3-D-Diagnostik, virtuelle Planung, navigierte Implantation und CAD/CAM-gestützte Fertigung digitale Prozesse in der Implantatprothetik sind bereits vielfach beschrieben. In diesem Artikel zeigen die Autoren anhand einer Sofortimplantation, wie einzelne digitale Bausteine zu einem reibungslosen Ablauf zusammengeführt werden. Einmal mehr wird deutlich, dass die Zusammenarbeit zwischen Zahnmedizin und Zahntechnik in der digitalen Implantologie respektive Implantatprothetik ein erfolgbestimmender Faktor ist.

Frage zum Patientenfall

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen Praxis und Labor über die weite Distanz?

Ztm. Björn Roland: Damit die Zusammenarbeit zwischen Praxis und Labor auch über eine große Entfernung reibungslos funktioniert in unserem Fall liegen rund 1000 Kilometer dazwischen bedarf es einer guten Kommunikation im Behandlungsteam. Nur so können die komplexen digitalen Abläufe im Sinne eines vereinfachten Therapieverlaufs koordiniert werden. In enger Zusammenarbeit mit der Zahnarztpraxis werden im Dentallabor präimplantologische Prozesse realisiert. Im dokumentierten Patientenfall lagen der Praxis zum Zeitpunkt der Zahnextraktion das individuelle Abutment, die provisorische Versorgung sowie das Gerüst für die definitive Restauration vor. Am Ende war die anspruchsvolle Patientin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und zeigte sich insbesondere vom relativ komfortablen Therapieablauf beeindruckt.

Die dentale Implantologie verzeichnet seit Jahren eine kontinuierliche Tendenz zu einer verringerten Invasivität. Ziel ist einerseits eine geringere operative Belastung für den Patienten und andererseits eine Verkürzung der Therapieabläufe. In diesem Sinne werden zunehmend konventionelle Operationstechniken durch minimalinvasive Methoden ersetzt. Eine begleitende Bildgebung während der Therapiephase (Diagnostik, Planung, Chirurgie, Prothetik) gewährt dabei hohe Sicherheit und Vorhersagbarkeit. Das implantatprothetische Behandlungsteam bedient sich digitaler Hilfsmittel. Die einzelnen Bausteine verschmelzen zunehmend miteinander, sodass im Labor theoretisch komplett in der digitalen Welt gearbeitet werden kann.

Während die digitale Diagnostik (zum Beispiel DVT/CT) sowie die virtuelle Planung der Implantatpositionen seit längerer Zeit häufig integrale Komponenten der implantologischen Therapie sind, liegt der Fokus aktuell auf den implantatprothetischen Elementen. Die Innovationen in diesem Bereich betreffen nicht deren CAD/CAM-gestützte Fertigung, sondern den eigentlichen Workflow. In vielen Indikationen ist es möglich, den chirurgischen Eingriff so vorzubereiten, dass unmittelbar nach der Insertion des Implantats die prothetischen Komponenten eingesetzt werden können sofern die klinische Situation eine implantologische Sofortversorgung zulässt. Doch auch wenn die digitale Prozesskette von A bis Z abbildbar wird, ist bei bestimmten Fertigungsschritten der analoge Weg vorzuziehen.

Fallbeschreibung

Um die Komplexität an digitalen Abläufen zu beherrschen und die digitalen Bausteine im Sinne eines vereinfachten Therapieablaufs zusammenzusetzen, ist die Abstimmung innerhalb des Teams wichtig. Anhand einer Falldokumentation wird ein mögliches Vorgehen dargestellt. Das implantatprothetische Team arbeitet über eine Entfernung von mehr als 1000?Kilometern über Grenzen hinweg. Um diese räumliche Distanz zu überbrücken, bieten digitale Technologien optimale Möglichkeiten. In enger Zusammenarbeit mit der Zahnarztpraxis werden im Dentallabor präimplantologische Prozesse realisiert. Im Fallbeispiel liegen der Praxis zum Zeitpunkt der Zahnextraktion das individuelle Abutment, die provisorische Versorgung sowie das Gerüst für die definitive Restauration vor.

Ausgangssituation

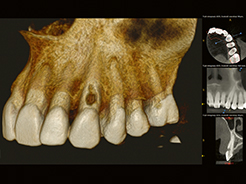

Die anspruchsvolle, 44-jährige Patientin konsultiert die Zahnarztpraxis mit Beschwerden am Zahn 23 (Abb.1 und 2). Während in der klinischen Situation lediglich ein kleiner Defekt im zervikalen Bereich zu erkennen ist (Abb.3), offenbart sich in der erweiterten Diagnostik (DVT) die Problematik oder die Ursache für die starken Schmerzen (Abb.4).

In der 3-D-Übersichtsaufnahme sowie im Schnittbild ist eine externe Wurzelresorption sichtbar, wie sie infolge eines Traumas auftreten kann. Die verborgene Resorption reicht bis zum Wurzelinneren des Zahns 23. Die vestibuläre Knochenlamelle war völlig intakt.

Entscheidungsfindung

Der Patientin werden die Diagnose und die Notwendigkeit der Extraktion des Zahns erläutert. Nach einer Aufklärung fällt die initiale Therapieentscheidung zugunsten einer Implantattherapie. In Absprache mit dem Labor erfolgt eine erweiterte Entscheidungsfindung. Demnach soll eine Sofortimplantation mit der sofortigen Versorgung des Implantats angestrebt werden. Insbesondere in der ästhetischen Zone soll die periimplantäre Gewebemorphologie bestmöglich erhalten bleiben, was zusätzlich zur möglichst zeitnahen Versorgung des Implantats ein Ziel des Sofortimplantation ist.

Begründung für die Therapiewahl: Durch eine frühe Insertion des Implantats soll einerseits ein hoher Patientenkomfort erzielt werden. Andererseits soll der optimale Erhalt der Hart- und Weichgewebe forciert werden. Die Insertion eines Implantats in die frische Extraktionsalveole gilt als klinisch erprobtes und wissenschaftlich dokumentiertes Verfahren. Bei entsprechender Voraussetzung können gute ästhetische Ergebnisse erzielt und ein vorhersagbarer Langzeiterfolg erreicht werden [14]. Hinsichtlich der Indikationsstellung sind für eine Sofortimplantation prä- sowie intraoperativ multiple Faktoren zu berücksichtigen, insbesondere im Frontzahnbereich. Hierzu zählen beispielsweise die unversehrte bukkale Knochenlamelle, die intakte knöcherne Alveole und die Entzündungsfreiheit. Außerdem bedarf es einer ausreichenden implantologischen Erfahrung, die auch im digitalen Workflow den Therapieerfolg maßgeblich bestimmt. Zudem obliegt die Sofortversorgung einigen grundlegenden Regeln, zum Beispiel einer ausreichend hohen Primärstabilität, einer exakten Implantatplatzierung und einer möglichst großen Implantat-Knochen-Kontaktfläche.

Vorbereitende Maßnahmen

Geplant ist, unmittelbar nach der Inser-tion das definitive Abutment einzubringen und dieses im weiteren Verlauf der Therapie nicht mehr entfernen zu müssen. Die Bereitstellung eines individuellen Abutments zum Zeitpunkt der Implantatinsertion ist eine mit digitalen Technologien lösbare Herausforderung für den Zahntechniker. Doch es bedarf einer guten Zusammenarbeit mit der Praxis.

Datenversand von der Praxis an das Labor

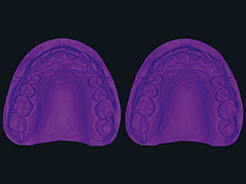

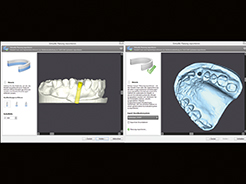

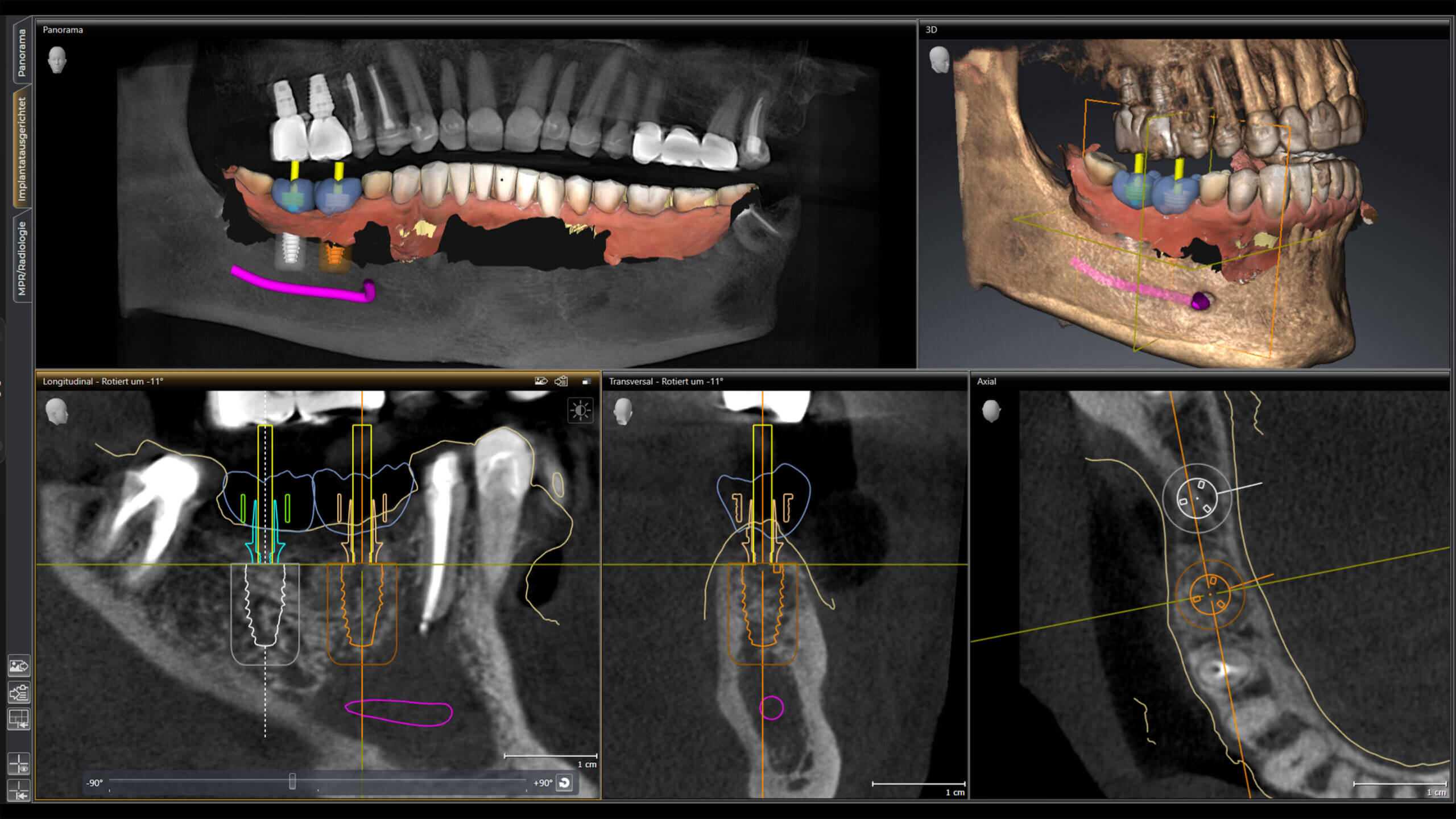

Dem Dentallabor werden zwei digitale Datensätze des Oberkiefers sowie ein Datensatz des Gegenbisses zugestellt (Abb.5). Ein digitales Modell entspricht der Ausgangssituation. Für das andere digitale Modell ist der Zahn 23 radiert worden. Zusätzlich erhält der Zahntechniker den Web-Zugriff auf die in der Praxis vorbereitete virtuelle Implantatplanung (CoDiagnostiX, Dental Wings) (Abb.6). Gemeinsam wird die Positionierung des Implantats regio 23 besprochen, wobei der zahntechnische Blickwinkel insbesondere für das adäquate prothetische Ergebnis wichtig ist.

Herstellen Bohrschablone (digital)

Nach dem Verriegeln der Implantatplanung kann direkt in der Planungssoftware die Bohrschablone konstruiert werden. Eingearbeitet werden in diesem Fall die Bohrhülsen für das passende Implantatsystem (Bone Level Tapered, Straumann) (Abb.7). Die Hülsen sind zylindrisch und haben einen kleinen Rand im oberen Bereich (T-Hülse). Das Design der Bohrschablone wird derart gestaltet, dass sie auf den Zähnen ausreichend abgestützt ist und während der Implantatinsertion wenig behindert. Erneut ist die Abstimmung zwischen Zahntechniker und Zahnarzt wichtig, denn das Design der Schablone orientiert sich an den Bedürfnissen des Implantologen. Die Autoren bevorzugen eine in ihrer Dimension reduzierte Bohrschablone, die zum Beispiel bei einem Einzelzahnimplantat mesial sowie distal auf drei bis vier Zähnen abgestützt ist. Sichtfenster ermöglichen die Kontrolle der Platzierung im Mund. Der STL-Datensatz wird aus der Planungssoftware exportiert und an die Fertigungseinheit übergeben (Abb.8 und 9). Dem Zahntechniker obliegt die Entscheidung, ob die Schiene im additiven oder subtraktiven Verfahren hergestellt werden soll. Beide Varianten sind möglich. In diesem Fall erfolgt das Herstellen der Bohrschablone mit dem 3-D-Drucker. Die Bohrhülse wird danach in die Schablone eingeklebt.

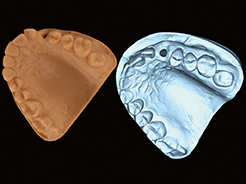

Herstellen Implantatmodell (digital)

Für das Herstellen der provisorischen Krone soll die digitale Welt nicht verlassen werden. In der Vergangenheit wurde ein physisches Gipsmodell mithilfe der Bohrschablone so präpariert, dass die Restauration direkt auf dem Modell hergestellt werden konnte. Dies funktionierte sehr gut. Im Rahmen der digitalen Möglichkeiten kann man jedoch aus der Planungssoftware heraus ein digitales Modell mit einer entsprechenden Aussparung für das Laboranalog anfertigen. Das Laboranalog wird vermessen und in einem speziellen Modul der CoDiagnostiX-Software der STL-Datensatz mit Laboranalog exportiert. An der Position des Implantats wird im digitalen Modell ein Zylinder ausgespart und der Datensatz mittels Drucker in ein physisches Modell überführt (Abb.10). Das Laboranalog kann nun im Modell fixiert werden. Um einen Tiefenstopp zu simulieren, lässt man das Analog leicht den Modellboden perforieren (Abb.11). Da das Modell keine exakte Referenzierung hat, kann das Laboranalog theoretisch um 360° gedreht werden. Daher erfolgt eine Indexierung des Laboranalogs über die Bohrschablone, deren spezielle Aussparung mit den Markierungen am Einbringinstrument übereinstimmt. Der Zahntechniker fixiert mit Bohrschablone und Einbringinstrument das Laboranalog an exakter Position. Somit gibt das Modell 1?:?1 die Situation wieder, die nach der Insertion des Implantats erwartet werden kann. Das Herstellen der Zahnfleischmaske mit dem ausgeformten Emergenzprofil erfolgt mittels Vorwall aus einem Silikon (Abb.12).

Im vorliegenden Fall lässt sich der Gingivaverlauf von der Ausgangssituation kopieren.

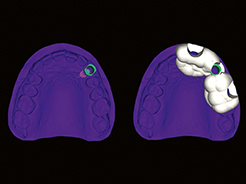

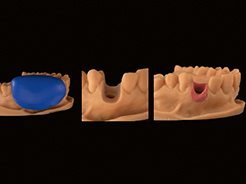

Herstellen individuelles Abutment (digital)

Diagnostik, Implantatplanung und Implantatmodell liegen vor. Für das Anfertigen des individuellen Abutments sowie der temporären Krone gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Beispielsweise kann das physische Implantatmodell mit einem Scankörper versehen und digitalisiert werden. Möchte man sich aber weiterhin im virtuellen Raum bewegen, können spezielle Features der Planungssoftware genutzt werden. Der STL-Datensatz mit geplantem Implantat wird zusammen mit einem virtuellen Scankörper verschmolzen, exportiert und in die Konstruktionssoftware (exocad) übertragen (Abb.13 und 14). Vorteil ist, dass das Modell nicht gescannt werden muss und situationsbezogen modellfrei gearbeitet werden kann. In der Implantatbibliothek der CAD-Software werden Implantattyp (Bone Level Tapered, Straumann) und -größe (ø 4,1 mm, RC) ausgewählt und das individuelle Abutment konstruiert (Abb.15). Die Höhe des Aufbaus oder der Titanbasis (Vario Base) kann im Abutmentdesigner individuell entsprechend der spezifischen Patientensituation ausgewählt werden. In diesem Fall kommt eine Vario Base GH 1 (Gingivahöhe) zur Anwendung.

Als Orientierung für die Zahnform und -dimension dient die Ausgangssituation, die eingeblendet werden kann. Konstruiert wird ein Hybridabutment, welches aus Zirkonoxid (Katana HT 12, Kuraray Noritake) gefräst und mit Befestigungszement (Panavia V5, Kuraray Noritake) auf der Titanbasis (Vario Base, Straumann) verklebt wird.

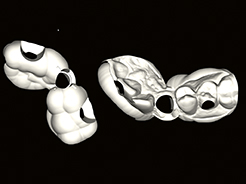

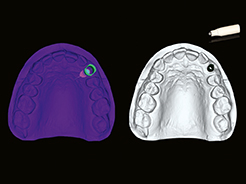

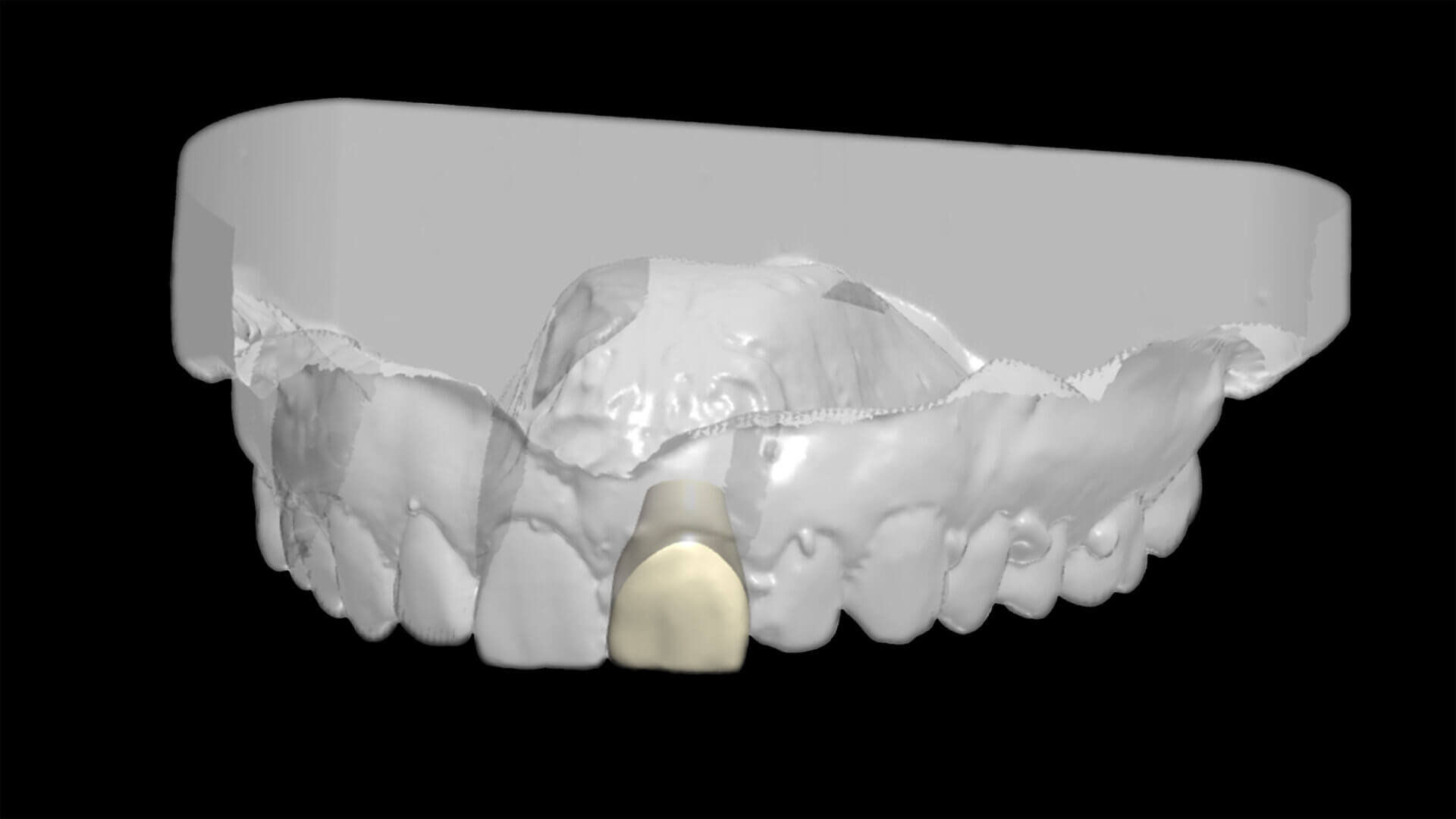

Herstellen temporäre Krone und definitives Gerüst (digital)

Es folgen eine Kontrolle des Abutments auf dem Implantatmodell und die Digitalisierung der Situation für das Herstellen der temporären Krone (Abb.16). Theoretisch kann dieser Schritt umgangen und auf direktem Weg digital weitergearbeitet werden. Die analoge Kontrolle bietet jedoch zusätzliche Sicherheit. Die konstruierte Krone (Abb.17) wird aus einem CAD/CAM-Komposit (breCAM.HIPC bredent) herausgeschliffen und fertiggestellt (Abb.18).

Da man sich mit allen finalen Daten ohnehin in der CAD-Software befindet, kann zu diesem frühen Zeitpunkt auch das Gerüst für die definitive Krone konstruiert und gefräst werden, in diesem Fall aus Zirkonoxid (Katana HT 12). Dies hat den Vorteil, dass das Gerüst mit an die Praxis versandt und nach der Osseointe-gration ohne weiteren Zwischenschritt für die Überabformung aufgebracht werden kann.

Die beiden Variablen bei diesem Vorgehen sind die Zahnfleischsituation (sollte stabil bleiben) sowie die nachträgliche Modifikation am Aufbau (darf nicht erfolgen). Dies ist im Behandlungsteam zu kommunizieren. Sollte eine nachträgliche Modifikation des Abutments notwendig werden, ist das Gerüst nicht mehr zu nutzen. Auch das Verwenden des definitiven Abutments ist dann zu hinterfragen beziehungsweise zu diskutieren. Ein Nachschleifen oder Anpassen sowie eine Überabformung sind theoretisch möglich, aber mit Einschränkungen verbunden. Einerseits ist das Material Zirkonoxid im Mund schwierig so exakt zu beschleifen, wie es für das Erreichen eines optimalen Ergebnisses notwendig wäre. Andererseits kann ein nachträgliches Bearbeiten zu Materialschädigungen führen. Die höchste Präzision wird erreicht, wenn das Abutment im Labor erstellt und nicht mehr nachgearbeitet wird. Das Konzept one-abutment-one-time funktioniert erfahrungsgemäß gut, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Es bedarf einer gezielten Fallauswahl, bei welcher viele Faktoren eine Rolle spielen. Alternativen sind ein verschraubtes Provisorium aus Komposit und das Anfertigen des individuellen Abutments zu einem späteren Zeitpunkt. Dieses Konzept wird von den Autoren bei circa 60 bis 70 Prozent aller Fälle angewandt. Im vorliegenden Fall war die Ausgangssituation optimal für die Vorgehensweise one-abutment-one-time.

Der Praxis werden zum Zeitpunkt des chirurgischen Eingriffs die Bohrschablone mit Hülse, das individuelle Abutment, die temporäre Krone sowie das Zirkonoxid-G