Trotz moderner Therapiekonzepte bleibt die Behandlung tiefer, persistierender Parodontaltaschen ein häufiges Problem in der zahnärztlichen Praxis, denn oft sind chirurgische Eingriffe nicht erwünscht. Der Beitrag zeigt, wie eine Kombination aus subgingivaler Instrumentierung, Hypochlorit-Gel und vernetzter Hyaluronsäure auch bei stark geschädigten Zähnen zu überzeugenden Ergebnissen und parodontaler Regeneration führen kann – eine vielversprechende, praxisrelevante Option für die Behandlungsalltag.

Parodontitis ist die häufigste chronisch entzündliche, nicht übertragbare Erkrankung des Menschen. In der Studie „Global Burden of Disease 2015“ wird die Prävalenz schwerer Parodontitis auf 7,4 % geschätzt [5], die Prävalenz weniger gravierender Ausprägungen kann bis zu 50 % betragen [3].

In der S3-Leitlinie der EFP, die im Jahre 2017 veröffentlicht wurde, wird die Behandlung von Parodontitis (Stadien I, II und III) mit einem vorab festgelegten schrittweisen Therapieansatz beschrieben. Dieser sollte je nach Krankheitsstadium schrittweise erfolgen und jeweils unterschiedliche Interventionen umfassen. Diese beruhen auf dem Konsens eines internationalen Expertenteams und beinhalten Empfehlungen zu verschiedenen Phasen der Therapie [12]:

- Patienteninstruktion hinsichtlich Verhaltensänderungen und supragingivaler Biofilmkontrolle, Diagnose und Kategorisierung von Zahnfleischentzündung und Risikofaktorkontrolle

- Supra- und subgingivale Instrumentierung, mit und ohne Zusatztherapien

- Verschiedene parodontalchirurgische Eingriffe

- Notwendigkeit der Unterstützenden Parodontitistherapie (UPT), um den Nutzen auch nach der aktiven Therapiephase zu verlängern

Kernelement der aktiven Therapiephase ist neben ausgiebiger Patientenmotivation und -instruktion die nichtchirurgische subgingivale Instrumentierung.

Ausschlaggebend für einen Behandlungserfolg ist die sog. Pocket Closure Rate, d. h. der Anteil der parodontal infizierten Taschen, die nach dem Behandlungsschritt keine erhöhte Sondierung und keine Entzündungszeichen mehr aufweisen.

Es ist bekannt, dass durch die subgingivale Instrumentierung in der ersten aktiven Phase der Therapiestrecke (AIT) nach sechs Monaten eine Pocket Closure Rate von ca. 70 % und eine Reduktion der Blutungsneigung von ca. 80 % auf ca. 35 % erzielt werden kann. Allerdings sinkt die Erfolgsrate in Abhängigkeit mit der initialen Taschentiefe. So liegt die Pocket Closure Rate bei Taschentiefen von 7 mm und mehr nur noch bei ca. 30 % [15]. Für die Behandlung dieser Residualtaschen können in der Therapiephase III prinzipiell zwei Behandlungswege durchgeführt werden:

- entweder eine erneute nichtchirurgische Instrumentierung,

- oder eine chirurgische Intervention, bei der nach Lappenpräparation eine effektivere Instrumentierung der Zahnwurzel, sozusagen „unter Sicht“, erfolgen kann.

Nichtchirurgische Re-Instrumentierung und Adjuvanzien als vielversprechende Option

Zumindest für kleinere Taschen (5 mm) um einwurzelige Zähne ist die nichtchirurgische Re-Instrumentierung eine vielversprechende Behandlungsoption [1]. Hier können Pocket Closure Rates von ca. 70 % erzielt werden. Allerdings sinkt die Erfolgsrate bereits bei 5 mm-Taschen um mehrwurzelige Zähne deutlich (< 50 %). Gleiches gilt für die Re-Instrumentierung von Taschen mit einer Sondierungstiefe von 6 mm und mehr. Hier sinkt die Pocket Closure Rate von ca. 50 % (6 mm Taschentiefe) auf <20 % (8 mm Taschentiefe). Aus diesem Grund ist der Behandlungsstandard für tiefe Taschen eine chirurgische Intervention (Chirurgische Parodontaltherapie – CPT). Dabei können zwar Pocket Closure Rates von ca. 75% erzielt werden [14], allerdings ist dieser invasive Eingriff in der Praxis sowohl bei Patienten als auch bei vielen Behandlern äußerst unbeliebt. Neben finanziellen Aspekten spielen in diesen Fällen auch das post-operative Trauma eine Rolle. Berücksichtigt werden sollte auch das erhöhte Risiko einer gingivalen Rezession nach parodontal-chirurgischen Eingriffen im Vergleich zur nichtchirurgischen Therapie [8]. So ist es leider nicht verwunderlich, dass in der Praxis trotz gewissenhafter und richtlinienkonform durchgeführter Parodontitistherapie entweder nach Phase 2 (AIT) oder im Rahmen der UPT (Phase 4) häufig persistierende Parodontaltaschen auftreten.

Zur Verbesserung der Wirksamkeit der nichtchirurgischen Parodontitistherapie hat sich in unserer Praxis insbesondere für die Behandlung tiefer Taschen mit einer schlechten Prognose, die Anwendung spezieller Adjuvanzien erwiesen, die sowohl eine unterstützende Wirkung auf die Entfernung von Biofilm und Granulationsgewebe bei der nichtchirurgischen subgingivalen Instrumentierung aufweisen, als auch Regenerationsvorgänge in der Tasche stimulieren (sog. „Clean & Seal“-Konzept).

Effizienz der subgingivalen Instrumentierung verbessern

Mittels Applikation eines Gels auf Hypochlorit-Basis (Perisolv, Regedent) vor und während der subgingivalen Instrumentierungsschritte, erzielen wir eine effektivere Reinigung der Tasche, da sowohl Biofilm- als auch Granulationsgewebereste besser und einfacher entfernt werden können.

Das Hypochlorit-Gel besteht aus zwei Komponenten, die unmittelbar vor Anwendung miteinander vermischt werden. Dabei handelt es sich um eine niedrig-dosierte Natriumhypochlorit- und eine Aminosäurelösung. Dank der „Aminosäure-Pufferung“ ist das Gel trotz der Hypochlorit-Komponente nicht gewebeschädlich. Untersuchungen aus In-vitro-Studien zur Anwendung des Gels verdeutlichen seine positive Wirkung auf die Biofilmentfernung, insbesondere bei gramnegativen parodontalpathogenen Bakterien [4]. In klinischen Studien konnte gezeigt werden, dass das adjuvant angewendete Hypochlorit-Gel die klinischen Ergebnisse der subgingivalen Instrumentierungen verbessern und therapeutische Vorteile bieten kann [9].

Das Hypochlorit-Gel wird nach dem Vermischen der beiden Komponenten in die parodontalen Defekte appliziert und für ca. 60 Sekunden belassen. Dieser Prozess wird während der subgingivalen Instrumentierung mehrmals wiederholt (Abb. 1). Nach abgeschlossener Instrumentierung und Anwendung des Hypochlorit-Gels versiegeln wir den Defekt mit kreuzvernetzter Hyaluronsäure (hyaDent BG, Regedent).

Versiegelung der parodontalen Defekte

Durch die Applikation von kreuzvernetzer Hyaluronsäure nach der Instrumentierung sollen sowohl die gereinigte Parodontaltasche vor Wiederbesiedelung geschützt, als auch regenerative Prozesse unterstützt werden.

Kreuzvernetzte Hyaluronsäure hat eine Reihe von positiven Eigenschaften, die sie als ideale Adjuvanz zur Förderung der Wundheilung und regenerativen Prozessen nahelegen [6]. Sie besitzt eine bakteriostatische Wirkung, die die bakteri elle Kontamination und die Wiederbesiedelung in chirurgischen Wunden reduziert [7].

Die Stabilität des Blutgerinnsels ist entscheidend für die parodontale Wundheilung und Regeneration.

Kommt Hyaluronsäure mit einer Wunde in Kontakt, bindet es aufgrund seiner stark hygroskopischen Eigenschaft Blut (1 g HA bindet 6 l Wasser) und fördert so die Bildung des Blutkoagulums zur Stabilisierung der Wunde [10].

Der positive Effekt der Kombinationstherapie im Vergleich zur alleinigen mechanischen Instrumentierung konnte bereits in mehreren Studien aufgezeigt werden. Sowohl beim adjuvanten Einsatz in der AIT [11] als auch in der Re-instrumentierung bzw. UPT [2] wurden signifikant bessere klinische Ergebnisse erzielt.

In einer kürzlich erschienenen Arbeit wurde sogar der Nachweis einer parodontalen Regeneration nach nichtchirurgischer „Clean&Seal“-Behandlung aufgezeigt, was die vielversprechenden klinischen Ergebnisse wissenschaftlich untermauert [13].

Patientenfall: schwere Parodontitis an Zahn 31

Eine 60-jährige weibliche Patientin stellte sich 2020 in unserer Praxis vor. Es bestand eine schwere Parodontitis nach der Klassifikation Stadium IV Grad C. Die anamnestische Vorgeschichte ist unauffällig, es besteht jedoch eine genetische Neigung zu Parodontitis. Im Rahmen dieses Fallberichtes soll nur isoliert die Situation an Zahn 31 aufgezeigt werden.

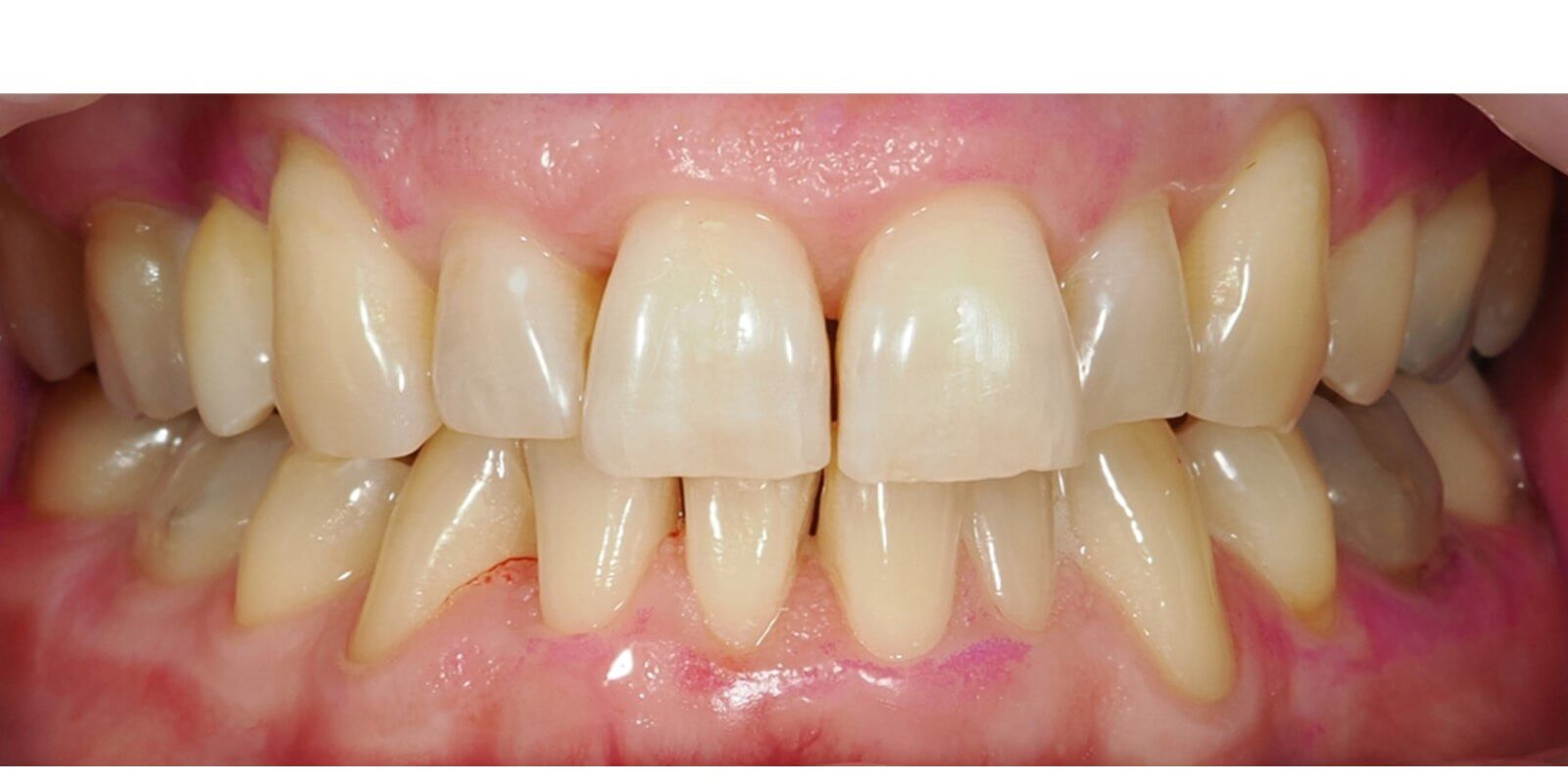

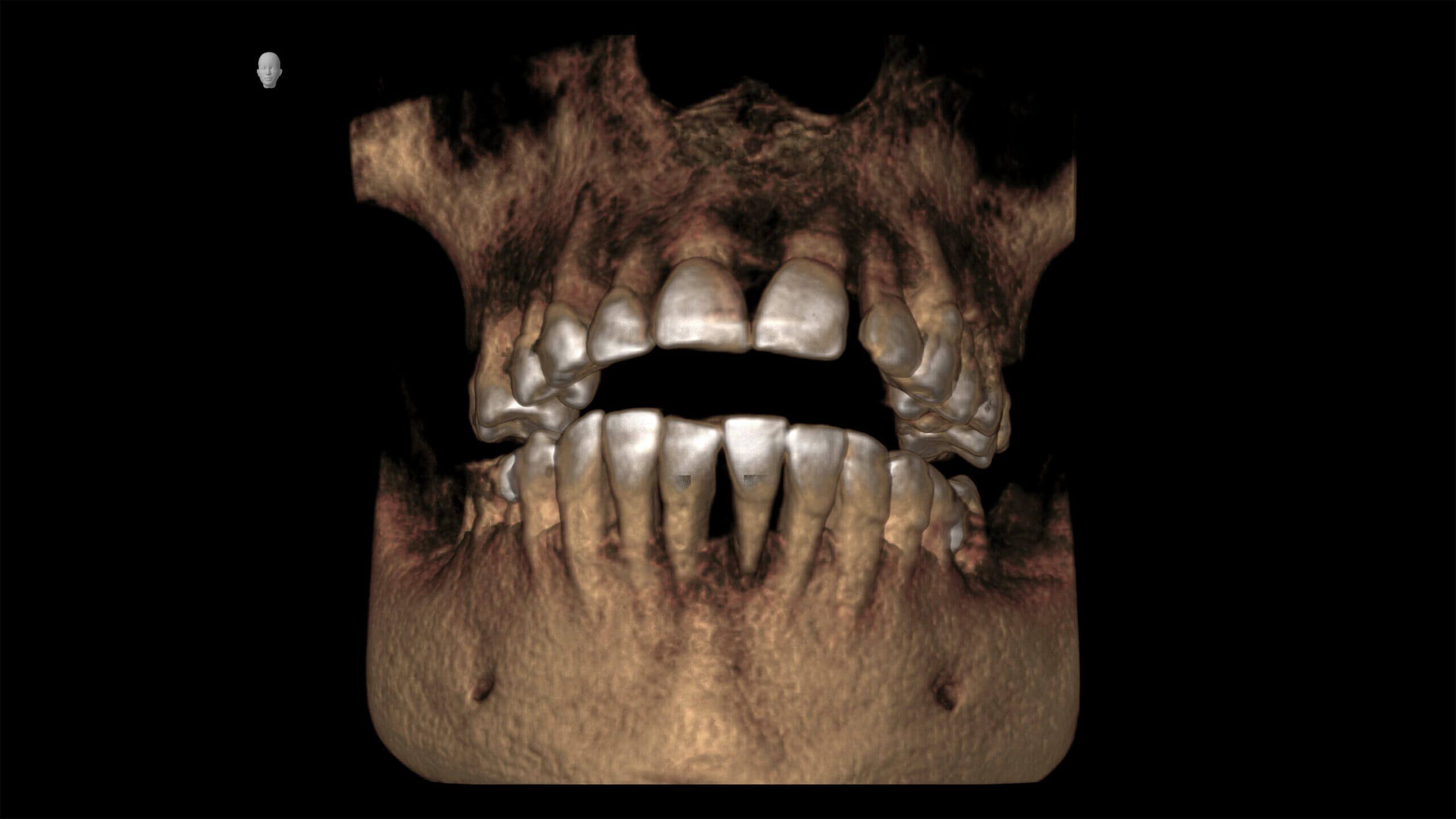

Sowohl klinisch (Abb. 1 und 2) als auch radiologisch (Abb. 3) zeigte sich ein signifikanter parodontaler Gewebedefekt um Zahn 31 mit Taschentiefen von >7 mm (BOP+) und einem Lockerungsgrad III.

Aufgrund der massiven Lockerung des Zahns war eine chirurgische Therapie nicht indiziert. Daher wurde eine subgingivale Instrumentierung in Kombination mit dem Clean&Seal-Konzept durchgeführt.

Subgingivale Instrumentierung

Die subgingivale Instrumentierung erfolgte unter Infiltrationsanästhesie mit Hand- und Schallinstrumenten (Abb. 4 und 5). Begleitend wurde das Natriumhypochlorit-Reinigungsgel (Perisolv, Regedent) subgingival appliziert. Nach dem Anmischen der Komponenten wurde das Gel unmittelbar nach der Infiltrationsanästhesie vom tiefsten Taschenbereich bis zum Zahnfleischrand eingebracht und für mindestens 60 Sek in der Tasche belassen, bevor mit der Instrumentierung begonnen wurde (Abb. 6).

Nach der Instrumentierung wurde das Gel noch ein zweites Mal in die Tasche appliziert und daraufhin eine weitere Instrumentierung durchgeführt. Diese Schritte sollten so oft wiederholt werden, bis keine sichtbaren Konkremente bzw. Gewebereste mehr aus der Tasche austreten. Zur Überprüfung des Reinigungsergebnisses kann man die Tasche mit physiologischer Kochsalzlösung ausspülen.

Einbringen des Hyaluronsäure-Gels

Nach der gründlichen Ausreinigung wurde die Tasche mit vernetzter Hyaluronsäure (hyaDent BG, Regedent) aufgefüllt (Abb. 7). Zur Verbesserung der parodontalen Heilung wurde der Zahn mittels SÄT-Technik (Subtraktive Ästhetische Technik) mit den Nachbarzähnen verblockt und eine endodontische Behandlung des Zahns eingeleitet (Abb. 8). Die Abbildung 9 zeigt die klinische Situation unmittelbar nach Einbringen des Hyaluronsäure-Gels bzw. nach Schienung der UK-Front.

Nachsorge und Verlaufskontrolle

Zur Nachsorge werden die Patienten instruiert, für 2 h nichts zu essen bzw. zu trinken und erst am Abend nach der Behandlung mit der Zahnpflege zu beginnen. Und sie sollen zumindest für 24 h keine CHX-haltigen Präparate verwenden.

Die defintive endodontische Behandlung erfolgte vier Wochen nach initialer PA-Therapie und Trepanation.

In der klinischen und radiologischen Nachkontrolle sechs Monate nach Behandlung zeigte sich eine stabile parodontale Gewebesituation ohne Entzündungszeichen und einer signifikant reduzierten 4-mm-Tasche (Abb. 10 und 11).

Im weiteren Verlauf erhielt der Patient eine Unterstützende Parodontitistherapie, sodass der gute Erfolg der subgingivalen Instrumentierung auch über Jahre hinweg stabilisiert werden konnte. Die Abbildungen 12 und 13 zeigen die stabilen klinischen und radiologischen Verhältnisse vier Jahre nach der Behandlung.

Fazit

Die adjuvante Anwendung von Aminosäuregepufferter Hypochloritlösung und vernetzter Hyaluronsäure in Kombination mit subgingivaler Instrumentierung führt zu einer signifikanten Reduktion der Taschentiefe. Insbesondere für tiefe Taschen mit einer kritischen Prognose für nichtchirurgische Therapie stellt sie eine wertvolle Behandlungsoption zur Vermeidung von chirurgischen Eingriffen dar.

Kontakt

Prof. Dr. Stefan Fickl

Privatpraxis für Zahnheilkunde

Königswarterstraße 20

90762 Fürth

stefanfickl@fickl-krug.de

Literatur:

mgo-dental.de/literatur

Prof. Dr. Stefan Fickl ist seit 2018 niedergelassen in einer Privatpraxis gemeinsam mit PD Dr. Ralf Krug und seit 2017 außerplanmäßiger Professor (APL-Professur) an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

Weitere berufliche Stationen/Qualifikationen sind:

- 2011 Habilitation und Erteilung der Venia legendi an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg

- 2009 – 2017 Oberarzt in der Abteilung für Parodontologie an der Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie des Universitätsklinikums Würzburg

- 2007 – 2009 Assistant Professor am Department of Periodontology and Implant Dentistry (Direktor: Dr. D. Tarnow), New York University, New York

- seit 2007 Spezialist für Parodontologie der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie (DGParo) und Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie der Deutschen Gesellschaft für Implantologie (DGI)

- 2004 – 2007 Assistenzzeit bei Dres. Bolz, Wachtel, Hürzeler, Zuhr

- 2004 Promotion an der Universität Erlangen-Nürnberg

- 1998 – 2003 Studium der Zahnmedizin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg