Umfangreiche prothetische Versorgungen stellen das gesamte Behandlerteam immer wieder vor große Herausforderungen. Ästhetik rückt immer mehr in den Fokus, außerdem wünschen sich die Patienten voraussagbare und langlebige Ergebnisse. Vor den Möglichkeiten digitalen Zahnersatzes war vor allen Dingen Chipping ein immer wiederkehrendes Problem für Zahnarzt und Zahntechniker, da abgeplatzte Verblendkeramik zu Verstimmungen bei den Patienten führte. Monolithische Versorgungen aus Vollkeramik gehören deshalb heute bereits zum Standard, und das nicht nur bei Einzelzahnversorgungen. Immer neue Werkstoffe bieten eine immer besser werdende Ästhetik, die jegliche Diskussionen über monolithische Kronen im Keim ersticken. Auch die Implantologie profitiert von der digitalen Revolution, da sich heute auch sehr komplexe Fälle bereits vor der OP am Computer mit hoher Genauigkeit planen lassen. Mühsame analoge Planung mit hohem Zeitaufwand vor allem für den Zahntechniker entfällt, sodass ein sehr effizienter Workflow hilft, den Zahnarzt auf seinem chirurgischen Weg zu begleiten.

Fragen zum Patientenfall

Komplexe Fälle stellen eine Herausforderung dar. Was waren die Schwierigkeiten in diesem Fall?

Dr. Kai Zwanzig: Wir mussten quasi von null auf hundert gehen. Man muss schon genau wissen, was man tun muss, um keine Fehler zu machen und auch den Patienten nicht zu überfordern. Der Wunsch war festsitzender Zahnersatz, nachdem jahrelang eine Prothese getragen wurde. Die Patientin scheute weitere große chirurgische Eingriffe und dann war ihr auf einmal auch die Ästhetik sehr wichtig.

Hätte man den Fall auch anders lösen können?

Ich bin sicher, dass wir mit unserer Lösung den effizientesten Arbeitsablauf gewählt haben. Analoge Planung ist sehr zeitaufwendig und deshalb vor allem sehr teuer. Bei den verwendeten Materialien bin ich mir ebenfalls ganz sicher, dass die Arbeit bei guter Pflege und entsprechender Wartung durch die zahnärztliche Praxis viele Jahre halten wird.

Immer wieder wird die Digitalisierung hinterfragt. Neue Techniken scheinen viele Kollegen abzuschrecken oder zu überfordern, sodass der konventionelle analoge Workflow in Praxis und Labor noch weit verbreitet ist. Dabei hilft uns die digitale Zahnmedizin. Richtig angewendet macht sie Arbeitsabläufe effizient, sowohl von der zeitlichen als auch von der monetären Seite.

Überlegungen zum digitalen Workflow

Man sollte gut überlegen, welche digitalen Arbeitsschritte man in den individuellen Workflow integrieren möchte. Die häufigste Frage, die sich momentan vermutlich viele Zahnärzte stellen, lautet: Wie forme ich ab?. Konventionelle Abformungen funktionieren seit Jahren mehr oder weniger gut. Studien zeigen, dass die Langlebigkeit einer Restauration maßgeblich von ihrer Passgenauigkeit abhängt. Laut einer Studie sind nur 50 bis 60?% aller Restaurationen als klinisch akzeptabel einzustufen [29]. Wer also bereits Probleme bei der konventionellen Abformung hat, sollte erst gar nicht mit einem intraoralen Scan beginnen. Das Wichtigste bei jeder Abformung ist das Sulkusmanagement, da nur die Strukturen abgeformt werden können, die deutlich dargestellt sind. Hier verzeiht der Intraoralscan deutlich weniger Fehler, da die heute gängigen optischen Systeme auf eine klare Darstellung vor allem der Präparationsgrenzen angewiesen sind. Auch die Art der Präparation spielt eine wesentliche Rolle, da sowohl für den digitalen Scan als auch für den CAD/CAM-gefertigten Zahnersatz Spielregeln eingehalten werden sollten [14,21]. Können die hier möglichen Fehlerquellen ausgeschlossen werden, bietet der Intraoralscan dem behandelnden Zahnarzt eine effiziente Möglichkeit, Einzelrestaurationen in guter Qualität herzustellen. Doch gerade bei komplexen Arbeiten, die einen gesamten Kiefer überspannen, geraten die Systeme im Vergleich zu einer konventionellen Abformung an ihre Grenzen [19,22,48]. Abweichungen in der Dimension bei quadrantenübergreifenden Arbeiten sind in unserem Workflow nicht akzeptabel, obwohl hier zukünftig sicher mit weiteren Verbesserungen zu rechnen ist. Auch die Bissnahme ist bei vollständiger Auflösung der Stützzonen ein großes Problem, das noch gelöst werden muss. Nahezu alles andere wird bei uns jedoch rein digital erledigt, da der digitale Workflow dem analogen weit überlegen ist. Vor allem die Zahntechnik profitiert von der zunehmenden Digitalisierung. Die Verwendung vollkeramischer Materialien lässt kaum eine andere Fertigungsweise zu und stellt heute richtig eingesetzt und angewendet sicher den Goldstandard dar. Im Seitenzahnbereich setzen wir seit nunmehr sieben Jahren ausschließlich monolithische Restaurationen aus Lithiumdisilikat ein, die adhäsiv verklebt werden. So vermeiden wir Chipping, was uns in den Jahren zuvor immer wieder vor unliebsame Diskussionen mit den Patienten gestellt hat. Auch Brücken werden bei uns im Kauflächenbereich aus Lithiumdisilikat gestaltet, die in ihrer Gesamtheit jedoch als Hybridkonstruktion gefertigt werden. Für die nötige Stabilität sorgt ein Zirkonoxid-Gerüst, das so reduziert konstruiert wird, dass es mit der Lithiumdisilikat-Einheit verklebt werden kann [37]. Monolitische Versorgungen aus Zirkonoxid befriedigen momentan noch nicht unsere ästhetischen Ansprüche. Zudem zeigt eine Studie besseres Verhalten von Lithiumdisilikat-Oberflächen im kautragenden Bereich bei implantatgetragenen Versorgungen [11].

Implantatdesign und -verbindung sind ein weiterer wichtiger Faktor und sollten bei der Planung eine Rolle spielen. Konische Innenverbindungen stellen den Zahnarzt bei der prothetischen Versorgung vor Probleme, da die Repositionsfähigkeit konischer Aufbauteile nie zu hundert Prozent vom Modell in den Mund zu übertragen ist [20]. Deshalb favorisieren wir bei mehreren nebeneinanderliegenden Implantaten oder Implantaten, die mit einer Brücke versorgt werden sollen, Systeme mit sogenannten Butt-Joint-Verbindungen, da diese wesentlich einfacher prothetisch zu versorgen sind (bei einer Butt-Joint-Verbindung liegt das Abutment plan auf der Implantatschulter auf; der Rotationsschutz befindet sich im Implantat). Platform Switching hat ebenfalls eine große Bedeutung, da es helfen kann, krestalen Knochen und Weichgewebe zu erhalten. Beim Platform Switching rückt das interimplantäre Interface zweiteiliger Systeme auf die Innenseite der Implantatschulter und hilft so, den Mikrospalt weg vom Knochen zu bewegen, um damit der Einstellung der biologischen Breite entgegenzuwirken [18,24]. Damit Platform Switching funktioniert, müssen allerdings biologische Vorausetzungen mit geeignetem Weichgewebemanagement geschaffen werden. Dieses Prinzip greift nur dann, wenn das Weichgewebe eine Dicke von mehr als zwei Millimetern aufweist [26,27].

Der Patientenfall

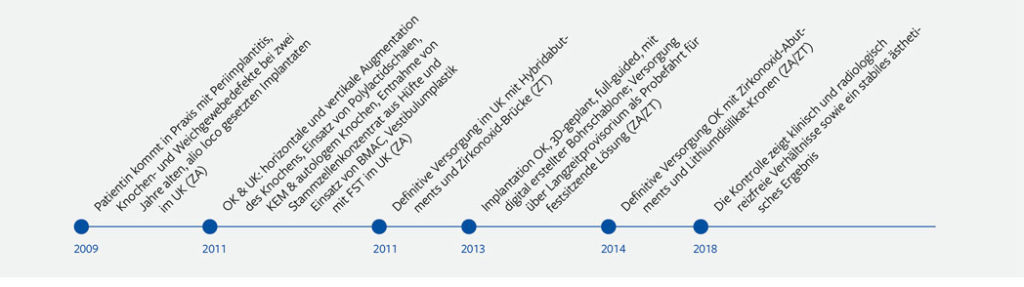

Die heute 70-jähige Patientin kam erstmals 2009 in unsere Praxis, da sie Probleme mit drei alio loco gesetzten Implantaten im rechten Unterkiefer hatte (Abb.1). Diese waren nur zwei Jahre zuvor gesetzt worden und wurden von uns als nicht erhaltungswürdig eingestuft. Die Periimplantitis hatte einen ausgeprägten knöchernen und weichgewebigen Defekt hinterlassen, sodass eine einzeitige Implantation nicht möglich war (Abb.2). In einem ersten Schritt erfolgte eine Verbesserung der Weichgewebesituation, da keratinisierte Gingiva vollständig fehlte. Eine Naht nach der Augmentation wäre somit unmöglich oder nur mit hohem Risiko einer Dehiszenz möglich gewesen. Um später eine natürliche Kronenlänge zu erreichen, war nicht nur eine horizontale, sondern vor allem auch eine vertikale Augmentation des Knochens notwendig. Die vertikale Komponente betrug dabei fast einen Zentimeter. Um dies zu erreichen wurde eine 3D-Augmentation mit dem SonicWeld-System durchgeführt. Dazu wurden vestibulär und lingual zwei resorbierbare Polylactidschalen mit ebenfalls resorbierbaren Pins an den Knochen geschweißt und der entstandene Hohlraum mit einer 50?:?50 Mischung Knochenersatzmaterial und autologem Knochen aufgefüllt. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem autologen Material hauptsächlich um kortikale Anteile handelte und eine vertikale Augmentation immer mit einem hohen Risiko verbunden ist, wurde das Augmentat zusätzlich mit BMAC (Bone Marrow Aspirat Concentrat) beimpft, um durch die Stammzellen eine zusätzliche osteoinduktive Wirkung zu erzielen. Im Oberkiefer trug die Patientin eine herausnehmbare Arbeit mit einer Freiendsituation, die über zwei distale Geschiebe an den endständigen Zähnen 14 und 24 gelöst worden war. Bereits zu diesem Zeitpunkt wiesen wir darauf hin, dass eine Erneuerung des Oberkieferzahnersatzes ebenfalls angestrebt werden sollte, was sie jedoch ablehnte. Wir konnten sie zumindest überzeugen, dass mit dem Stammzellkonzentrat aus der Hüfte, wenigstens auch ein Knochenaufbau im Oberkiefer erfolgen sollte, um nicht das ganze Material zu verschwenden. Dazu war sie bereit, sodass eine simultane Augmentation beider Kiefer in Vollnarkose erfolgte.

Implantation und Prothetik im Unterkiefer 2011

Die Einheilung verlief komplikationslos, sodass sechs Monate später zwei Implantate im Unterkiefer an Position 44 und 46 inseriert werden konnten. Diese wurden nach weiteren drei Monaten mit einer Splitflaptechnik freigelegt, um die Zone an keratinisierter Gingiva weiter zu verbreitern (Abb.3). Weichgewebemanagement ist einer der Schlüssel zum Langzeiterfolg bei Implantaten. Schon lange wissen wir, dass ausreichend Knochen im krestalen Bereich eines Implantats vorhanden sein muss, um den Remodellingvorgängen entgegenzuwirken. Zwei Millimeter Knochen ist das Mindeste, was periimplantär erreicht werden sollte [44]. Heute richtet sich der Fokus immer mehr auf das Weichgewebe, da mittlerweile erkannt wurde, dass dünnes Weichgewebe den darunterliegenden Knochen nicht in ausreichender Form vor Resorption schützen kann. Wir streben heute eine Weichgewebsdicke von drei Millimetern periimplantär an, mit einer Zone an befestigter und keratinisierter Gingiva von mindestens zwei Millimetern [1,16,25]. Da bei der Patientin zwei Implantate auf der kontralateralen Seite des Unterkiefers ebenfalls unzureichende Weichgewebeverhältnisse aufwiesen, wurde dort eine Vestibulumplastik mit freiem Schleimhauttransplantat durchgeführt (Abb.4).

Die prothetische Versorgung erfolgte durch eine vollkeramische Brücke aus Zirkonoxid (damals noch verblendet) auf zwei individuellen Hybridabutments. Dazu wurden zwei Zirkonoxid-Teile hergestellt, die auf einer Titanbasis verklebt wurden. Das Röntgenbild nach Versorgung (2011) (Abb.5) zeigt die gut osseointegrierten Implantate nach vertikaler Augmentation. Das klinische Bild zeigt sieben Jahre nach Befestigung der Kronen die absolut reizfreie Gingiva ohne nennenswerte Rezessionen (Abb.6).

Probefahrt mit Langzeitprovisorium im Oberkiefer 2013

Da sich die Situation im Oberkiefer zusehends verschlechterte, war die Patientin 2013 gezwungen, dort ebenfalls etwas machen zu lassen (Abb.7). Die funktionelle Überlastung hatte zur massiven Absenkung des Bisses geführt, die ausgeleierten Geschiebe boten der Prothese keinen Halt mehr (Abb.8). Die alten Kronen auf den Zähnen wiesen einen schlechten Randschluss auf und führten zu Entzündungen der Gingiva. Wir rieten ihr zu einer festsitzenden Versorgung, da es in unseren Augen keinen Sinn macht, in einem Kiefer eine festsitzende Versorgung zu haben, während die Gegenbezahnung herausnehmbar ist. Zudem ist die Überlebensrate von festsitzendem Zahnersatz im Vergleich höher [17]. Hinzu kommt, dass die Wartungs- und Reparaturanfälligkeit und deren Kosten von Zahnarzt und Patient oft unterschätzt werden, vor allem bei Freiendsituationen. Weitere große operative Eingriffe konnten wir wegen der vorangegangenen Augmentation der Oberkieferseitenzahnbereiche ausschließen, sodass einer festsitzenden Lösung seitens der Patientin zugestimmt wurde. Um das spätere Ergebnis vor allem in der Funktion beurteilen zu können, wurde ein laborgefertigtes Langzeitprovisorium eingegliedert (Abb.9). Damit haben wir bereits in der Planungsphase die Erhöhung des Bisses und die Eckzahnführung ausprobiert, die die Patientin nach kurzer Zeit als die ihre akzeptierte. Zudem konnten wir ihr ein ungefähres Bild in Hinblick auf die spätere Ästhetik vermitteln, an der sie wenig auszusetzen hatte. Der nun passende Abschluss der Kronenränder sorgte für ein Abklingen der inflammatorischen Prozesse. Nicht zuletzt versuchen wir in der Planungsphase, alle metallischen Restaurationen in dem zu behandelnden Kiefer zu entfernen, um auf der anstehenden 3D-Aufnahme keine Artefakte zu erzeugen, die die Qualität und Präzision der Aufnahme signifikant verschlechtern [38, 40,?50].

Planung und Implantation im Oberkiefer (2013)

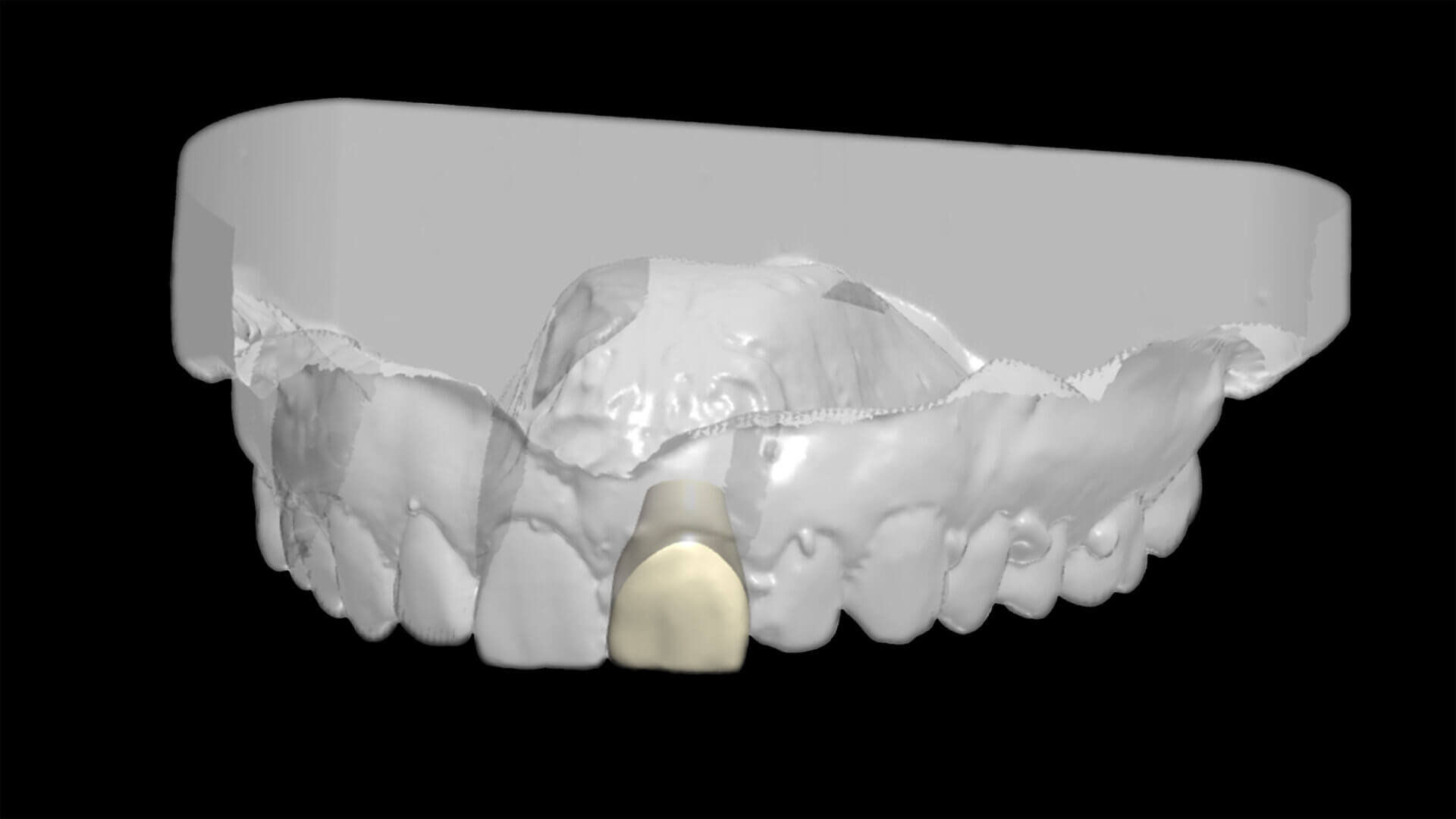

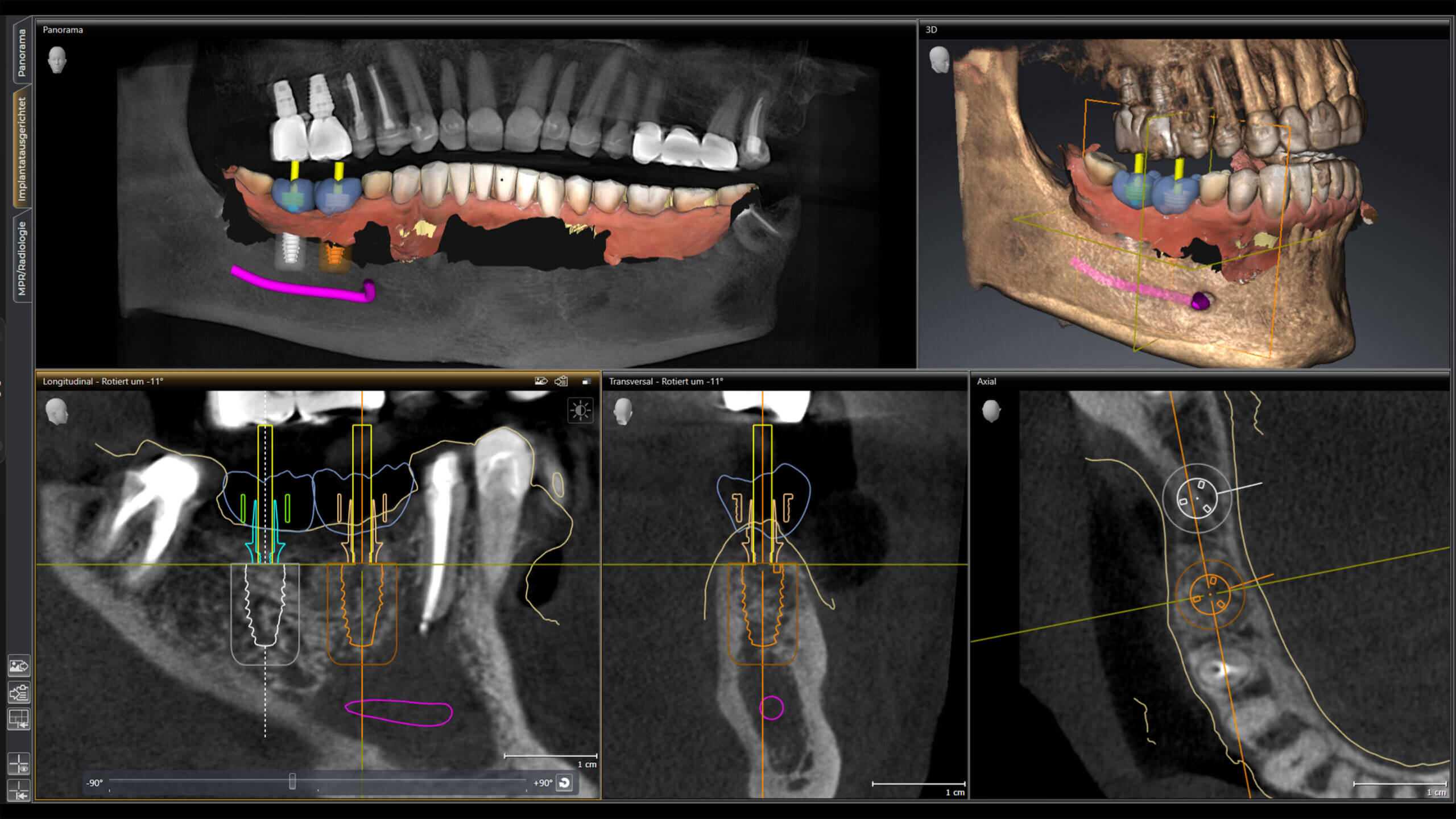

Es wurden eine digitale Volumentomografie (DVT) und ein digitaler Intraoralscan beides ohne Langzeitprovisorium angefertigt. Die beiden Datensätze wurden im Labor in eine Planungssoftware eingelesen und gematched. Durch ein digitales Wax-up konnte nun genau festgelegt werden, welche prothetischen Bedürfnisse der endgültige Zahnersatz erfüllen muss. Durch die prothetische Vorgabe konnte die korrekte 3D-Implantatposition in der Software bestimmt und mit der knöchernen Situation verglichen werden [12] (Abb.10). Durch die vorangegangene Augmentation war eine prothetisch ausgerichtete Positionierung der Implantate ohne Angulierung möglich; zusätzliche Knochenmanagement-Maßnahmen waren nicht notwendig. Die so bestimmten Implantatpositionen wurden online an ein Fertigungszentrum gesendet, um eine Bohrschablone drucken zu lassen. So bekommt der Zahnarzt eine präzise passende Schablone, die rein digital, also ohne jemals ein physisches Modell gesehen zu haben, geplant und umgesetzt wurde. Die Genauigkeit solcher Schablonen ist, bei Einhaltung gewisser Spielregeln, der von konventionell erstellten Schablonen überlegen, auch was die Herstellungskosten betrifft [33]. Warum diese aufwendige Planung? Aufwändig ist relativ und muss in einer Kosten-Nutzen-Rechnung gegeneinander abgewogen werden. Natürlich kann man die Implantate auch freihand setzen, aber die Nachteile überwiegen.

Ziel war es, die Implantate so minimalinvasiv wie möglich zu inserieren. Das geht am besten, indem man ohne Aufklappung des Zahnfleischs arbeitet. Ohne Full-Guide-Schablone hat der Operateur aber keine Möglichkeit zu überprüfen, ob das Implantat an die richtige Stelle gesetzt wurde. Von einem blinden Vorgehen transgingival ist dringend abzuraten. Studien haben zudem gezeigt, dass Schablonen, die nicht full-guided sind, nicht die notwendige Präzision aufweisen, um die geplante Implantatposition umzusetzen, ohne eventuell auch benachbarte Strukturen zu verletzen [3]. Eine komplette Aufklappung des Zahnfleisches würde zu höherem chirurgischen Aufwand und größeren postoperativen Problemen führen, zudem zieht eine Deperiostierung eine Knochenresorption von bis zu einem Millimeter nach sich [13]. Folglich sollte man, wenn möglich, der lappenlosen Variante den Vorzug geben, da sie die Invasivität deutlich herabsetzt, komplett geführt die höhere Präzision bietet und aktuell als Goldstandard angesehen werden muss [4,6,8]. Die Operation wurde in lokaler Anästhesie durchgeführt. Wann immer möglich, versuchen wir das periimplantäre Weichgewebe zu optimieren. Schleimhautstanzungen führen oft zu einer erheblichen Verringerung der Breite an keratinisierter Gingiva. Deshalb führen wir solche Stanzungen nur in Gebieten mit ausreichender keratinisierter Gingiva durch, um die periimplantären Weichgewebe nicht zu schwächen und keine späteren Probleme zu provozieren (Abb.11). Deshalb entschlossen wir uns, im rechten Oberkieferseitenzahnbereich einen Spaltlappen zu präparieren. Es wurde ein supraperiostaler Lappen präpariert, und die beweglichen bindegewebigen Anteile entfernt. Über die Bohrschablone, die über Nacht in einer 0,2?%igen CHX-Lösung gelagert wurde, konnten die Bohrungen für die Implantate 16 und 15 full-guided durchgeführt werden. In regio 15 wurde ein 11?mm-Implantat mit einem Durchmesser von 3,8?mm durch die Schablone eingesetzt (Abb.12 und 13). In regio 16 war im DVT zu erkennen, dass der Alveolarkamm auch die Insertion eines Implantats mit 5 mm Durchmesser zuließ. Bedauerlicherweise ist im momentanen Portfolio der Firma kein Implantat mit der gewollten Geometrie in einer Full-Guided-Version verfügbar, sodass nach Abnahme der Schablone ein 5,0/11?mm Implantat freihand gesetzt wurde. Durch die leichte Unterpräparation des Implantatbetts wurde zudem noch das Eindrehmoment und somit auch die Primärstabilität erhöht. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass ein Drehmoment von 50 Ncm nicht überschritten wird, da es sonst zu höheren Knochenresorptionen und gingivalen Rezessionen kommt [31,47]. Unsere persönliche Grenze liegt bei 35 Ncm, wenn wir keine Sofortversorgung anstreben, da Studien zeigen, dass niedrige Drehmomente sich am positivsten auf den marginalen Knochen auswirken [35]. Einheilkappen wurden auf die Implantate geschraubt und der Lappen als apikaler Verschiebelappen im neu gebildeten Vestibulum am Periost fixiert und mit Positionierungsnähten vestibulär der Gingivaformer adaptiert (Abb.14 und 15). So konnte die Bewegung aus dem Lappen genommen und die Zone an keratinisierter Gingiva um weitere fünf Millimeter verbreitert werden (Abb.16). Um die interimplantäre Zone zu füllen, wurde ein kleiner gestielter Lappen vom Gaumen mobilisiert und in den Defekt geschwenkt, um dort mehr Volumen zu schaffen. Auf der linken Seite wurden aufgrund der guten Weichgewebeverhältnisse in regio 25 und 27 durch die Schablone mit einer Schleimhautstanze zwei Punches entnommen (Abb.17). Es folgte die komplett geführte rotierende Aufbereitung der Implantatlager, sodass in regio 25 ein 4,3/11?mm-Implantat inseriert werden konnte. Analog zur rechten Seite erfolgte in regio 27 die Insertion eines 5,0/11?mm-Implantats (Abb.18). Vor dem Einschrauben der Heilkappen, wurden mit einem Tunnelmesser zwei Tunnel vestibulär regio 25 und 27 präpariert. Die zuvor dort entnommenen Punches wurden mit dem Skalpell entepithelisiert und zur weiteren Verdickung der Gingiva in die Tunnel eingebracht. Da in regio 26 ein Wangenband einstrahlte, wurde mit dem Laser eine Vestibulumplastik durchgeführt, um auch dort ein Minimum an Bewegung zu erreichen. Nach sieben Tagen erfolgte die Nahtentfernung; man erkennt die bereits gut verheilte Wunde regio 15, 16 mit sekundärer Epithelisierung (siehe Abb.15) (Abb.19).

Weitere Beiträge zu diesem Thema

Ästhetisch, funktionell, full-guided

Praxiserfahrungen mit Rapid DigitalGuide