Der vorliegende Artikel behandelt Prävalenz, Ursachen und Therapieoptionen bei weitlumigen Kanalsystemen. Dabei soll besonders auf Probleme und Lösungsmöglichkeiten bei der Obturation dieser Wurzelkanäle eingegangen werden.

Einleitung

Die Obturation instrumentierter und desinfizierter Wurzelkanalsysteme stellt einen wesentlichen Faktor für den klinischen Erfolg und langfristigen Erhalt der betroffenen Zähne dar [27,?37].

Ziel bei der Wurzelkanalobturation mit den klassischen Materialien Guttapercha und Sealer ist es, einen möglichst hohen Anteil der dimensionsstabilen Guttapercha zu erreichen, da bei der Abbindereaktion des Epoxidharz-Sealers eine Schrumpfung stattfindet, die zu größeren Undichtigkeiten im Wurzelkanalsystem führen kann [29,?40]. Maschinell rotierende Systeme führen mit hoher Sicherheit zu einer konischen Aufbereitung, es wird die wenig techniksensitive Obturation mit nur einem konfektionierten Guttaperchastift propagiert [28,?34]. Dabei scheinen kontinuierlich rotierende und reziproke Systeme gleichermaßen zuverlässig zu sein [2,?5].

Eine möglichst vollständige Instrumentierung aller Kanalwände, die in einer konischen, runden Kanalmorphologie resultiert, ist Grundvoraussetzung, um mit nur einem Guttapercha-Point eine vollständige Obturation zu erreichen [34].

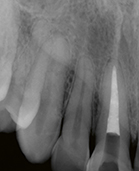

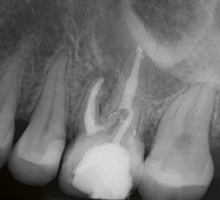

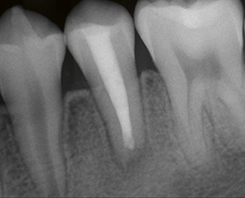

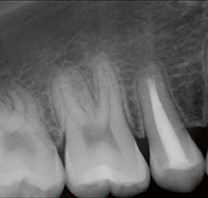

Kleinlumige und runde Kanallumina, beispielsweise in regulären Unterkieferprämolaren, können mit der klassischen Singlecone-Technik mit ähnlich hohem Guttapercha-Anteil verschlossen werden wie bei der lateralen Kompaktion [35]. Eine vollständige Instrumentierung und Obturation von weitlumigen, gekrümmten oder ovalen Kanälen ist mit dieser Technik hingegen nicht möglich [29,?32,?34] (Abb.1a bis c).

Weite Kanalsysteme in regulären bleibenden Zähnen

Natürlicherweise treten weitlumige Kanalsysteme häufig in den palatinalen Wurzeln von Molaren und Prämolaren im Oberkiefer sowie in Unterkiefermolaren mit einem Kanalsystem in der distalen Wurzel (Weine Typ?I) auf [3,?38]. Zusätzlich können vor allem bei ersten und zweiten Unterkiefermolaren in über der Hälfte der Fälle Isthmen zwischen Kanälen bestehen?[33]. Diese treten typischerweise zwischen mesiobukkalen und mesiolingualen Kanälen auf. Der Isthmus scheint durch die Dentinbildung der Odondontoblasten mit höherem Patientenalter tendenziell kleiner zu werden. Bei älteren Patienten tritt häufiger ein verschlossener Isthmus oder ein residualer dritter mesialer Kanal auf, der nicht den anatomischen Apex der Wurzel erreicht [17,?33]. Der Isthmus kann nicht zuverlässig mechanisch instrumentiert werden. Diese Bereiche müssen durch Spülflüssigkeiten gereinigt werden, deren Penetrationstiefe und Wirkung auch in anderen weiten Kanalsystemen potenziell durch Aktivierung erhöht werden kann [8,?11].

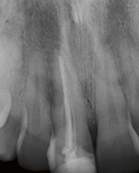

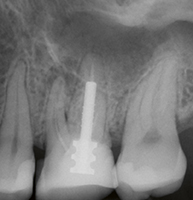

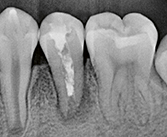

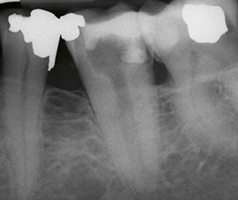

Erweiterte Wurzelkanalsysteme können auch iatrogen auftreten, zum Beispiel durch invasive Kanalaufbereitung oder postendodontisch platzierte, invasive Stiftaufbauten. Die Entfernung eines solchen Schraubensystems zur endodontischen Sekundärbehandlung mit anschließender Insertion eines weniger invasiven Stiftsystems ist in Abbildung?2a bis e dargestellt.

C-förmige Kanalsysteme

Eine weitere Besonderheit, die vor allem in den zweiten Molaren des Unterkiefers und seltener in den ersten Molaren des Oberkiefers auftritt, sind sogenannte C-förmige Kanalsysteme. Bei teilweiser oder vollständiger Fusion der mesialen und distalen Wurzeln können auch Verschmelzungen der Kanalsysteme auftreten, die bei Trepanation des Zahns häufig C-förmig imponieren. Melton et?al. haben diese Besonderheit beschrieben und in drei Kategorien eingeteilt, die auch kombiniert innerhalb eines Wurzelkanalsystems auftreten können [23]. Kategorie?1 beschreibt die vollständige C-förmige Verschmelzung, Kategorie 2 die teilweise Verschmelzung der Kanäle in Form eines Semikolons. Einzelne getrennte Kanäle werden als Kategorie 3 beschrieben.

Zur sicheren Diagnostik C-förmiger Kanalsysteme können dreidimensionale Röntgenbilder angewendet werden [18]. Mithilfe von Dentalmikroskopen können diese komplexen Systeme erschlossen werden, die Obturation ist jedoch besonders im Fall einer vollständigen Verschmelzung der Kanalsysteme (Kategorie?1) im apikalen Bereich sehr techniksensitiv [18,?42]. Ein MTA-Plug stellt hier eine sinnvolle Option zum apikalen Verschluss dar.

Evagination

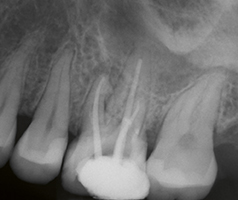

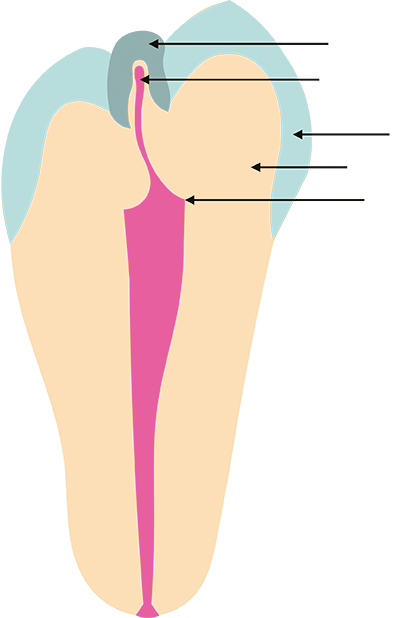

Eine seltene Variation bei der Zahnentwicklung stellt ein dens evaginatus dar. Diese Evagination entsteht durch eine übermäßige Proliferation des inneren Schmelzepithels in das Schmelzorgan hinein, was häufig zu einem zusätzlichen Schmelztuberculum bei betroffenen Zähnen führen kann [24] (Abb. 3). Dieses Tuberculum kann eine Ausstülpung der Pulpa enthalten [21].

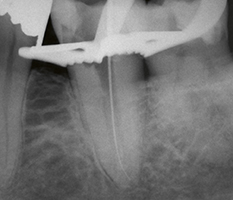

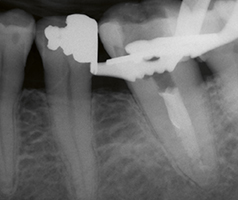

Wie in dem klinischen Fall, der in Abbildung 4a bis d dargestellt ist, kann Antagonistenkontakt im Bereich dieses zusätzlichen Schmelztuberculums zu einer Exposition der Pulpa führen, die eine Pulpanekrose und endodontischen Behandlungsbedarf zur Folge hat. In der Literatur sind vor allem betroffene mandibulare zweite Prämolaren beschrieben, häufig symmetrisch in beiden Kieferhälften [14]. Die Prävalenz beträgt je nach Population zwischen unter einem bis vier Prozent der Patienten, wobei der dens evaginatus gehäuft in asiatischen Populationen, auch gemeinsam mit anderen Zahnanomalien, auftritt [24].

Wenn der dens evaginatus vor dem Auftreten endodontischer Komplikationen diagnostiziert wird, kann therapeutisch eine prophylaktische Reduktion des okklusalen Höckeranteils mit indirekter Überkappung und okklusaler Kompositfüllung zur Vitalerhaltung des Zahns erfolgen [24]. Wenn endodontische Beschwerden auftreten, entspricht die Therapie der traumatisch geschädigter Zähne mit offenem Apex. Auch Fälle einer erfolgreichen Revitalisierung bei dens evaginatus sind in der Literatur beschrieben [25].

Taurodontismus

Ein Taurodont entsteht durch die Einstülpung der Herwtigschen Epithelscheide in untypisch apikaler Position [7,?16]. Die Folgen sind ein vergrößertes Pulpenkavum, ein nach apikal verlagerter Pulpakammerboden und eine fehlende Konstriktion im Bereich der Schmelz-Zement-Grenze [7].

Grundsätzlich kann Taurodontismus an bleibenden Prämolaren und Molaren der ersten und zweiten Dentition auftreten [13] (Abb.5a bis g). Etymologisch deutet ?????? (altgriechisch für Stier) auf die morphologische Ähnlichkeit zu bovinen Seitenzähnen hin [39]. Angaben zur Prävalenz weisen ein breites Spektrum zwischen unter 0,1 und 48 Prozent der Patienten abhängig von der verwendeten Diagnostik und Population auf [16,?31]. Eine x-chromosomale oder autosomal-dominante Vererbung und ein Zusammenhang mit Syndromen, die das Ektoderm betreffen, wird diskutiert [7]. In der Mehrzahl der Fälle konnte jedoch kein Zusammenhang mit Allgemeinerkrankungen oder Syndromen festgestellt werden [7,?22].

Morphologisch lassen sich Taurodonten nach der vertikalen Länge des Pulpenkavums in verschiedene Typen einteilen [31] (Abb.6a bis c). Das therapeutische Vorgehen ist bei den drei Typen gleich, die sichere Obturation und Instrumentierung aller apikalen Abgänge im Endodont wird mit tieferem Pulpakammerboden zunehmend komplexer.

Von Taurodonten unterschieden werden müssen Molaren mit einer breiten, fusionierten Wurzel und großlumigem zentralem Kanal. Dies tritt häufig bei dritten Molaren des Ober- und Unterkiefers auf und unterscheidet sich vom Taurodonten durch einen Hauptkanal im apikalen Bereich [43].

-

Weitere Beiträge zu diesem Thema