Die initiale Therapie von Patienten mit Beschwerden im Bereich des CMD-Syndroms mittels Schienentherapie hat sich seit geraumer Zeit als Methode der Wahl entwickelt. Dabei erhält der CMD-Patient vorrangig eine im Labor gefertigte Kunststoffschiene, welche die gesamte Ober- oder Unterkieferzahnreihe umfasst. Die therapeutischen Effekte einer Schienentherapie werden in der Literatur unterschiedlich beschrieben und bewertet. Diese differieren, nach Aussage der Patienten, von: kein Effekt über moderater Effekt bis guter und sehr guter Effekt. Auch herrscht in der Literatur keine Einigkeit über die Grundlagen der Wirkungsweise sowie über die Ursachen unterschiedlicher therapeutischer Effekte der Schienentherapie. Dieser Fragestellung ist der Autor im Zuge der Entwicklung der biodynamischen Schiene nachgegangen. Dabei haben sich Parameter herauskristallisiert, deren Berücksichtigung eine generelle Erhöhung des therapeutischen Effekts erlauben.

Fragen an den Autor

Entspannen Sie Ihre Patienten vor der Zentriknahme?

Gerd Christiansen: Wir haben festgestellt und das ist ziemlich unbekannt , dass die Kondylen sich immer auf ihrer Spur befinden unabhängig davon, welche Art der zentrischen Bissnahme wir bevorzugen.

Muss man zur Schienenherstellung immer eine Aufzeichnung des Bewegungsverhaltens herstellen?

Das ist richtig. Wir lernen ungeheuer viel von diesen Aufzeichnungen. Und vor allem sehen wir exakt, um welche Fehlstellung es sich handelt. Mittels eines 3-D-Positioners ist es dann ziemlich einfach, eine therapeutische Position herzustellen.

Parameter der Schienentherapie

Als wesentliche Parameter des therapeutischen Erfolgs haben wir die therapeutische Position das Schienendesign und die Tragezeit der Schiene ermittelt.

Die therapeutische Position

Auch an den großen Körpergelenken wird deutlich, dass eine Verringerung der Gelenkspaltbreite in den verschiedenen Raumebenen mit einer Strukturveränderung dieser Gelenke mit muskulären beziehungsweise neuro-muskulären Folgeerscheinungen einhergeht.

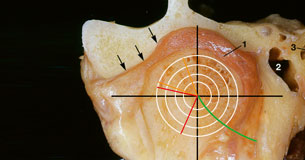

In der im Jahr 2010 veröffentlichten Studie Computergestützte Messung des Funktionellen Gelenkraums des Kiefergelenks gelang es dem Autor zu bestätigen, dass auch im Kiefergelenk zwischen Kondylus und Fossa articularis ein ebensolcher Gelenkspalt existiert (Abb.1 und 2). (Untersuchungen zum Funktionellen Gelenkraum wurden schon früher durchgeführt, zum Beispiel von Gerber, Palla, Kubein-Meesenburg, Lotzmann et cetera). Die kondylografische Untersuchung mittels optoelektronischer Messung lieferte zweierlei Ergebnisse:

Bei gelenkgesunden Probanden erhielten wir einen dreidimensionalen Gelenkraum nach dorso-kranial und medial von 0,6 bis 0,8 mm.

Patienten mit Beschwerden im Gelenkbereich zeigten im Gegensatz zu den Probanden einen signifikanten Verlust dieses Gelenkraums in einer, zwei oder drei Ebenen mit konsekutiven strukturellen Veränderungen. So lag es nahe, das Ziel der CMD-Therapie darin zu sehen, den veränderten Gelenkraum in allen drei Ebenen wiederherzustellen.

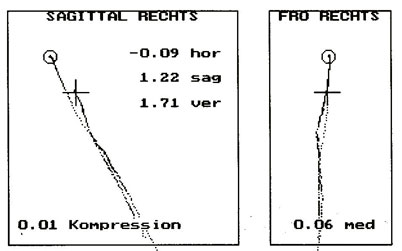

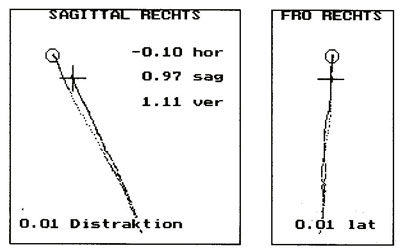

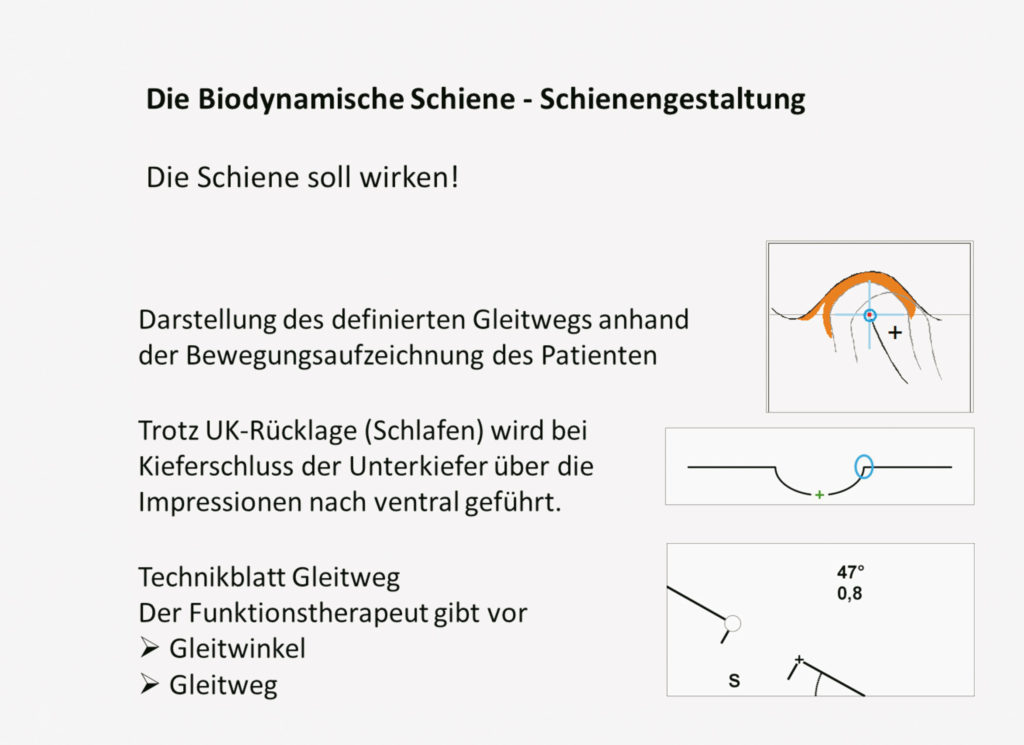

Wir haben im Zuge der kondylografischen Aufzeichnung der Öffnungs- und Schließbewegung kurz vor dem Ende des Schließvorgangs zwischen den Frontzähnen respektive den Prämolaren eine Watterolle, einen Frontzahn-Jig, einen NTI-Jig sowie eine Wachsplatte implementiert und den Patienten gebeten, darauf zu schließen. Die Frage, die wir uns stellten war: Wo stehen die Kondylen im Vergleich zur aktiven Schließbewegung, wenn wir unterschiedliche Methoden der Zentrik-Gewinnung beim Schließvorgang anwenden? Das für uns erstaunliche Ergebnis war: Die Kondylen stellen sich immer exakt auf der inkursiven Spur ein, und zwar immer anterior des durch die habituelle Interkusipidationsposition (HIKP) definierten Ausgangspunkts. Zugleich war die inkursive Spur mittels Registrat von der aktiven inkursiven Spur nicht zu unterscheiden. Daraus ergaben sich Anhaltspunkte für die Einstellung einer therapeutischen Position: Positionierung der Kondylen um 0,6 bis 0,8?mm nach ventro-kaudal in Richtung Gelenkraum und dies exakt auf einer der Spuren des Patienten. Daher benötigen wir für die hier beschriebene Technik die patientenindividuellen Bewegungsspuren sowie die Positionskoordinaten des Unterkiefers auf der Spur.

Im Controlled Mandibular Positioning-Verfahren (CMP) werden die Modelle des Patienten der bei diesem Arbeitsschritt nicht anwesend sein muss in der therapeutischen Unterkiefer-Position positioniert (Abb.3 und 4). Damit ist die therapeutische Lage der Kondylen exakt definiert, hier: 0,6 bis 1?mm ventro-kaudal und exakt auf der Spur. Da an dieser Stelle mittels Zentrikregistrat am Patienten gewöhnlich eine Vielzahl von Problemen auftaucht, steuern wir diese kondylometrisch über die Modelle an. Diese Probleme sind weithin unbekannt, sollen jedoch in diesem Kontext nicht besprochen werden.

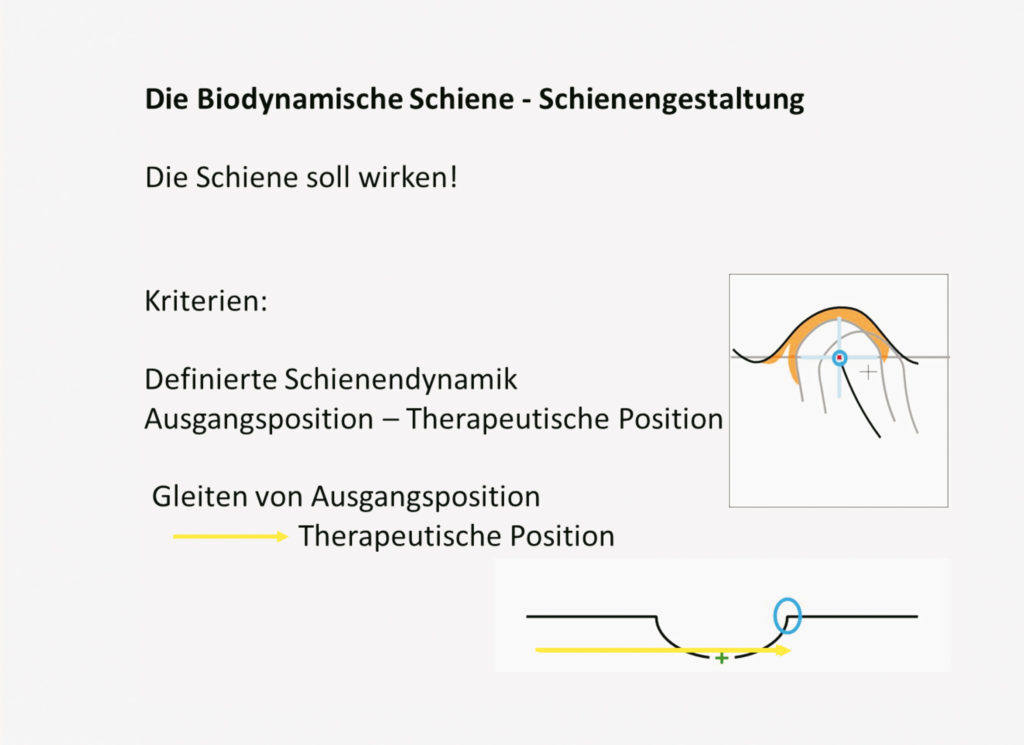

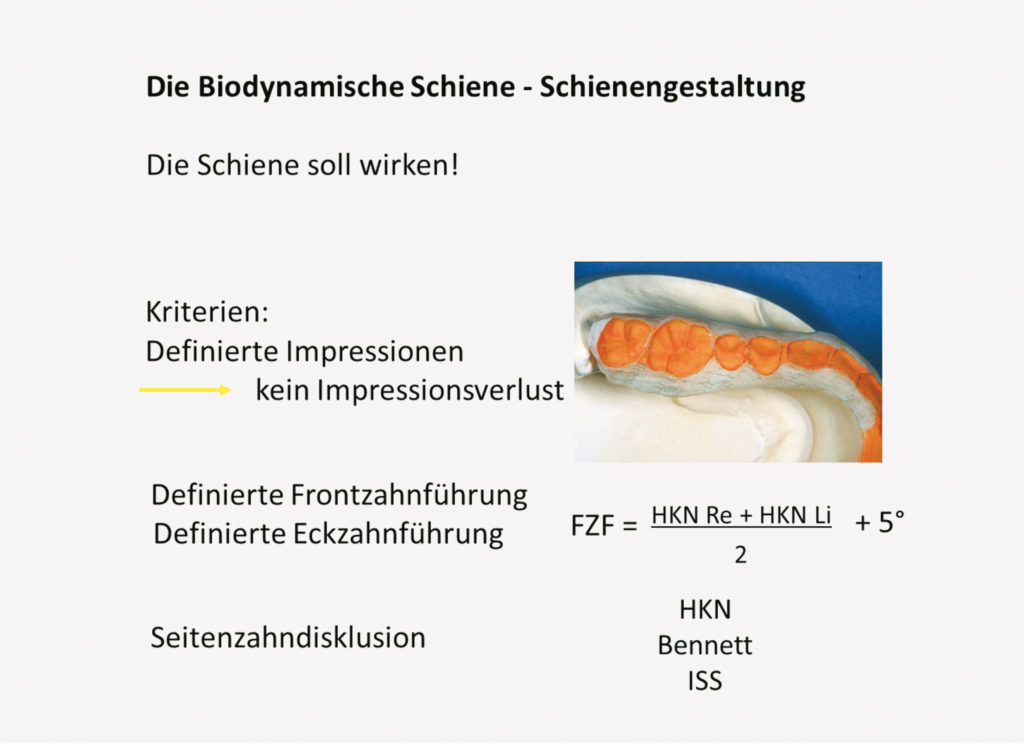

Das Schienendesign

Ausgehend von der Erkenntnis, dass die Okklusion gelenkgesunder Probanden bei Kieferschluss die Kondylen in eine physiologische Position justiert, haben wir versucht, im Schienendesign die okklusionsbezogenen Daten umzusetzen. Die biodynamische Schiene stellt eine Positionierungsschiene dar, denn die natürliche Okklusion besitzt ebenfalls rein positionierenden Charakter. Ihre Impressionen beinhalten die Unterkieferpositionen in zwei unterschiedlichen Kondylenstellungen:

die retrale, pathologische HIKP-Position und

die ventro-kaudale, therapeutische Position.

Zudem weist die Schiene eine physiologische Front- und Eckzahnführung auf. Hierzu werden die biomechanischen Daten des Kiefergelenks Horizontale Kondylarbahnneigung (HKN), Immediate Side Shift (ISS), Bennett-Winkel und Kurvatur benötigt. Sämtliche Daten können aus den kondylografischen Aufzeichnungen des Patienten entnommen werden. Damit erweist sich die Kondylografie des CMD-Patienten diagnostisch wie therapeutisch als sehr sinnvolle Maßnahme.

Step-by-Step-Darstellung des Schienendesigns

Unsere Zielvorstellung war, den Patienten bei Kieferschluss in die Impressionen der Schiene quasi zwangsweise zu führen. Wir erleben diesen Vorgang an uns selbst, wenn wir diskludiert den Kopf in den Nacken legen und dann langsam schließen. Die Prämolaren führen den Unterkiefer nach anterior. Durch farbliche Markierung der Impressionen vermeiden wir ein Beschleifen im Zentrum der Impression. In die Impression ist eine Gleitführung der Mandibula eingearbeitet, deren Daten wiederum der computergestützten Kondylografie entnommen werden. Damit erzielen wir bei 98 Prozent unserer Patienten eine sofortige Einnahme der therapeutischen Position, ohne jegliches Einschleifen, ohne physiotherapeutische Vorbehandlung (Abb.5 bis 8). Trotz dieser vermeintlich hohen Ansprüche an die Schiene erweist sich deren Herstellung, wie im Folgenden geschildert, als relativ einfach.

Schienenbasis

Prinzipien und Herstellung

Da vonseiten der Patienten hohe Ansprüche an den Schienenkomfort gestellt werden, arbeiten wir mit sehr präzisen Modellen. Die Schienenbasis darf nicht federn und soll an den Zähnen kein Spannungsgefühl auslösen. Zudem arbeiten wir ausschließlich an den Originalmodellen, Duplikate sind nicht erforderlich. Beim Einzeichnen der Schienengrenzen bleiben wir bukkal oberhalb des Zahnäquators, im Frontzahnbereich liegt die Grenze etwa 2?mm unter den Schneidekanten und lingual gehen wir, je nach Zahnstellung, in den Alveolarbereich (Abb.9 bis 12).

Dubliermethode I

Wir überziehen das Unterkiefermodell mit einer 1,5 mm dicken Wachsplatte. Das Wachs und das Modell werden im Wasserbad erwärmt und anschließend die Situation Unterkiefer-Modell und Wachsplatte mit Silikon dubliert (Abb.13 und 14). Aus dem wiederum im Wasserbad leicht erwärmten Wachs schneiden wir mit dem Skalpell entlang der angezeichneten Grenzen und entnehmen die Wachsbasis. Dadurch erhalten wir ausschließlich die Form der Schienenbasis, dies im Gegensatz zur Tiefziehschiene. Alle unter sich gehenden Stellen werden nun ausgeblockt, zur Schonung des Modells (Abb. 15 und 16).

Dubliermethode II

Nachdem wir auch bukkal alle unter sich gehenden Stellen ausgeblockt haben, isolieren wir den Zahnkranz, zum Beispiel mit Isolant, und den Frontzahnbereich zweimal, da dieser besonders spannungsempfindlich ist (Abb.17). Die Dublierform wird mit Tempron (GC) gefüllt, das sich für diesen Zweck als besonders dimensionsstabil erwiesen hat (Abb.18). Wir warten so lange, bis das Tempron beim Kippen der Dublierform gerade noch zäh fließt. Die Dublierform wird nun einfach auf das Gipsmodell gestülpt und angedrückt.

Die Basis wird im Drucktopf bei 1,5 bar ausgehärtet. Die nach der Aushärtung entstandene Schienenbasis kann einfach abgenommen werden (Abb.19 und 20), da sie ohne Retention ist. Fazit: Dieses Dublierverfahren ermöglicht es im Gegensatz zum Tiefziehverfahren das Modell über mehrere Jahre Schienentragezeit ohne wiederholte Duplikatanfertigung zu erhalten.

Weitere Beiträge zu diesem Thema

Neue Wege für eine präzisere Diagnostik und Therapie

Funktionelle Prävention: Habits und Dysfunktionen frühzeitig behandeln