Im vorliegenden Fall geht es um eine komplexe, interdisziplinäre Behandlung, in deren Verlauf die biologischen Grundlagen der plastischen Parodontalchirurgie beziehungsweise der Hartgewebsaugmentation beschrieben werden. Die Umsetzung der Erkenntnisse resultiert in der vorgestellten Behandlungsplanung und Durchführung. Des Weiteren wird der digitale Workflow mittels Intraoralscanner beschrieben.

Nachfolgend finden Sie die Videos, auf die im Artikel verwiesen wird. Über die Links werden Sie auf YouTube geleitet:

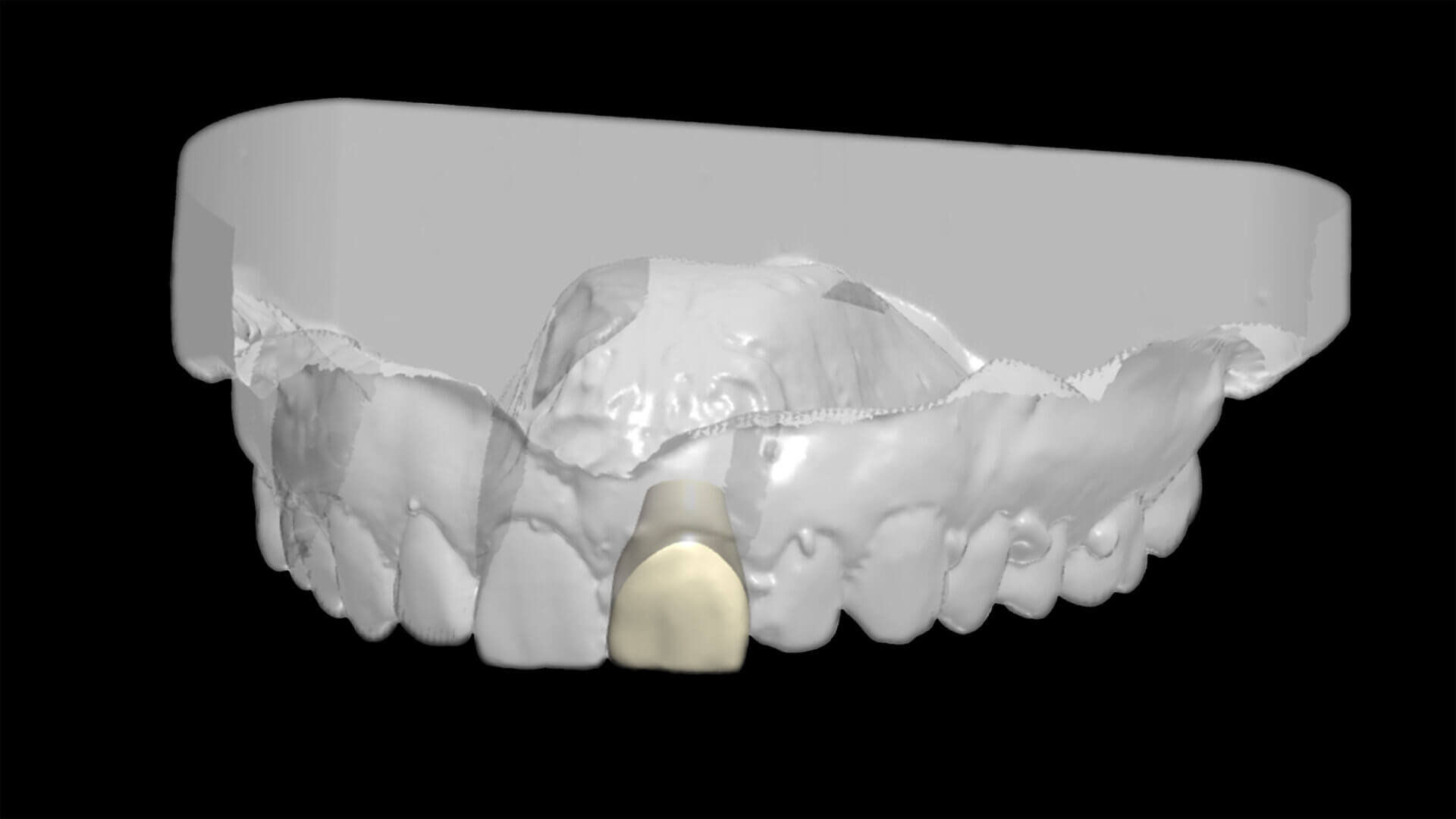

Scans der beiden Kiefer vor der Implantation (Videos 1 und 2)

Registrierung der Okklusion (Video 3)

Aufschrauben des Scanabutments ( Video 4)

Eine 49-jährige Frau wurde von der Kieferorthopädin zur Implantation inklusive prothetischer Versorgung überwiesen. Die Patientin hatte eine Nichtanlage des Zahns 24, einen Kreuzbiss von 23/33 und, infolge der Nichtanlage, eine Mesialkippung von 2527 (Abb. 1 und 2).

Diese unästhetische Situation störte die Patientin so sehr, dass sie sich im Alter von 48 Jahren zu einer kieferorthopädischen Therapie entschlossen hatte. Diese bestand aus einer Lückenöffnung für den Zahn 24 mit Korrektur der Mittellinie, Ausformung der Zahnbögen, Beseitigung der Engstände und Herstellung einer funktionellen Okklusion mittels Aligner, die circa anderthalb Jahre dauerte (Abb. 3a und b).

CME-Fortbildungspunkte generieren:

Hier finden Sie eine Anleitung im PDF-Format

Hier geht es zum CME-Portal cme.mgo-fachverlage.de/education

Nach Abschluss der Alignertherapie wünschte die Patientin eine ästhetische Restauration der Lücke, wozu für sie auch die Deckung der Rezession an Zahn 23 gehörte. Eine implantatgetragene Restauration wurde bereits durch die Kieferorthopädin vorgeschlagen, was bei dem Status der Nachbarzähne die einzig sinnvolle Behandlungsalternative darstellte und zur Überweisung führte. Da die Patientin Nichtraucherin und in einem guten Allgemeinzustand war, sprach auch anamnestisch nichts gegen einen solchen Eingriff beziehungsweise für ein erhöhtes Komplikationsrisiko.

Die klinische Situation nach Abschluss der kieferorthopädischen Behandlung zeigte eine Rezession der Miller-Klasse II an Zahn 23 sowie eine inadäquate Zone von befestigter, keratinisierter Gingiva regio 23/24. Des Weiteren ließ die Kontur des Weichgewebes auf einen ausgeprägten horizontalen Knochendefekt schließen.

Radiologisch war eine zusätzliche vertikale Komponente zu erkennen (Abb. 4). Auf eine weitere bildgebende Diagnostik wurde in diesem Fall verzichtet, da bereits feststand, dass ein einzeitiges Vorgehen mit einem zu hohen Komplikationsrisiko verbunden gewesen wäre.

Augmentation

Das präoperative Protokoll bestand in der Einnahme von 2 g Amoxicillin eine Stunde vor dem Eingriff [1] sowie einer Spülung mit CHX 0,2 % unmittelbar vor der Operation. Intraoperativ bestätigte sich die radiologisch-klinische Diagnostik (Abb. 5).

Die in diesem Fall vorgestellte Augmentationstechnik beruht auf den biologischen Grundlagen der Studien von Polimeni et al. [2, 3, 4]. Hierbei hatte sich als unabdingbarer Faktor die Schaffung und Stabilisierung von Raum für die Knochenregeneration [2] herausgestellt. Eine zellokklusive Barrieremembran [3] ist ebenfalls ein wesentlicher Faktor; die Verwendung von Biomaterialien führt zu einer zusätzlichen raumschaffenden beziehungsweise raum?erhaltenden Wirkung [4].

Die Schaffung von Raum wurde bei dem gezeigten Fall in erster Linie durch den Einsatz von Stahlschrauben erreicht. Die vertikal eingebrachte Schraube (Schirmschraube, Geistlich Biomaterials) hat einen breiten Schraubenkopf (Ø 6 mm), der hervorragend dazu geeignet ist, wie eine Zeltstange den Druck des Weichgewebes großflächig abzuhalten und so Raum und Ruhe für das Augmentat zu liefern. Es bietet sich an, die Schraube so zu platzieren, dass die Schraubenkopfkante vestibulär ausreichend über den horizontalen Defekt hinausragt, um den raumschaffenden Effekt über die gesamte vestibuläre Fläche sicherzustellen. Im gezeigten Fall war dies nicht möglich, da aufgrund der Defektanatomie der Raum auch nach palatinal aufgespannt werden musste. Aus diesem Grund wurde eine zweite Schraube weiter apikal gesetzt (Mikro Schraube, Geistlich Biomaterials), um die Raumschaffung zu gewährleisten (Abb. 6).

Als nächstes wurde apikal der mukogingivalen Grenze ein Spaltlappen präpariert, um einen spannungsfreien Weichgewebeverschluss zu erreichen, und ein freies Bindegewebetransplantat (BGT) aus regio 1417 entnommen. Des Weiteren erfolgte die Entnahme von autologen Knochenspänen mittels Bonescraper (Micross, Geistlich Biomaterials) aus dem Retromolarbereich mittels Tunnelpräparation [5], danach die Applikation der resorbierbaren Barrieremembran (Bio-Gide, Geistlich Biomate?rials) nach palatinal (Abb. 7) sowie die Auffüllung des Augmentatlagers durch autologem Knochen im Zentrum des Defekts und Partikeln bovinen Ursprungs für die äußere Schicht (Bio-Oss, Geistlich Biomaterials) im Verhältnis 50 : 50 (Abb. 8a und?b).

Zur vollständigen Abdeckung des Augmentats wurde die restliche Barrieremembran vestibulär appliziert (Abb. 9), das freie Bindegewebstransplanat (BGT) auf Höhe der Rezession aufgelagert (Abb. 10) und ein spannungsfreier Verschluss herbeigeführt (Premilene, monofil 6.0, B.Braun) (Abb. 11).

Abbildung 12 zeigt die Röntgenaufnahme unmittelbar post OP. Die postoperative Medikation bestand aus 1500 mg Amoxicillin täglich über sieben Tage, Ibuprofen 600 mg nach Bedarf sowie 0,2%iger CHX-Spülung zweimal täglich. Die Mundhygiene im OP-Bereich wurde bis zur Nahtentfernung nach 14 Tagen eingeschränkt.

Implantation

Sechs Monate post OP zeigten sich klinisch eine 100%ige Deckung der gingivalen Rezession an Zahn 23 sowie eine Verbreiterung der befestigten, keratinisierten Gingivia regio 2324 (Abb. 13a und b). Dies ist auf die Verwendung des autologen Bindegewebetransplantats zurückzuführen, da die Differenzierung des Epithels immer von dem darunterliegenden Bindegewebe abhängt [5]. Aufgrund der Tatsache, dass das freie BGT aus dem mit befestigter, keratinisierter Gingiva ausgekleideten Gaumen entnommen wurde, gibt es diese genetische Information auch an das darüberliegende Epithel weiter. Auch radiologisch zeigte sich eine homogene Struktur des Augmentats (Abb. 14).

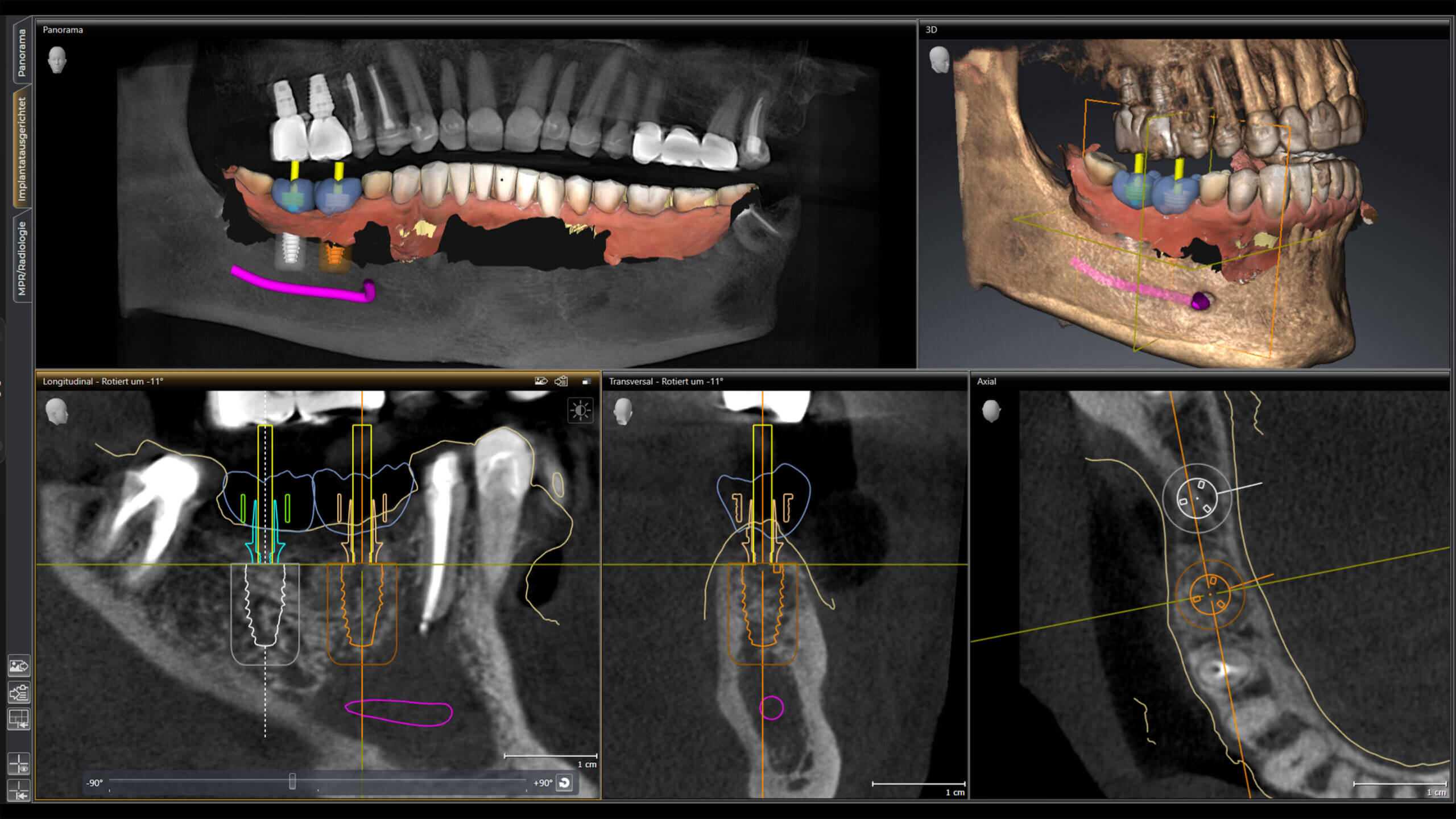

Zum Zeitpunkt der Implantation sechs Monate nach der Augmentation zeigte sich ein vitaler Knochen mit minimaler Resorption von < 1 mm, gemessen an den Schraubenköpfen (Abb. 15a bis c). Implantiert wurde ein Conelog Implantat (3,8 x 9??mm, Camlog) mit einem Insertionstorque von 18 Ncm mit gleichzeitiger digitaler ?Abformung (Abb. 16).

-

Weitere Beiträge zu diesem Thema

Ästhetisch, funktionell, full-guided

Moderne implantatprothetische Verfahren eröffnen neue Perspektiven für die Versorgung komplexer Fälle – selbst bei reduziertem Knochenangebot.Praxiserfahrungen mit Rapid DigitalGuide

Die digitale Transformation in der Zahnmedizin schreitet rasant voran. Besonders in der Implantologie eröffnen KI-basierte Lösungen wie der Sicat Rapid DigitalGuide neue Möglichkeiten für Effizienz, Präzision und Wirtschaftlichkeit.Sofortversorgung in der ästhetischen Zone – ein vorhersagbares Behandlungskonzept

Die lappenlose Sofortimplantation mit digitalem Workflow bietet bei dünnem Biotyp und ästhetischen Ansprüchen funktionale und ästhetische Vorteile. Präzise Planung und Gewebeaugmentation sind dabei entscheidend.