Die Restauration eines aufgrund parodontaler Defekte stark reduzierten Restgebisses lässt sich jeweils abhängig von der klinischen Situation und den finanziellen Möglichkeiten des Patienten von festsitzend bis herausnehmbar unterschiedlich realisieren. Eine Option bietet die zahn- und implantatgetragene Teleskopprothese: gute Kaufunktion, hoher Tragekomfort, ansprechende Ästhetik, einfache Handhabung und Mundhygiene und nicht zuletzt der Erhalt patienteneigener Zähne [3]. Unabdingbare Voraussetzung für eine derartige langzeitstabile Versorgung ist jedoch ein konstruktives Teamwork zwischen allen Beteiligten bereits in der Planungsphase.

Die 69-jährige Patientin klagte über Zahnlockerung, ungenügende Kauleistung und Erscheinungsbild. Aufgrund einer generalisierten chronischen Parodontitis war es bei ihr zu umfangreichen vertikalen Attach?mentverlusten gekommen. Nach klinischer und röntgenologischer Inspektion konnten nur die Zähne 13, 23, 33 und 43 als sicher eingestuft werden, die restlichen Zähne waren aufgrund ihres hohen Lockerungsgrades nicht mehr erhaltungswürdig [10].

Nach eingehender Abwägung der verschiedenen infrage kommenden Versorgungen mit Kosten und Therapieverlauf entschied sich die Patientin für eine herausnehmbare, gaumenfreie Hybridversorgung mit Teleskopen als Retentionselementen, gestützt auf ihren Eckzähnen und je vier unter prothetischen Aspekten quadrangulär [1] positionierten Implantaten im Ober- und Unterkiefer.

Klinische Studien [2] belegen die Eignung von Doppelkronen als Verankerungselemente für implantatgetragenen Zahnersatz. Durch die implantatbasierte Erweiterung wird eine statisch sicherere Abstützung erreicht. In einer aktuellen vergleichenden Studie verschiedener Retentionselementen kommen die Autoren [11] zu dem Schluss, dass das Teleskop-Attachment-System nicht nur die höchste Patientenzufriedenheit erreichte, sondern auch die geringsten periimplantären Schleimhautveränderungen nach sich zieht. Das bestätigen frühere Studienergebnisse, wonach kein Unterschied in der Komplikationsrate zwischen einer primären Schienung (festsitzend) und der sekundären Schienung mit Teleskopsystemen (herausnehmbar) festzustellen war [6].

Die sekundäre Verblockung bewirkt ?zudem eine gleichmäßige Verteilung ?extraaxial einwirkender Kaukräfte: das Risiko einer Prothesenkinematik wird minimiert, was wiederum die natürlichen Pfeiler vor einer Überbelastung schützt [8]. Des Weiteren verliert eine solche Teleskoparbeit auch bei Verlust eines oder mehrerer natürlicher Pfeiler nicht ihre Stabilität und lässt sich relativ problemlos erweitern. Eine wichtige Rolle spielen zudem der ?physiologische und psychologische Effekt. Wie die Patientin selbst bemerkte, komme sie sich dank ihrer restlichen eigenen Zähne nicht gänzlich zahnlos und damit alt vor. Denn der verbliebene parodontale Faserapparat vermittelt der Patientin noch ein gewisses Maß an gewohnter Taktilität und Propriozeption, wodurch auch das ?Risiko einer funktionellen Überbelastung sinkt [9].

Aufgrund der komplexen parodontalen Defektsituation wurden Therapieplan und Workflow in enger Abstimmung zwischen der Chirurgin, der Prothetikerin und dem Zahntechniker festgelegt: Extraktion und PA-Behandlung an den Eckzähnen zur Etablierung stabiler parodontaler Verhältnisse, Augmentationen im Oberkiefer mit Sofortimplantation, Vestibulum-Plastik zur Verdickung des Weichgewebes im Unterkiefer, gedeckte Einheilung unter Interimsprothesen sowie Herstellung von Reiseprothesen im Totalprothesendesign für die Übergangszeit bis zur Fertigstellung der definitiven Arbeit.

Prothetischer Workflow

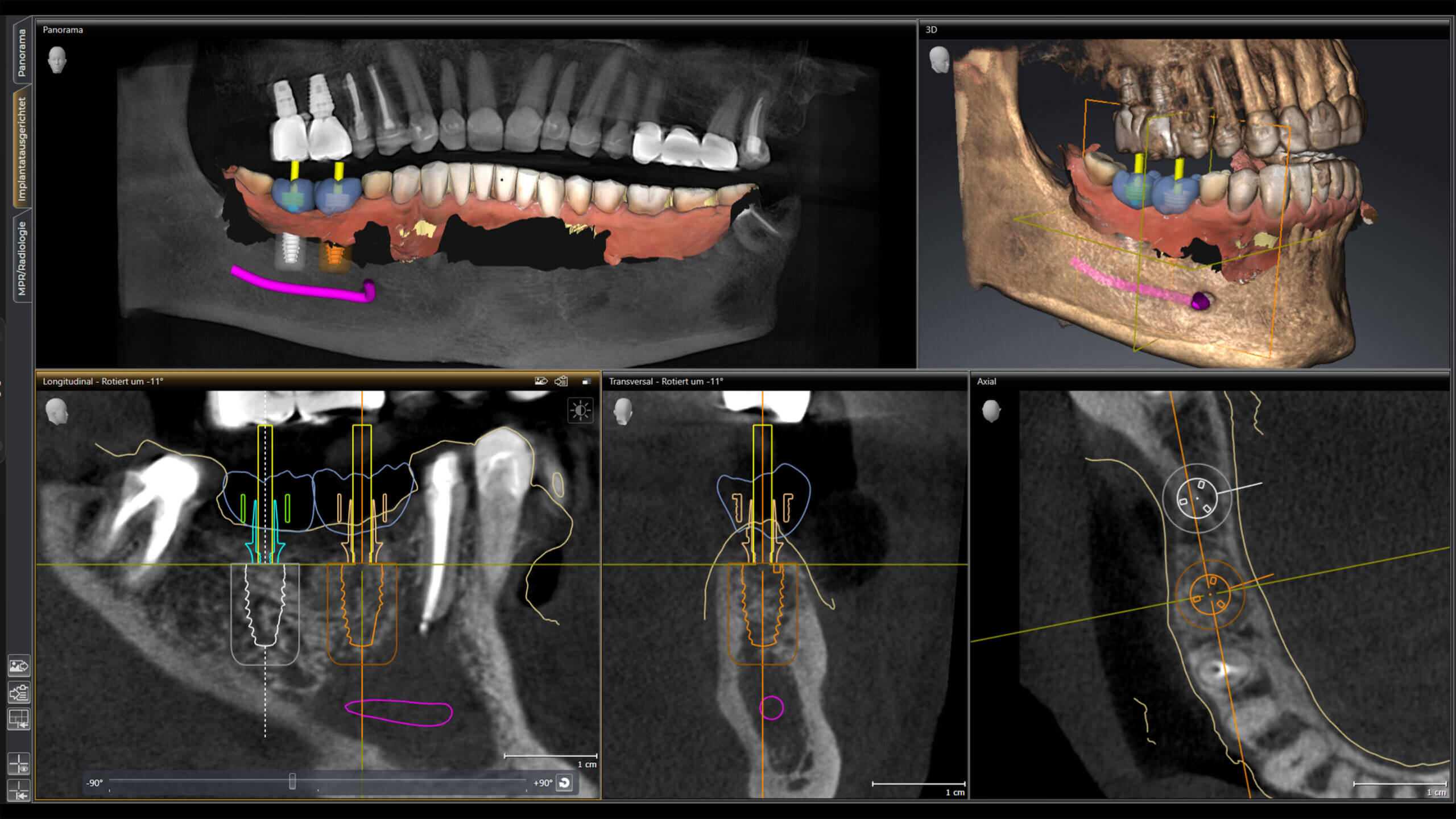

Simultan mit den hart- und weichgeweblichen Maßnahmen waren die Implantate (4,3 x 11 mm Screw-Line, Camlog) wie mit der Chirurgin besprochen strategisch in regiones 15, 12, 22, 25, 36, 34, 44 und 46 inseriert worden. Sie heilten gedeckt unter bereits vorbereiteten, auf den natürlichen Pfeilern verankerten Provisorien ein. Dabei war es ausdrücklicher Wunsch der Patientin, keine sichtbaren Klammern haben zu wollen. Vor den chirurgischen Eingriffen wurden daher Ober- und Unterkiefer abgeformt, danach erfolgte die Bissnahme. Die natürlichen Pfeilerzähne waren bereits in der Operationsphase entsprechend beschliffen und abgeformt worden, sodass die Interimsversorgung einschließlich der Innenteleskope zwischenzeitlich im Labor hergestellt und der Interimsersatz unmittelbar nach dem operativen Eingriff eingegliedert werden konnte. Um die natürlichen Pfeiler nach der Abheilung nachpräparieren zu können, wurden die Innenteleskope nur temporär befestigt und die Interimsprothese lediglich noch feinjustiert und weich unterfüttert (Abb. 1 bis 7).

Nach der Freilegung bei stabilen mukosalen Verhältnissen wurden die Implantate und die zuvor subgingival nachpräparierten Pfeiler mit einem individuellen Löffel offen abgeformt. Bissnahme und Gesichtsbogen erfolgten anhand der duplierten Interimsprothesen und die Übertragung der Bisssituation aus dem bis dahin getragenen Interimsersatz. Beim Termin zur Bissnahme wurden gemeinsam mit dem Zahntechniker und der Patientin die ästhetischen Parameter Farbe der Eckzähne A3, alle übrigen A2, sowie unterschiedliche Zahngarnituren für den Front- und Seitenzahnbereich definiert, um eine möglichst naturgetreue Nachbildung der vormaligen Situation zu erreichen. Bei der Ästhetik?anprobe mit dem Wax-up wurde die Lippen-Lachlinie überprüft, eine Sprechprobe genommen und die Optik der Zähne bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen betrachtet. Da sich die Patientin mit ihrer rekonstruierten Ästhetik vollauf zufrieden zeigte, konnte mit der Herstellung der definitiven Arbeit begonnen werden (Abb. 8 bis 10).

Als vorteilhaft erwies sich hierbei, dass die verwendeten einteiligen Camlog-Titan?abutments aufgrund der Rotationsstabilität ihrer Verbindung und der hohen industriellen Fertigungspräzision als individuell gefräste Primärkronen verwendet werden können. Anatomisch können sie ähnlich einem präparierten Zahnstumpf gestaltet werden, womit sich ein natürliches Durchtrittsprofil und eine optimale Unterstützung des Weichgewebes realisieren lassen. Zudem könnten eventuelle ?ungüns?tige Implantatpositionen oder Achsdivergenzen ausgeglichen werden.

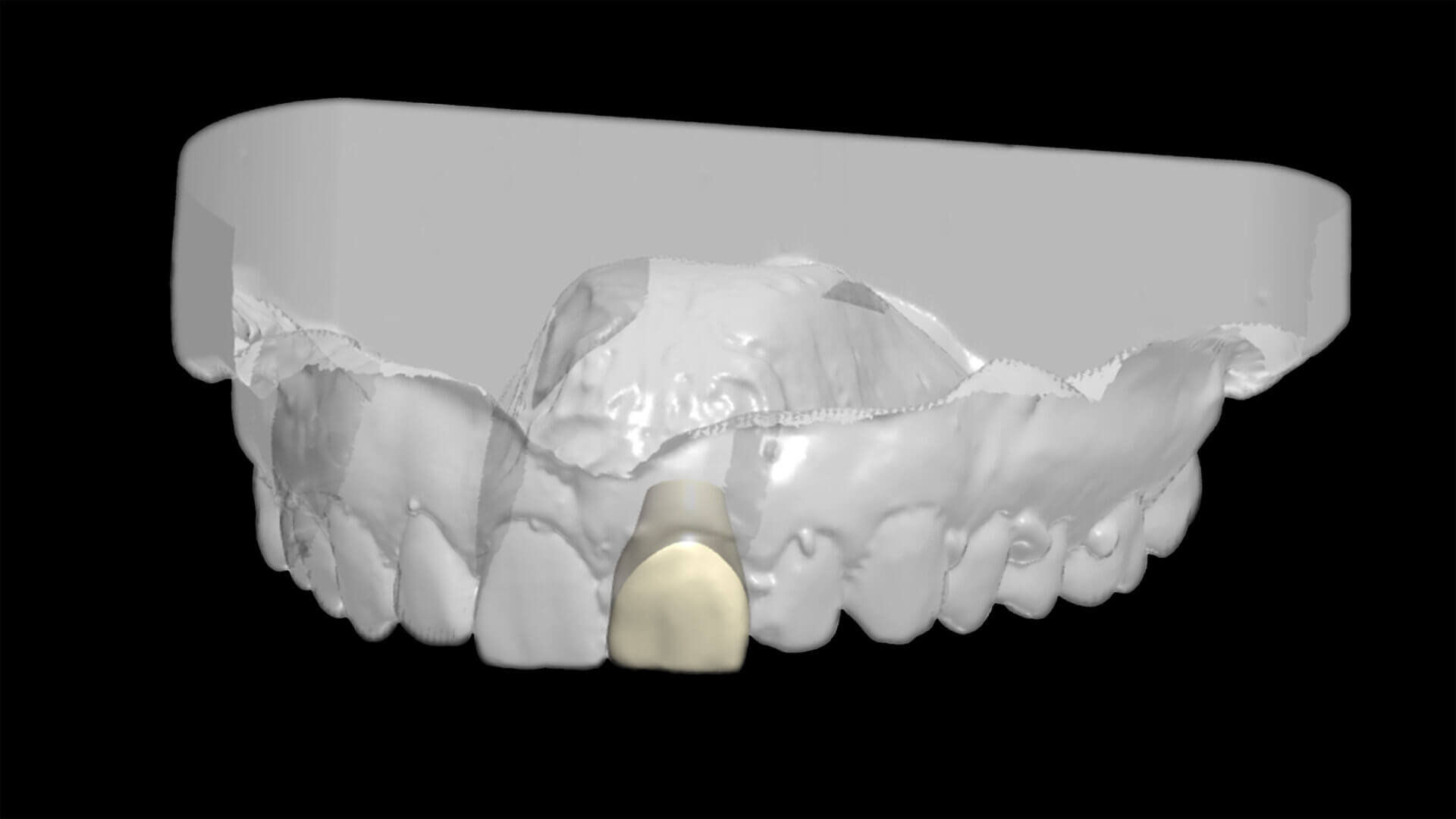

Im Labor wurden die Titanabutments als verschraubte Primärkronen und auch die Zahnpatrizen digital konstruiert. Die Datensätze gingen an den Dedicam Scan & Design Service (Camlog), wo die Patrizen und die individuellen Titanabutments präzisionsgefräst und hochglanzpoliert wurden.

Zurück im Labor wurden auf den Meistermodellen die entsprechenden Galvano-Sekundärkronen sowie die Tertiärgerüste hergestellt. Dafür wurden zunächst die Titanabutments aufgeschraubt und die Innenteleskope zementiert, die Galvanokäppchen auf die Abutments und die Pfeilerzähne aufgesetzt, die Passung mit den Sekundärkappen auf einen störungs- und spannungsfreien Sitz mit gleichmäßigem Klebespalt hin zusammen mit dem anwesenden Zahntechniker überprüft und für die Anfertigung der Tertiärstrukturen eine Überabformung genommen. Aufgrund der physiologischen Beweglichkeit natürlicher Zähne einerseits und der starr osseointegrierten Implantate andererseits ist ein spannungsfreier (passiv fit) Sitz der Tertiärstruktur ausschlaggebend. Erreicht wird er über eine präzise Passung zwischen den Primärteilen und den galvanotechnisch hergestellten Sekundärteilen sowie eine spannungsfreie intraorale Verklebung der Galvano-Außenteleskope mit dem Tertiärgerüst. Dieses Vorgehen sichert auch über große Distanzen wie bei einer Full-Arch-Restauration die optimale Präzision. Neben der optimalen Passung wird mit einer präzisen intraoralen Verklebung eine sehr gute Friktion erreicht, was wiederum der Patientin ein spannungsfreies Ein- und Ausgliedern ihrer Teleskopprothesen ermöglicht. Eine vom Labor hergestellte Klebehilfe in Form eines Silikonschlüssels erleichtert das intraorale Verkleben des Tertiärgerüstes und sichert die gewünschte Präzision. Bis zur Fertigstellung der Teles?kopprothesen war die Patientin mit an den Positionen der Patrizen und der Titanabutments hohlgeschliffenen und weichbleibend unterfütterten Reiseprothesen versorgt (Abb. 11 bis 15).

Bevor mit dem Auftrag der Gingivamassen und dem Verkleben der Zahnschalen die Restaurationen patientenindividuell finalisiert wurden, waren Passung, Friktion sowie Okklusion nochmals überprüft worden. Bezüglich der Optik der definitiven Restauration war für die Patientin ein in Form und Farbe lebendiges Weichgewebe besonders wichtig, damit der Zahnersatz möglichst nicht als solcher erkannt wird. Die ästhetische Gestaltung durch den Zahntechniker entsprach voll und ganz ihren Wünschen und stellte sie mehr als nur zufrieden (Abb. 16 bis 23).

-

Weitere Beiträge zu diesem Thema

Ästhetisch, funktionell, full-guided

Moderne implantatprothetische Verfahren eröffnen neue Perspektiven für die Versorgung komplexer Fälle – selbst bei reduziertem Knochenangebot.Praxiserfahrungen mit Rapid DigitalGuide

Die digitale Transformation in der Zahnmedizin schreitet rasant voran. Besonders in der Implantologie eröffnen KI-basierte Lösungen wie der Sicat Rapid DigitalGuide neue Möglichkeiten für Effizienz, Präzision und Wirtschaftlichkeit.Sofortversorgung in der ästhetischen Zone – ein vorhersagbares Behandlungskonzept

Die lappenlose Sofortimplantation mit digitalem Workflow bietet bei dünnem Biotyp und ästhetischen Ansprüchen funktionale und ästhetische Vorteile. Präzise Planung und Gewebeaugmentation sind dabei entscheidend.