Komplexe (implantat)prothetische Rehabilitationen erfordern eine präzise Planung nach klar definierten Kriterien, um die für den Patienten optimal passende Versorgung zu finden. Ist diese Zielvorgabe zusammen mit dem Patienten erarbeitet, liegt die Aufgabe des Chirurgen darin, die korrekten prothetischen Parameter chirurgisch präzise umzusetzen und somit die Basis für den prothetischen Erfolg zu schaffen. Je aufwendiger der Patientenfall ist, desto entscheidender ist ein gut funktionierendes Teamwork zwischen Prothetiker, Zahntechniker und Chirurg von Anfang an. Das gilt sowohl für eine umfangreiche Versorgung in klassischer mehrschrittiger Vorgehensweise als auch im dokumentierten Fall einer Sofortversorgung.

Frage an den Autor

Sofortimplantation, Sofortbelastung, verzögerte Implantation: Wann kann welches Verfahren gewählt werden?

Die Osseointegration eines Implantats ist grundsätzlich nur möglich, wenn Mikrobewegungen des Implantats während der Heilung ausgeschlossen sind. Eine Sofortimplantation also eine Implantation unmittelbar post extractionem ist immer dann möglich, wenn keine akut entzündlichen Prozesse des Knochens vorliegen und die vorhandene Knochenqualität und -quantität eine primärstabile Insertion eines Implantats ermöglichen. Eine Sofortbelastung also eine sofortige okklusale Belastung des Implantats nach Insertion, unabhängig davon, ob es sich um eine Sofort- oder Spätimplantation handelt ist immer dann möglich, wenn die Primärstabilität eine Mikrobewegung des Implantats während der Einheilung sicher verhindern kann. Die Primärstabilität wird in ISQ-Werten oder Insertionsdrehmomenten gemessen. Als empfehlenswert gelten Insertionsdrehmomente von > 30 Ncm beziehungsweise ein ISQ-Wert von > 75.

Behandlungskonzepte und daraus resultierende prothetische Versorgungen sind den Erkenntnissen einer dynamischen modernen Zahnheilkunde anzupassen. Gerade im Bereich der Implantologie und implantatprothetischen Restaurationen hat sich in den vergangenen Jahren viel bewegt. Dank neuer Implantatdesigns, weiterer Fortschritte in Diagnostik und Planung sowie der Weiterentwicklung minimalinvasiver Protokolle sind heute vielfach schmerzärmere Behandlungs- und Therapieoptionen, Sofortimplantation und -versorgungen möglich auch in der Alterszahnheilkunde. Beispielhaft sei hier der Fall einer 74-jährigen Patientin vorgestellt, die im Jahr 2013 im Oberkiefer implantologisch mit Knochenaufbau und acht Implantaten versorgt wurde und sich im Jahr 2020 die implantatprothetische Restauration des Unterkiefers wünschte. Beide Male wurde die Patientin in unsere oralchirurgische Praxis überwiesen.

Der Patientenfall

Im Jahr 2013 wurde die damals 66-jährige Patientin von ihrer Hauszahnärztin zur Implantation des Oberkiefers in unsere Praxis überwiesen. Eine vorhandene teleskopierende Teilprothese war nach Verlust wichtiger Pfeilerzähne insuffizient geworden.

Die Allgemeinanamnese war unauffällig; die Patientin war Nichtraucherin. Der intraorale Befund zeigte im Oberkiefer eine Restbezahnung mit fortgeschrittenen Lockerungsgraden, die aufgrund parodontaler, endodontischer und kariöser Probleme nicht erhaltungsfähig war (Abb.1 und?2). In der Vertikalen zeigte sich ein gut erhaltener Kieferkammverlauf, während in der Aufsicht ein deutliches vestibuläres Defizit in regio 21 bis 24 erkennbar war (Abb.2 und 3). Die Patientin äußerte den Wunsch nach einer gaumenfreien Versorgung mit gutem Komfort und Halt im Oberkiefer. Der Unterkiefer sollte zu einem späteren Zeitpunkt versorgt werden.

Oberkierferrestauration: sieben Jahre in situ

Nach der Extraktion der nicht erhaltungswürdigen Zähne 11, 12, 13 und 17 wurde eine Interimstotalprothese eingegliedert, diese nach dreimonatiger Heilungsphase überprüft und aus den Vorgaben eine Chirurgieschablone erstellt. Der Patientin sollte eine aufwendige und schmerzhafte Knochenentnahme aus der Beckenregion erspart werden, deshalb wurde der Knochen aus der retromandibulären Region entnommen. Um das begrenzte Knochenangebot optimal einsetzen zu können, kam die chirurgische Schablone bereits zur Augmentation zum Einsatz. Nach den Vorgaben der Schablone erfolgten eine autologe Blockaugmentation zur Rekonstruktion des Kieferkammbogens und eine externe Sinusbodenelevation beidseits mit autologem Knochen und bovinem Ersatzmaterial (Abb.4).

Drei Monate später konnte in eine stabile Situation implantiert werden. Zunächst erfolgte die Pilotbohrung mittels einer konventionellen Bohrschablone (Abb.5), die Achsen wurden mit den Camlog-Richtungsindikatoren überprüft. Die Implantate wurden in regio 16, 14, 13, 11, 21, 23, 24 und 26 inseriert (Abb.6). Zur exakten Umsetzung der Implantatpositionen 14, 13 und 11 wurde bei der Implantation mit autologem Knochen lokal nachaugmentiert. Auf dem postoperativen OPG sind die verwendeten Medartis-Schrauben zu erkennen (Abb.7). Nach dreimonatiger Einheilphase wurden die Implantate freigelegt und ein Verschiebelappen zur Verbreiterung der keratinisierten Gingiva präpariert (Abb.8).

Zwei Wochen später erfolgte die Rücküberweisung an die Hauszahnärztin zur prothetischen Versorgung. Dank der Implantatpositionierung konnte die Patientin mit vier dreigliedrigen Brücken in regio 1614, 1311, 2123, 2426 versorgt werden, was gegenüber eine Gesamtkonstruktion zahlreiche Vorteile mit sich bringt, zum Beispiel ein einfaches Handling beim Recall oder im Fall einer Reparatur. Im Verlauf der siebenjährigen Tragezeit zeigte sich die Patientin damit sehr zufrieden (Abb.9 und 10).

Unterkieferrestauration als Sofortversorgung

Ausgangssituation und Befund

Nachdem die Patientin vor sieben Jahren die implantologische Rehabilitation des Oberkiefers bei uns hatte durchführen lassen, wurde sie erneut vorstellig mit dem Wunsch, auch den mit einer Modellgussprothese versehenen Unterkiefer neu zu versorgen (Abb.11). Der Befund zeigte eine Parodontitis apicalis an Zahn 32 bei radiologisch obliteriertem Wurzelkanal. Zahn 43 wies eine tiefe Kronenrandkaries, die Zähne 33 und 35 wiesen eine Wurzelfüllung auf (Abb.12). Alle Zähne hatten einen mäßigen Attachmentverlust bei Lockerungsgraden zwischen I und II. Der Zahn 32 wurde als nicht erhaltungsfähig eingestuft und initial extrahiert.

Zur Versorgung des Unterkiefers waren verschiedene Optionen denkbar:

Teleskopkronen auf den Zähnen 44, 43, 33, 35 und gegebenenfalls zusätzliche Implantate zur strategischen Pfeilervermehrung.

Erhalt der Restzähne und Implantate an 36, 32, 42, 45 und 46 für festsitzende Kronen-Brücken-Versorgung; dazu wäre zumindest in regio 32 bis 42 ein zweizeitiger Knochenaufbau erforderlich, da in diesem Bereich die Knochenbreite absolut insuffizient war.

Entfernung der Restzähne und Implantation in regio 36, 34, 33, 43, 44, 46 für eine festsitzende Brückenversorgung

Die Patientin hatte konkrete Vorstellungen zu dieser Entscheidungsfindung: Sie wünschte eine festsitzende Versorgung und lehnte jede Form von abnehmbarem Zahnersatz mit oder ohne Implantate ab. Des Weiteren wünschte sie eine möglichst schnelle Versorgung mit wenigen chirurgischen Eingriffen. Da die Patientin mit der Oberkieferversorgung sehr zufrieden war, war sie auch für ein umfangreicheres implantologisches Konzept offen, unter der Voraussetzung, dass sich ein möglichst schnelles und einzeitiges Verfahren realisieren ließ. Aufgrund dieser Parameter wurde gemeinsam mit der Patientin folgendes Vorgehen festgelegt: Extraktion aller Restzähne und Sofortimplantation von sechs Implantaten für eine Sofortbelastung mittels verschraubten Langzeitprovisoriums. Nach abgeschlossener Osseointegration sollte der definitive Zahnersatz bei der überweisenden Kollegin ausgeführt werden.

Material und Methode

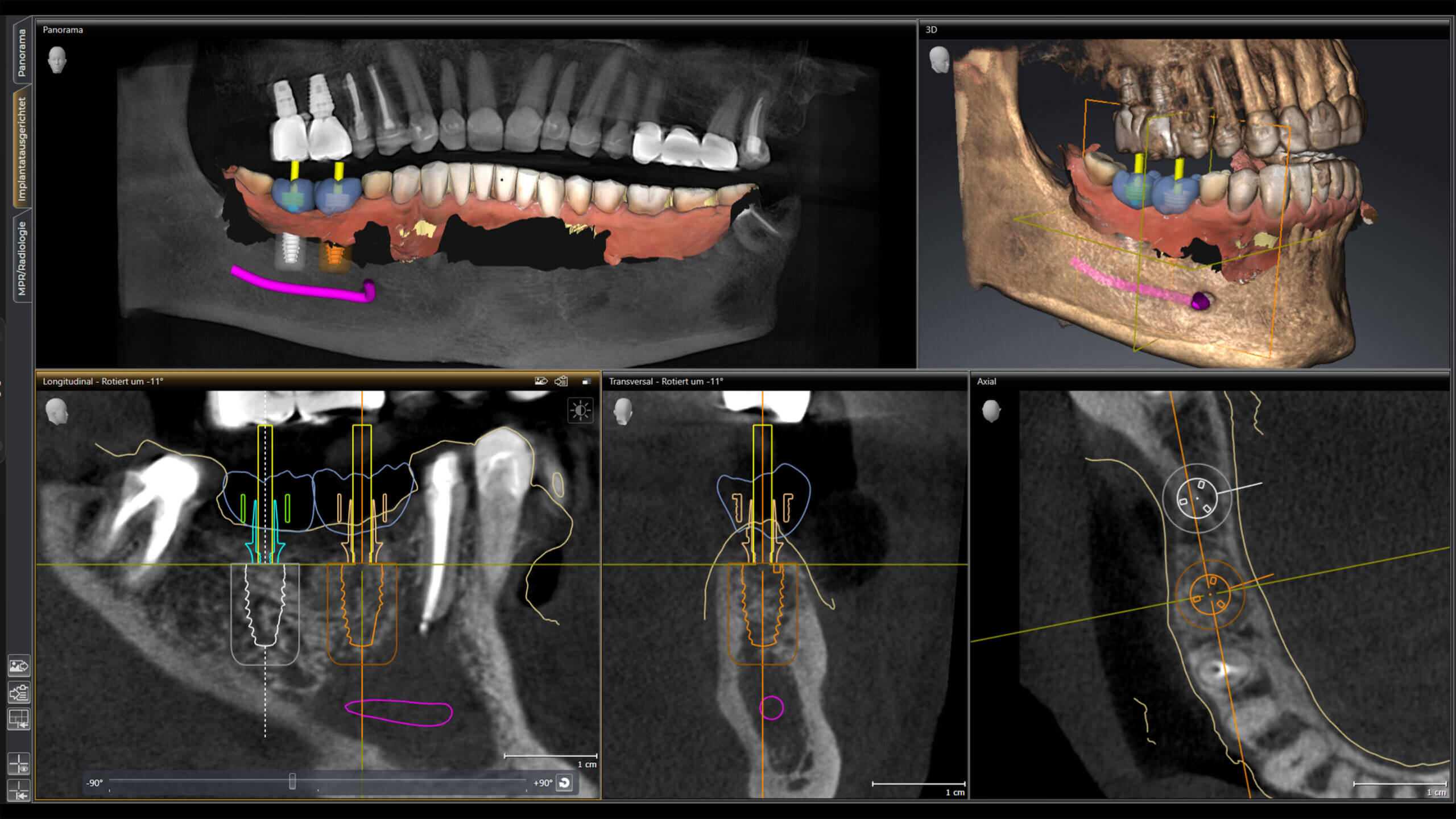

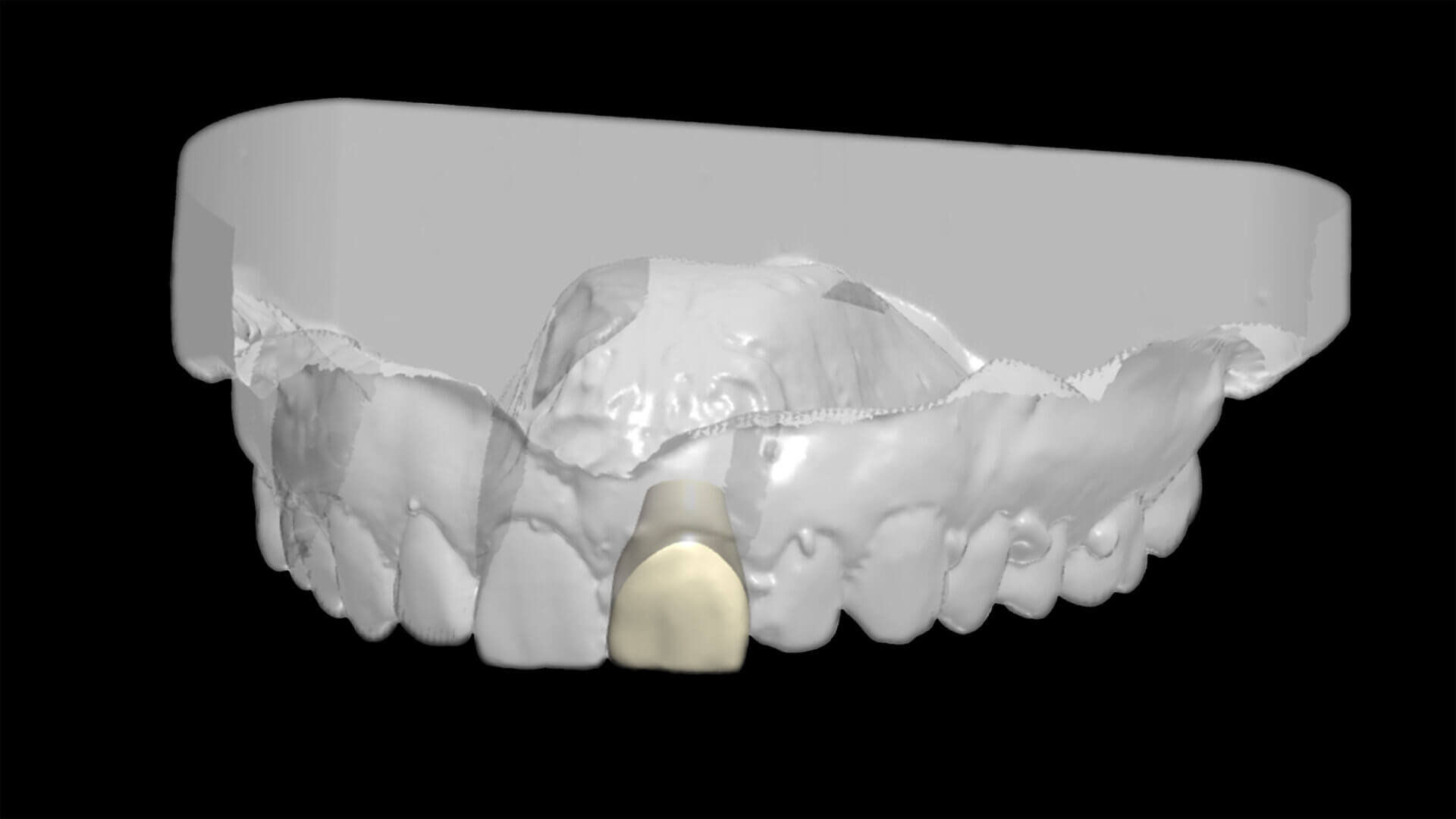

Zunächst wurde ein diagnostisches Set-up des Unterkiefers angefertigt und einprobiert, um Phonetik und Ästhetik der späteren Versorgung gemeinsam mit der Patientin überprüfen zu können. Um die geplante festsitzende Sofortversorgung umsetzen zu können, wurde mithilfe des Set-ups eine Röntgenschablone angefertigt und damit ein DVT durchgeführt (Abb.13). Die Röntgenschablone wurde anschließend optisch eingescannt und mithilfe der radioopaken Referenzmarker ein Matching mit dem DVT-Datensatz durchgeführt. Gemeinsam mit dem zahntechnischen Labor (Fräszentrum Süd, Penzberg) wurden in einer Computeraided Surgery-Planungssoftware (Organical Dental Implant, Organical CAD/CAM) die prospektiven Implantatpositionen und das dazu notwendige Schablonendesign festgelegt (Abb.14a und b). Die Implantatpositionen wurden mithilfe des Camlog Guide-Systems (Camlog) in eine im 3-D-Druck hergestellte Bohrschablone übertragen. Bei Camlog Guide handelt es sich um ein sogenanntes Full Guide-System; das heißt, alle notwendigen Bohrschritte inklusive der Implantatinsertion werden durch die Schablone geführt. Im vorliegenden Fall musste von dieser Systematik jedoch insofern abgewichen werden, als die speziellen Guide-Bohrer für das Camlog Progressive-Line-System zum Zeitpunkt der Versorgung noch nicht erhältlich waren. Es kamen daher bis zum vorletzten Bohrschritt die Guide-Bohrer des Camlog Screw-Line-Systems zum Einsatz. Danach wurde die Schablone entfernt, und der finale Aufbereitungsschritt sowie die Implantatauswahl und -insertion wurden manuell vorgenommen. Die Operation erfolgte in Lokalanästhesie mit oraler Sedierung. Zunächst wurden alle Restzähne schonend entfernt, anschließend erfolgten die krestale Schnittführung und die Darstellung des Alveolarknochens, um die knochengetragene Schablone sicher und überprüfbar positionieren zu können (Abb.15 und 16). Danach wurden alle Implantatbetten mithilfe der Schablone vorpräpariert (Abb.17) sowie die finale Aufbereitung und Insertion von sechs Progressive-Line-Implantaten (Camlog) manuell durchgeführt (Abb.18).

-

Weitere Beiträge zu diesem Thema

Ästhetisch, funktionell, full-guided

Moderne implantatprothetische Verfahren eröffnen neue Perspektiven für die Versorgung komplexer Fälle – selbst bei reduziertem Knochenangebot.Praxiserfahrungen mit Rapid DigitalGuide

Die digitale Transformation in der Zahnmedizin schreitet rasant voran. Besonders in der Implantologie eröffnen KI-basierte Lösungen wie der Sicat Rapid DigitalGuide neue Möglichkeiten für Effizienz, Präzision und Wirtschaftlichkeit.Sofortversorgung in der ästhetischen Zone – ein vorhersagbares Behandlungskonzept

Die lappenlose Sofortimplantation mit digitalem Workflow bietet bei dünnem Biotyp und ästhetischen Ansprüchen funktionale und ästhetische Vorteile. Präzise Planung und Gewebeaugmentation sind dabei entscheidend.