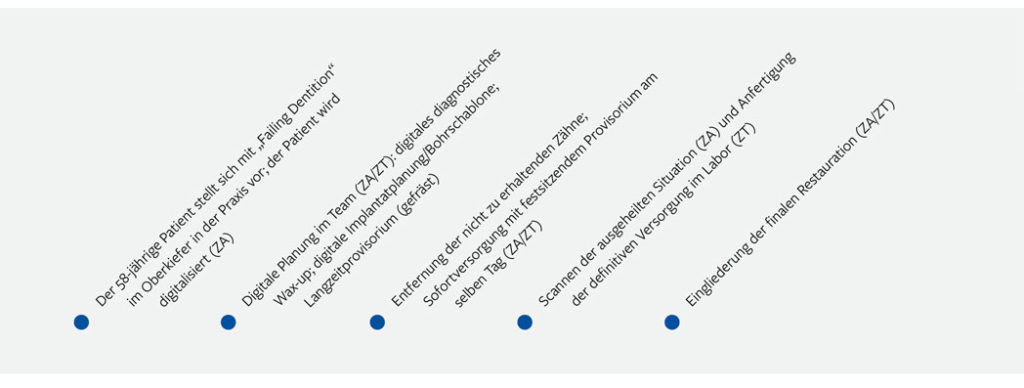

Die Autoren zeigen in einer Falldokumentation, wie das behandelnde Team von der Nutzung des digitalen Workflows von Anfang an profitieren kann. Vom Erstkontakt mit dem Patienten über die Planung bis zur fertigen Versorgung bietet die Digitalisierung zahlreiche Möglichkeiten, um ein vorhersagbares ästhetisches Behandlungsergebnis zu erzielen. Der Fokus liegt dabei auf den digitalen Tools beim Patientengespräch, dem digitalen Teamwork, der digitalen Planung der Implantate bei der Sofortimplantation inklusive CAD/CAM-gefertigtem Provisorium, der Sofortimplantation und dem Weichgewebsaufbau sowie dem Veredeln der gelieferten Komponenten.

Fragen an das Behandlungsteam

Welche analogen Arbeitsschritte wurden in den digitalen Workflow integriert?

Ztm.?Bastian Wagner: Die Digitalisierung ist ein effizientes Werkzeug, das wir im Behandlungsteam nutzen. Genauso wichtig ist es aber auch, dass wir unsere analogen Arbeitsschritte beherrschen nur dann können wir beides perfekt in Einklang bringen. Das bedeutet: Wir benötigen die Fähigkeit zur Analyse sowie Know-how für die Umsetzung von Funktion und voraussagbaren ästhetischen Ergebnissen. Analoge Erfahung wie profunde Kenntnisse der Morphologie und deren individueller Umsetzung, der Schichttechniken sowie funktionelles Verständnis, sind essenziell. Wenn wir diese Kompetenz mit den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung verbinden, ergeben sich im digitalen Workflow weniger Fehler und bessere Ergebnisse.

Stichwort Teamwork: Welcher Aspekt ist für den Behandler dabei besonders wichtig?

Dr.?Paul Schuh: Teamwork gelingt in einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Nur durch eine offene und ehrliche Kommunikation auf hoher fachlicher Ebene können Spitzenleistungen erzielt werden. Es gibt immer etwas zu verbessern und dabei kommen die besten und kreativsten Ideen nicht immer vom Behandler.

Ausgangssituation

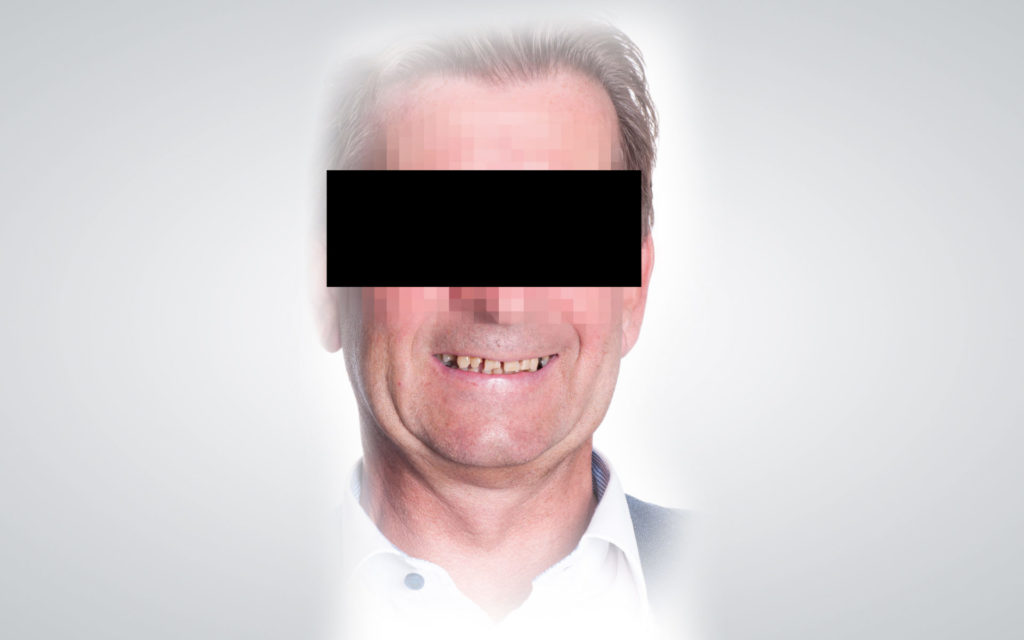

Der 58-jährige Patient wurde in der Praxis vorstellig. Seine Zähne befanden sich in einem desolaten Zustand (Abb.1 bis 4). Da der Patient beruflich sehr eingespannt ist, war die Behandlung in jeder Hinsicht für das Team eine Herausforderung; zudem musste auf eine gute Reinigungsfa?higkeit der Restauration geachtet werden. Das Röntgenbild belegte den starken Knochenabbau und zeigte den Handlungsbedarf im Unterkiefer (Abb.5). Der Patient kam mit dem Wunsch, eine Verbesserung erreichen zu wollen, daher galt es zunächst zu eruieren und definieren, was ihm dabei wichtig ist. Bei derart komplexen Fällen ist die Kommunikation im Behandlungsteam zwischen Zahnarzt (Chirurg/Prothetiker) und Zahntechniker immens wichtig, um Fehler oder Missverständnisse bei der Planung zu vermeiden.

Digitale Tools

In der Kommunikation mit dem Patienten ist die App Smilecloud ein hilfreiches Tool, um den Patienten ein mögliches Behandlungsergebnis vor Augen zu führen. Dazu werden Fotos des Patienten hochgeladen und Vorschläge generiert, die zum Lippenverlauf und zur Gesichtsform des Patienten passen. Das Visualisieren dient dazu, dem Patienten die umsetzbaren Möglichkeiten zu zeigen, denn oftmals kommen Patienten mit speziellen Vorstellungen, etwa mit dem Bild eines Prominenten, in die Praxis. Diese Vorstellungen gilt es dann mit der individuellen klinischen Situation des Patienten abzugleichen.

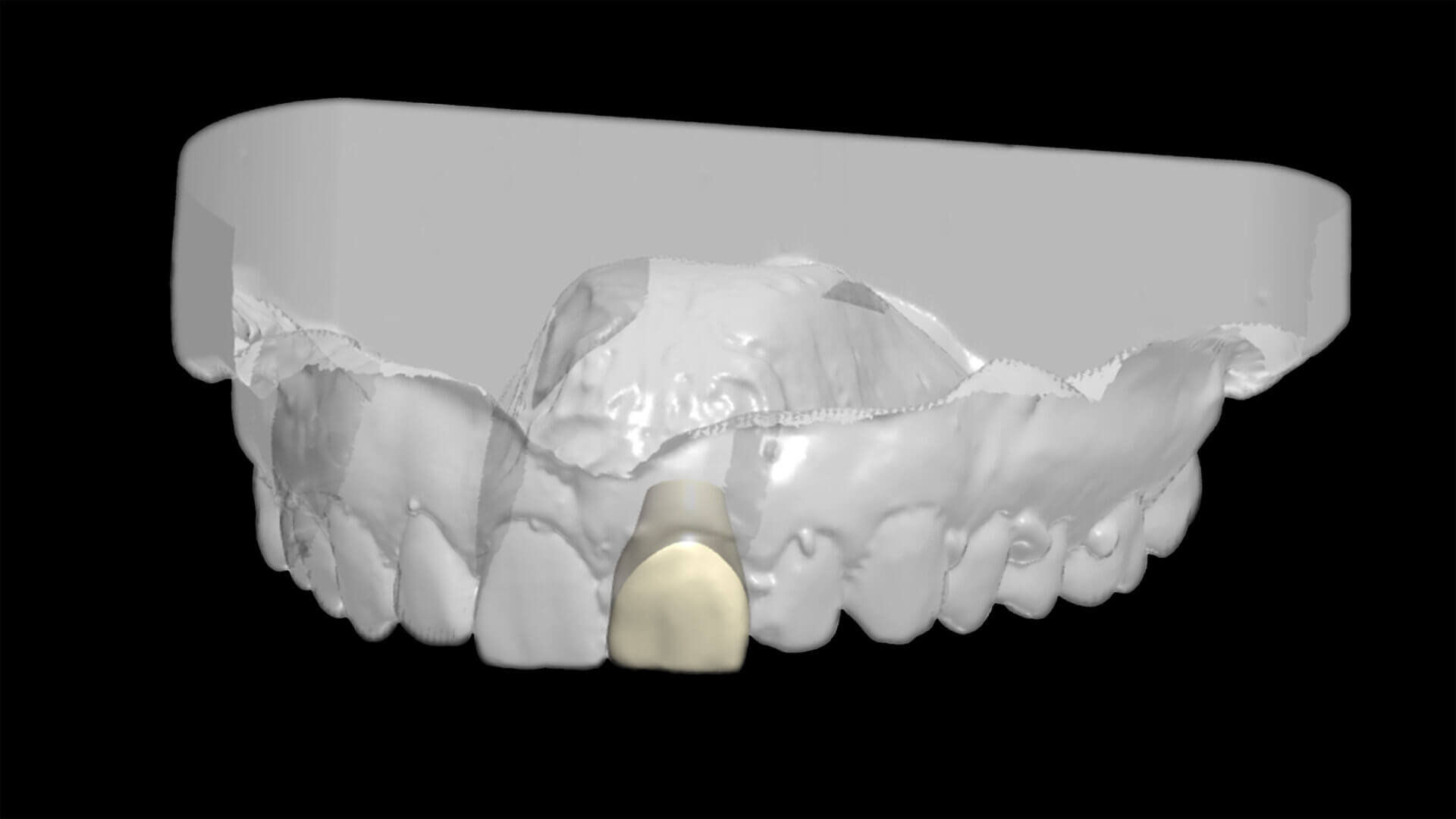

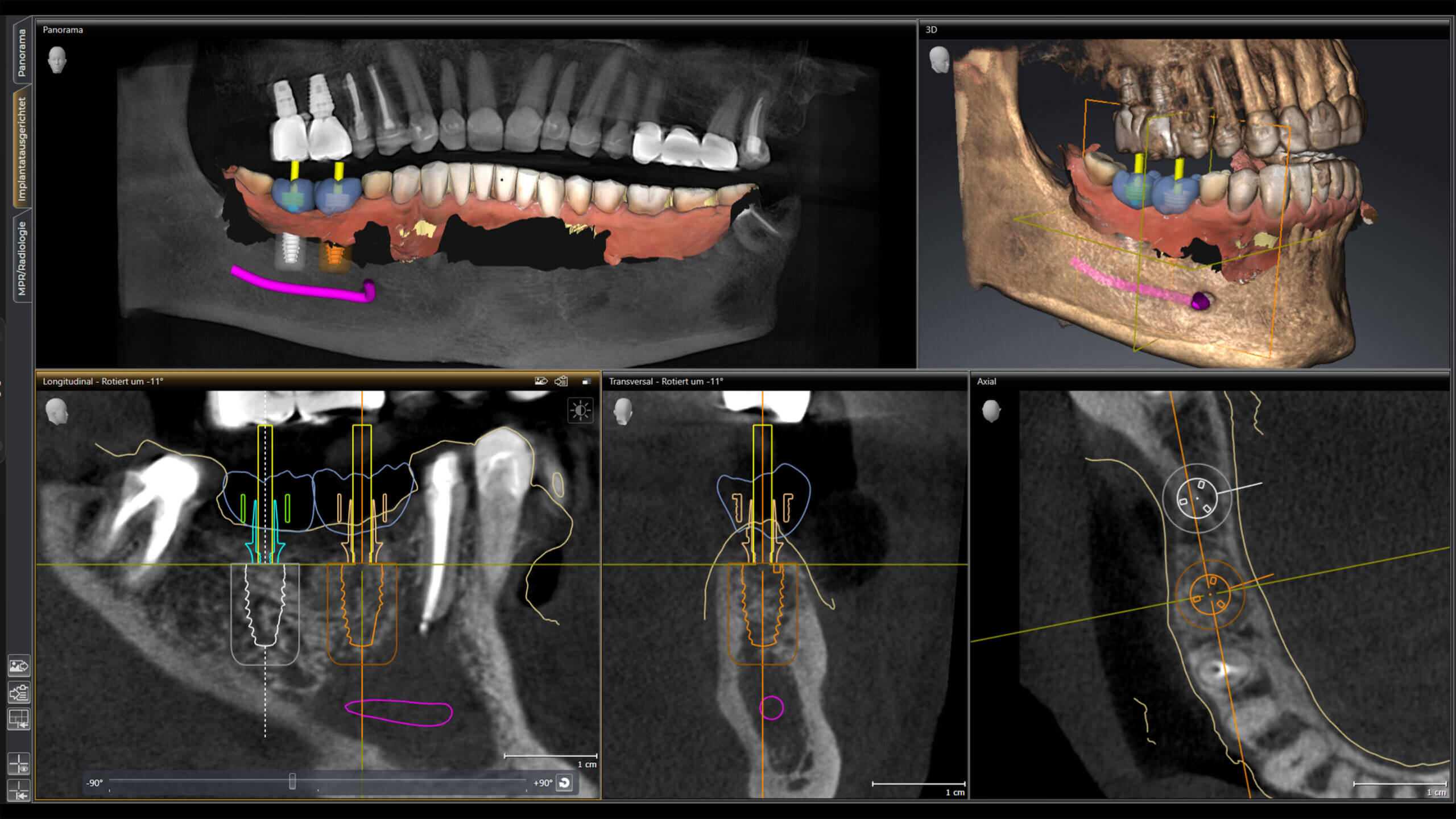

Im vorliegenden Fall wurden dem Patienten drei Varianten präsentiert. Der Gingivarückgang aufgrund der Parodontitis war bereits sehr weit fortgeschritten, jedoch für die Ästhetik wenig relevant, da die Lachlinie niedrig war und keine hohe Lippendynamik bestand (Abb.6 und 7). Diese Daten können als STL-Datensatz zu Dedicam (Camlog) zur weiteren smop-Planung (smop, swissmeda) übermittelt werden. smop erlaubt die 3-D-Implantat-Planung zur schablonengeführten Implantation (Abb.8). Wie beim Backward Planning üblich, wird rückwärts geplant, also von der angestrebten prothetischen Restauration zur optimalen Platzierung der Implantate. Die digitale Planung basiert auf den DVT-Daten und der Ist-Situation des Patienten (Abb.9 bis 11). Die Zahnfarbe lässt sich mit dem eLAB-System von Sascha Hein anhand eines digitalen Fotos sehr präzise ermitteln. Das auf Basis dieser Daten geplante Provisorium wurde bei Dedicam geordert (Abb.12 bis 14), ebenso wie die smop-Schablone für die geführte Implantation.

Bei dem gefrästen Provisorium wurde die Zahnstellung im Labor herausgearbeitet, die Zähne wurden separiert und ein konvexer Pontic gestaltet. Wichtig ist es, den Pontic so auszuformen, als würde der Zahn aus dem Zahnfach wachsen. Als nächstes wurden die Zahnhälse zurückgeschliffen und mit Malfarbe veredelt. Zudem wurde die Schneide reduziert und mit Opalmasse ergänzt, um eine natürliche Transparenz im Schneidebereich zu erzeugen. Um das Wachstum der Gingiva anzuregen, wurde am Hals eine Kante angelegt.

Fully guided: Sofortimplantation mit Bohrschablone

Entsprechend der Planung mit smop wurde eine Schablone für sechs Sofortimplantate im Oberkiefer erstellt; die Schablone lag dabei auf den noch verbliebenen Zähnen auf (Abb.15 bis 17). Die reduzierte Gestaltung der Schablone gewährte einen guten Blick auf alle relevanten Bereiche während des chirurgischen Eingriffs. Die Sofortimplantate wurden gesetzt und die restlichen Zähne entfernt (Abb.18 bis 23).

Bei 14 wurde ein Lappen gebildet, bei den restlichen Implantaten wurde flapless gearbeitet. Im Bereich der extrahierten Zähne wurde das Knochenersatzmaterial MP3 (American Dental Systems) verwendet (Abb.24 und 25). Zusätzlich wurde in der Frontregion das Bindegewebsersatzmaterial NovoMatrix (Camlog) verwendet, um eine starke Resorption zu kompensieren (Abb.26). Wichtig: Die geführte Implantation ist nicht für den Anfänger geeignet und ersetzt keine mangelnde Erfahrung; sie ist lediglich ein Hilfstool, um präziser arbeiten zu können.

Weitere Beiträge zu diesem Thema

Ästhetisch, funktionell, full-guided

Praxiserfahrungen mit Rapid DigitalGuide