Traditionelle implantologische Workflows bedingen bei einfachen Standardindikationen in der funktionellen Zone häufig eine termin- und zeitintensive Vorgehensweise. Dies führt nicht selten zu einer Minimierung der Behandlungseffizienz in puncto Zeitaufwand für Planung, Kommunikation mit Patient und Zahntechniker, Materialkosten und Anzahl der Behandlungstermine und damit der effektiven Stuhlzeit am Patienten.

Neue digitalgestützte Behandlungskonzepte ermöglichen vielfach eine deutliche Vereinfachung der Arbeitsabläufe und resultieren in einer hohen Behandlungseffizienz. Konzepte, die dabei zusätzlich auf einen häufigen Wechsel der implantologischen Sekundärteile verzichten, haben sich dem traditionellen Protokoll als biologisch überlegen erwiesen [1-4].

Fragen an den Autor:

Aus welchen Arbeitsprozessen setzt sich der vollintegrierte digitale Chairside-Workflow zusammen?

Dr. Frederic Hermann: Ziel des rein digitalen Workflows ist es, ein möglichst komplettes virtuelles Diagnose- und Therapiemodell unseres Patienten zu schaffen. Hierbei werden unterschiedliche Datensätze zu einem Modell zusammengeführt und ermöglichen uns eine nahezu komplette Übersicht über die patienteneigene anatomische und funktionell-ästhetische Situation. Dieses digitale Patientenmodell kann dann zur Therapiesimulation im Vorfeld und zur weiteren Therapieumsetzung herangezogen werden. So kann vielfach eine exaktere Planung, auch hinsichtlich Materialkosten und einer wissenschaftlich evidenzbasierten Therapie, erfolgen.

Dies klingt alles sehr aufwendig und kostenintensiv. Welche Vorteile bieten sich dem Behandler mit den neuen digitalen Arbeitsabläufen in der Implantologie?

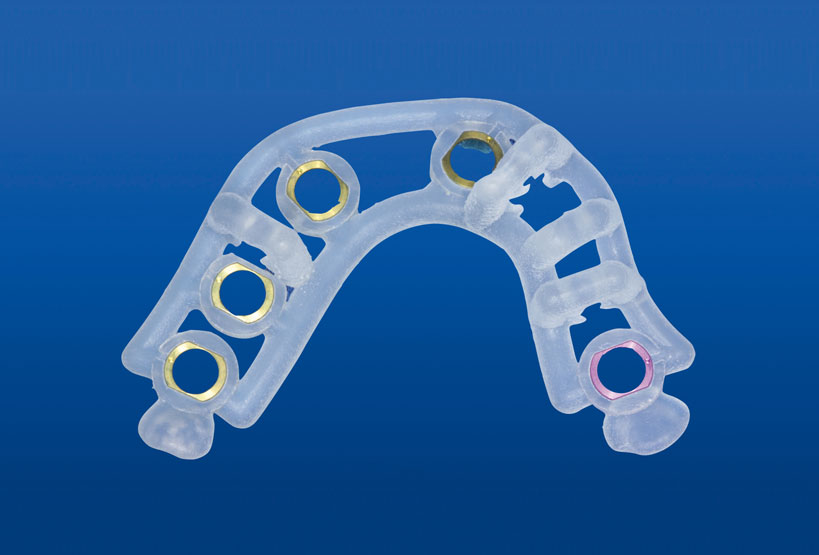

Selbstverständlich bedingen die digitalen Arbeitsprozesse eine nicht zu unterschätzende Anfangsinvestition in die Infrastruktur und Ausbildung. Sind diese einmal integriert, ergeben sich für die Praxis vereinfachende und kostensparende Optionen im implantologischen Arbeitsablauf: zeitsparende, prothetisch orientierte 3D-Planung durch Datenfusion in der Praxis , 3D-Planungsvisualisierung und Aufklärung des Patienten, kostengünstige Chairside-Fertigung von Bohrschablonen, Option des intraoperativen puderfreien Scannens, Chairside-Fertigung von implantatgetragenen Suprastrukturen, und letztendlich sind sogar neue digitale Behandlungskonzepte und -abläufe möglich.

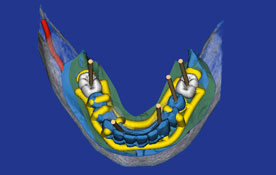

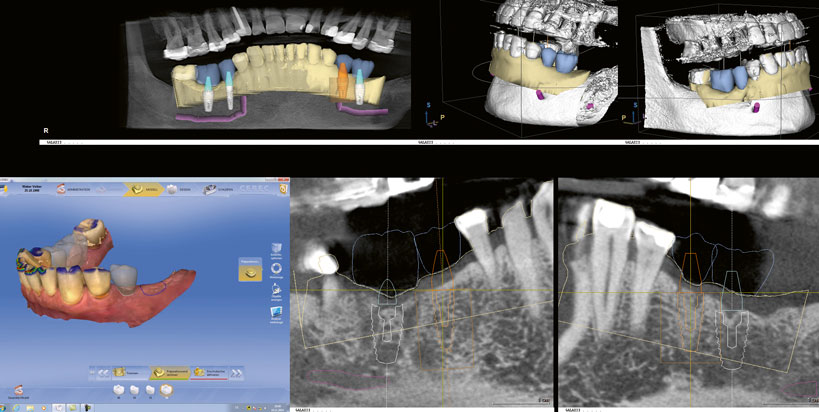

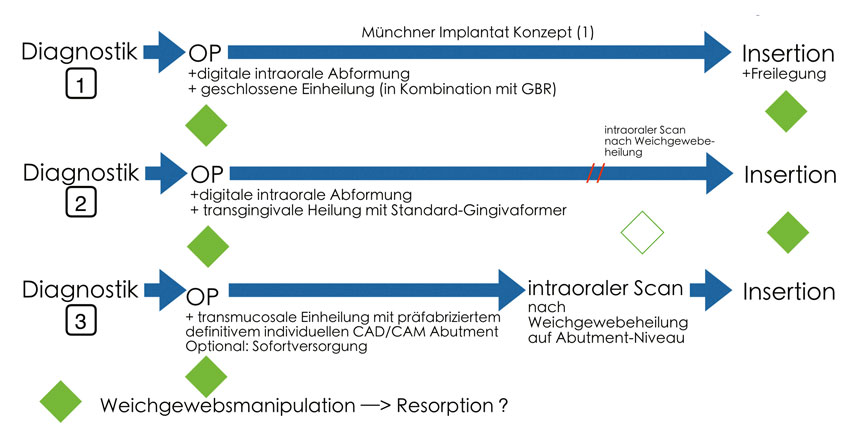

Der digitale implantologische Workflow in der zahnärztlichen Praxis ermöglicht es uns schon heute, neue vereinfachende Wege in der implantatprothetischen Rehabilitation zu beschreiten. Vereinfachung bedeutet in diesem Kontext eine Erhöhung der Behandlungseffizienz im implantologischen Workflow durch optimierte Planungs- und Visualisierungsprozesse (Abb.1 und 2) und hat für Patient und Behandler eine vergleichbare Bedeutung. Aus Sicht des Patienten stehen dabei die Therapiesicherheit, die Ergebnisqualität, die Reduktion der Behandlungszeit und -kosten sowie ein geringeres chirurgisches Trauma im Vordergrund. Insbesondere die zuletzt genannten Aspekte sind aus Sicht des Behandlers häufig von Bedeutung. Die Integration digitaler Techniken und Arbeitsabläufe sollte eine messbar einfachere, schnellere, sicherere und kosteneffektivere Option zur Implantatplanung und Therapieumsetzung ermöglichen (Abb.3). In der Praxis unterscheiden wir dabei verschiedene digitalisierte Behandlungsabläufe:

- ?Analog intern mit weiterer Verarbeitung digital extern im zahntechnischen Labor

- Digital intern mit weiterer Verarbeitung digital extern im zahntechnischen Labor

- Vollintegrierter digitaler Chairside-Workflow in der Praxis

Da jeder dieser Behandlungsabläufe seine Berechtigung bei den unterschiedlichen Fallindikationen hat, ist der Prozentsatz der Digitalisierung an der Gesamtbehandlung häufig sehr unterschiedlich. Die Mehrheit der zahnärztlichen Praxen arbeitet nach wie vor analog nach Konzept 1 mit Transfer der konventionellen Abformung in das zahntechnische Labor und anschließender Digitalisierung.

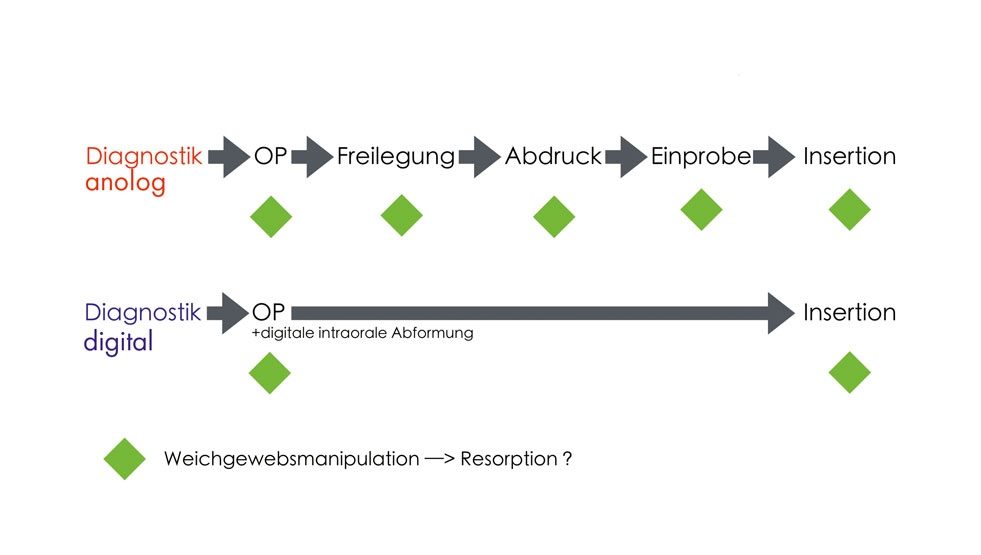

Dieses traditionelle Konzept bedingt in vielen implantologischen Standardindikationen im Seitenzahnbereich eine zeit- und terminintensive Vorgehensweise. Abbildung 4 verdeutlicht dies im direkten Vergleich zwischen analogem und digitalem Arbeitsablauf.

Die verschiedenen Behandlungsabläufe im digitalen implantologischen Workflow

Neue digitale Behandlungsoptionen ermöglichen verschiedene klinische Konzepte und Vorgehensweisen (Abb.5), die in der Regel zu einer Reduktion der Anzahl von Behandlungsterminen führen. Dies ermöglicht eine höhere Effektivität durch Zeiteinsparung am Patientenstuhl und im zahntechnischen Labor. Joda et al. konnten dies 2016 [16] in einer randomisiert-kontrollierten Studie (RCT) nachweisen.

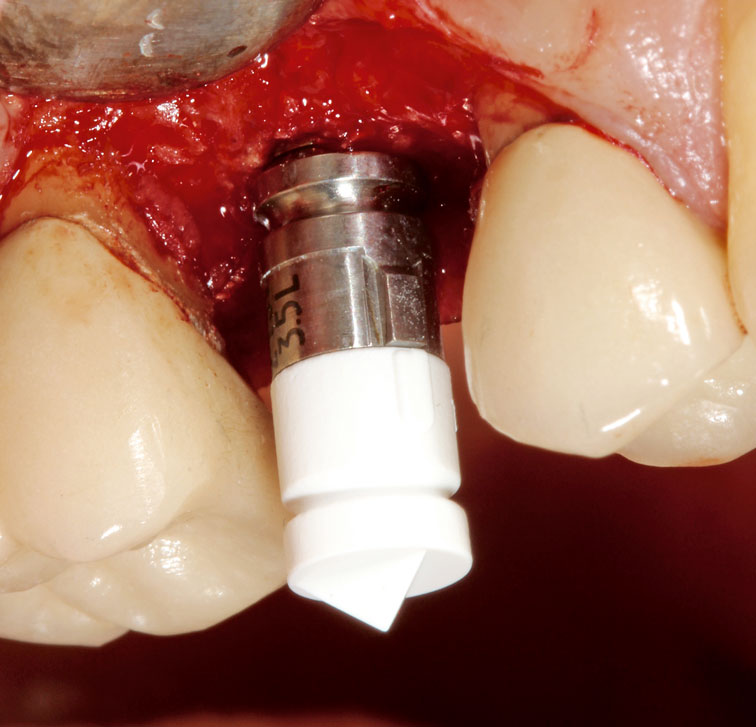

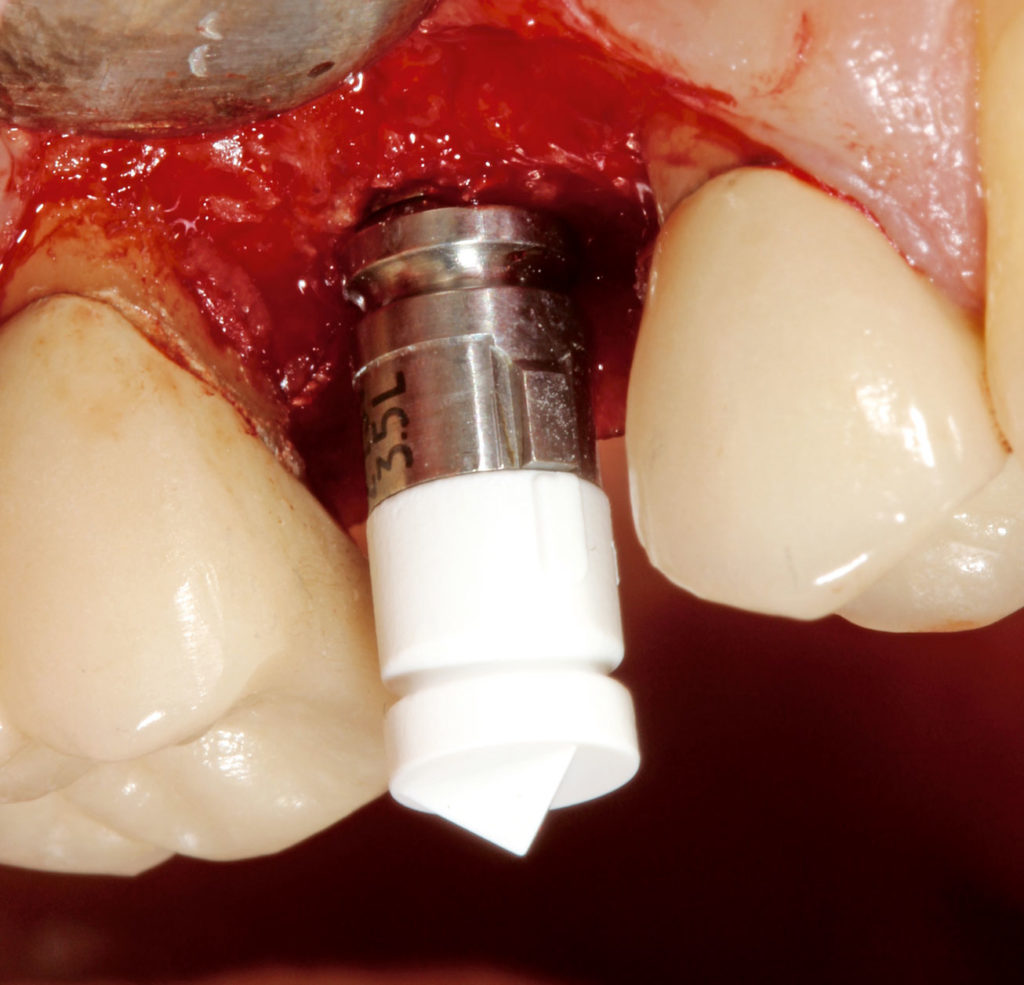

Konzept 1 Das Münchner Implantat Konzept [4] beschreibt eine maximale Verkürzung der Behandlungstermine durch einen direkten intraoperativen Scan des inserierten Implantats (Abb.6 und 7). Nach einer geschlossenen Einheilphase wird dann die definitive prothetische Rekonstruktion direkt bei der Freilegungsoperation eingegliedert. Vorteile: Reduktion der Behandlungszeit; das Weichgewebe heilt direkt am definitiven Zahnersatz im Frontzahnbereich in der Regel an einem definitiven individuellem CAD/CAM-Abutment in Kombination mit einem Langzeittherapeutikum. So kann die Präparationsgrenze nach der Weichgewebsheilung direkt im Mund angepasst werden. Im Seitenzahnbereich kann häufig bei prothetisch korrekter Platzierung eine okklusal verschraubte Implantatkrone hergestellt werden.

Konzept 2 Das Standard-Konzept beschreibt den direkten intraoperativen Scan des inserierten Implantats und die transgingivale Einheilung mit einem Gingivaformer. Nach Einheilung des Implantats kann dann direkt die definitive prothetische Rekonstruktion eingesetzt werden.

Vorteil: Reduktion der Behandlungszeit; Option des späteren zusätzlichen intraoralen Scans der abgeheilten Weichgewebssituation und der perfekten Adaptation der prothetischen Versorgung (durch Einfügen des Weichgewebsscans in die bereits vorhandenen Scandaten).

Konzept 3 Das digitale One-Abutment- One-Time-Konzept beschreibt einen zukunftsweisenden, effizienten und biologischen Ablauf bei implantologischen Standardindikationen. Im Anschluss an die Implantatinsertion erfolgt die Eingliederung eines auf digitaler Datenbasis hergestellten definitiven, individuellen CAD/CAM-Abutments. Es kann nun eine Sofortversorgung/-belastung chairside durchgeführt werden oder nach erfolgter transgingivaler Einheilung (Weichgewebsheilung) auf Abutmentniveau gescannt werden. Vorteile: Reduktion der Behandlungszeit, die Weichgewebsheilung findet direkt am definitiven Abutment statt; ideal für chirurgische Überweisungskonzepte: Der Prothetiker kann auf Abutmentlevel entweder digital oder konventionell weiterarbeiten. Eine zusätzliche Implantatabformung, die Kommunikation über den Implantattyp und die -dimension sowie die weiteren Materialien für die Abformung entfallen. Der gesamte Arbeitsprozess wird vereinfacht.

Aber auch aus strukturbiologischer Sicht erscheinen diese Konzepte sehr interessant. Durch das Vermeiden eines häufigen Wechsels der Sekundärteile, wie Sulkusformer, Abformpfosten und provisorisches Abutment, kann das epitheliale Tiefenwachstum minimiert werden [1-3] und die Heilung des Gewebes im Idealfall [4] direkt an der definitiven Abutmentoberfläche stattfinden.

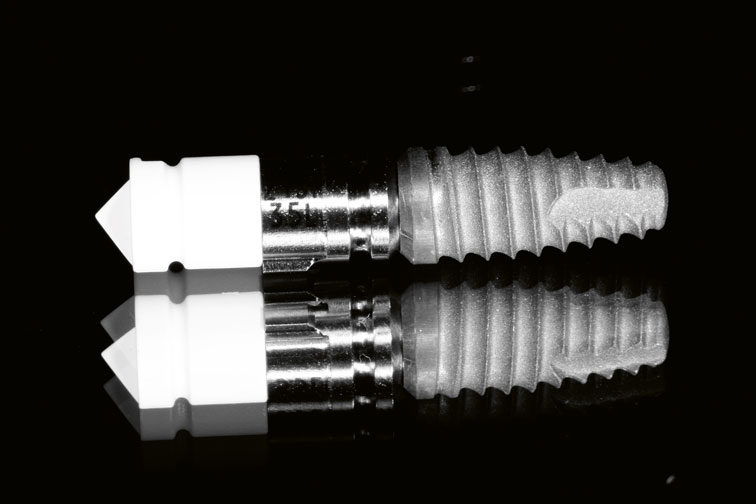

Materialien in der transmukosalen Durchtrittszone

Titan und Zirkonoxid zeigen eine ähnlich positive Weichgewebsheilung. Bei Au/Pt-Legierungen und Aufbrennkeramiken im subgingivalen Bereich kommt es hingegen zu einer Neueinstellung der biologischen Breite im Sinne einer apikalen Verschiebung der Epithelgrenze in Kombination mit einer Erhöhung der Entzündungsparameter?[5]. Dies kann einen weiteren knochenresorptiven Prozess am Implantathals begünstigen (Bone Remodelling). Aber auch im Hinblick auf Funktion und Ästhetik stellen sogenannte Hybridabutments (Titan-Klebebasis und individuelles Zirkonoxid/Lithiumdisilikat-Profil) nach aktuellem wissenschaftlichem Kenntnisstand eine ideale Versorgungsoption dar. So konnten Stimmelmayr et al. 2012 [6] in ihren Untersuchungen nachweisen, dass einerseits die mechanische Stabilität von monolithischen Zirkonoxid-Abutments nicht ausreichend ist (Frakturgefahr) und andererseits das Zirkonoxid in der Innenverbindung von Titanimplantaten zu einem punktuellen Verschleiß führt. Zirkonoxid-Abutments auf einer Titan-Klebebasis hingegen verfügen über die mechanische Stabilität einer Titan-zu-Titan-Verbindung [7] und gleichzeitig über eine ideale Weichgewebsadaptation und Ästhetik im transmukosalen Durchtrittsbereich [8]. Das Oberflächenverhalten von Lithiumdisilikat-Keramiken (Abb.8) in der transmukosalen Durchtrittszone konnte in einer In-vitro-Studie von Brunot-Gohin et al.?[9] untersucht werden. Die Arbeitsgruppe wies auf einen positiven Effekt von polierten im Vergleich zu glasierten Oberflächen in Bezug auf eine bessere Zelladhäsion und Zellproliferation hin. Weitere Studien zum Verhalten dieser Keramiken im periimplantären Bereich sollten in den nächsten Jahren angestrebt werden.

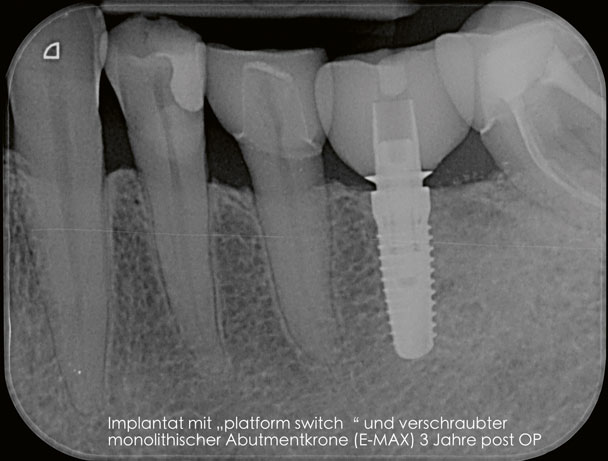

Die chairside in einer Sitzung hergestellten monolithischen Lithiumdisilikat-Restaurationen integrieren sich langfristig auch unter ästhetischen Aspekten akzeptabel in das orale Umfeld, wie Abbildung?9 verdeutlicht. Die klinische und radiologische Stabilität drei Jahre nach Eingliederung der okklusal verschraubten Abutmentkrone in regio 36 ist in den Abbildungen?9 und 10 ersichtlich. Hierbei spielt unter anderem die hohe Präzision der industriellen Vorfertigung der Schnittstelle von Titanbasis zur Keramik im Chairside-CAM-Prozess eine bedeutende Rolle (Abb.11). Zudem wird durch die Schnittstelle eine hohe Effizienz im Bereich der Chairside-Fertigung erzielt, gerade bei monolithischen okklusal verschraubten Abutmentkronen (Abb.12).

Step by Step durch den klinischen Fall

Konzept 1 Das Münchner Implantat Konzept

Der vorliegende Behandlungsfall beschreibt den Ablauf eines effizienten implantologischen Workflows im Seitenzahnbereich in nur zwei Behandlungsterminen nach erfolgter Planung (Abb.13). In Anlehnung an das von Beuer et al. [4] beschriebene Münchner Implantat Konzept erfolgte vier Monate nach Extraktion des Zahns 15 (Diagnose: endodontische Komplikation mit rezidivierender Fistelbildung) die primärstabile Insertion eines Implantats (3,8 x 10,5?mm Bio Horizons Tapered Internal LaserLok). Die Implantatposition wurde intraoperativ digital und puderfrei mit der Cerec AC Omnicam und mithilfe eines Scanpfostens und eines Scanbodys präzise erfasst [10,11,12] (Abb.14 und?15). Während der geschlossenen Einheilphase des Implantats kann die CAD/CAM-Fertigung der Implantatkrone mit dem Cerec-System erfolgen (Abb.16). Drei Monate später erfolgte die minimalinvasive Freilegung des Implantats mit einem bukkalen, halbmondförmigen Rolllappen (Abb.17) und die Insertion der monolithischen, okklusal verschraubten Abutmentkrone (Abb.18,?19a und b). Dies vermeidet die Gefahr von verbleibenden Zementresten nach der Eingliederung und erhält eine prothetische Flexibilität für die Zukunft [13]. Die radiologische Kontrollaufnahme ein Jahr nach Eingliederung der Implantatkrone ist in Abbildung 20 ersichtlich. Neben der stark reduzierten Behandlungszeit und der Ersparnis zahlreicher Implantatkomponenten wie Gingivaformer, Abformpfosten und provisorischem Abutment, besticht dieses Konzept in Anlehnung an das One-Abutment-One-Time-Konzept auch durch einen biologischen Vorteil. Das periimplantäre Weichgewebe kann an das definitive Abutmentmaterial in der transmukosalen Durchtrittszone anwachsen und wird anschließend nicht mehr zerstört. Dies kann in Anlehnung an zahlreiche Studien die apikale Migration des Epithels durch multiples Austauschen der implantologischen Sekundärteile reduzieren und ermöglicht somit in vielen Fällen ein stabiles Knochenniveau am Implantathals [1-4].

-

Weitere Beiträge zu diesem Thema

Intelligenter Anamneselotse für die zahnmedizinische Praxis

Ara.onl revolutioniert die Anamneseerhebung: Eine digitale, wissenschaftlich fundierte Lösung zur Risikoklassifikation unterstützt Zahnärzte bei der sicheren, effizienten und patientenorientierten Betreuung – ab Mai 2025 verfügbar.Von der Chairside-Fertigung zur echten Single-Visit-Dentistry

Die Digitalisierung verändert nahezu alle Bereiche der Zahnmedizin und scheint sich teilweise durch immer intelligentere Technologien, smarte Algorithmen und vernetzte Plattformen selbst zu überholen. Dabei geht es längst nicht mehr nur um die Substitution klassischer Verfahren. Vielmehr werden ganze Prozessketten teilweise vollständig automatisiert. Prominentes Beispiel ist die Single-Visit-Dentistry. Wie mit einem intelligenten Workflow die Ansprüche an die Chairside-Fertigung neu definiert werden, beschreibt der Autor in diesem Artikel. Digitalisierung ist in der Zahnmedizin ein kontinuierlicher Prozess. Mit zunehmender Etablierung moderner Intraoralscanner eröffnen sich für Zahnärzte neue Möglichkeiten, Scandaten selbst zu verarbeiten. Früher eher etwas für Digital-Enthusiasten, machen intuitive Lösungen die Chairside-ProduktionTÜV: Röntgengeräte sorgfältig überwachen

Jedes fünfte dentalmedizinische Röntgengerät hat einen oder mehrere Mängel. Das ist ein Ergebnis des TÜV-Röntgenreports 2024, für den Sachverständige deutschlandweit 7.889 dentalmedizinische Röntgengeräte geprüft haben.