In diesem Beitrag zeigen die Autoren, wie wichtig die Kenntnis der Materialeigenschaften und des dafür infrage kommenden Einsatzspektrums für den Erfolg einer Restauration ist. Denn alles bedingt sich etwa die Präparationsform und das Design der Versorgung sowie die Polymerisation des Restaurationskomposits oder Klebers. Letztlich kann mit dem richtigen Versorgungskonzept somit nicht nur die Langfristigkeit der Versorgung, sondern auch der Erhalt des Zahns sichergestellt werden. Ein Ansatz, der nachhaltig und im Sinne einer die Biologie achtenden Medizin erstrebenswert ist.

Spricht man von minimalinvasiver Zahnmedizin oder Minimally Invasive Dentistry (MID) ist damit die minimale Beschädigung biologischer Gewebe mit Instrumenten gemeint. Das beste Material für Kauflächen aus ästhetischer und funktioneller Sicht ist zweifellos der natürliche Zahnschmelz (Enamel).

Wird natürlicher Zahnschmelz abgetragen, führt dies dazu, dass die Stabilität und Widerstandsfähigkeit des Zahns reduziert und somit seine Lebensdauer verkürzt wird. Daher ist die abtragende Bearbeitung des Zahnschmelzes, wenn auch nur minimal, als irreversible invasive Behandlung zu betrachten. Bei MID handelt es sich um ein konservatives zahnärztliches Restaurationskonzept, das respektvoll mit biologischen Ressourcen beziehungsweise Geweben umgeht. Es umfasst folgende Schritte:

Kariesrisikobewertung und Früherkennung

Remineralisierung der Zahnsubstanz

Erhaltung der Zahnsubstanz durch minimale Eingriffe

Ersatz der verloren gegangenen Strukturen mittels Restaurationen

Die Einführung der Adhäsivtechnik und die Entwicklung verbesserter Komposite für die direkte Füllungstherapie haben dazu geführt, dass das Interesse an der minimalinvasiven Zahnmedizin zugenommen hat. Die Datenlage für die Überlebensraten von Restaurationen zeigt deutlich, dass es sich bei der Wiederherstellung der Zähne um eine vorübergehende palliative Maßnahme handelt, die zum Scheitern verurteilt ist, wenn die Ursache, die zu der Erkrankung geführt hat, nicht richtig behandelt wird.

Das MID-Konzept kombiniert Prävention, chirurgische Eingriffe und deckt mit neu entwickelten oder verbesserten Restaurationsmaterialien auch den funktionellen Aspekt ab. Insbesondere Veneers, Inlays und Onlays sind in der minimalinvasiven Zahnmedizin zu Versorgungsformen geworden, mit denen sich die Restzahnsubstanz gut stabilisieren lässt und weiteren Belastungen standhält. Mithilfe von Inlays lassen sich kariöse Läsionen in den Kauflächen verschließen und mittels Onlays können ein oder mehrere Höcker und sogar Kauflächen vollständig wiederhergestellt werden. Bei der Versorgung von Inlay- und Onlay-Kavitäten im Seitenzahnbereich sind Komposite und Dentalkeramiken die am häufigsten verwendeten Materialien.

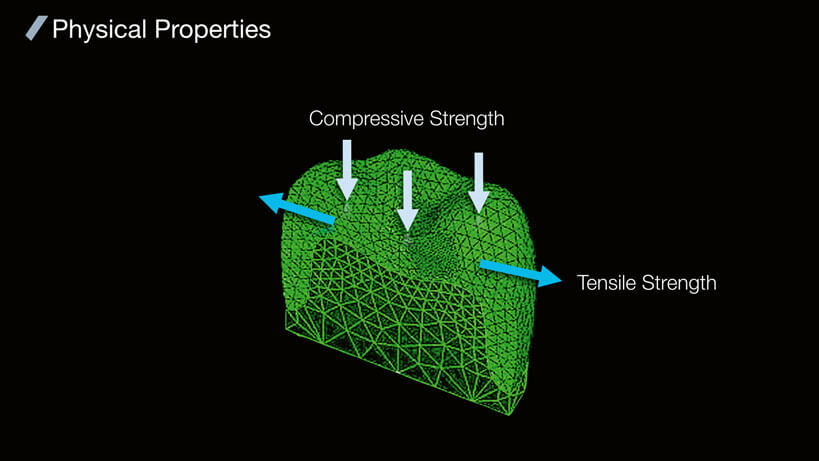

Aus biologischer Sicht ist es wichtig, Restaurationsmaterialien zu verwenden, die ähnliche oder identische mechanische und physikalische Eigenschaften aufweisen, wie das natürliche Hartgewebe, also der Schmelz und das Dentin. Das Wissen um die mechanischen Eigenschaften der Zähne spielt eine wichtige Rolle, um Prognosen über das mechanische Verhalten der restaurierten/versorgten Zähne treffen zu können. Zudem hilft es den Zahnärzten dabei, die Spannungsverteilung unter verschiedenen Belastungszuständen zu verstehen (Abb.1).

Jeder Zahnersatz muss enormen Kaukräften standhalten. Diese induzierten Kräfte belasten das Material und zwingen es, dem Verbiegen, punktuellem Druck, Scherkräften und sogar Verformungen standzuhalten. Es ist offensichtlich, dass neben der anatomischen Form einer Restauration die physikalischen Eigenschaften des Materials für die Langlebigkeit einer Restauration sehr wichtig sind.

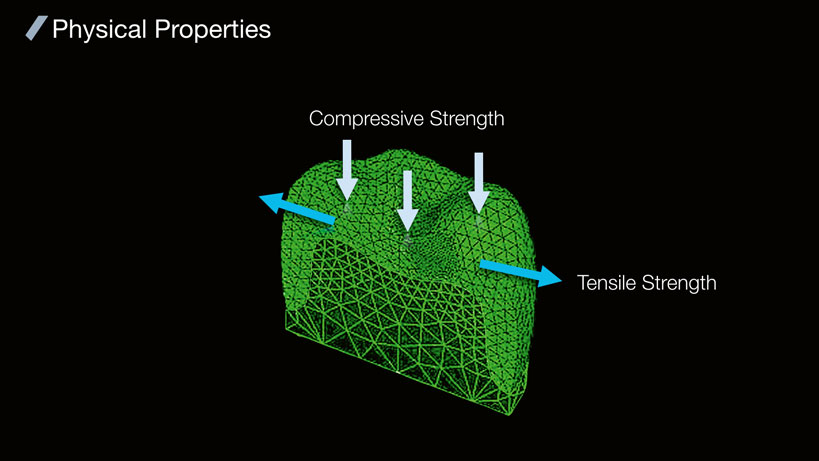

Ein Restaurationsmaterial darf nicht zu spröde sein und auch nicht zu flexibel, da es sonst den einwirkenden Kräften nicht wiederstehen könnte. Ein zu sprödes Material würde zwar einer Verformung standhalten, dafür aber den Großteil der Last an das verbleibende Hart- und Weichgewebe abgeben. Zudem wäre auch die Elastizität geringer als bei der natürlichen Zahnsubstanz, wodurch entweder die Verklebung Schaden nehmen oder es zur Dezementierung kommen könnte. Oder aber es kommt zur Fraktur der darunterliegenden Restzahnsubstanz. Ein Material mit hoher Elastizität könnte wiederum hohen Druckkräften nicht standhalten es würde sich verformen. Die daran anschließende Auslenkung unter Kaubelastung führt zu einer zyklischen Ermüdung des Materials; eine potenzielle Quelle für einen frühen Kollaps der Versorgung. Insbesondere Biegefestigkeit, Druckfestigkeit und Härte eines Füllungsmaterials sind wichtig.

Biegefestigkeit und Druckfestigkeit

Biegefestigkeit in Gigapascal (GPa)

Die Biegefestigkeit, berechnet aus dem Biegemoment und dem axialen Widerstandsmoment, ist ein Maß für die Flexibilität eines Materials (Bauteils) und gibt die Spannung an, bei der es nach der Belastung zum Bruch oder zur plastischen Verformung eines Materials kommt. Die Biegefestigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, der Belastung bis zur Verformung/zum Bruch eine Kraft entgegenzusetzen.

Die elastische Verformung ist reversibel und verschwindet nach dem Abbau der Spannung, sodass das Material wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehrt. Bei hoher Beanspruchung verformt sich ein Material dauerhaft (plastisch) und kehrt nicht in seine ursprünglichen Abmessungen zurück. Man spricht dann von plastischer Verformung.

Die Verformung kann in einer Spannungsdehnungskurve aufgezeichnet werden, die zeigt, wie sich die Dehnung bei angelegter Biegespannung ändert. Die Steigung dieser Kurve im Bereich der auftretenden elastischen Dehnung definiert den Biegemodul des Materials. Die Maßeinheit ist N/m2 (Newton pro Quadratmeter), auch bekannt als Pascal (Pa).

Biegemodul in der Zahnheilkunde

Komposite mit niedrigem Biegemodul sorgen für eine hohe Flexibilität der endgültigen Versorgung. Die daraus resultierende Auslenkung des Materials unter Kaubelastung führt zu zyklischen Belastungen und somit zur Ermüdung des Materials eine mögliche Ursache für einen frühen Kollaps der daraus gefertigten Restauration.

Studien deuten darauf hin, dass der Arzt den erwarteten klinischen Einsatz berücksichtigen und das Material mit den am besten geeigneten Eigenschaften auswählen sollte. Und: Nicht alle Materialien erfüllen die Anforderungen, die an spannungsbelastete Seitenzahnrestaurationen gestellt werden müssten (Abb.2).

Aus biologischer Sicht ist es notwendig, zwischen Restaurationsmaterialien zu unterscheiden, die dem Biegemodul von Dentin und Schmelz entsprechen.

Der Biegemodul von Dentin liegt im Bereich von 10 bis 17 GPa, die meisten Komposite weisen einen Biegemodul auf, der niedriger als der von Dentin (10 GPa) ist.

Schmelz hat einen Biegemodul von etwa 80 GPa, der von Lithiumdisilikat-Keramik liegt bei 95 GPa und der einer normalen Glaskeramik bei 62 GPa (Empress I)

Der Biegemodul des Komposits sollte daher zur Bestimmung der klinischen Indikation und Kontraindikation herangezogen werden. Komposite mit hohem Modul haben auch eine hohe Polymerisationsschrumpfung. Somit baut das aufgebrachte Material nach der Polymerisation an der Zahnstruktur Zugspannungen auf. Ein Komposit mit niedrigem Biegemodul weist dagegen eine adäquate Kontraktion auf und beansprucht daher die Anbindung an den Zahn weniger.

Druckfestigkeit in Megapascal (MPa)

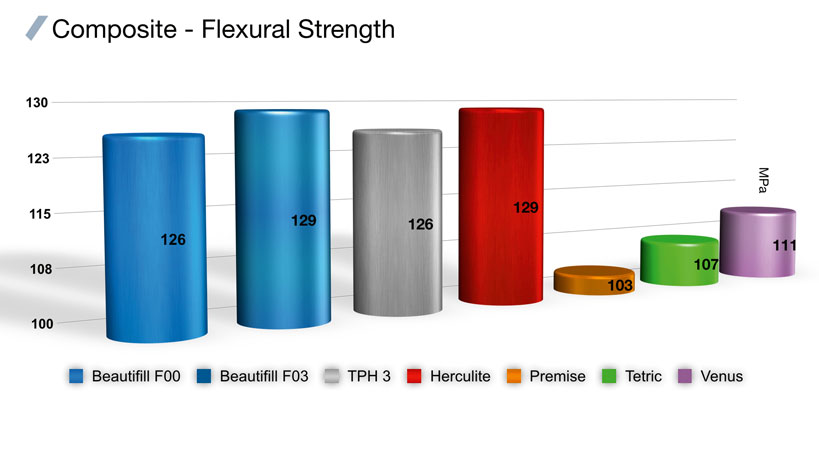

Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials oder einer Struktur, aufgebrachten Belastungen/Druckkräften standzuhalten. Als Resultat verringert sich die Größe; das Material wird gestaucht. Im Gegensatz dazu steht die Zugfestigkeit, bei der die Materialien Belastungen standhalten, die zur Verlängerung der Struktur führen (Dehnung). Mit anderen Worten, die Druckfestigkeit gibt die Widerstandsfähigkeit eines Werkstoffs gegen das Einwirken von Druckkräften an, während die Zugfestigkeit die Widerstandsfähigkeit bei der Einwirkung von Zugspannung definiert. In der Untersuchung der Festigkeit von Materialien können Zugfestigkeit, Druckfestigkeit und Scherfestigkeit unabhängig voneinander analysiert werden.

Einige Materialien brechen, wenn ihre Druckfestigkeitsgrenze überschritten wurde, andere verformen sich irreversibel. Ein bestimmter Grad der Verformung kann somit als Grenze für die Druckbelastung angesehen werden. Die Druckfestigkeit ist ein Schlüsselwert, wenn es um die Gestaltung von Strukturen geht (Abb.3). (Quelle: Wikipedia)

Materialauswahl und klinische Anwendung

Widersprüchliche Ergebnisse wurden aus Studien gewonnen, die den Einfluss des Präparationsdesigns und des Restaurationsmaterials auf die dadurch induzierte Spannungsverteilung in Zahnstrukturen untersuchten.

Seitenzähne unterliegen funktionellen und dysfunktionalen intraoralen Belastungen unterschiedlicher Größe (10 bis 431 N) und Richtung; schräge Belastungen erzeugen mehr Spannung als Belastungen entlang der Längsachse des Zahns.

Neben der funktionellen Belastung wurden in einer Reihe von Studien der biophysikalische Stress und die Belastung an restaurierten Zähnen analysiert. Daraus konnte abgeleitet werden, dass restaurative Verfahren (einschließlich der adäquaten Materialwahl) die Verformbarkeit der versorgten Zahnkronen erhöhen können und die Zähne somit aufgrund eines erhöhten Widerstands gegen Verformung verstärkt werden können.

Bezüglich der Spannungen, die im Schmelz auftraten, ergab eine 3-D-Finite-Element-Analyse von Yamamel et al., dass die Druckspannungen bei einem Onlay-Design niedriger waren als bei einem Inlay-Design einer Restauration.

Alle Studien veranschaulichen das wiederkehrende Prinzip, dass die klinische Anwendung eines jeden Materials von seinen spezifischen Materialeigenschaften abhängt. Materialien mit niedrigen E-Modul-Werten übertragen funktionelle Belastungen stärker auf die darunter liegenden (beteiligten) Zahnstrukturen.

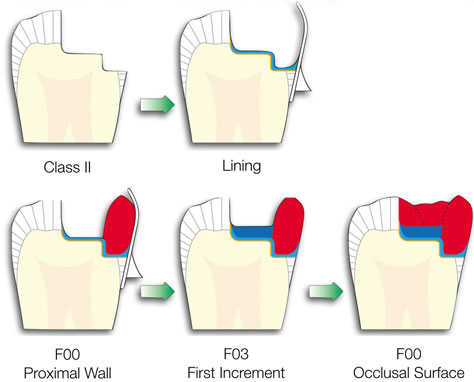

Es ist wichtig, die Präparationsgröße, -form und -methode an die Polymerisation des Bondings und des Restaurationskomposits sowie das Design oder die Anatomie der Restauration anzupassen und in den richtigen Kontext zu stellen (Abb.4). Insbesondere die Form der Restauration bestimmt die Höhe der Belastung oder des Spannungsniveaus in den Zahnstrukturen. Daher hat das Erkennen der funktionellen Faktoren, die zu einer höheren Belastung beitragen, Priorität.

Fallbeispiel

Nachfolgend soll anhand eines Patientenfalls gezeigt werden, wie die zuvor genannten Aspekte eruiert werden können und im Behandlungsablauf Beachtung finden.

Funktionsanalyse

Der Vorteil der interdisziplinären Zahnmedizin besteht darin, dass Behandlungsmöglichkeiten wie die Kieferorthopädie oder die restaurative Zahnmedizin oder eine Kombination aus beiden Disziplinen angeboten werden können. Um das gewünschte Endergebnis erzielen zu können, erfordern folglich Fälle, die interdisziplinär gelöst werden, einen klar strukturierten Behandlungsplan.

In vielen Fällen treten bei Patienten Symptome wie Kopfschmerzen, Nackenverspannungen und Kiefergelenkauffälligkeiten nebeneinander auf. Nach einer klinischen Funktionsanalyse, die den Ausgangspunkt der Behandlung darstellt, bildet eine kombinierte Physio- und Schienentherapie den ersten Schritt des zahnärztlichen Behandlungsprozesses. Diese Schienentherapie dient der Entkopplung der bestehenden Okklusion von der Kaumuskulatur (Abb.5).

Sobald eine stabile physiologische Gelenkposition wiederhergestellt ist, werden die okklusalen Störungen des Patienten sichtbar (Abb.6). Die Diskrepanz zwischen allen Zähnen in Kontakt (maximale Interkuspidation) und der okklusalen Beziehung in der physiologischen Gelenkposition (Stable Condylar Position SCP) kann ausgewertet und ein Behandlungsplan erstellt werden.

Die 24-jährige Patientin, die seit mehr als fünf Jahren über Schmerzen klagte, wurde von diversen Kiefergelenksspezialisten unterschiedlich behandelt, um ihre okklusalen Probleme zu lösen. Die Patientin hatte die kieferorthopädische Behandlung mit einem festsitzenden Gerät abgeschlossen, für die einige Jahre zuvor vier Prämolaren extrahiert wurden. Dennoch bewegten sich die Zähne nach Abschluss der Behandlung wieder in ihre alte Position.

Ihre Oberkieferbogenform machte es notwendig, dass der Zahnbogen mit einem zweiten kieferorthopädischen Behandlungsansatz erweitert werden musste (Abb.7 und 8).

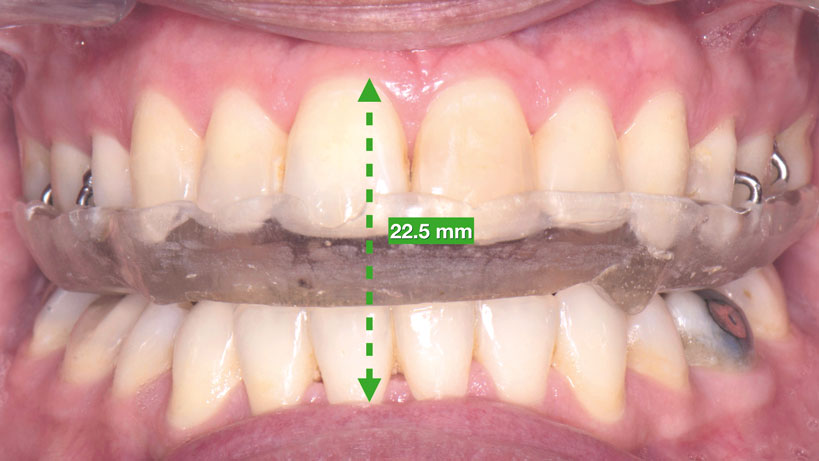

Zwei Jahre nach Abschluss dieser kieferorthopädischen Behandlung zeigte ein CBCT-Scan Veränderungen der Kiefergelenke, die Gelenkgeräusche und eine begrenzte Mundöffnung nach sich zogen. Zur Wiederherstellung der Kieferöffnung und der funktionellen Kieferbewegung wurde im Oberkiefer eine anterior geführte Schiene in Kombination mit physiotherapeutischen Bewegungsübungen verschrieben (Abb.9). Die Schiene verdeutlichte die drastische Abweichung zwischen der Position aller Zähne in Kontakt (maximale Interkuspidation) und den Gelenken in ihrer physiologischen Position (zentrische Relation). In zentrischer Relation wies die Patientin anterior offenen Biss auf (Abb.10), während bei maximaler Interkuspidation ihre Gelenke ausgelenkt waren, um den offenen Biss anterior auszugleichen.

Weitere Beiträge zu diesem Thema

Narkosebehandlung (2): Stationäre Karies-Therapie in Gefahr

Hilfe bei Dental Neglect und häuslicher Gewalt