Vittorio Capezzuto zeigt in diesem beinahe lückenlos dokumentierten Fall, wie man einem Patienten Kaufunktion, Gesichtsproportion und dento-orale Ästhetik zurückgeben kann. Dazu beschreibt er, wie er zusammen mit den Teampartnern und mithilfe eines altbewährten Konzepts (Gerber) eine zahnlose Patientin totalprothetisch rehabilitiert. Im ersten Teil, der in der dental dialogue 3/2020 erschienen ist, wurde Schritt für Schritt die Datenerhebung einschließlich der Modellanalyse beschrieben. Gegenstand des zweiten Teils sind die Auf- und Fertigstellung und die Erklärung des Autors, warum ein Fall wie dieser aus seiner Sicht derart gelöst werden sollte.

Was bisher geschah

Zum Zeitpunkt der in diesem Beitrag dargestellten prothetischen Versorgung war die Patientin 65 Jahre alt (vgl. dental dialogue 3/20, Abb.1a). Sie konsultierte die Praxis aufgrund des schlechten Sitzes ihrer Ober- und Unterkiefertotalprothesen. Die starke Beweglichkeit ihrer unteren Prothese bereitete ihr große Probleme. Aufgrund der starken Schleimhautbeweglichkeit verursachte die mobile Unterkieferprothese tiefe Druckstellen im Bereich der Umschlagfalte mit teilweise akutem Dekubitus im sublingualen Bereich. Klinisch und radiologisch war ein deutlicher Vertikalverlust des Unterkieferknochens festzustellen. Zur prothetischen Stabilisierung der Unterkieferprothese wurde eine implantatgestützte Coverdenture-Lösung geplant. Zusätzlich sollte die totale Oberkieferprothese, deren Seitenzähne stark abgenutzt waren, was zu einer signifikanten Absenkung der Vertikalrelation geführt hatte, neu konstruiert werden. Die Rehabilitation wurde auf den Wunsch der Patientin hin auf den Zeitpunkt nach Abschluss der Osseointegration der Implantate verschoben.

Bisher wurden die prothetische Planung und die Wiederherstellung der vertikalen Relation beschrieben, eine Langzeitunterfütterung durchgeführt, Schablonen hergestellt, eine sagittale Gelenkbahnmessung und intraorale Stützstiftregistrierung vorgenommen, sodass alle Daten vorhanden waren, um abzuformen und eine Modellanalyse durchzuführen.

Wachsaufstellung

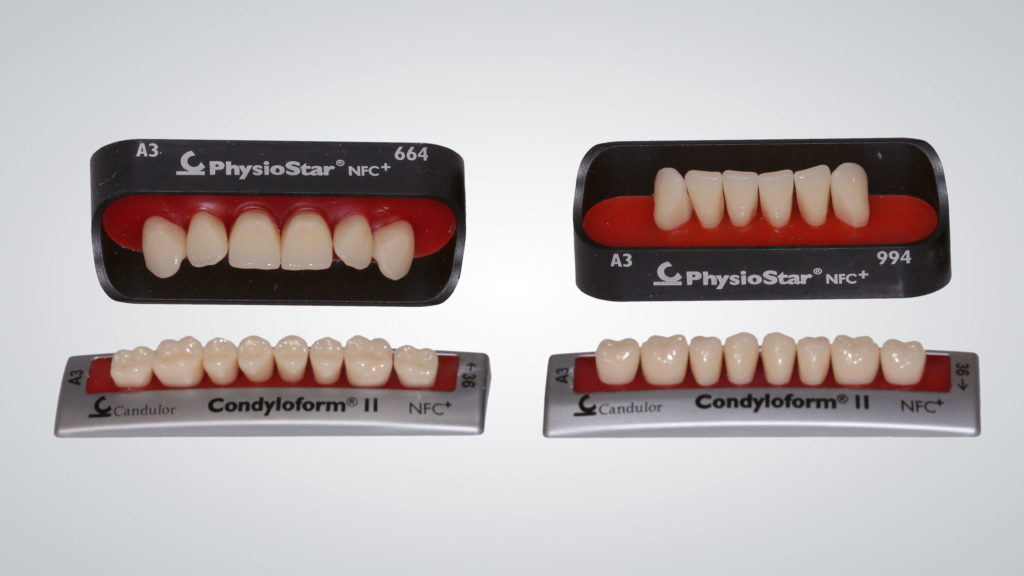

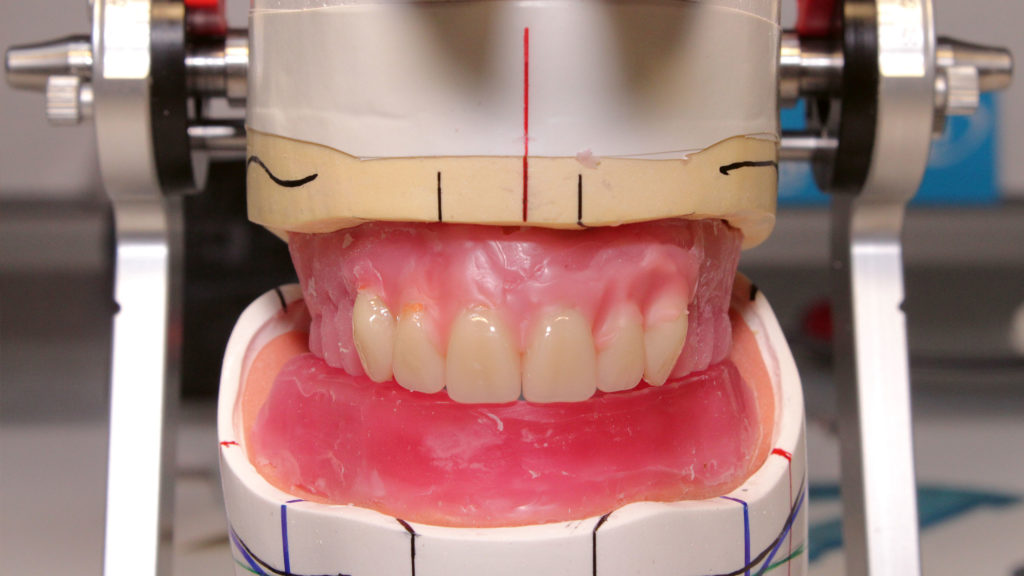

Im Anschluss an die Modellanalyse erfolgte die Zahnaufstellung nach der von Gerber formulierten Condylartheorie (Abb.58). Auch und gerade für die hier zu versorgende Patientin sollten die Seitenzähne dem Gerber-Konzept konsequent folgend in Zahn-zu-Zahn-Okklusion aufgestellt werden.

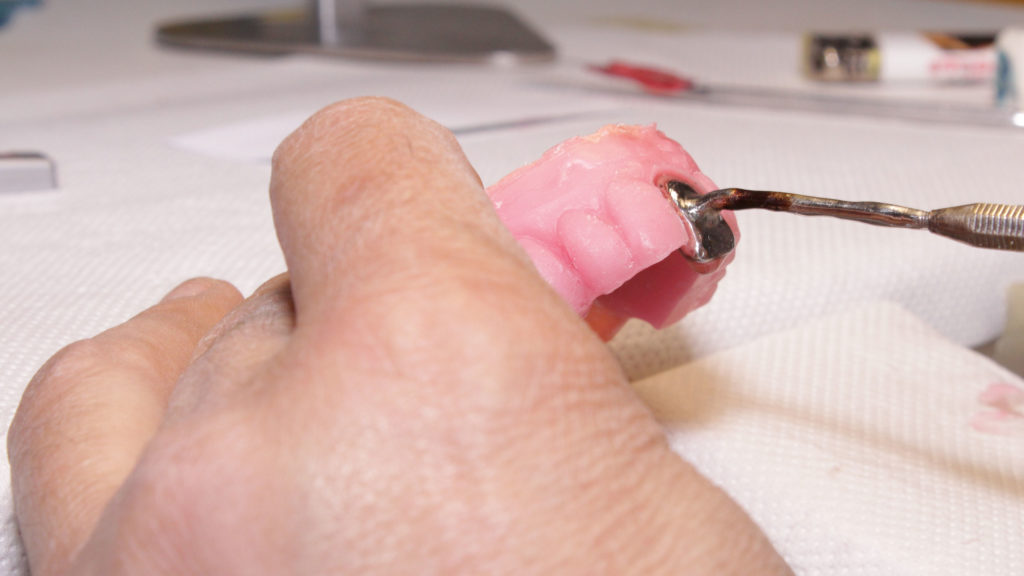

Nach der vorausgegangenen Funktionalisierung der alten Prothese wurde diese mit einem Wachs dupliert und dieses Wax-up auf die Aufstellschablonen übertragen. Daher konnte bei der Zahnaufstellung der Linienführung des Wachsduplikats gefolgt werden. Für die Wachswall-Aufstellung der oberen Inzisiven wurde im Labor ein praktisches Hilfsmittel entwickelt. Dabei wird die aus Wachs duplierte Aufstellung an der Stelle, an der ein künstlicher Zahn aufgestellt werden soll, mit dem modifizierten Instrument lokal aufgeschmolzen und dort zügig der künstliche Zahn aufgestellt. Den Anfang machte Zahn 11 (Abb.59 und 60). Dieses Vorgehen wurde bis zu den Eckzähnen wiederholt (Abb. 61). Anschließend wurden die unteren Frontzähne,und dann die Eckzähne in einer Achse mit den unteren Eckzähnen aufgestellt (Abb.62).

Die Seitenzahnaufstellung erfolgte wie bereits erwähnt dem Gerber-Konzept folgend mit Condyloform-Seitenzähnen, die in Zahn-zu-Zahn-Beziehung aufgestellt wurden. Somit okkludieren sie lingualisiert nach dem Mörser-Pistill-Prinzip im BC-Kontaktschema. Diesem Ansatz liegt nach der Condylartheorie zugrunde, dass die Okklusalflächen das umgekehrte Spiegelbild der Condylus-Fossa-Beziehung wiedergeben. Eine Ausnahme bilden die ersten Prämolaren, deren untere Bukkalhöcker in den oberen Fossae okkludieren, so wie dies bei den verwendeten Condyloform-Seitenzähnen der Fall ist.

Dem oberen Wachswall folgend, wurden die Seitenzähne aufgestellt, beginnend mit dem ersten unteren Prämolaren, also dem mit dem umgekehrten Mörser-Pistill-Prinzip. Sie werden etwas oberhalb der Okklusionsebene aufgestellt. Bei der Gerber-Methode kommt der Aufstellung dieser beiden Zahneinheiten eine besondere Bedeutung zu. Denn da die Prämolaren den Eckzähnen am nächsten sind, haben die unteren tragenden Bukkalhöcker (umgekehrtes Mörser-Pistill-Prinzip) nur einen punktförmigen Kontakt in der oberen Fossa. Dies fördert eine stärkere Schneidwirkung der Eckzähne. Da die ersten Prämolaren so aufgestellt werden, dass die Kräfte in einen weiter zurückverlegten zentralen Bereich des Kieferkamms verlagert werden, also einen Bereich, der für die Kaubelastung geeigneter ist, wird die Prothesenstabilität erhöht. Dies wäre nicht möglich, würden die Eckzähne nicht wie die PhysioStar-Frontzähne eine Schneid-, sondern eine Reißwirkung aufweisen.

Linke Seitenzähne

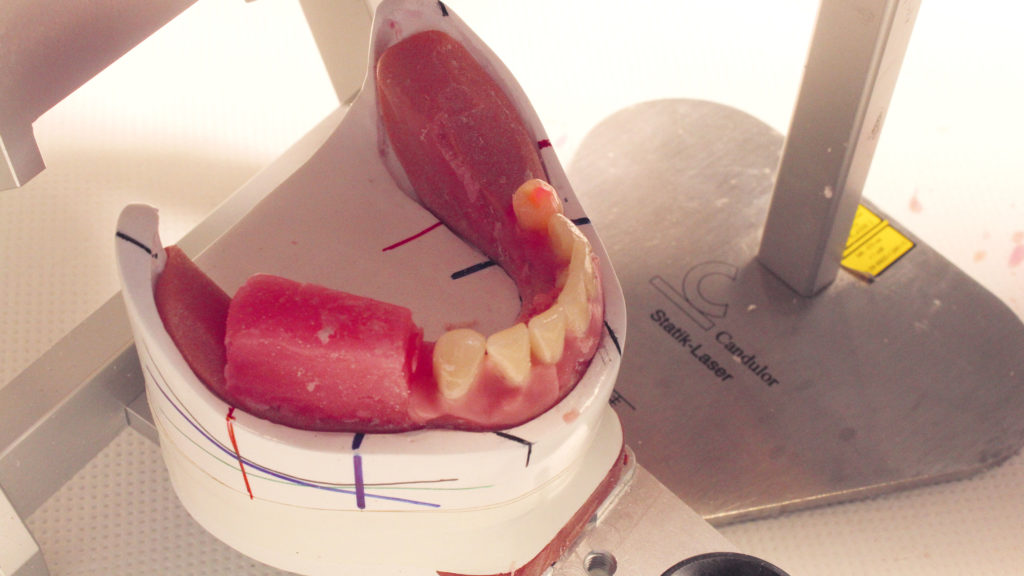

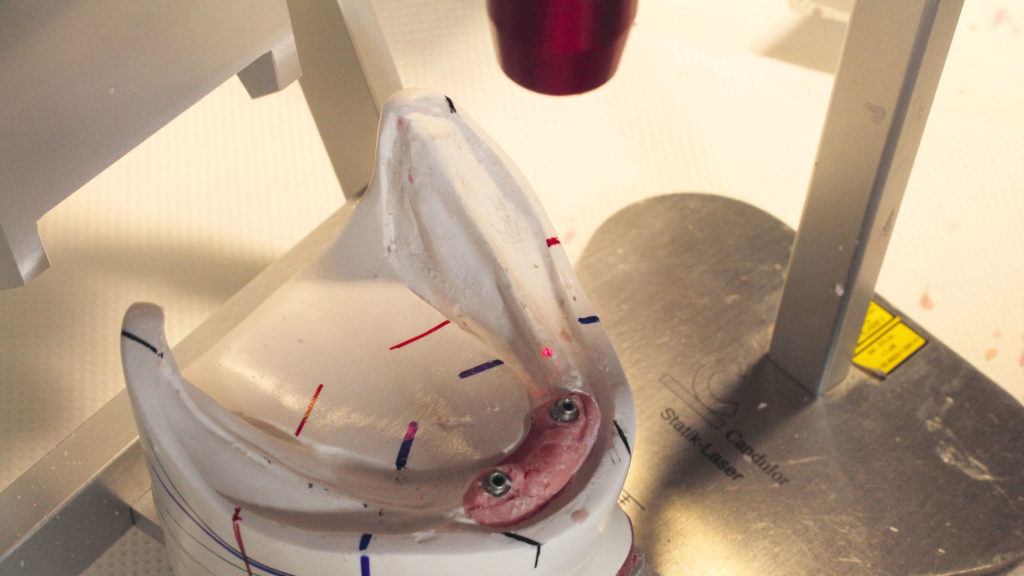

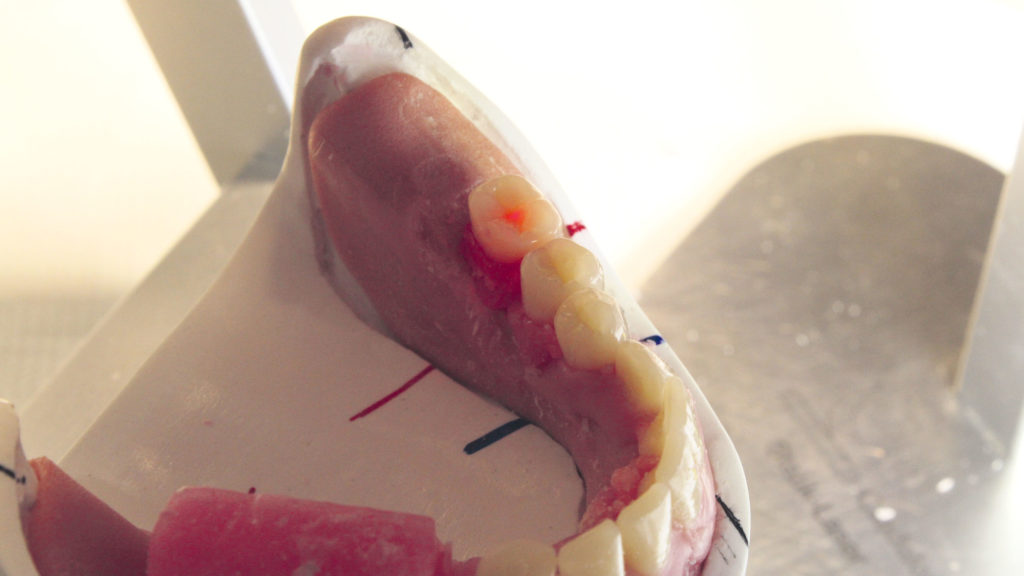

Weiterhin dem oberen Wall folgend und darauf bedacht, ausschließlich die Palatinalhöcker als Stützhöcker wirksam werden zu lassen, wurden die zweiten Prämolaren und die unteren Molaren aufgestellt. Dabei ist dem Gerber-Konzept folgend grundsätzlich darauf zu achten, die Kraft jeweils in senkrechter Richtung zum residualen Kieferkamm zu lenken. Praktisch folgt die Aufstellung dem Kieferkammkorridor beziehungsweise der Statiklinie, die mit Schwarz dem Kieferkamm folgend auf dem Modellrand markiert wurde. Für eine präzise und zuverlässige Kontrolle empfiehlt sich der Statik Pointer (Abb.63 bis 66). Der mit diesem Pointer erzeugte Lichtpunkt simuliert die okklusale Kraftrichtung des Zahns und zeigt nach dem Abnehmen der Aufstellbasis auf dem Modell an, ob die Statiklinie getroffen wurde. Der Statik Pointer ist also sehr gut geeignet, um auf dem Kieferkamm schnell und eindeutig zu überprüfen, ob eine autonome Kaustabilität gegeben ist.

Nachdem der Unterkiefer im linken Quadranten fertig aufgestellt ist, folgt die Aufstellung der oberen Molaren. Aufgrund der Lage der Stopplinie und unter Berücksichtigung der Implantatabstützung der unteren Coverdenture-Prothese erschien es sinnvoll und funktional angemessen, für diesen Fall auf der linken Seite auf einen oberen ersten Molaren zu verzichten. Stattdessen wurde ein weiterer zweiter oberer Prämolar aufgestellt (Abb.67 und 68). Dies deshalb, um das Kaukraftzentrum noch vor der roten Stoppline zu halten. Die rote Linie markiert die Begrenzungslinie für den beginnenden ansteigenden Unterkieferast und hilft uns bei der Aufstellung, das Proglissement zu vermeiden und die Kraft statisch stabil auf den unteren, flacheren Teil des Kieferkamms zu lenken. Dies gilt in der Regel für den Unterkiefer, es ist aber zumal bei Vorliegen eines Kelly-Syndroms nicht auszuschließen, dass es auch im Oberkiefer angemessen sein kann.

Wie im beschriebenen Fall dargestellt, kann es erforderlich werden, dass die Aufstellung auf einer Seite unterschiedlich zur anderen erfolgt. Sie folgt dabei der Grundregel autonome Kaustabilität in Varianten.

Rechte Seitenzähne

Bei der Aufstellung des unteren rechten ersten Prämolaren wäre es in der Zentrik erforderlich gewesen, deutlich weiter in lingualer Position aufzustellen, um die Kraft beim Antagonisten (Zahn 14) auf die Kammmitte zu lenken (Abb.69 bis 72). Eine derartige Position hätte jedoch keinen Wangenkontakt des ersten rechten unteren Prämolaren ermöglicht und verhindert, die neutrale, kaustabile Zone zu treffen. Zähne auf atrophierten und inkongruenten Kieferkämmen aufzustellen hat oft zur Folge, dass kein ausreichender Kontakt mit der Wange erreicht und der Wirkungsbereich der Zunge eingeengt wird.

Unter diesen Bedingungen entsteht auf einer Seite ein Freiraum zwischen der Wange und den künstlichen Zähnen sowie der Außenfläche des Prothesenkörpers. In diesem Bereich können sich Nahrungspartikel ansammeln, sodass es für die Wange schwierig wird, diese in den Kaubereich oder in den Kauschlauch zurückzubringen beziehungsweise zu transportieren. Der Freiraum zwischen Wange und Zähnen verhindert aber auch, dass der Wangenmuskel (Musculus buccinator) die von der Zunge nach außen ausgeübte Kraft neutralisiert. Die neutrale Zone natürlicher Zahnbögen entsteht unter dem Einfluss genetischer Faktoren und der Einwirkung von Kräften, Kräften, die von den Muskeln der Zunge, der Lippen und der Wangen beim Zahndurchbruch ausgeübt werden. Die Muskelarbeit hält ein Leben lang an und setzt sich auch nach dem Verlust der Zähne beziehungsweise Kaueinheiten fort. Wenn die Zähne verloren gehen, entsteht in der Mundhöhle ein Freiraum, der sogenannte intermaxilläre Raum, in dessen Bereich sich die neutrale Zone befindet. Diese kann als der Bereich definiert werden, in dem während der Kaufunktion die nach außen wirkenden Kräfte der Zunge durch die nach innen wirkenden Kräfte der Wangen und Lippen neutralisiert werden. Diese Kräfte üben ihre Wirkung nicht nur beim Kauen, sondern auch beim Sprechen und Schlucken aus.

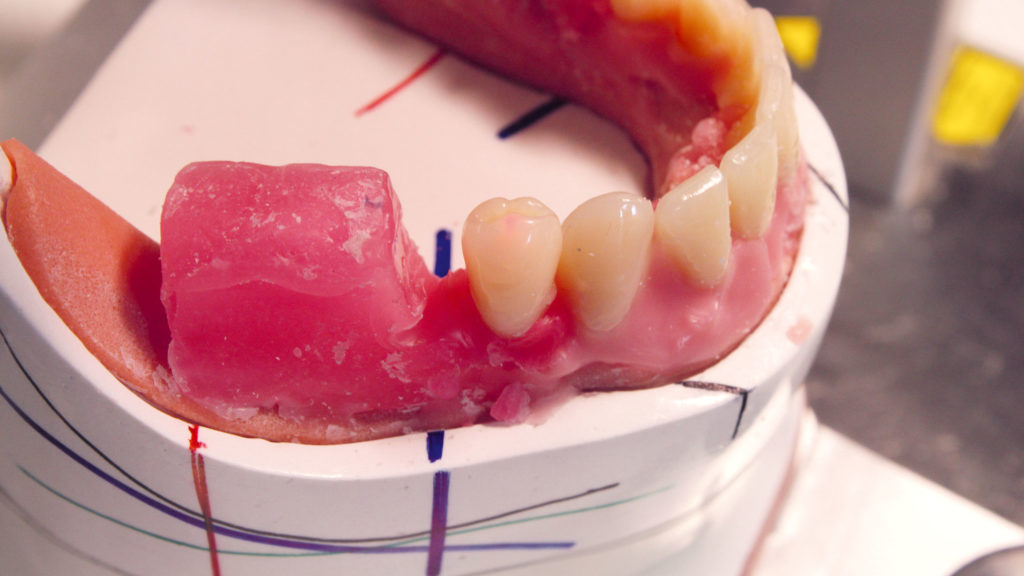

Daher ist es sehr wichtig, die künstlichen Zähne und die Prothesenaußenflächen innerhalb der neutralen Zone aufzustellen beziehungsweise zu dimensionieren, da die Prothese kontinuierlichen Horizontalschüben ausgesetzt wäre, wenn man diesen Sachverhalt ignorieren würde. Diese Horizontalschübe hätten an den Alveolarkämmen wie bei dieser Patientin aufgrund der vorherigen insuffizienten Versorgung weitere Schäden verursachen können. Um einen statisch korrekt liegenden okklusalen Kontakt sowie einen myodynamisch ausreichenden Wangenkontakt zu erzielen, haben wir uns in diesem Fall dazu entschlossen, die üblichen Aufstellschemata zu verlassen und einen oberen rechten 5er anstelle des unteren rechten 4ers aufzustellen (Abb.73 bis 76). Dies mit dem Ziel, statisch stabile Verhältnisse für beide Seiten aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus erforderte der Anstieg des Unterkieferastes auf dieser Kieferseite den Verzicht auf den ersten Prämolaren (Abb.77 und 78). Die Aufstellung auf dieser Kieferseite erfolgte statisch folgerichtig im Kreuzbiss, das heißt, die unteren Bukkalhöcker wurden muldenförmig für die oberen Bukkalhöcker als Stützhöcker eingeschliffen (Abb.79).