Dieser Erfahrungsbericht zeigt, wie durch die enge Abstimmung zwischen Zahnarzt, CAD-Designer und Zahntechniker eine anspruchsvolle implantatprothetische Gesamtrestauration realisiert wurde. Im Fokus steht nicht nur die Versorgung, sondern das Zusammenwirken von digitaler Planung, werkstoffkundlichem Know-how und zahntechnischer Expertise. Der Fall unterstreicht exemplarisch die Bedeutung einer ganzheitlichen Herangehensweise.

In der Zahnmedizin sprechen wir viel von Digitalisierung, Workflows und Werkstoffinnovationen. Doch gerade komplexe Patientenfälle erinnern uns daran, dass hinter all der Technologie immer ein Mensch steht – ein Mensch mit seiner Geschichte und seinen Erwartungen. Ein solcher Fall erreichte unser Team im Dezember 2023; auf den ersten Blick eine „klassische“ implantatprothetische Herausforderung: insuffiziente Versorgung, parodontale Vorschädigung, der Wunsch nach festsitzenden Zähnen. Was als Routinefall begann, entwickelte sich zu einer fachlich und menschlich bereichernden Erfahrung. Zwölf Jahre hatte der Patient mit einer provisorischen Lösung gelebt. Zwölf Jahre, in denen negative Erfahrungen ihn davon abhielten, den Schritt zu einer dauerhaften Versorgung zu wagen. Als Behandlungsteam bedeutete dies für uns: Nicht nur technische Expertise war gefragt, sondern das Gespür dafür, Vertrauen aufzubauen und Sicherheit zu vermitteln.

Vergangenheit und Neuanfang

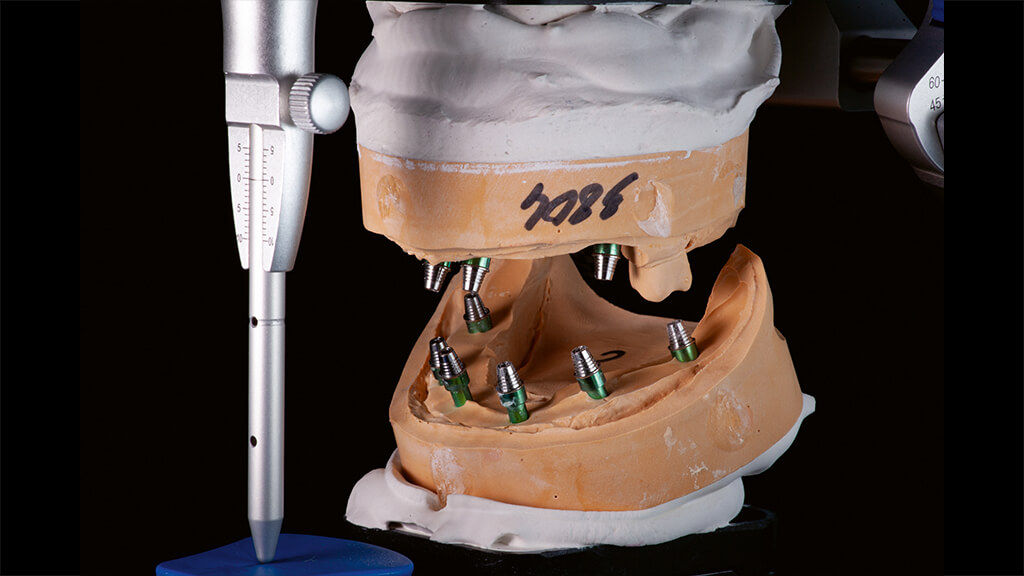

Die Ausgangssituation Mit seinen 42 Jahren ist der Patient jünger als der durchschnittliche Kandidat für eine komplette Versorgung beider Kiefer. Gerade in diesem Alter ist die Wiederherstellung einer dauerhaft funktionellen und ästhetischen Situation wichtig – nicht nur für die orale Gesundheit, sondern für das soziale Leben. Die klinische Untersuchung offenbarte eine Situation, die von jahrelanger Zurückhaltung gegenüber zahnärztlichen Behandlungen geprägt war. Im Oberkiefer hatte der junge Mann alte metallkeramische Brücken. Der Wurzelrest des Zahnes 23 und ein mit einer Vollgusskrone versorgter Zahn 26 komplettierten das Bild einer insuffizienten Versorgung. Der Unterkiefer präsentierte sich mit fünf kariös geschädigten Frontzähnen – stumme Zeugen einer zwölfjährigen Odyssee. Die funktionelle Untersuchung der Kiefergelenke zeigte keine Auffälligkeiten. Die Anamnese enthüllte mehr als nur klinische Befunde. Negative Erfahrungen in der Kindheit hielten den Patienten über Jahre hinweg davon ab, zahnärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Besuche in der Praxis beschränkten sich auf akute Schmerzbehandlungen. Ein Teufelskreis, der die Gesamtsituation schrittweise verschlechterte. Hier war eine langfristige Lösung entscheidend. Nach einer Beratung im Team und mit dem Patienten wurde eine implantatgetragene Versorgung gewählt: vier Implantate im Oberkiefer und sechs im Unterkiefer nach der Extraktion der nicht erhaltungsfähigen Zähne (Abb. 1).

Chirurgische Phase und Weg zur temporären Versorgung

Die digitale Erfassung mit dem Intraoralscanner (Medit i700) sowie eine DVT bildeten die Grundlage für die Implantatplanung. Die Überlagerung der Datensätze zeigte die dreidimensionale Beziehung zwischen Zahnposition und Knochenangebot. Der Labor-Workflow begann mit der Herstellung von Übertragungsschablonen, individuellen Löffeln und Bissschablonen. Nach der Extraktion der Zähne wurden die Implantate schablonengeführt inseriert, Multi-Abutments eingebracht, auf Abutment-Niveau abgeformt und Heilungskappen für die Weichgewebeformung eingesetzt. Die prothetische Phase begann bereits 48 Stunden nach der Implantation – ein Zeitpunkt, der durchaus Fragen aufwerfen kann, sich aber in der Praxis bewährt hat. Die Bissnahme erfolgte mit Wachswällen auf verschraubbaren Basen sowie mit anatomischem Gesichtsbogen zur Evaluation der Oberkieferposition. Anhand von Porträtaufnahmen fixierten wir Mittellinie, Horizontale, Bipupillarlinie etc. – wichtige Referenzen für die ästhetische Planung. Nach der Überprüfung von Modellsituation und Übertragung der Multi-Unit-Positionen wurde die temporäre Versorgung eingegliedert. Neben der sofortigen Rehabilitation ermöglichte sie die Konditionierung der periimplantären Weichgewebe. Die Nachsorge in den folgenden vier Wochen umfasste wöchentliche Anpassungen der basalen Bereiche. Durch die Modifikation erreichten wir eine ovoide Form, die eine Anlagerung von Plaque verhindert und die Ausformung der Weichgewebe unterstützt. Der Erfolg zeigte sich schnell: Die phonetische Adaption verlief bemerkenswert gut – bereits nach vier Wochen waren auch phonetisch die anfänglichen Zischlaute verschwunden. Die provisorische Versorgung bedeutete für den Patienten einen wichtigen Schritt zurück in ein normales soziales Leben.

Weg zur definitiven Restauration

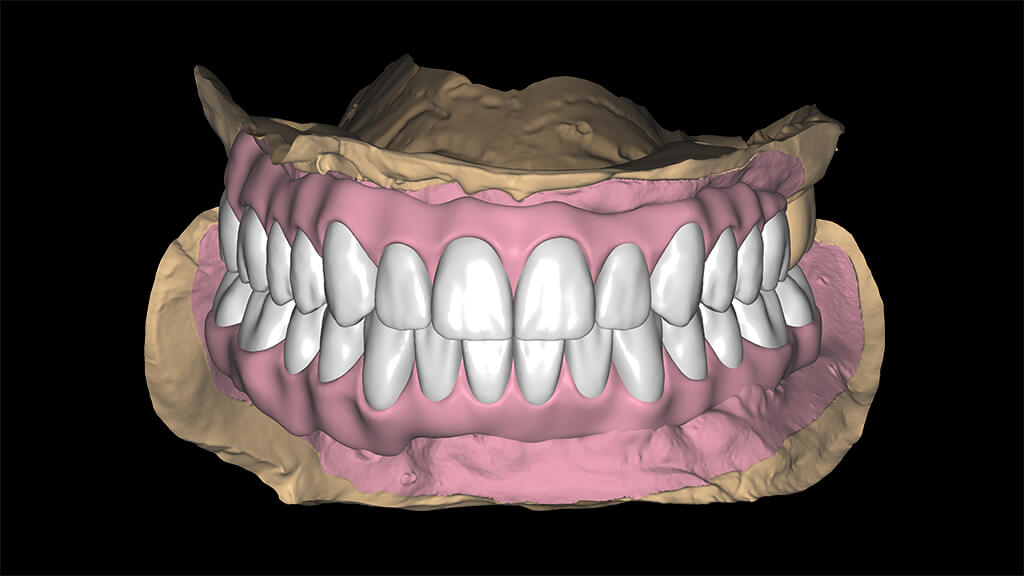

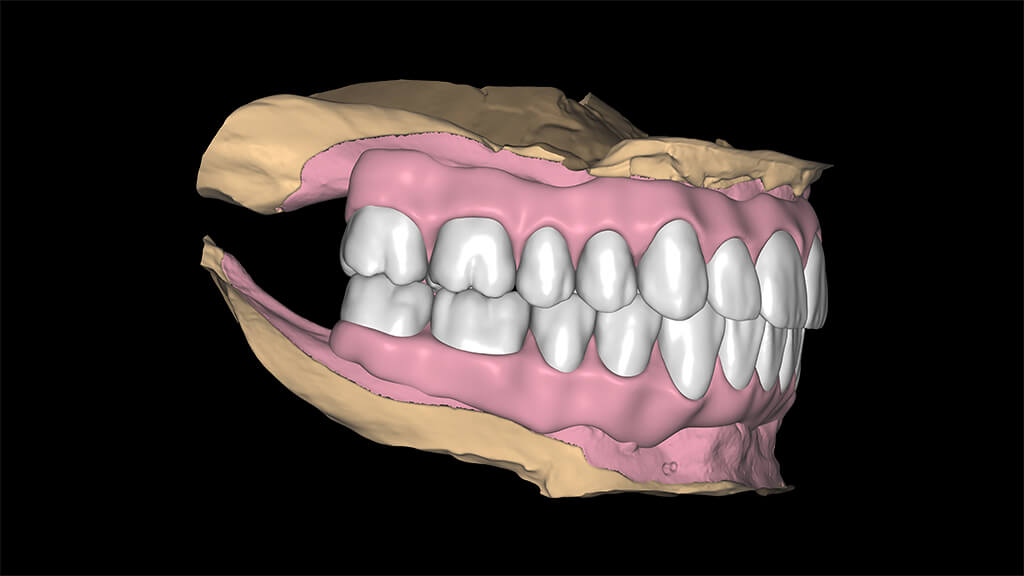

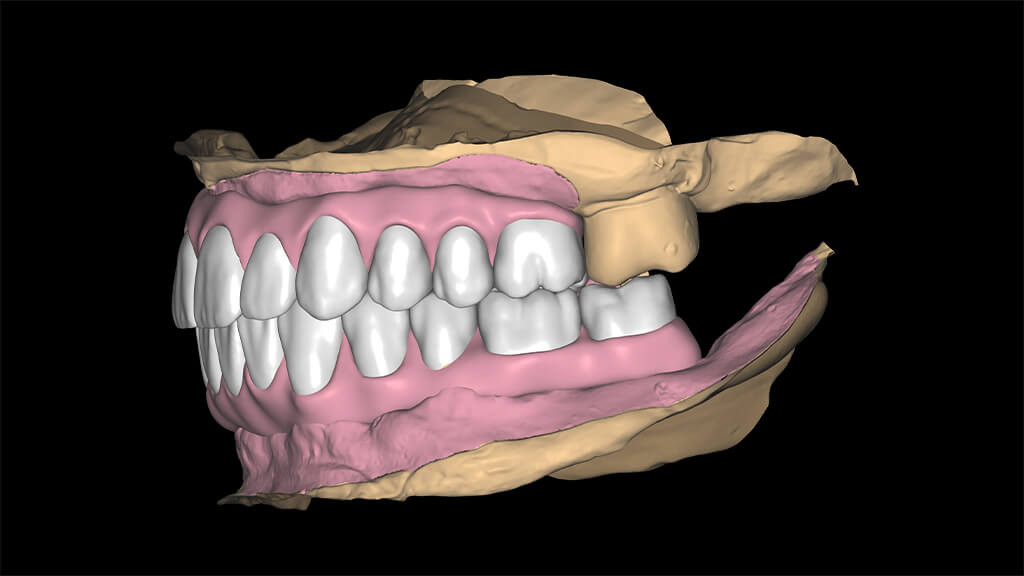

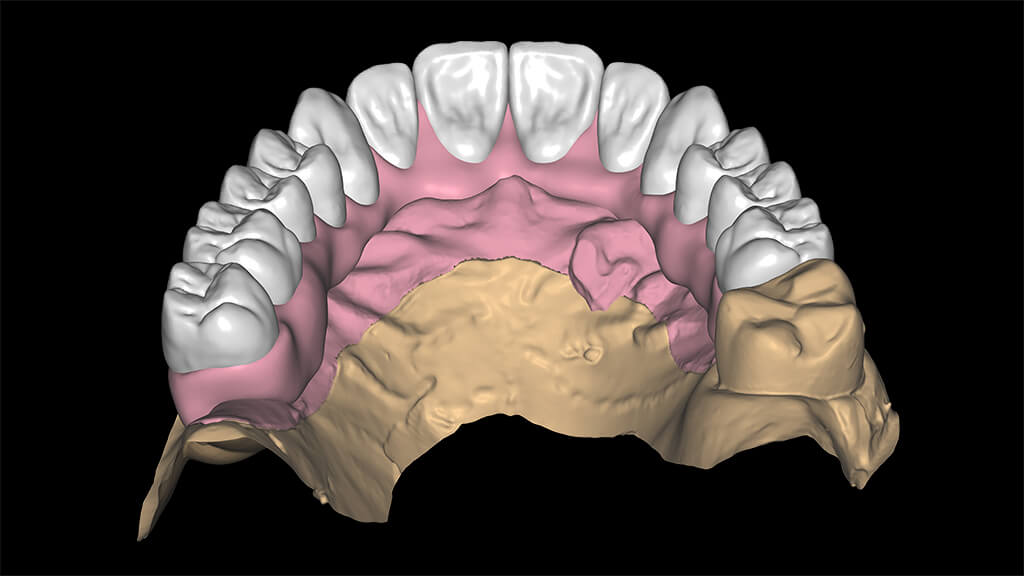

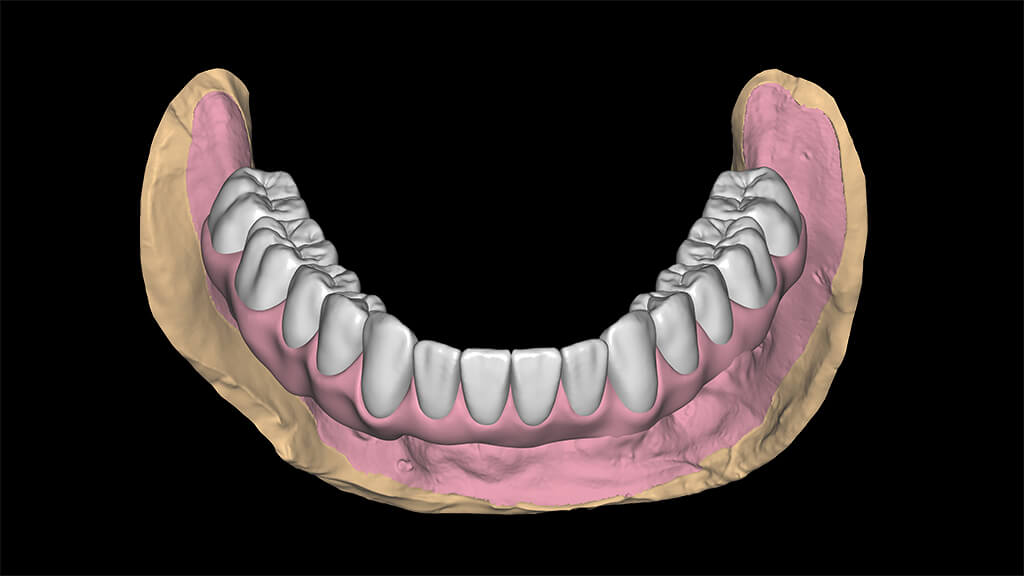

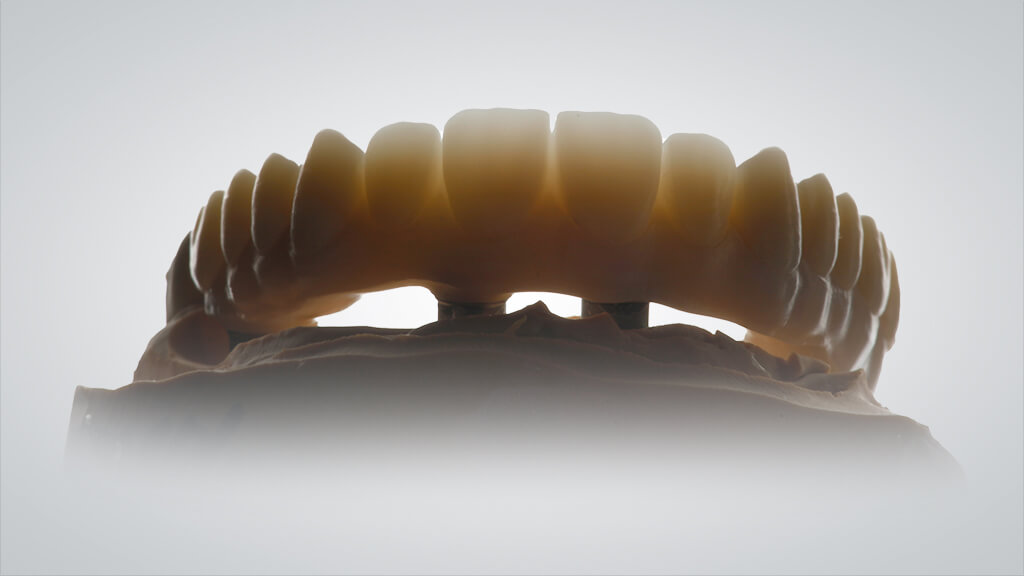

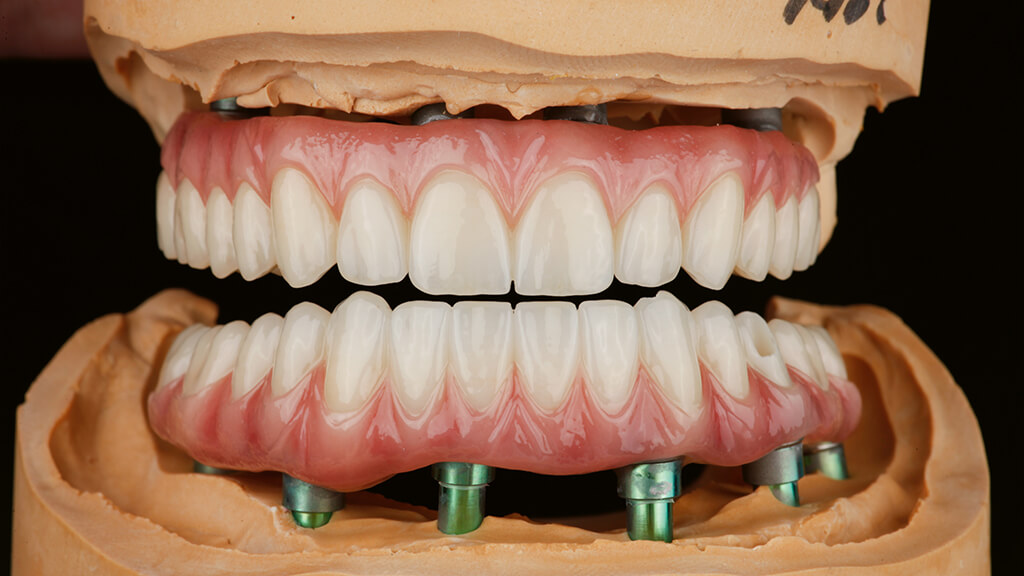

Nach fünf Monaten Tragezeit begann die finale Phase. In der Software (exocad) erfolgte der Abgleich der Scandaten mit den Porträtaufnahmen. Die virtuelle Artikulation ermöglichte eine funktionelle Analyse. Der CAD-Designer konstruierte die Zahnformen sowie das Profil der künstlichen Gingiva. Die daraus resultierenden 3D-gedruckten Prototypen dienten als „Test-Drive“ für Funktion und Ästhetik (Abb. 2 und 3). Die klinische Einprobe lieferte wichtige Erkenntnisse – insbesondere bei der okklusalen Adaption zeigte sich eine laterale Bewegung des Unterkiefers. Die Anpassungen wurden durch einen neuen Scan und ergänzende Porträtaufnahmen dokumentiert. Die Beibehaltung der Wax-up-Dimension gewährleistete eine korrekte Okklusion und komfortable Kieferposition. Was ursprünglich als metallkeramische Restauration geplant war, entwickelte sich im Laufe der Zusammenarbeit in eine neue Richtung: Die Wahl fiel auf vollkeramische Brücken. Als Werkstoff sollte ein Multi-Generationen-Zirkonoxid (NexxZr T Multi, Sagemax) verwendet werden, da diese Materialklasse hohe Festigkeit mit optimaler Ästhetik vereint (Abb. 4).

Werkstoffkundliche Überlegungen und Materialentscheidung

Multi-Generationen-Zirkonoxid verdankt seine Eigenschaften der gezielten Steuerung der kristallinen Phasen. Im zervikalen Bereich sorgt die tetragonale Phase (3Y-TZP) für hohe Festigkeit. Nach inzisal nimmt die kubische Phase (5Y-TZP) zu und damit die Transluzenz. Verantwortlich dafür sind abgestimmte Yttriumoxid-Dotierungen. Der spezielle Herstellungsprozess umfasst sowohl den fließenden Verlauf der unterschiedlichen Transluzenzen als auch den graduellen Farbverlauf. Das Ergebnis ist ein natürliches Erscheinungsbild ohne Farbschichten. Die Rezeptur dahinter ist entscheidend für die Qualität. Auch die Korngröße der Dotierungen spielt eine Rolle: Kleine Körner erhöhen die Festigkeit, größere die Transluzenz. Und während Hersteller dieser Zirkonoxide vor der Herausforderung stehen, die Übergänge zwischen den Schichten zu kontrollieren, ist es für uns im Dentallabor wichtig, die Restauration optimal im mehrschichtigen Rohling zu positionieren (Nesting).

CAD/CAM-Herstellung der Gerüste

Für diesen Fall entschieden wir uns für das mehrschichtige Zirkonoxid NexxZr T Multi von Sagemax. Das Material bietet im unteren Bereich eine hohe Biegefestigkeit von 1200 MPa, ideal für große Konstruktionen. Der Übergang zur lichtdurchlässigen 5Y-TZP-Schicht sorgt für natürliche Ästhetik. Die Konstruktion der monolithischen Zirkonoxid-Gerüste orientierte sich an den Erkenntnissen der Prototypenphase. Besonderes Augenmerk lag auf der statischen Okklusion, der Eckzahn- und Schneidezahnführung sowie der Gestaltung des Gingivaprofils. Beachtung erhielten auch die Dimension der Verbinder und die anatomische Gestaltung der basalen Bereiche für die Hygienefähigkeit. Beim Nesting galten folgende Parameter:

- Verbinder und funktionelle Bereiche im hochfesten zervikalen Bereich

- Ästhetische Zonen optimal im Transluzenzverlauf positioniert

Die CAD-Daten (Abb. 5) wurden an die kalibrierte CAM-Fräseinheit übermittelt und die Gerüste gefräst. Das Sintern der Gerüste folgte einem definierten Temperaturprotokoll mit kontrollierten Aufheiz- und Abkühlphasen. Die Einhaltung der Sinterparameter ist entscheidend für die spannungsfreie Passung eines weitspannigen Gerüstes (Abb. 6 und 7).

Individualisierung und Einsetzen

Nach dem Sintern zeigten die Restaurationen eine schöne Transluzenz (Abb. 8). Sanfte Übergänge zwischen den Schichten verleihen den monolithischen Strukturen eine natürliche Optik – und das vor jedweder Nacharbeit. Die Gerüste wurden für eine Einprobe vorbereitet. Die Rückmeldung aus der Praxis bestätigte unseren Weg: „Die Passung ist perfekt!“ – und fast wichtiger noch, der Patient war begeistert. Diese positive Resonanz war die Basis für die Individualisierung. Das Einarbeiten feiner Oberflächenstrukturen erzeugte subtile Mikro- und Makrotexturen, die das Erscheinungsbild und das Lichtspiel im Mund beeinflussen. Bei der farblichen Charakterisierung entschieden wir uns für Zurückhaltung. Die „Reinheit“ und lebendige Ausstrahlung von NexxZr T Multi sollten erhalten bleiben – gezielte Akzente mit Malfarben unterstützten individuelle Effekte. Der Glasurbrand verlieh den Oberflächen finale Brillanz (Abb. 9 bis 11). Auch die Gestaltung der Gingivabereiche erforderte Fingerspitzengefühl. Durch das Schichten mit Gingiva-Keramikmassen erzielten wir natürliche Farbverläufe und eine lebendige Textur. Die unterschiedlichen Rot- und Rosatöne sowie gezielte Effekte verleihen dem künstlichen Zahnfleisch eine natürliche Erscheinung. Nach der Eingliederung zeigten die verschraubten Restaurationen auf den Implantaten eine optimale Passung. Auch das ästhetische Ergebnis überzeugte: Die Zähne wirken wie gewachsen, der Übergang zur künstlichen Gingiva ist kaum erkennbar. Die harmonischen Proportionen, die lebendigen lichtoptischen Eigenschaften und nicht zuletzt die einwandfreie Phonetik und Funktion – all das führte zu einem sichtbar glücklichen Patienten (Abb. 12 und 13).

Fazit

Moderne Zahnmedizin ist trotz technischer Komplexität immer eine zutiefst menschliche Angelegenheit. Dieser Fall erinnerte uns daran, dass der wahre Erfolg einer Restauration nicht in der Symbiose aus digitalem Workflow und modernen Werkstoffen liegt, sondern insbesondere im Zusammenspiel von Können und Empathie, das den Patienten mit seinen Bedürfnissen und Erwartungen in den Mittelpunkt stellt. Der Erfolg wird sichtbar, wenn aus einem verunsicherten Patienten wieder ein selbstbewusster Mensch wird (Abb. 14).

German Breyd absolvierte seine Ausbildung von 2012 bis 2014 am Regionalen Zahntechnischen College in Ramenskoye/Russland. Seine berufliche Laufbahn begann 2015 als Assistent im privaten Dentallabor „Gulliver“, das Teil des Kliniknetzwerks „PreziDent“ ist. Von 2019 bis 2020 arbeitete er im Labor „DentService-M“ als Zahntechniker für festsitzende Konstruktionen. Von 2020 bis 2021 war er leitender Zahntechniker an der städtischen Zahnklinik in Schukowski, organisierte die klinisch-laborbezogenen Prozesse und leitete das Zahntechniker-Team. Seit 2021 war er als leitender Techniker im Dentallabor „DS-Lab“ tätig und wurde Mitgründer des Labors, als er es unter dem neuen Namen „Art-Cluster“ rebrandete. Er entwickelt den Bereich 3D-Druck weiter und arbeitet mit renommierten Marken wie Sagemax und Smola zusammen, für die er als Markenbotschafter tätig ist und komplexe Projekte umsetzt. German Breyd absolviert laufend spezialisierte Kurse, um sich beruflich weiterzubilden.