Ist die digitale Totalprothese nur ein Trend oder eine vielversprechende Versorgungsoption für die Zukunft? Dieser Frage gingen zwei Teams – jeweils aus Zahnärzten und Zahntechnikern – auf den Grund: Ein Team arbeitete „analog“, das andere „digital“. Die Idee: Ein und denselben Patienten in einem „dentalen Wettkampf“ parallel mit einer konventionellen respektive einer digitalen Totalprothese im Oberkiefer zu versorgen und dann Bilanz zu ziehen.

Das analoge totalprothetische Team, bestehend aus Assist. Prof. Dr. Davor Illeš und den Zahntechnikern Maja Pavić und Ivan Jagić, alle von der School of Dental Medicine der Universität Zagreb, trat gegen das digitale totalprothetische Team Prof. Dr. Dubravka Knezović Zlatarić, ebenfalls School of Dental Medicine/Universität Zagreb, mit den Zahntechnikern Mihael Skaza, Celje/Slowenien, sowie Robert Pongrac, Zagreb/Kroatien, an.

Die Sparringspartner

Beim analogen Workflow kamen die Frontzahngarnitur Vitapan Excell und die Seitenzahngarnitur Vitapan Lingoform zum Einsatz. Im digitalen Workflow wurde der speziell dafür designte Konfektionszahn Vita Vionic Vigo im Zusammenspiel mit der Aufstellungsintelligenz der Vita Vionic Digital Vigo Denture Tooth Library für alle offenen Systeme verwendet. Am Ende sollten die beiden Rehabilitationsergebnisse für sich sprechen.

Die Wettkampfbedingungen

Ein 70-jähriger Patient wurde in der Klinik vorstellig, weil er mit seiner aktuellen Versorgung im Oberkiefer unzufrieden war. Bei einer ersten Untersuchung zeigte sich dort eine Totalprothese, die schon mehrfach erweitert und unterfüttert worden war. Die Zähne waren vor allem in der Front stark abradiert und frakturiert, weshalb der Patient nicht mehr befreit lachen konnte. Da das Implantat in regio 24 verloren gegangen war, bot die momentane Versorgung im Oberkiefer keinen guten Halt mehr, was im Alltag ein unsicheres Gefühl zur Folge hatte. Aufgrund der mangelnden Stabilität beim Kauen war es zunehmend schwieriger geworden, härtere Nahrung zu zerkleinern. Der Unterkiefer war mit einer Teilprothese mit Klammern herausnehmbar versorgt, wobei die Zähne 35, 36, 41, 46 und 47 ersetzt worden waren. Die Situation im Unterkiefer war soweit stabil und der Patient kam hier gut zurecht, sodass beschlossen wurde, nur den Oberkiefer totalprothetisch neu zu versorgen (Abb. 1).

Analoger und digitaler Startschuss

Da es sich bei dem Patienten um einen pensionierten Zahnarzt handelte, der immer noch neugierig auf neue digitale Technologien war, war er bereit, sich sowohl analog als auch digital versorgen zu lassen. Aufgrund seiner einschlägigen Erfahrung beim Tragen, Anfertigen, Eingliedern und Anpassen von Zahnersatz war er eine hervorragende Testperson für die Beurteilung der Funktionalität und Ästhetik der beiden Totalprothesen.

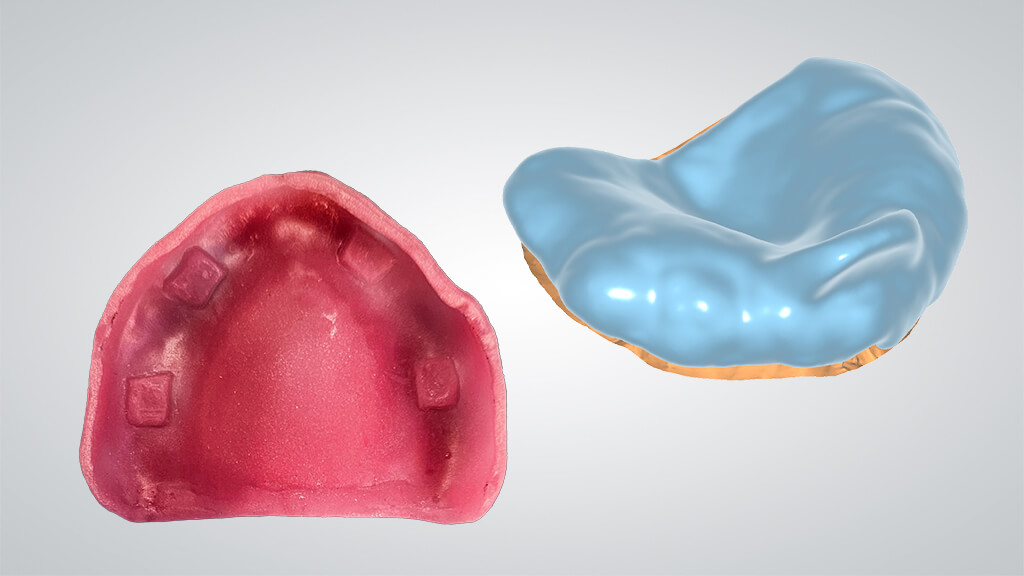

Am Ende sollte also der erfahrene Patient entscheiden, welche Prothese er dauerhaft tragen wollte und welche zukünftig als voll funktionsfähiger Ersatz dienen sollte. Beide Workflows fanden in jeweils fünf Terminen statt. Während das analoge Team klassisch mit einer anatomischen Alginatabformung startete (Abb. 2a), begann das digitale Team initial mit einem Intraoralscan (Medit i700) (Abb. 2b). Während im analogen Labor ein Modell hergestellt, mit Wachs ausgeblockt und ein Löffel zeitaufwendig manuell gefertigt und ausgearbeitet werden musste, wurde der Löffel im digitalen Labor bequem in der exocad Software konstruiert und anschließend additiv gefertigt (Form 3B+).

Funktionsabformung und Bissschablone

Die analog und digital gefertigten individuellen Löffel (Abb. 3a und b) wurden in die Klinik geschickt und nacheinander mukodynamische Abformungen mit dem Polyether Impregum (3M) genommen (Abb. 4a und b). Schon jetzt wurde anhand des Saugeffekts deutlich, dass das Ergebnis des digitalen Löffels dem des analogen Löffels signifikant überlegen war.

Mit dem digitalen System kann der Übergang zwischen der beweglichen und der unbeweglichen Schleimhaut leicht bestimmt werden, sodass automatisch ein Löffel entsteht, der sehr gut passt. Außerdem sind die auf diese Weise hergestellten Löffel in der Regel nicht an den Rändern aufgeweitet, was bei der herkömmlichen Abformung mit Alginat häufig der Fall ist. Die enge Passform verbessert die Haftung des Löffels und ermöglicht es, eine funktionelle Abformung mit einem Material geringerer Viskosität mit kleineren Mengen vorzunehmen, wodurch die initiale Abdichtung und der Ventileffekt verbessert werden.

Für die konventionelle Prothese wurde als Arbeitsgrundlage anhand der mukodynamischen Abformung ein Meistermodell hergestellt. Die Unterschnitte wurden mit Wachs ausgeblockt, um die Bissschablone in gewohnter Weise mit lichthärtenden Platten manuell herzustellen und mit einem Wachswall zu versehen (Abb. 5a).

Als Arbeitsgrundlage für die digitale Prothese wurde die mukodynamische Abformung im additiv gefertigten Abformlöffel gescannt und der Datensatz an das digitale Labor gesendet. Auf dieser Basis wurde ein virtuelles Arbeitsmodell in der exocad Software generiert, auf dem die Bissschablone mit einem retentiven Element konstruiert und wie der individuelle Löffel ebenfalls additiv gefertigt wurde (Abb. 5b).

Kieferrelations- und Zahnfarbbestimmung

In der nächsten analogen Sitzung wurde die Kieferrelationsbestimmung mit Impressionen der Unterkieferzähne im Wachswall durchgeführt (Abb. 6a). Der Unterkiefer wurde für die Herstellung des Gegenkiefermodells mit Alginat abgeformt.

In der entsprechenden digitalen Sitzung wurde die Kieferrelation mit der additiv gefertigten Bissschablone und dem darauf positionierten Wachswall vorgenommen. Im Anschluss wurden die integrierte Bissschablone in registrierter Position und die Gegenbezahnung intraoral gescannt (Abb. 6b). Die digitale Zahnfarbbestimmung fand mit dem Spektrofotometer Vita Easyshade V an den verbliebenen natürlichen Zähnen der Unterkieferfront statt. Mit einem Klick wurde in Sekundenschnelle genormtes Licht über die Messsonde zum Dentinkern geschickt, das Remissionsspektrum wieder aufgenommen, im Gerät die Zahnfarbe ermittelt und 4L2,5 auf dem Display angezeigt. Die analoge Zahnfarbbestimmung erfolgte systematisch in drei Schritten mit dem Vita Toothguide 3D-Master.

Aufstellungsintelligenz der Vita Zahnbibliothek

Der analog arbeitende Zahntechniker hatte nun die Modelle im Artikulator vor sich, führte mit Stiften die Modellanalyse durch, begann anschließend Zahn für Zahn die Frontzahngarnitur Vitapan Excell und die Seitenzahngarnitur Vitapan Lingoform in Wachs aufzustellen und anschließend die Basis für die klinische Einprobe auszuarbeiten.

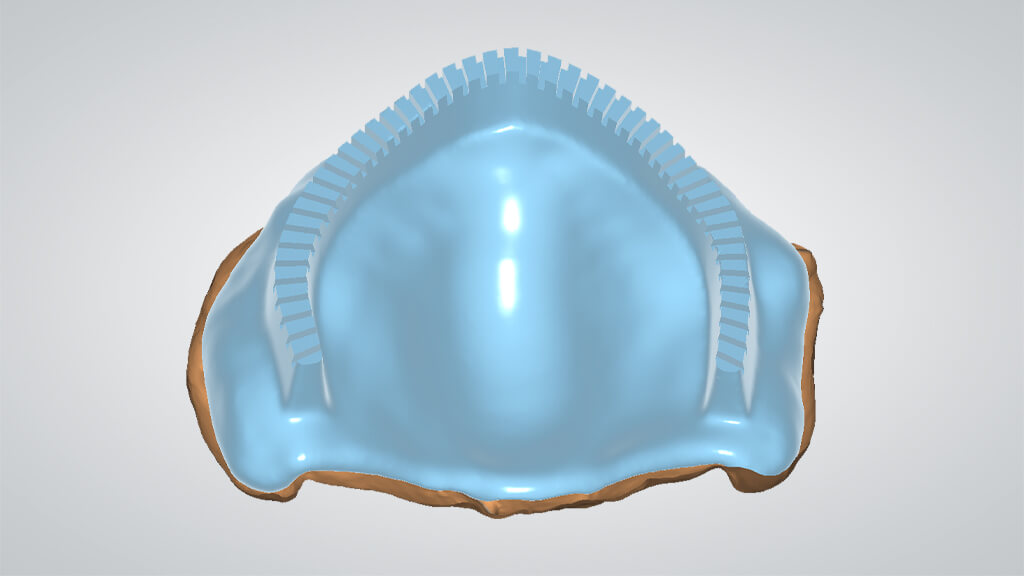

Ein ganz anderes Bild zeigte sich beim digital arbeitenden Zahntechniker: Hier erfolgte die Modellanalyse mit der Maus Schritt für Schritt im Menü. Anschließend wurden in der Vita Vionic Digital Vigo Denture Tooth Library die Front- und Seitenzähne Vita Vionic Vigo ausgewählt und per Mausklick automatisch aufgestellt (Abb. 7). Okklusale Anpassungen geschehen dabei in Reihe, aber auch individuelle Zahnstellungsänderungen sind möglich. Auch die Basis wurde virtuell ausmodelliert. Abschließend wurde für die klinische Einprobe ein weißer Monoblock additiv gefertigt. So stand auch im digitalen Workflow eine Try-in-Prothese zur Verfügung, bei der Zähne und Basis aus einem Guss gefertigt worden waren.

Auspacken, einkleben, fertig

Nach der erfolgreichen klinischen Einprobe wurde die Wachsaufstellung im analogen Labor verschlüsselt, das Wachs ausgebrüht, jeder Zahn einzeln gereinigt, abgestrahlt, repositioniert und konditioniert, um die Prothesenbasis anschließend aus einem Kaltpolymerisat entstehen zu lassen. Im digitalen Labor wurde lediglich die robuste PMMA-Ronde Vita Vionic Base Disc HI in den Rondenhalter eingeschraubt und der CAM-Auftrag an die Milling Unit geschickt.

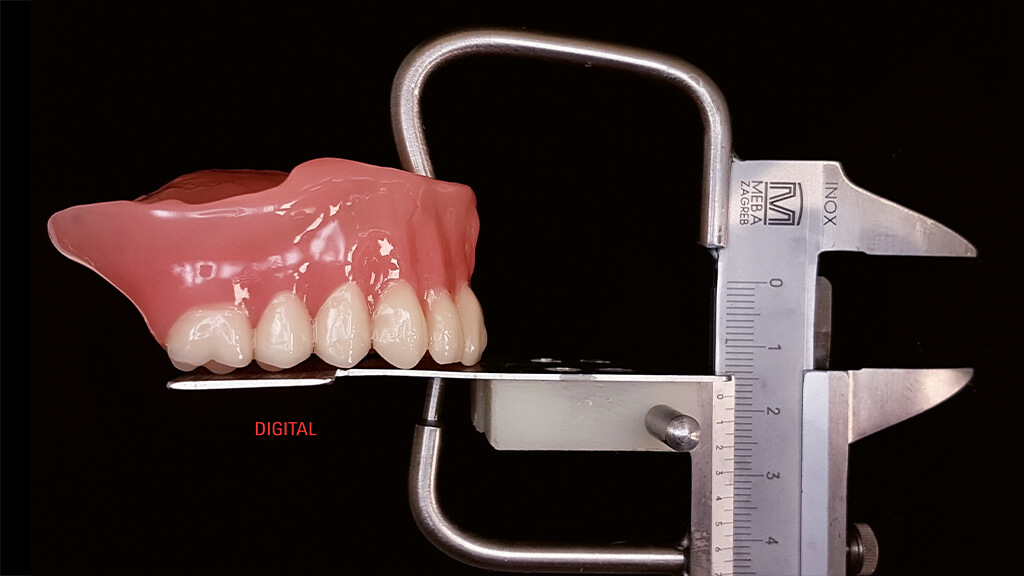

Während die analog gefertigte Prothesenbasis ausgearbeitet wurde, mussten bei der digitalen Fertigung nur die Haltestege entfernt und verschliffen werden. Die vorkonditionierten und präzise nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip zu der Prothesenbasis passenden Konfektionszähne Vita Vionic Vigo mussten nur noch einzeln aus der Blisterverpackung entnommen und durch einen hauchdünnen Auftrag von Vita Vionic Bond mit den Alveolen verbunden werden, um ohne Einschleifmaßnahmen den okklusalen Verhältnissen in Zentrik gerecht zu werden. Aufgrund des grundlegend andersartigen Herstellungsprozesses war eine Lernkurve für die Befestigung der Zähne mit der Kunststoffbasis erforderlich.

Eine Akzentuierung der Papillenbereiche und eine Individualisierung des Lippenschilds war in beiden Fällen – konventionell und digital – mit dem fließfähigen Verblendkomposit Vita VM LC flow und den Kompositmalfarben Vita Akzent LC möglich.

Wettkampfanalyse

Für viele Patienten sind Abformungen eine Qual. Mit der digitalen Technologie ließ sich im vorliegenden Fall deren Anzahl reduzieren, was den Behandlungskomfort deutlich erhöhte und die Behandlungszeit verringerte. Die initiale anatomische Abformung und die Abformung für die Herstellung des Gegenkiefermodells konnten durch die digitale Technologie übersprungen werden, wobei die längere und unangenehmere mukodynamische Abformung in beiden Workflows konventionell durchgeführt werden musste.

Während die Herstellung von individuellen Löffeln und Bissschablonen in einem konventionellen Labor ein zeitaufwendiger Prozess ist, können diese prothetischen Hilfsmittel mit Hilfe der additiven Fertigung sauber, mit absoluter Präzision, ohne großen Arbeitsaufwand und vor allem kostengünstig hergestellt werden. Die digitale Fertigung hat also Vorteile in Bezug auf die Effizienz [1]. Im direkten Vergleich zwischen konventioneller und digitaler Herstellung benötigte die CAD/CAM-gestützte Fertigung in einer kontrollierten, randomisierten Studie mit 16 Probanden durchschnittlich vier Stunden. Die konventionelle Fertigung dauerte mit 10,5 Stunden mehr als doppelt so lange [2]. Die etwas höheren Materialkosten für den digitalen Arbeitsablauf werden damit durch die frei werdenden Personalstunden mehr als kompensiert.

Ein deutlicher Vorteil digitaler Technologien liegt in der Herstellung von Zahnersatz aus industriell vorgefertigten Materialien, die dadurch herausragende physikalische Eigenschaften besitzen. Die Reduzierung menschlicher Fehler bei der Herstellung von Prothesen ist ein wesentlicher Faktor für deren Funktionalität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit im klinischen Langzeitverlauf.

Die digitale Zahnfarbbestimmung ging schneller von der Hand als die konventionelle, ohne dass dafür die Expertise der visuellen Zahnfarbbestimmung nötig war. Das umgebungsunabhängige Spektrofotometer Vita Easyshade V erwies sich hier als präziser als das menschliche Auge [3].

Einen entscheidenden Vorteil bietet die virtuelle Aufstellung mit der Vita Vionic Digital Vigo Denture Tooth Library. Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel können nach der menügeführten Modellanalyse sieben verschiedene Aufstellungskonzepte in allen Bisslagen und Bissklassen per Knopfdruck angewendet werden (siehe Abb. 7). Vor allem die analoge Umsetzung der Basis in Kunststoff ist ein sehr arbeitsintensiver Schritt, der im digitalen Workflow größtenteils an die Milling Unit oder den 3D-Drucker delegiert werden kann.

Der Konfektionszahn Vita Vionic Vigo simuliert mit seiner dreidimensionalen Schichtung den anatomischen Aufbau natürlicher Zähne und bietet die hohe Ästhetik und die Robustheit, die Anwender von Vita-Zähnen gewohnt sind und ist deswegen für die Totalprothetik das Mittel der Wahl.

Lediglich bei schwierigen Platzverhältnissen, einer irregulären Gegenbezahnung und bei Teilprothetik ist gefrästes Zahnmaterial eine Alternative. Dieses kann beispielsweise aus der Vita Vionic Dent Disc multiColor subtraktiv gefertigt werden, die auf der Kompositrezeptur Vita MRP (Microfiller Reinforced Polymermatrix) beruht, aus der auch alle analogen Vita-Premiumzähne gefertigt werden. Additiv gefertigtes Zahnmaterial entspricht in der Regel noch nicht den funktionellen und ästhetischen Ansprüchen.

Akzeptanz des Workflows

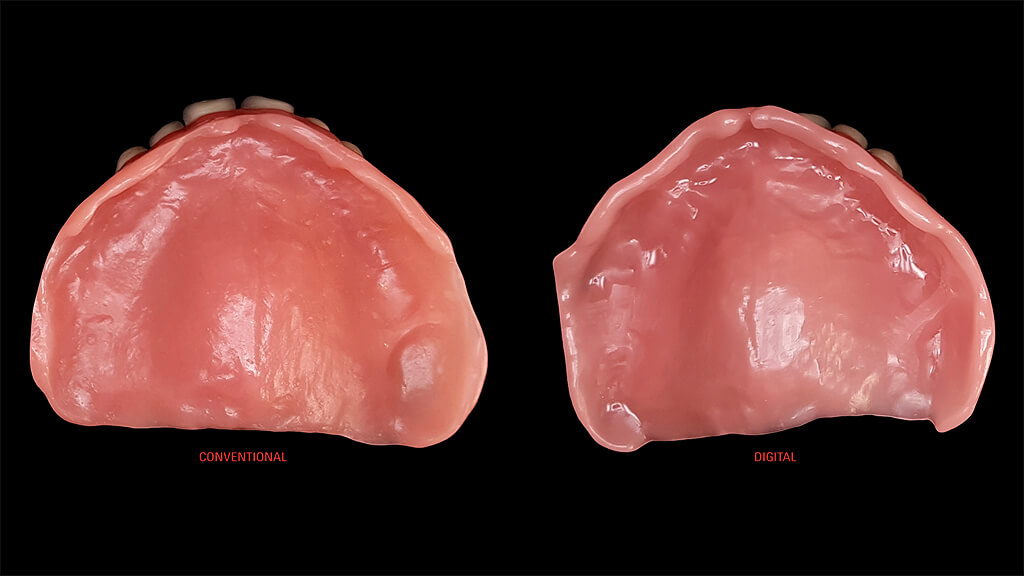

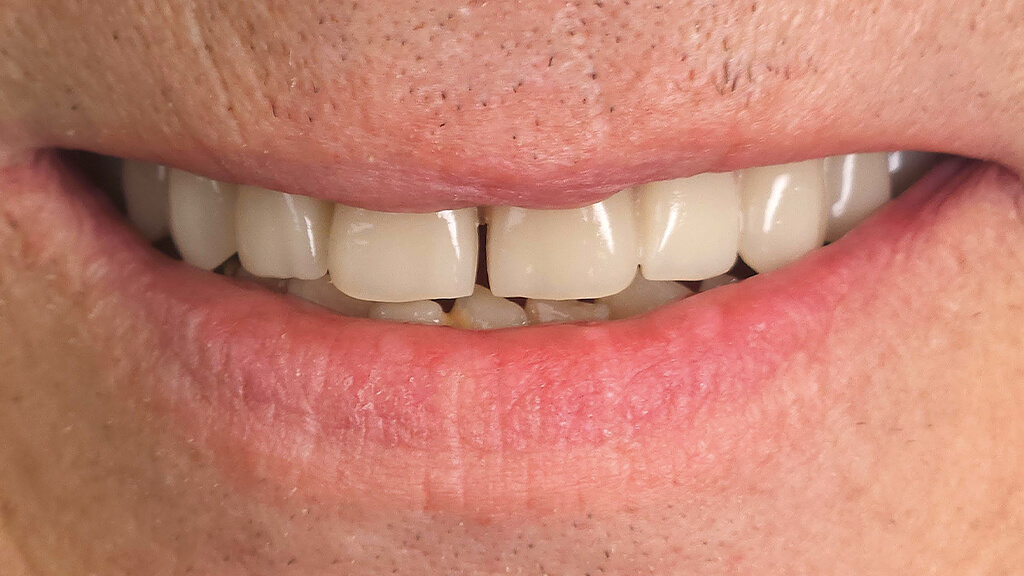

Der Patient mochte beide Prothesen und wäre als dentaler Fachmann hinsichtlich Funktion und Ästhetik mit beiden Rehabilitationen zufrieden gewesen (Abb. 8). Ihm gefielen die unterschiedlichen Aufstellungen und die erreichte Lagestabilität gab ihm die nötige Sicherheit. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass sowohl die konventionelle als auch die digitale Herstellung zu einer erfolgreichen Patientenbehandlung führen. Aufgrund der reduzierten Behandlungszeit und der geringeren Anzahl der Abformungen empfand der fachkundige Patient den digitalen Workflow als etwas angenehmer als den konventionellen.

Funktionelle Stabilität

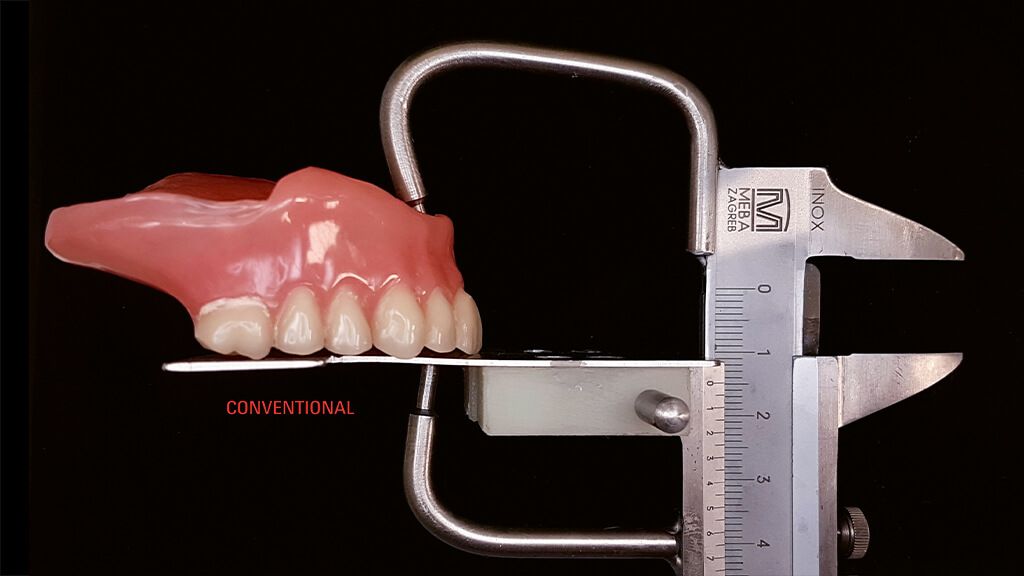

Der ehemalige Zahnarzt empfand unmittelbar nach dem Einsetzen den Halt der digitalen Prothese als etwas besser als den der konventionell gefertigten. Wie beschrieben, bietet der additiv gefertigte individuelle Löffel grundsätzlich den Vorteil einer präziseren Passung, woraus bei der mukodynamischen Abformung ein besserer Ventileffekt resultiert. Die Verteilung der Kräfte unter Einbeziehung der Kaumuskulatur ist dabei nicht nur für die Bestimmung der Randbereiche, sondern auch für die spätere Dimensionierung der Prothesenbasis entscheidend. Beides kann effektiv in das Design der Prothese implementiert werden, um deren funktionelle und strukturelle Integrität zu gewährleisten (Abb. 9 bis 11).

Im weiteren Behandlungsverlauf führt die eingescannte mukodynamische Abformung in Kombination mit der präzisen CAD/CAM-gestützten Fertigung der Basis nach dem mukostatischen Konzept und dem engeren Kontakt der Prothesenbasis mit dem darunter liegenden Weichgewebe zusätzlich zu einem vorteilhaften Halt. Dadurch könnte der digitale Workflow zukünftig möglicherweise auch kürzere Prothesenbasen ermöglichen, ohne die Retention zu beeinträchtigen.

Darüber hinaus kann im digitalen Workflow die Dimensionierung der endgültigen Prothesenbasis, insbesondere in Bereichen, die eine größere Schichtstärke oder Ausdünnung erfordern, in der CAD-Software kontrolliert angepasst werden, um Tragekomfort und Funktion zu verbessern. Konventionell bleibt dies eine Herausforderung.

Generell wurde bereits nachgewiesen, dass die Retention von digital hergestellten Prothesenbasen aufgrund ihrer verzugs- und schrumpfungsfreien Präzision besser ist als die von konventionellen mit polymerisierten Polymethylmethacrylaten [4]. Der präzise Kontakt der Basis mit der Schleimhaut könnte zudem eine Möglichkeit sein, die Resorption des Alveolarkamms zu verhindern.

Der Patient selbst stellte im klinischen Langzeitverlauf die Vorteile der industriell vorgefertigten Materialkomponenten fest, die ein besseres Kauerlebnis und mehr Sicherheit beim Zerkleinern härterer Speisen bieten. Die in die Basis der digitalen Prothese eingearbeiteten Gaumenfalten und die Papilla incisiva gefielen dem Patienten dagegen nicht, weshalb sie entfernt wurden. Dennoch entschied er sich letztendlich für die CAD/CAM-gefertigte Prothese (Abb. 12).

Expertise versus Technologie

Insgesamt gesehen ist die digitale Fertigung ein zeitsparendes und präzises Verfahren. Ein Experte für konventionelle Totalprothetik steht dem digitalen Workflow jedoch sicherlich in nichts nach. Die neue Technologie kann aber ein wirksames Mittel sein, um dem Fachkräftemangel in vielen Ländern entgegenzuwirken.

Die meisterhafte Anfertigung von herausnehmbarem Zahnersatz ist eine Kunstform, die viel Erfahrung erfordert. Kombiniert man für den komplexen Herstellungsprozess von Totalprothesen dieses Know-how mit dem Einsatz digitaler Technologien, lassen sich materialseitig noch konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse erzielen.

In der Regel wird konventioneller Zahnersatz eher „funktionell“ hergestellt, wobei Stabilität und Kauleistung im Vordergrund stehen. Dieser Grundgedanke ist für die analoge Ausgestaltung und Herstellung immer ausschlaggebend.

Ein spezielles Feature des digitalen Workflows ist die Möglichkeit, die Okklusion und die Zahnaufstellung unkompliziert zu modifizieren und zu testen, was im analogen Workflow in der Regel anspruchsvoll und zeitaufwendig ist und erfahrene und hoch qualifizierte Techniker erfordert. Insbesondere in komplexen und anspruchsvollen Fällen wie diesem machen die einfache virtuelle Änderung oder Neuaufstellung und die additive Herstellung von Try-ins das Behandlungsprotokoll vorhersagbarer und sicherer.

Die exakte Reproduzierbarkeit ermöglicht es, im Falle eines Verlustes oder einer Fraktur auf Knopfdruck eine neue Rehabilitation anhand des bereits vorhandenen Datensatzes anzufertigen. Die Vita Vionic Digital Vigo Denture Tooth Library stellt eine Kompetenzerweiterung für jedes Labor dar und ergänzt mit ihren zahlreichen vordefinierten Aufstellkonzepten das angebotene Portfolio. In diesem Fall war die vertikale Dimension der digitalen Prothese deutlich ausgeprägter, da das Team beschlossen hatte, die konfektionierten Zähne bei der virtuellen Aufstellung deutlich mehr und jugendlicher zu exponieren.

Fazit

Die Kombination aus den gebrauchsfertig vorkonditionierten Konfektionszähnen Vita Vionic Vigo und der Aufstellintelligenz der Vita Vionic Digital Vigo Denture Tooth Library hat sich als Erfolgsmodell für alle Labore erwiesen, die bereits im digitalen Workflow arbeiten. Rein konventionell arbeitende Labore sollten vor der Anschaffung von Hard- und Software immer die Auslastung der neuen Technologie berücksichtigen, die alleine mit Totalprothetik häufig nicht gewährleistet sein wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die digitale Prothese nicht nur ein Trend ist, sondern eine funktionierende und vielversprechende Versorgungsmöglichkeit darstellt.

Assist. Prof. Dr. Davor Illeš schloss im Jahr 2000 sein Studium an der Zahnmedizinischen Fakultät der Universität Zagreb ab und arbeitete anschließend dort als wissenschaftlicher Assistent. 2005 schloss er seine Spezialisierung im Bereich zahnärztliche Prothetik ab und verteidigte 2009 seine Dissertation. Er arbeitet als außerordentlicher Professor an der Universität Zagreb und ist in seiner Privatklinik in Zagreb tätig. Er beteiligt sich an Lehrveranstaltungen in der Grundausbildung und leitet Fortbildungskurse. Er koordiniert die Fächer „Information Technology in Dental Medicine“ und „Preclinical Mobile Prosthetics“ im englischsprachigen Studiengang und das Fach Gnathologie an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Ljubljana. Er ist Mitglied von Fachgesellschaften in Kroatien und im Ausland sowie Autor zahlreicher Veröffentlichungen.

Prof. Dr. Dubravka Knezović Zlatarić ist Professorin im Fachbereich herausnehmbare Prothetik und Leiterin der Wahlvorlesungen „Grundlagen der ästhetischen Zahnheilkunde“ und „Klinische digitale Kommunikation mit dem Dentallabor“ an der Zahnmedizinischen Fakultät der Universität Zagreb, wo sie ihre Spezialisierung in der Prothetik erlangte und ihre Promotion abschloss. 2007 wurde sie für ihre herausragende Posterpräsentation beim International College of Prosthodontists in Fukuoka/Japan mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Sie leitete mehrere wissenschaftliche Projekte, die vom kroatischen Ministerium für Wissenschaft und der Universität Zagreb finanziert wurden. Ihr Forschungsschwerpunkt und ihre klinische Ausrichtung liegen auf ästhetischen Zahnbehandlungen mit minimalinvasivem Fokus.