Zugegeben, sie klingen manchmal etwas abgedroschen, die dentalen Slogans: das neue Zähne ein neues Lächeln schenken, dass die Patienten mit ihren neuen Zähnen ein neues Selbstvertrauen gewinnen viel selbstbewusster sind. Für Haristos Girinis sind dies aber keine hohlen Phrasen, sondern Fakten, für die es einige Informationen zu sammeln und herauszuspüren gilt. Alles Dinge, die er bei seinem täglichen Tun erlebt und lebt. So auch in diesem, nachfolgend dargestellten Fall. Die noch recht junge Patientin sprudelte förmlich vor Charisma; eine sportliche, aktive junge Frau, die den Umgang mit Menschen nicht scheute. Was sie aber sehr an sich selbst störte, und was sie förmlich zu verstecken suchte, das waren ihre oberen mittleren Inzisiven. Für sie ein Manko, das es zu verstecken galt

Ästhetisch motivierte Zahnbehandlungen sind oft undankbar. Der Wunsch der Patienten nach Veränderung ist zwar groß, doch es gibt oft Schwierigkeiten mit dem Wie. Wie sollen die neuen Zähne aussehen? Wie wirke ich mit meinen neuen Zähnen? Wie erkläre ich, was ich mir wünsche? Wieso versteht mich keiner? Selbst die vermeintlich banale Aussage, Ich will einfach schöne Zähne! birgt Stolpersteine, denn schließlich will genau ergründet werden, was mit diesem einfach schön gemeint ist.

Ein derart einfacher Wunsch lag auch dem nun folgenden Fall zugrunde. Vermeintlich einfach, denn es galt viel mehr, als nur schöne Zähne anzufertigen. Es galt vielmehr, den Menschen als Ganzes zu erfassen und zu verstehen, und auf dieser Basis neue Zähnen anzubieten. Zähne, die dem Wesen und somit den geheimen Ansprüchen der Patientin genügen sollten.

Casus knacksus waren die beiden mittleren oberen Inzisiven einer jungen Frau. Die 30jährige, sehr aktive, quirlige und lebensfrohe Patientin arbeitet als Physiotherapeutin, verbringt fast ihre gesamte Freizeit in der Natur und mit Sport (vornehmlich beides zusammen, also Sport in der Natur) und wirkte auf den ersten Blick alles andere als schüchtern. Doch wenn man sich mit ihr unterhielt, und das taten wir im Rahmen des ersten Planungsgesprächs, dann wurde schnell klar, dass sie sich sehr an ihren beiden mittleren Schneidezähnen störte. Und zwar so sehr, dass sie sie ständig versuchte, zu verstecken. Zähne bekam man während des Gesprächs eigentlich kaum bis gar nicht zu Gesicht, ein unbeschwertes Lächeln oder gar Lachen fand eigentlich gar nicht statt, kurzum: Sie schämte sich ganz offensichtlich für ihre Zähne.

Die Ausgangssituation

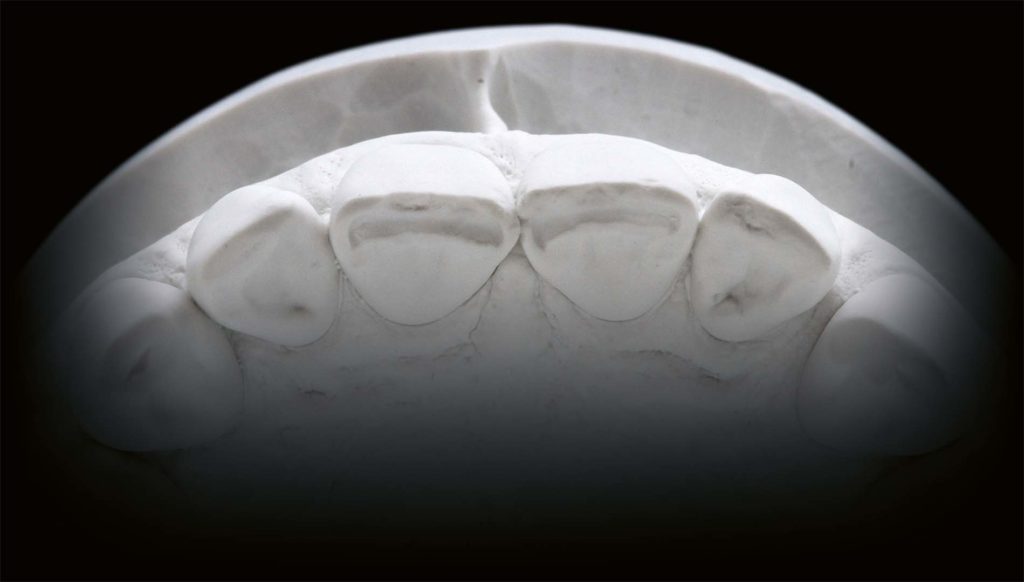

Auch wenn die Patientin sich offensichtlich für ihre Zähne schämte, so war das eigentliche Problem, oder Schadensbild gar nicht so gravierend. Der Stein des Anstoßes bildeten ihre beiden mittleren Inzisiven, deren Inzisalkanten die Patientin sich sicherlich auch infolge ihres sportlichen Ehrgeizes kaputtgebissen hatte (Abb.1 und 2). Schließlich stand sie aufgrund ihres Naturells ständig unter Strom. Man könnte sogar sagen, dass ihr Standgas etwas höher als bei anderen eingestellt war.

Sie wurde daher bei Herrn Dr.?Walter in der Praxis von Dr.?Goppert & Kollegen vorstellig, um in Erfahrung zu bringen, wie man in einem Fall wie dem ihren verfahren könne. Optionen gäbe es tatsächlich viele (klassische Kronen oder Veneers), doch gilt es bei einer derart jungen Patientin, die ansonsten gesunde Zähne aufweist, so wenig wie möglich und gerade einmal so viel wie nötig zu unternehmen.

Einer der Gründe, warum die Inzisalkanten der mittleren Inzisiven derart verloren gegangen waren, ist sicher in der Stellung der beiden Zähne zu sehen. Die zentralen Inzisiven standen mesial etwas intrudiert und wiesen eine leichte Schmetterlingsstellung auf. Somit war gewährleistet, dass die beiden oberen Einser bei Protrusions- und generell bei Exkursionsbewegungen des Unterkiefers sehr früh kollidieren. Dies geht insbesondere aus den Situationsmodellen und den Palatinalansichten des Modells hervor (Abb.3 und 4). Aus der Abbildung 5 wird nochmals sehr deutlich, dass die beiden mittleren Inzisiven in Bezug auf den Zahnbogen intrudiert stehen. Theoretisch müssten die beiden Einser also einfach von palatinal nach labial gedrückt werden, um die Inzisalkanten wieder in den Zahnbogen zu bekommen. Da dies aber keine Option war, und die abradierten Zähne ja eh inzisal verlängert werden mussten, war ein prothetischer Weg aufgezeigt, um die Schneidekanten wieder in den Zahnbogenverlauf zu bekommen. So bekämen wir auch die Inzisalkanten der beiden mittleren Inzisiven bei der Protrusion wieder aus dem Frühkontakt, sodass diese lediglich wieder verlängert werden müssten.

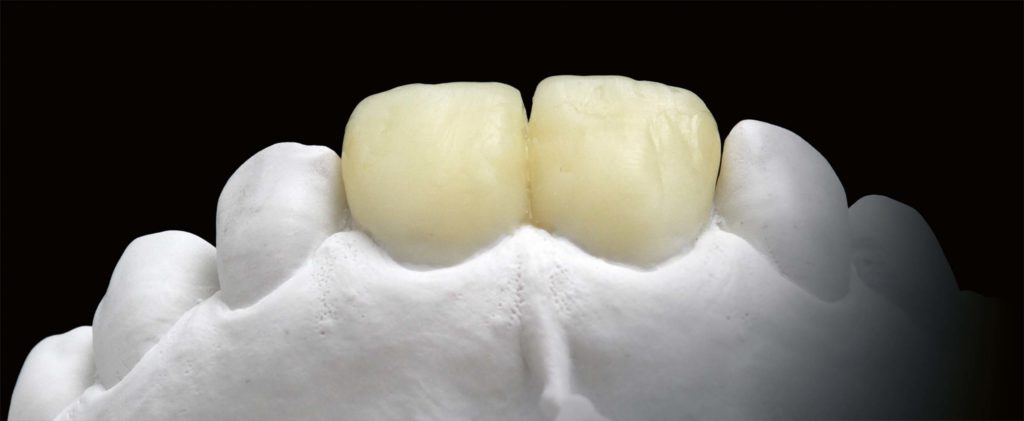

Im additiven Wax-up wurde daher der Betrag erarbeitet, um den die Zähne nach bukkal geschoben werden müssten, damit die Schneidekanten aus dem Frühkontakt kommen (Abb.6 und 7). Zudem wurde die neue Länge der mittleren Schneidezähne im Rahmen des Wax-ups festgelegt und auch die Abrasion, die ja bereits vorhanden war, wurde in die Führungsfläche übertragen. Denn wir mussten uns im Klaren sein, dass die Restauration gewissen Belastungen ausgesetzt sein wird ein Aspekt, der sich sowohl in der Gestaltung, als auch in der Materialwahl und Art der Befestigung widerspiegeln wird oder werden sollte. So erhielten wir in Summe eine recht gute Idee davon, wie die zukünftige Situation aussehen könnte, ja vielleicht sogar sollte! Das Wax-up ist also zu diesem Zeitpunkt ein sehr entscheidender und wegweisender Punkt, der uns davon abhält, einfach mal ins Blaue hinein loszuarbeiten. Getreu dem Motto: das wird schon. Zudem können wir für ein Wax-up ja auch Geld verlangen.

Doch auch hier zeigt sich, wie blind wir durch Fokussierung werden. Denn das Wax-up zeigt eigentlich recht deutlich (vgl.?Abb.6), dass, wenn wir nur die beiden mittleren Inzisiven verlängern, die Stufe zu Zahn 22 zu groß werden würde. Aus diesem Grund müsste man, wenn man es perfekt machen wollen würde, auch den Zahn 22 in die ästhetische Therapie miteinbeziehen. Aus zwei werden also drei zu versorgende Zähne. Denn aus der Analyse der Situation ging auch hervor, dass die mesio-inzisale Kante des Zahns 22 auch bereits leicht abradiert war (vgl.?Abb. 4). Somit hätte ein Einbeziehen dieses Zahns in die Versorgung in erster Linie funktionelle Beweggründe und würde in zweiter Linie, quasi als positiver Nebeneffekt, dafür sorgen, dass der gesamte Zahnbogen harmonischer erscheint. Form folgt nämlich immer der Funktion. Das sollte mittlerweile bekannt sein, doch falls nicht, sei es an dieser Stelle nochmals erwähnt.

Im Fokus unserer Betrachtung lagen jedoch zunächst einmal die beiden Einser. Allerdings hatten wir durch das Aufwachsen sehr gut erkennen und aufzeigen können, dass für eine perfekte Lösung des Falls der Zahn 22 mit in die Versorgung eingeschlossen werden musste.

Mock-up und Visualisierung im Patientenmund

Um die neue Zahnlänge und -stellung im Mund prüfen und der Patientin visualisieren zu können, mussten im Labor Hilfsmittel angefertigt werden, mit denen sich die erarbeitete Kontur übertragen lässt. Dies ist wichtig, da uns am Gipsmodell schlichtweg die Lippe, und somit die Dynamik und Mimik der Patientin fehlt.

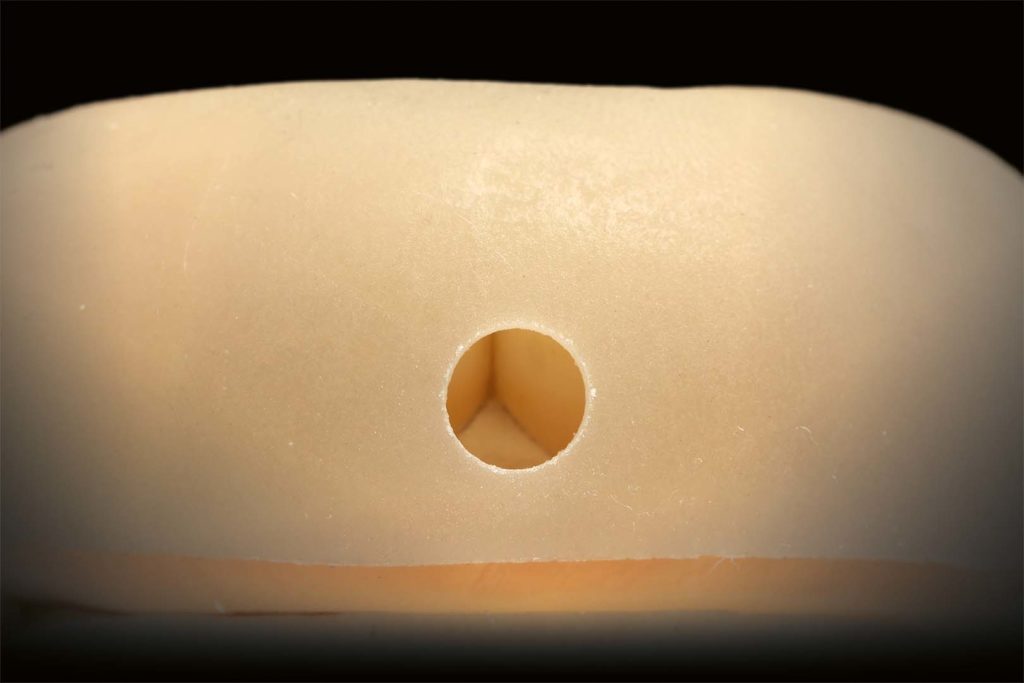

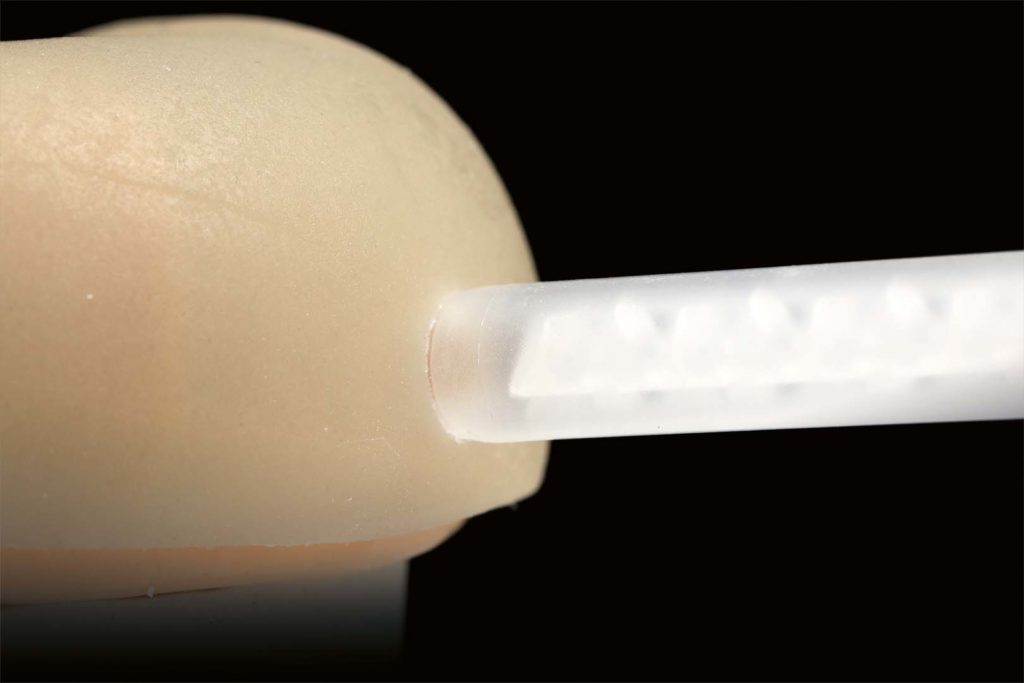

Daher wurde das Wax-up auf dem Modell mit einem Silikonwall gesichert. Da es wichtig ist, dass dieser Wall zur präzisen und lagerichtigen Übertragung ausreichend stabil ist, kam hierfür ein Knetsilikon der Shore Härte 70 zum Einsatz. Zudem ist auf eine ausreichende Dicke des Silikonwalls zu achten. Um nun gewährleisten zu können, dass der Behandler für das Mock-up ein lichthärtendes Komposit verwenden kann, wurde der Silikonwall im technisch relevanten Bereich gefenstert (Abb.8). Zuvor war jedoch der gesamte Wall mit einem lichthärtenden Löffelmaterial überzogen worden, sodass wir diesen Überwurf nun im Bereich der Fensterung als Hohlform verwenden konnten. Hierfür wurde im Bereich der Einser eine Öffnung in dem Überwurf angebracht (Abb.9), sodass dadurch der Hohlraum mit einem transparenten Silikon aufgefüllt werden konnte (Abb.10). So erhält man schnell und einfach einen Vorwall, der die Kriterien Stabilität, exakte Reponierbarkeit und Lichtdurchlässigkeit erfüllt (Abb.11).

In der Praxis wurde daraufhin mit Dentin und Schneide (Verblendkomposit) das Wax-up mithilfe des Vorwalls auf die Zähne der Patientin übertragen (Abb.12). Dadurch erhielten wir einen sehr guten Eindruck davon, wie die Restauration später aussehen und funktionieren würde. Ein sehr hilfreiches und leider immer noch viel zu oft unterschätztes Mittel, um das Ergebnis vorab zu visualisieren (Abb.13 und 14). Da die Patienten in der Regel Laien sind, können sie sich unter unseren verbalen Ausführungen nichts vorstellen unter dem Mock-up im Mund allerdings schon. Das Mock-up sorgt für ein optisches, haptisches, funktionelles und emotionales Erlebnis. Es werden zwar auch digitale Visualisierungen angeboten, die mit Sicherheit auch schön anzusehen und marketingtechnisch für den Zahnarzt ein gutes Instrument sind, doch die direkte intraorale Betrachtung ist aus unserer Sicht nach wie vor unangefochten. All die Dynamik, die einem das Mock-up am lebenden Objekt bietet, kann kein Programm simulieren. Mit einem Mock-up sind wir in der Lage, Korrekturen, Optimierungen direkt additiv und subtraktiv vornehmen zu können. Im Rahmen dieser Anproben erkennt man immer wieder, wie sich die Unterlippen an die alten Situationen angepasst haben. Das heißt in unserem Fall, dass die Unterlippe einer infolge von Abrasionen et cetera entstandenen Konkavität der oberen Schneidezähne konvex folgt. Sie folgt dem Schneidekantenverlauf.

Unser Körper ist einem ständigen dynamischen Anpassungsprozess unterworfen, das heißt, er reagiert sehr schnell auf gegebene Be- aber auch Entlastungen. In diesem Fall kam die Unterlippe dem in Folge der Abnutzung entstandenen Schneidekantenverlauf entgegen, um eine gestörte Lautbildung (F-Laute) zu kompensieren (Abb.15).

Aus diesem Grund erscheint unser im Mock-up visualisierter Vorschlag auf den ersten Blick noch etwas unstimmig, da die Unterlippe einen gegenförmigen Verlauf vorgibt. Die Patientin hat auch in diesem Fall die Rückmeldung gegeben, dass ihre neuen Zähne mit der Unterlippe kollidieren. Dieser Umstand ist aber auf die neue alte phonetische Situation zurückzuführen, und die Unterlippe wird sich relativ schnell an die neue Situation adaptieren. Das müssen wir den Patienten in solchen Situationen erklären.

Was sich im Rahmen dieser Mock-up-Einprobe aber auch sehr gut erkennen ließ, das war, dass die mesiale Ecke des Zahns 22 unbedingt auch in den Behandlungsplan integriert werden müsste, um einen harmonischen Verlauf der oberen Schneidezähne realisieren zu können (vgl.?Abb. 15).

All diese Erlebnisse und Erkenntnisse sind wichtig für das weitere Vorgehen, da dadurch Vertrauen aufgebaut, aber auch herausgefunden werden kann, wie groß die Bereitschaft des Patienten ist, den angepeilten Weg mitzugehen. Ein extrem wichtiger Termin also für das zukünftige Teamwork aller an der Behandlung beteiligter Personen. Ein Mock-up ist für einen gewissenhaften Zahntechniker unausweichlich, da sich damit das Arbeitsobjekt am Patient begutachten lässt. Ohne Mock-up befände man sich also im Blindflug (sowohl Zahnarzt, Zahntechniker als auch Patient) und das wollen wir nicht!

Allerdings müssen wir lernen, dem Patienten zuzuhören, denn die Erfahrung hat gezeigt, dass er mit seinen laienhaften Aussagen oft Recht hat. Das wirkt zu groß!, Das wirkt zu bollig! beinhaltet sehr viele wichtige Informationen für uns, die es jedoch aus der Sicht des Fachmanns zu analysieren und übersetzen gilt.

Anfertigung der Restaurationen

Als Erkenntnis aus der Mock-up-Einprobe hatte sich ja ergeben, dass der Zahn 22 in die Versorgung mit einbezogen gehörte. Geplant wurde dafür ein Additional, mit dem die mesio-inzisale Schneidekante rekonstruiert und der Zahnbogenverlauf harmonisiert werden sollte. Um die Patientin diesbezüglich nicht zu überfordern, sollte dieses Additional als Zugabe angefertigt und die Patientin damit überrascht werden. Ein Give Away, dass der Zahntechniker bereit war anzufertigen. Mal sehen, ob sie es später überhaupt wahrnehmen würde.

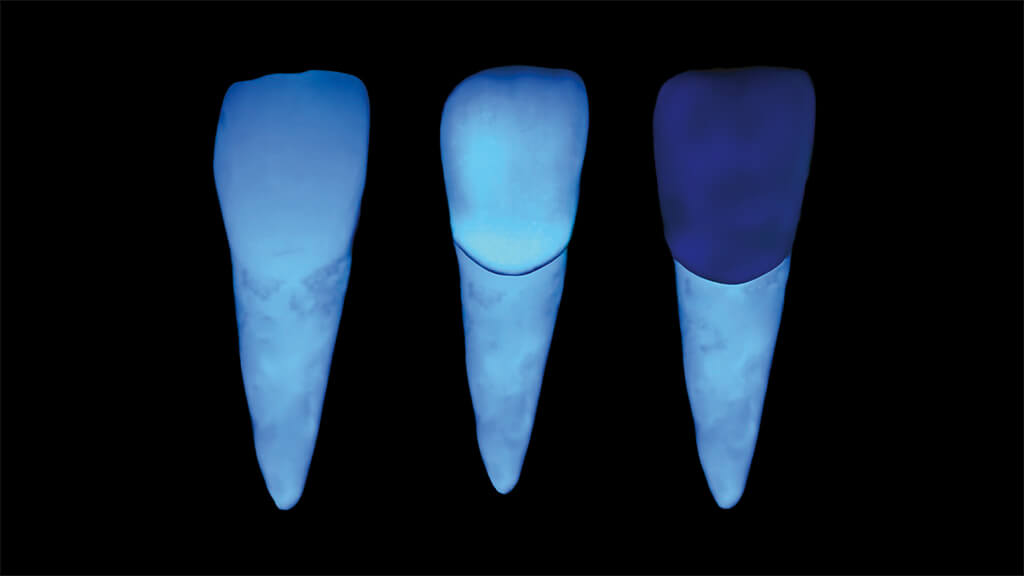

Auf der Basis all der im Rahmen der Mock-up-Einprobe erhobenen Informationen (Form, Stellung, Länge/Breite, Funktion et cetera) konnte es nun im Labor an die zahntechnische Umsetzung der definitiven Arbeit gehen. Für die nötigen Farbinformationen wurde auf ein Bild zurückgegriffen, dass beim ersten Besuch der Patientin mit einem Polarisationsfilter angefertigt worden war (Abb.16). Hieraus lassen sich wertvolle Informationen über die Farbe des Dentins und bestimmte farbliche Charakteristika der internen Dentinstruktur des Zahns ableiten. Ausgehend von der Idee, den Schmelz nahezu unberührt zu lassen und nur eine definierte Präparationsgrenze im nicht sichtbaren Bereich anzulegen, die die Grenze unserer prothetischen Versorgung definieren und eine exakte Positionierung und das Versäubern erleichtern sollte, bereitet Dr.?Walter die Situation vor. Präpariert wurde mit einem Rotring-Diamant unter minimalem Anpressdruck und maximaler Vergrößerung (Zeiss OP-Mikroskop). Abgeformt wurde mit einem A-Silikon in Doppelmischtechnik, ohne Fäden zu legen. Mittels dieser Technik konnten die gingivalen Verhältnisse exakt abgeformt und auf das Modell übertagen werden.

Im Labor wird diese Abformung zweimal ausgegossen: zunächst nur die Region der drei zu versorgenden Zähne. Das so erhaltene Modell dient dazu, Steckstümpfe zu fertigen, da auf feuerfesten Duplikatstümpfen gearbeitet werden soll (Abb.17 bis 20). Aus der Abbildung 18 wird sehr gut ersichtlich, dass sehr minimalinvasiv gearbeitet und lediglich eine definierte Präp-Grenze angelegt wurde. Abbildung 19 zeigt den extrahierten Zahn 22, der ja lediglich noninvasiv mit einem Additional auf der mesio-inzisalen Ecke versorgt werden sollte.

Da in unserem Fall die Veneers auf den Zähnen 11 und 21 eher einen kronenartigen Charakter aufweisen würden, wurde für deren Anfertigung vom favorisierten Weg abgelassen, und nicht direkt auf feuerfesten Stümpfen geschichtet*.