Was tun, wenn eine Patientin vorstellig wird, sich eine schönere Zahnfarbe wünscht, und es sich dann zeigt, dass weitaus mehr im Argen ist? Auf einmal befindet man sich im luftleeren Raum, und man braucht überzeugende Argumente, aber auch Planungssicherheit. Beides versprechen Programme wie Digital Smile Design. Doch Vorsicht: Der Mensch kann nicht rein digital vermessen und geplant werden. Absolute Sicherheit kann nur die direkte Arbeit mit und am Patienten bieten. Die Autoren zeigen anhand einer desolaten Mundsituation, wie sie dieser Herausforderung begegnen und im Team ein kleines Wunder vollbringen.

Ausgangssituation

Wenn man sich die Ausgangssituation der Patientin vor Augen führt, in der sie damals in die Praxis gekommen ist, dann stellt sich die Frage, wie weit Wünsche und Vorstellungen vom eigentlichen Handlungsbedarf abweichen. Wir fragen unsere Patienten immer nach ihren Wünschen und Vorstellungen. Unserer Patientin war es ganz wichtig, dass sie die gleiche Zahnfarbe bekommt, wie sie ihre Freundin zuvor bekommen hatte. Diese war vor kurzem von uns komplett saniert worden. Und da sie die Farbe der neuen Zähne ihrer Freundin so schön fand, konsultierte sie auf deren Empfehlung unsere Praxis.

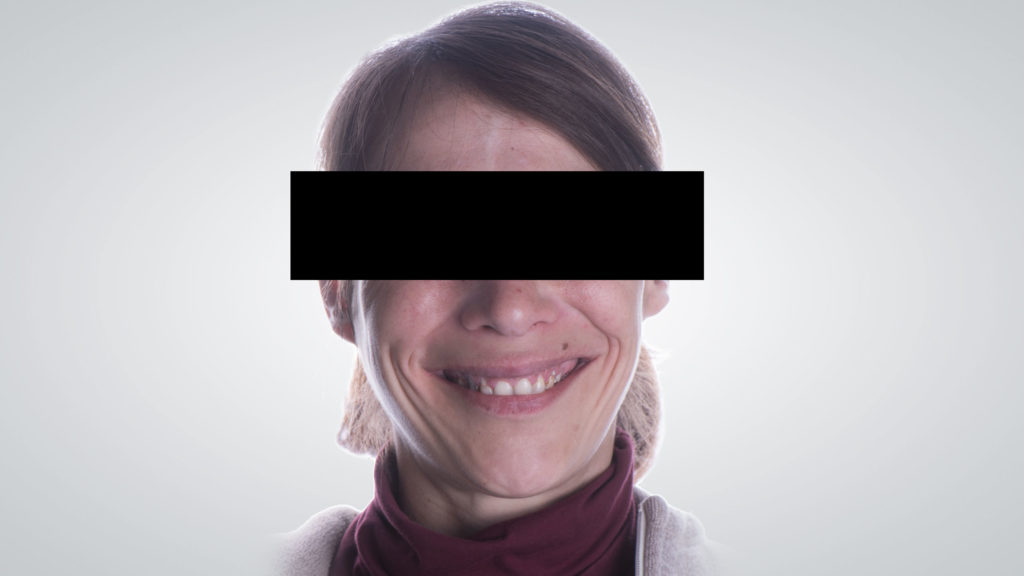

Bei der 38-jährigen Patientin stellte sich bei der ersten Begutachtung das aus den Abbildungen 1 und 2 ersichtliche Bild dar. Wie bereits erwähnt, war es ihr wichtig, dass sie Zähne in der tollen, hellen Zahnfarbe ihrer Freundin bekäme in einer B1.

Interessant war, dass die starken Abnutzungen ihrer natürlichen Zähne von der Patientin kein einziges Mal angesprochen wurden.

Sie äußerte lediglich, dass ihr Vater sie damit aufzog, dass sie beim Lachen so viel Zahnfleisch zeigte. Somit stand zusätzlich die Frage im Raum, ob man da auch was machen könne?.

Es wurden Statusaufnahmen der Patientin angefertigt (Abb.3 bis 8). In Abbildung 5 zeigt sich deutlich, wie stark sich infolge eines insuffizienten Zahnersatzes in Regio 34 und 35 der Knochen abgebaut und somit das Weichgewebe zurückgezogen hatte.

Aus der Abbildung des protrudierten Kiefers wird ersichtlich (vgl. Abb.6), dass sich ihre Frontzähne wahrscheinlich infolge dieser Kieferbewegung beinahe komplett abradiert haben. Nach Ztm.?Udo Plaster handelt es sich bei dieser Patientin um einen typischen Frontzahntyp, das heißt sie hat immer erste Kontakte in der Front. Natürlich könnte man den Zahnsubstanzverlust auch auf die verlorene Stützzone im rechten Quadranten zurückführen, allerdings ist im linken eine Abstützung gegeben, und dennoch hat sie sich ihre Front derart abgearbeitet. Das verstärkt die Annahme, dass es sich um einen Frontzahntyp handelt, also einen Menschentypus, bei dem die Eckzähne schwach ausgeprägt sind und somit keine Eckzahnführung stattfindet. Die gesamten Vorschubbewegungen laufen somit über die Frontzähne.

Die Anamnese ergab zudem folgenden Befund: Die Patientin nimmt keinerlei Medikamente und fühlt sich physisch und psychisch gesund.

Bei der Patientin war es wichtig, dass wir ihrem ästhetischen Wunsch nachkommen, vor allem aber die Funktion wieder in den Griff bekommen würden. Um ihr eine ästhetische Vorabvisualisierung bieten zu können, haben wir uns in ihrem Fall für das Digital Smile Design(DSD)-Konzept nach Christian Coachman entschieden [1, 2]. Zum einen, um Planungssicherheit zu bekommen, bevor die kostspielige Behandlung zum Tragen kommt, und zum anderen aber auch, um zunächst ein kostspieliges händisch erstelltes Wax-up/Mock-up zu umgehen. Wir wollten mit dieser Vorabvisualisierung, die ja dank DSD relativ schnell am iPad durchgeführt werden kann, erreichen, dass für die Patienten nicht die Frage aufkommt, was der Eingriff kostet, sondern wann es endlich losgeht. Und Handlungsbedarf war angezeigt, das stand außer Frage.

Aus diesem Grund wählten wir den Weg über eine Vorabvisualisierung, da in diesem Fall sicherlich etwas mehr Überzeugungsarbeit geleistet werden musste. Zum einen, da die Patientin ihr eigentliches Problem nicht als solches ansah, und zum anderen, da für eine ästhetische und langzeitstabile Rekonstruktion viel mehr nötig sein würde, als nur die Zähne aufzuhellen, respektive die Zahnfarbe zu verschönern. Mittels DSD wollten wir ihr den Mehrwert der angedachten Behandlung vermitteln. Denn viele Patienten haben gar keine Vorstellung davon, was im Laufe der Behandlung mit ihnen und ihren Zähnen passiert. Dafür ist das DSD sehr gut geeignet: Um den Mehrwert der anstehenden Bemühungen zu sehen und somit zu verstehen, warum etwas gemacht werden muss und die Motivation zu erhöhen.

DSD Digital Smile Design

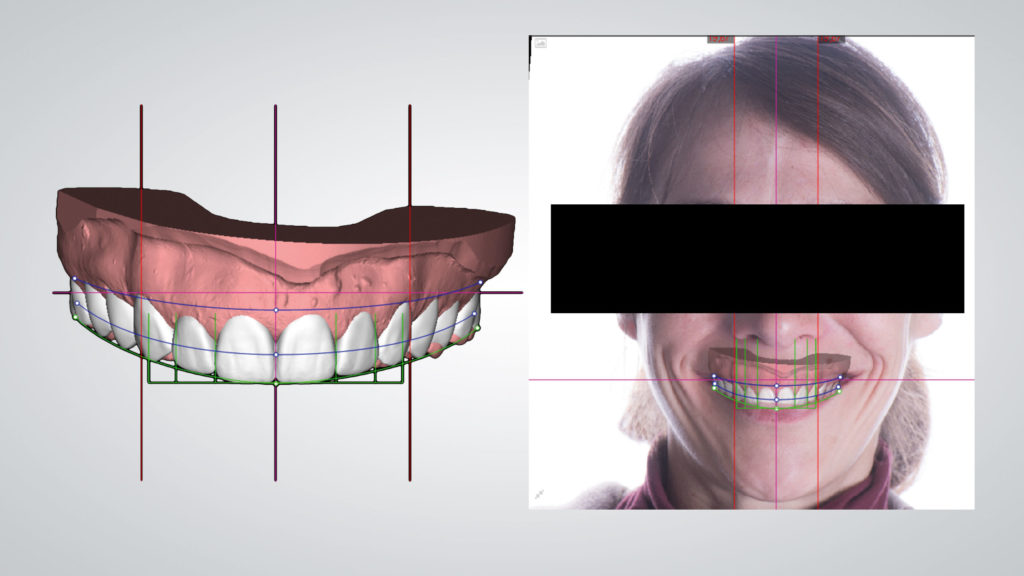

Für das DSD war es notwendig, einen speziellen Fotostatus anzufertigen. Wichtig: Eine Aufnahme des Gesichts ohne und mit Retraktoren letzteres unbedingt mit auseinanderstehenden Zahnreihen (Abb.9 und 10). Dies ist wichtig, um in diesem Umfeld die DSD-Planung vornehmen zu können. Zudem wurden Situationsmodelle eingescannt und so Scandaten erhoben. Diese Bilder und Scandaten wurden dann in die DSD-Software geladen, sodass dort mit der 2D-Planung begonnen werden konnte. Hierfür werden die Modelle in die Portraitaufnahmen gematcht und alle relevanten Linien wie die Gesichtsmitte, Nasenbreite und die damit verbundenen Gesetzmäßigkeiten in Betracht gezogen und bei der Planung der neuen Zahnaufstellung berücksichtigt (Abb.11 und 12).

Die 3D-Planung haben wir dann bei DSD in Auftrag gegeben, wozu die Bilder und 2D-Planungsdaten nach Madrid geschickt werden.

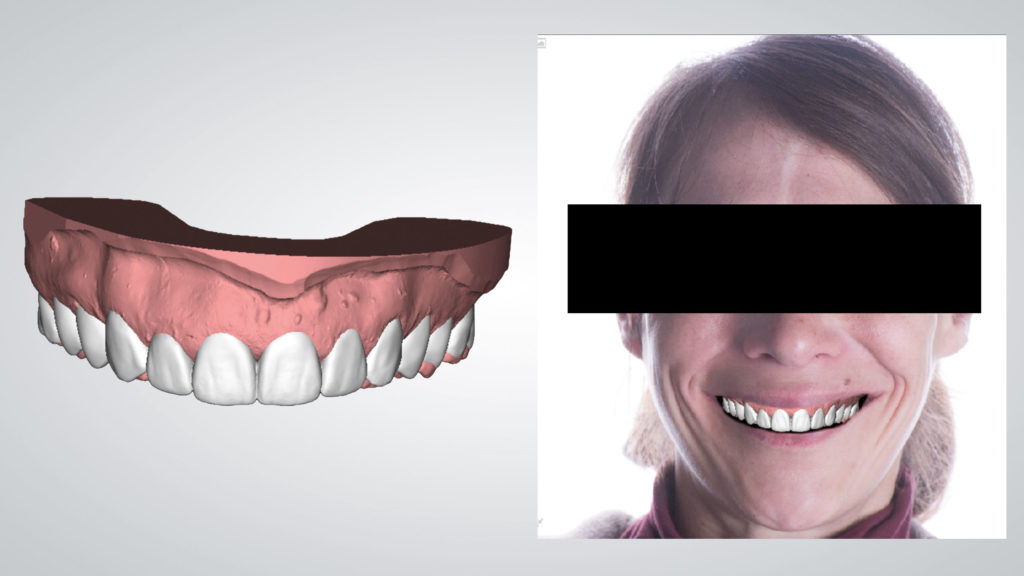

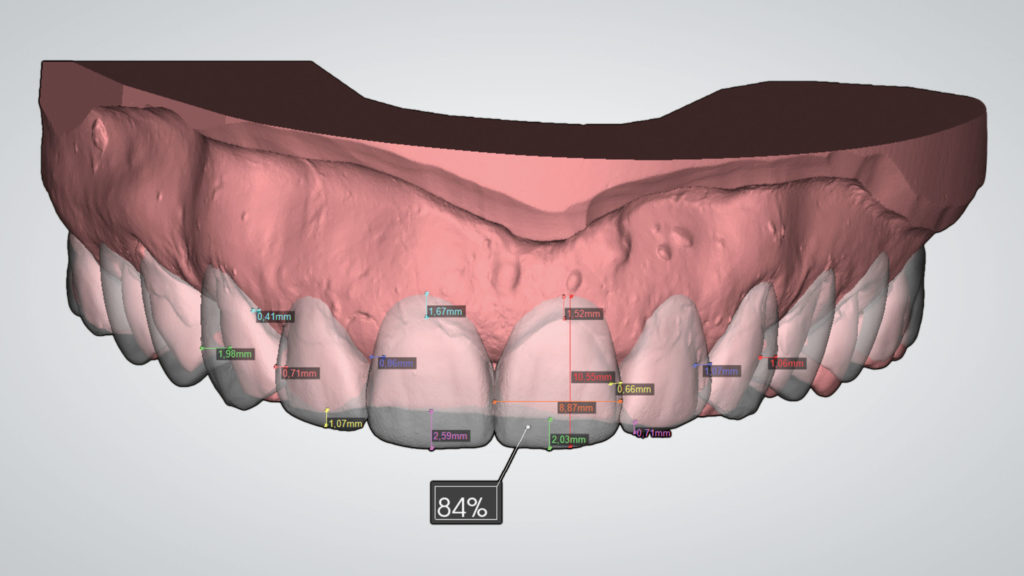

Aus Abbildung 13, dem Screenshot der fertigen, extern durchgeführten DSD-Planung, wird ersichtlich, dass gemäß DSD zur Realisierung der Planung auch eine klinische Kronenverlängerung notwendig werden würde. Zudem wird ersichtlich, dass zum Beispiel für die inzisale Verlängerung des Zahns 11, 2,59?mm veranschlagt hätte werden müssen. Doch Vorsicht: Wir haben es bei DSD mit einer rein ästhetischen Planung zu tun! Wie sich später herausstellen sollte, mussten wir die von DSD angegebene Frontzahnlänge negieren und kürzere Zähne gestalten. Das zeigt eindeutig, dass wir uns also nie voll und ganz auf eine derartige Planung verlassen können. Sie gibt uns lediglich eine ungefähre Vorstellung dessen, was möglich ist. Letztendlich gewinnt man die wichtigsten Erkenntnisse über das Provisorium, und zwar im Mund des Patienten. Denn der Mensch ist kein statisches System.

Wir nutzten also das DSD um der Patientin vorab und ohne eine Wachssonde in die Hände nehmen zu müssen visualisieren zu können, wie die Zähne nach der Korrektur und allen damit verbundenen Maßnahmen aussehen könnten. Wichtig sind dabei Transparenz und Aufklärung, das heißt, dass die Patienten darüber informiert werden, dass das Gezeigte nur Möglichkeiten darstellt, nicht aber das finale Ergebnis.

Uns hilft DSD aber dennoch, um gemeinsam mit dem Patienten an der Zahnform und -stellung zu feilen und so wertvolle Impulse und Informationen über den zukünftigen Zahnersatz zu erhalten.

Wenn dann die Zähne geplant sind, kann dank der Angebote und Funktionen von DSD auf Unterlagen zurückgegriffen werden, die den Transfer der virtuellen, in die reale Welt ermöglichen (Modelle, Schablonen, Langzeitprovisorien, Testveneers et cetera).

Zur analogen Eruierung wichtiger Informationen bestimmten wir als nächstes den Stomionpunkt. Hierzu führt man eine Sonde in der Mitte des Kupidobogens durch die geschlossenen Lippen hindurch und hält sie in dieser Position (Abb.14). Der Patient soll seine Kiefer hierbei in Ruhe-Schwebe-Lage halten, also die Lippen mehrmals und ohne Druck schließen, bis sie ganz leicht Kontakt haben. Darauf bittet man den Patienten zu lachen. Die Spitze der Sonde markiert nun die für diesen Patienten maximale Länge der beiden mittleren Frontzähne (Abb.15).

Diese Methode ersetzt keine komplette Analyse, gibt uns aber einen Richtwert und Aufschluss über die ungefähre Range, in der man sich bewegen kann. Auf der Basis dieser Erkenntnis kann man die Frontzähne mit Wachs um diesen Wert verlängern und so in situ prüfen, ob die Länge beim Sprechen zu Kollisionen führt oder nicht.

Kronenverlängerung und provisorische Phase

Da die Patientin beim Sprechen eine hohe Dynamik im Unterkiefer entwickelte, war definitiv nicht viel Platz vorhanden, um die Inzisalkanten übermäßig nach inzisal zu verlängern. Hätte man dies missachtet, hätte sie sich ihre Frontzahnversorgungen mit Sicherheit wieder zerstört. Ihr Wunsch war es zudem auch, dass man die hohe Lachlinie, das viele Zahnfleisch, mit dem sie zum Beispiel ihr Vater aufzog, etwas reduziert.

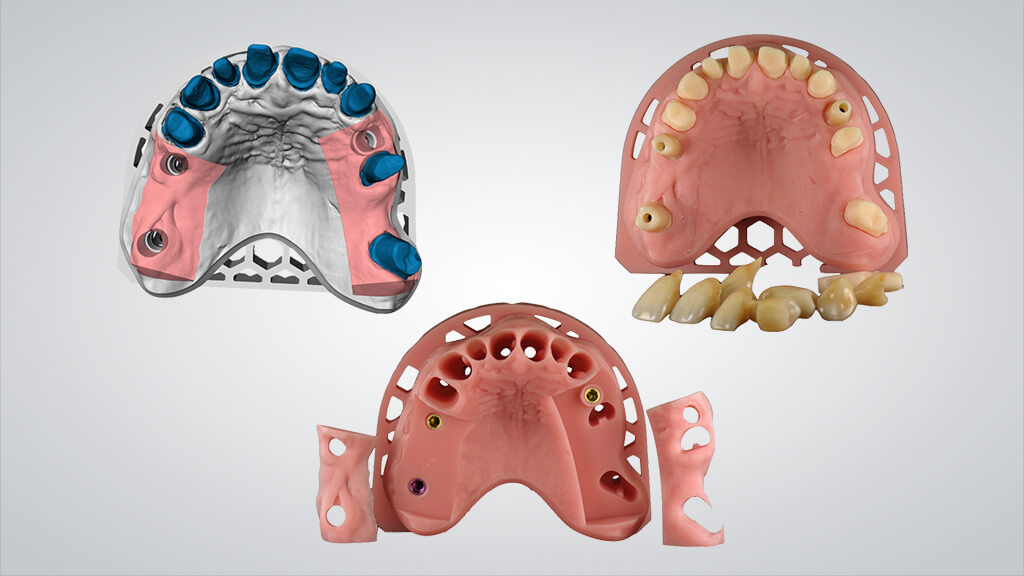

Aus diesem Grund war eine Kronenverlängerung angezeigt, die zuvor ebenfalls in der DSD-Planung Berücksichtigung fand. Zur Umsetzung dieser geplanten Verlängerung schickt DSD dem Behandler eine Kronenverlängerungsschablone zu (Abb.16).

Die Kronenverlängerung wurde unter Zuhilfenahme der besagten DSD-Schablone vorgenommen (Abb.17). Mit zurückgeklapptem Gewebe hat man freie Sicht auf die biologischen Strukturen und man erhält Informationen über die biologische Breite (Abb.18). Die biologische Breite bezeichnet den Abstand zwischen dem krestalen Rand des Alveolarknochens und dem koronalen Ende des Saumepithels der Gingiva. Die Kronenverlängerung war nötig, um krestal den Raum zu schaffen, der für ein harmonisches Längen-Breiten-Verhältnis der späteren Kronen nötig sein würde. Die Ausdehnung der Kronenverlängerung basiert auf den aus dem DSD gewonnen Erkenntnissen und Distanzen (vgl.?Abb.15). Hätten wir die Kronen nur rein prothetisch verlängert, wäre die Inzisalkanten zu lang geworden und der ermittelte Sto