Reicht das Knochenangebot nicht aus, um ein Implantat dauerhaft stabil zu befestigen, und müssen neben dem Knochen auch noch große Mengen an Zahnfleisch ersetzt werden, scheidet ein Implantat ohne entsprechenden Aufbau von Hart- und Weichgewebe als Therapieform aus, und es sollten Alternativen in Betracht gezogen werden. Hätte der Erstbehandler im vorgestellten Fall diese Überlegungen ebenfalls angestellt und in seine Planung einbezogen, wäre einer jungen Patientin ihr mehr als fünf Jahre dauernder Leidensweg verkürzt worden, wenn nicht gar erspart geblieben.

Die Ausgangssituation

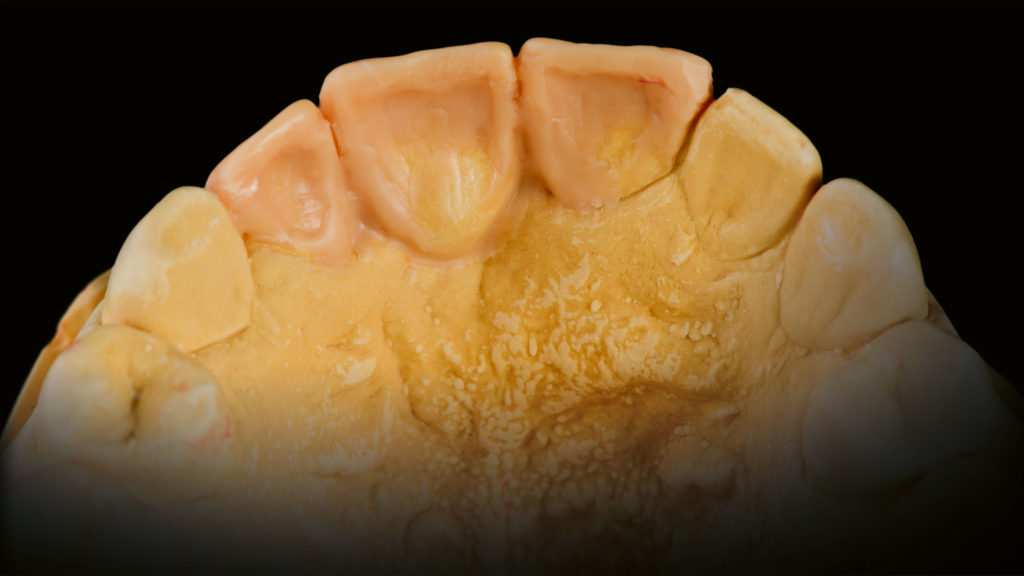

In jungen Jahren hatte die Patientin bei einem Unfall Zahn 11 zusammen mit einem großen Teil der angrenzenden Alveole verloren. Im ersten Anlauf wurde die Lücke mit einer Metallkeramikkrone geschlossen, die auf einem nur mangelhaft im Knochen gefassten Implantat befestigt war (Abb.1 bis 3). Das Röntgenbild aus dem Jahr 2014 zeigt, dass das Implantatgewinde lediglich an der Spitze im Knochen gefasst ist (Abb.4). Anstatt zuvor für ein ausreichendes Knochenangebot zu sorgen, hatte der Erstbehandler das Implantat ohne Augmentation gesetzt, entsprechend instabil war das Implantat im Knochen gefasst, denn das Gewinde greift ins Leere.

Vergeblicher Optimierungsversuch

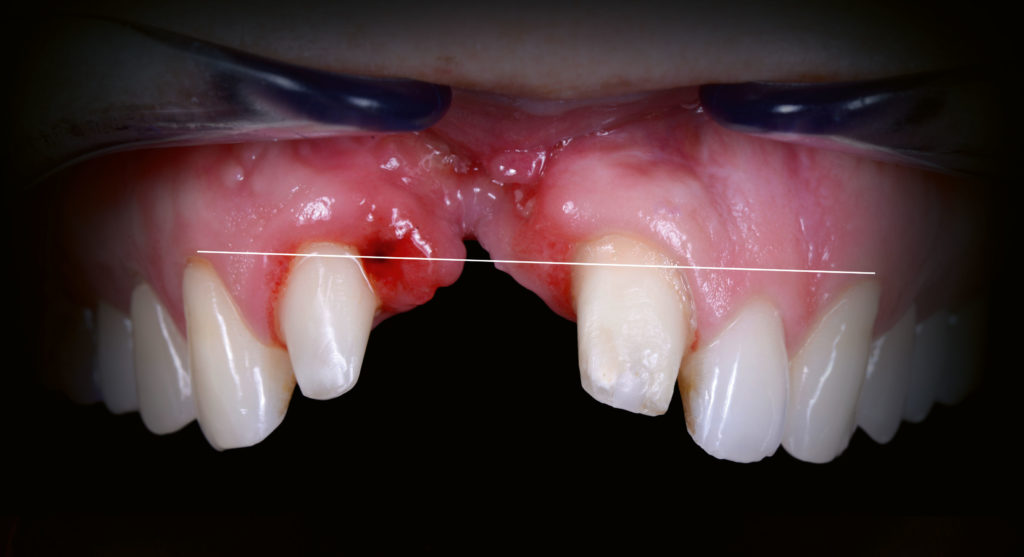

Unzufrieden mit ihrem Aussehen, stellte sich die Patientin 2015 erstmals in der Praxis vor mit dem Wunsch, die Krone 11 durch eine ästhetisch ansprechendere zu ersetzen. An der grundsätzlichen Implantatkonstruktion wollte sie festhalten. Schon damals wiesen Behandler und Zahntechnikermeister sie darauf hin, dass diese Situation mithilfe des Jahre zuvor gesetzten Implantats niemals zufriedenstellend zu lösen wäre. Sie blieb jedoch bei ihrem Entschluss, alles zur Rettung des Implantats zu versuchen. So wurde zunächst versucht, die Ausgangslage optisch zu verbessern. Bei dem Versuch, die Zwischenräume zu den Nachbarzähnen 12 und 21 zu schließen, wurden beide Zähne an den der Lücke zugewandten Schmelzflächen angeschliffen und mit zahnfarbenem Komposit künstlich verbreitert (Abb.5). Auch wurde bei mehreren kieferchirurgischen Eingriffen mithilfe von Verschiebelappen versucht, das Zahnfleisch wie bei der Deckung von Gingivarezessionen an die Krone anzulegen. Das Ergebnis war jedoch keine harmonische Rot-Weiß-Ästhetik, stattdessen quoll das Weichgewebe in einer unförmigen Masse in die Lücke (siehe Abb.5). Die Situation blieb ästhetisch unbefriedigend.

Vielversprechende neue Planung

Vier Jahre nach ihrem ersten Besuch in der Praxis gibt die Patientin ihren Widerstand auf und entschließt sich, das Implantat und auch das überschüssige Zahnfleisch entfernen zu lassen. Für eine neuerliche Rehabilitation mit einem Implantat nach entsprechendem Hart- und Weichgewebeaufbau ist sie nicht zu motivieren. Die neue Planung sieht eine Vollkeramikbrücke vor, die, ähnlich einer Deckprothese, nicht nur die Lücke schließt, sondern auch das fehlende Zahnfleisch ersetzt. Ziel ist es, eine ästhetisch ansprechende Frontzahnreihe mit harmonischem Schneidekantenverlauf und ebenso harmonischem, zu Kronen und Restgebiss passendem Zahnfleischverlauf zu schaffen.

Ziele klären: das Wax-up

Damit das gelingt, klärt der Techniker zunächst mit der Patientin deren Wünsche und Vorstellungen (Abb.6 und 7). Dazu radiert er auf dem Situationsmodell Zahn 11, der später das Brückenglied sein wird, und reduziert die künftigen Pfeilerzähne 21 und 12, um Platz für die Modellation des Wax-ups zu bekommen. Mit diesem Wax-up ist bereits der erste Schritt zur Umsetzung der endgültigen Restauration gemacht, denn es bildet die Richtschnur für das Provisorium und die spätere endgültige Brücke.

Die Herausforderungen des Falls

Eine Besonderheit liegt in der Länge und Stellung der Brückenpfeiler 11 und 22: Nach dem Entfernen des Implantats und des überschüssigen Zahnfleischs verläuft der Gingivalsaum an den Stümpfen zum Teil mehr als 1?cm oberhalb des Saums an den Nachbarzähnen. Das künstliche Zahnfleisch wird also Teile des präparierten Stumpfes abdecken (Abb.8). Zudem stehen die beiden Stümpfe deutlich nach vestibulär geneigt, was bereits bei der Ausgangssituation zu einem offenen Biss und einer negativen Lachlinie führte (Abb.9).

Wünsche umsetzen: das Provisorium

Das CAD/CAM-gefertigte Provisorium basiert auf einem Scan des Wax-ups und erfüllt weit mehr Funktionen als den Schutz und die Schienung der Stümpfe: Es enthält alle mit der Patientin besprochenen Merkmale und gibt ihr die Gelegenheit, sich mit der neuen Optik anzufreunden und erste Rückmeldungen aus Familie, Freundes- und Kollegenkreis einzuholen (Abb.10 und 11). Während der Tragezeit von circa 15 Monaten gewöhnt sich die Patientin an ihr neues Aussehen und gewinnt an Sicherheit. In der Praxis meldet sie zurück, dass sie sich mit ihren neuen Zähnen gefällt und wohlfühlt der Startschuss für die endgültige Restauration.

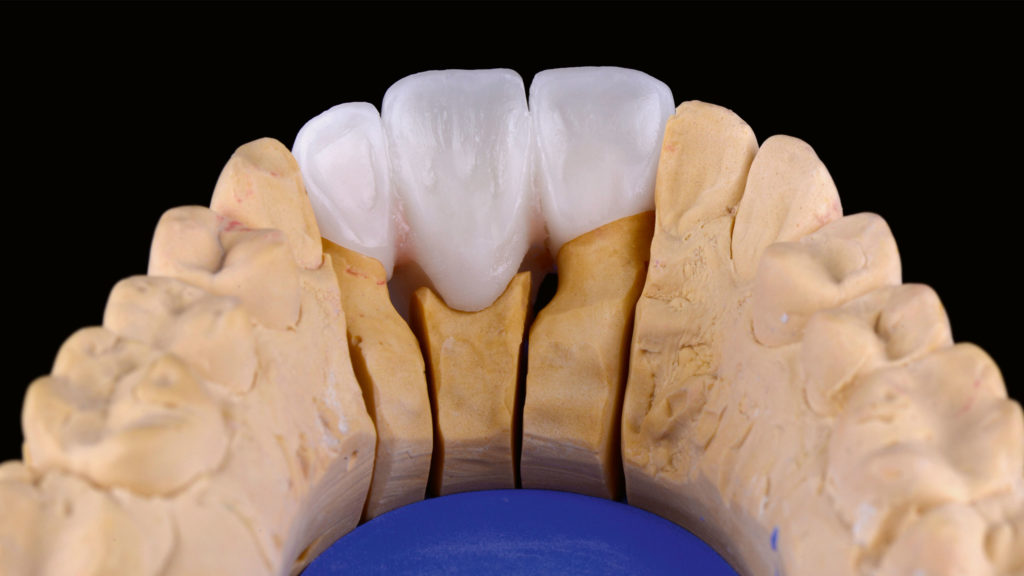

Handarbeit: die Modellation in Wachs

Im Labor überträgt der Techniker das Provisorium auf das Sägemodell und fixiert die Situation mit einem Silikonschlüssel. Anschließend entfernt er Vorwall und Provisorium und bereitet Sägestümpfe und Modell für die Wachsmodellation der Brücke zum Pressen in Presskeramik vor. Mithilfe des Vorwalls modelliert er die Brücke. Wo nötig, optimiert er die Form (Abb.12 bis 15). Bei einem tiefen Schleimhautdefekt, wie er hier vorliegt, kommt der Gestaltung der interdentalen und basalen Anteile besondere Bedeutung zu: Alle schleimhautzugewandten Anteile müssen später hochglanzpoliert und so geformt sein, dass sie mit üblichen Instrumenten wie Zahnbürste, Interdentalbürste und Zahnseide einfach sauber zu halten sind. Ebenso sorgfältig werden die Bereiche modelliert, die zunächst in zahnfarbener Keramik gepresst und später mit Gingivamassen überschichtet werden.

Die Umsetzung in Keramik

Die fertige Modellation wird mit Presskanälen versorgt, eingebettet und in Lithiumdisilikat-Glaskeramik gepresst (IPS e.max Press/Ivoclar Vivadent). Nach dem Ausbetten folgen die klassischen Schritte des Aufpassens, der Nachbearbeitung und der farblichen Individualisierung der Restauration (Abb.16 und 17). Sind die Kronen im Rohbrand fertig, ergänzt der Techniker die bereits in Wachs angelegten Zahnfleischpartien mit Gingivakeramik (IPS

e.max Gingiva/Ivoclar Vivadent) und passt die Keramikpapille an die Kronen an (Abb.18). Es folgt eine Rohbrandanprobe in der Praxis.

Den richtigen Ton treffen

Bei der Anprobe überprüft der Zahntechniker die farbliche Übereinstimmung mit dem umgebenden Zahnfleisch. Die Umsetzung der Gingivabereiche erfordert ein gutes Auge und viel Erfahrung. Speziell in Fällen wie diesen, in denen das umgebende Zahnfleisch vom knalligen Rot über ein Orangerot bis zum zarten Rosé changiert, ist die Farbgestaltung aufwendig und erfolgt immer nur schrittweise und lokal begrenzt. Auch liefert das Gingiva-Kit nicht immer auf Anhieb die richtige Farbe, sodass die passende Farbe erst durch Mischen entsteht. Mit der Glasur und der manuellen Politur versiegelt der Techniker die Keramikoberflächen (Abb.19 bis 21). Besonders bei den schleimhautzugewandten Basalflächen achtet er auf eine makellose, reinigungsfreundliche Hochglanzpolitur.