Nachdem Teil 3a dieser Reihe von der TiF-Methode (Zahn-zu-zwei-Zahn) ohne Einschleifen handelte, wird sich dieser Artikel im Wesentlichen in zwei Aspekten davon unterscheiden. Zum einen soll eine klassische Zahn-zu-Zahn-Beziehung mit den gleichen Mondial-Zähnen an exakt der gleichen Unterkiefer-Aufstellung erstellt werden, wie sie im Teil 3a vorgestellt wurde, um die multifunktionale Kaufläche des Mondial-Seitenzahnes herauszustellen. Zum anderen soll parallel dazu das Einschleifen in der dynamischen Okklusion Schritt für Schritt erklärt werden.

Dabei wird wie im Unterricht bei einer TiF-Aufstellung vorgegangen. Nach der gesamten Unterkiefer-Aufstellung wird der erste obere Molar mit seinem palatinalen Höcker in die untere zentrale Fossa platziert. Da in diesem Beitrag in erster Linie auf eine Zahn-zu-Zahn-Beziehung Wert gelegt werden soll, muss der disto-palatinale Höcker nicht zwingend einen Kontakt im Unterkiefer erhalten. Dadurch kann sich auch der disto-bukkale Höcker im Oberkiefer bereits leicht öffnen (Abb.1 und 2). Zwingend ist aber wiederum die klassische zentrale Kontaktbeziehung der palatinalen Höcker in den unteren Fossae, ohne die keine befriedigenden Kontaktbeziehungen in der dynamischen Okklusion möglich wären (Abb.3 und 4). Erst wenn die statische Okklusion exakt stimmt, können mit der Aufstellung erste Kontrollbewegungen durchgeführt werden. Da die Protrusionsbewegung und ihre Bahn in direkter Beziehung auch zu den lateralen Bewegungen in Abhängigkeit stehen, sollte zweckmäßigerweise auch diese zuerst in ihrer Funktion kontrolliert werden. Dabei reicht es, einen Weg von maximal 3?mm abzufahren (Abb.5 und 6). Obwohl die Beobachtung der Bewegung von vestibulär sehr verlockend erscheint, ist die Kontrolle aller Bewegungsbahnen der palatinalen Höcker mit einem Blick aus palatinaler oder distaler Sicht unerlässlich. Erst aus dieser Perspektive lässt sich erkennen, ob sich die palatinalen Höcker auf den inneren lingualen Abhängen der unteren Molaren entlangbewegen (Abb.7 bis 10).

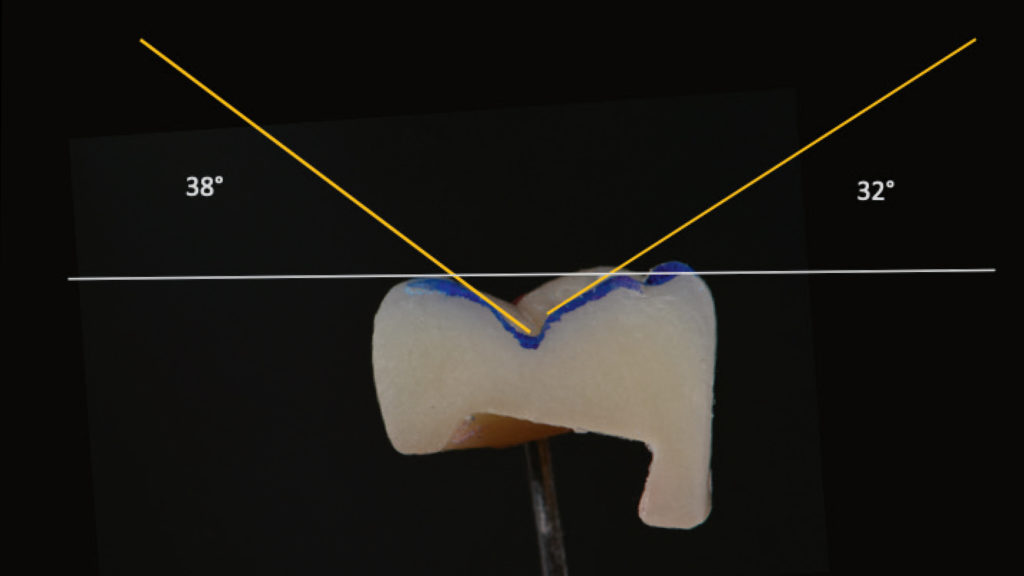

Im vorherigen Artikel wurde bereits eingehend auf die Neigung und die Ausrichtung der Molaren und die Kontrollmöglichkeiten im Unterkiefer zur Okklusionsebene hingewiesen. Deshalb hier nur noch einmal zu Erinnerung: Die Innenwinkel der Mondial-Molaren betragen 38° und 32° (Abb.11). Daher müssen sie um circa 3° nach lingual geneigt sein, damit sie gleichmäßig zur Okklusionsebene und somit ideal zu den Lateralbewegungen ausgerichtet sind (siehe Abb.12 und 13). Auf diese Weise lassen sich die Einschleifkorrekturen zum Erreichen einer gewünschten Balancierung erheblich reduzieren (siehe auch später Abb.51 und 52).

Die Folge der guten und präzisen Ausrichtung der Mondial-Seitenzähne in Bezug auf ihre ermittelten Winkel lässt sich an den weiteren Arbeitsschritten klar erkennen: Die Mediotrusionsbahn (Abb.12) und die Laterotrusionsbahn (Abb.13) lassen sich im Zahn 36 eindeutig ohne Störkontakte oder Gleithindernisse abfahren. Das gleiche gute Ergebnis findet sich im gegenüberliegenden vierten Quadranten im Zahn 46 (Abb.14 und 15).

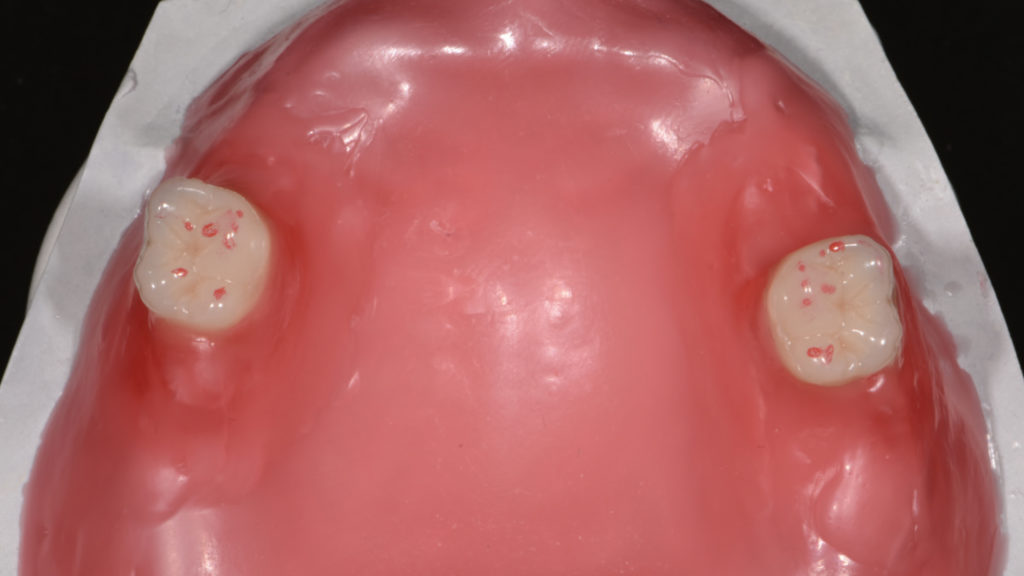

In der Draufsicht lassen sich die Kontaktbeziehungen komplett im Überblick erkennen. Dezente laterale Kontakte auf den oberen mesio-bukkalen Höckern der oberen ersten Molaren sind selbstverständlich erlaubt, wenn sich diese Zahnanteile noch innerhalb des gemeinsamen Aufstellbereiches befinden. Ansonsten erfolgen die Abstützungen komplett in den unteren zentralen Gruben in Verbindung mit den mesio-palatinalen Höckern. Damit ist auch die Realisierung der klassischen lingualen Okklusion erfüllt (Abb.16 und 17).

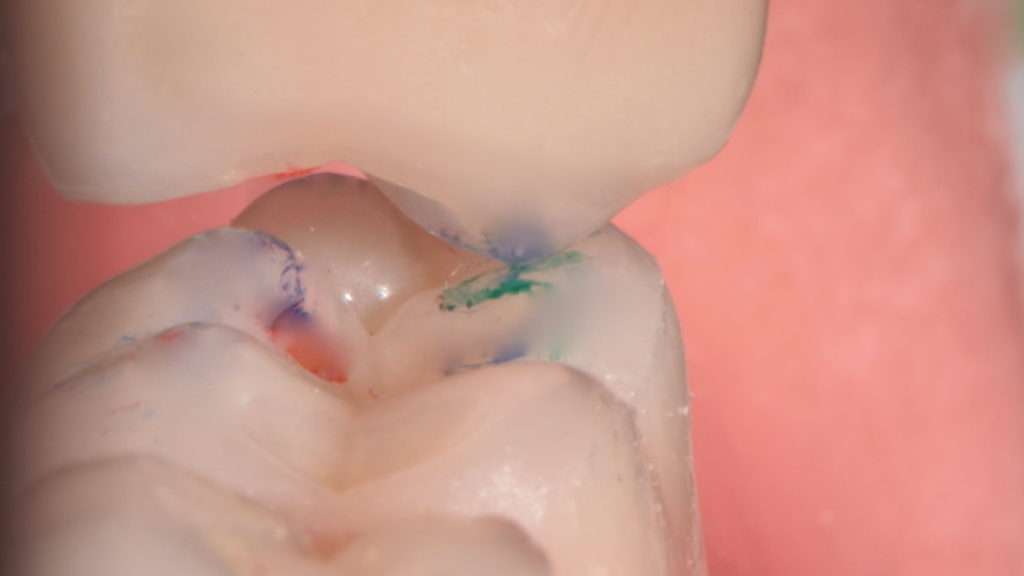

Die ersten oberen Prämolaren werden als nächstes im rechten Winkel zu ihren unteren Antagonisten gestellt. Hier ist deutlich die Zahn-zu-Zahn-Beziehung zu erkennen. Der Unterschied ist, dass die Zähne exakt senkrecht aufeinandergestellt werden können, ohne dass man sich an Randleisten orientieren müsste. Gleichzeitig greifen bei dieser Zuordnung die Höckerspitzen der unteren Prämolaren exakt in die mesio-zentralen Gruben der oberen Prämolaren (Abb.18 bis 21). Bei der anschließenden Kontrolle lässt sich unschwer erkennen, dass die gewollten Führungsfacetten der ersten oberen Prämolaren ihren Dienst tun (Abb.22 und 23). Da sich die zentralen Kontaktbeziehungen bei den unteren Prämolaren im Bereich der Höckerspitzen befinden, müssen diese unbedingt erhalten bleiben, um die gewonnene statische Okklusion auf keinen Fall zu zerstören (Abb.24 und 25). Stattdessen werden im Oberkiefer die Fissuren geöffnet. Dadurch werden die Führungswinkel in den Prämolaren reduziert. Es ist aber sorgfältig darauf zu achten, dass die Okklusionskontakte (hier rot) in jedem Fall erhalten bleiben (Abb.26 und 27). Die bukkale Facette auf der Laterotrusionsseite wird so weit reduziert, bis die Abstützung der ersten Molaren auf der Laterotrusions- wie der Mediotrusionsseite wieder die gleiche Kontaktbeziehung erreicht, die sie im optimalen Fall nach der Aufstellung der ersten Molaren bereits hatte, bevor die ersten Prämolaren montiert waren (Abb.28 bis 30). In den Abbildungen?31 und 33?lässt sich die gute Kontaktbeziehung in den ersten Molaren erkennen. Passend zu den eingeschliffenen Führungsfacetten der ersten Prämolaren, die zur Fertigstellung noch sauber poliert werden müssen, können danach die Eckzähne in der gleichen Länge oder minimal länger und in einer sagittalen Stufe ergänzt werden (Abb.32 bis 35). Erfolgt die Kontrolle der Lateralbewegung, führen in der Regel jetzt wie zuvor die ersten Prämolaren ausschließlich die Eckzähne. Auch das ist gewollt (Abb.36 und 37)! Die Kontaktbereiche werden mit Okklusionsseide kenntlich gemacht (Abb.38 und 39) und können dann dezent gleichmäßig im Oberkiefer und Unterkiefer zu harmonischen Abrasionsfacetten umgestaltet werden. Diese Korrekturen werden so weit vorgenommen, bis auf der Laterotrusionsseite die Eckzähne mit den ersten Prämolaren und jeweils auf den Mediotrusionsseiten die ersten Molaren ihre ursprüngliche Abstützung wiedererlangt haben (Abb.40 bis 43).

-

Weitere Beiträge zu diesem Thema

CAD/CAM-Prozess optimieren mit Finohit ZR ML

Dieser Patientenfall mit dem hochmodernen Zirkonoxid Finohit ZR ML gelöst, das im Labor des Autors aufgrund seiner Eigenschaften mit höherpreisigen Materialien konkurrieren kann.Effizientes Smile-Makeover bei Zahnhartsubstanzverlust

Digitale Techniken ermöglichen, die Faktoren zu steuern, die bei komplexen Fällen kritisch sind. In diesem Fallbeispiel zeigen die Autoren den Workflow mit dem SmileFast Direct Schablonensystem, dem digitalen KFO-System CFast und digital gefertigten Keramikrestaurationen.Wax to Wow: Wachsaufstellung in Kunststoff überführen

Ein Blick hinter die Kulissen der manuellen Zahntechnik offenbart oft kleine Juwelen. Dazu gehört Polisil von Briegel Dental. Das Autorenteam schätzt die Genialität des Gedankens hinter diesem Produkt. Mit dem „Silikon aus der Tube" lässt sich ein Zweiphasen-Silikonwall herstellen, der viele lästige Nacharbeiten überflüssig macht - für den echten „Wax-to-Wow"-Effekt.