Die Biologische Zahnmedizin stellt den Patienten mit allen Konsequenzen in den Mittelpunkt jeder zahnmedizinischen und zahntechnischen Maßnahme. Mit dem Begriff “oraler Galvanismus” wird das oft unterschätzte Phänomen beschrieben, dass die Kombination unterschiedlicher Metalle oder Legierungen im Mund elektrische Impulse auslöst, ähnlich einer Batterie. Dr.?Gero Böthig aus der Bernrieder Praxis Dr.?Dr.?Michael Rak und das Team um Norbert Wichnalek vom Dentallabor Highfield.Design aus Augsburg haben eine ausgefeilte Herangehensweise entwickelt, um dieser Herausforderung zu begegnen und ihren Patienten die möglichst schonende Versorgung zu bieten. Im folgenden Beitrag erläutern sie ihr Konzept.

Ein Zufall brachte den italienischen Arzt, Anatomen und Naturforscher Luigi Aloisio Galvani 1780 zur Entdeckung des nach ihm benannten Galvanismus [1]. Schon längere Zeit hatte er Frösche untersucht, als er schließlich auf ein seltsames Phänomen stieß: “Ich sezierte einen Frosch und präparierte ihn und legte ihn auf einen Tisch, auf dem eine Elektrisiermaschine stand. Wie nun der eine von den Leuten, die mir zur Hand gingen, mit der Spitze des Skalpellmessers die inneren Schenkelnerven des Frosches zufällig ganz leicht berührte, schienen sich alle Muskeln an den Gelenken wiederholt derart zusammenzuziehen, als wären sie von heftigen Krämpfen befallen.” [2] Galvani entdeckte durch seine Experimente die Kontraktion von Muskeln, wenn diese mit Kupfer und Eisen in Berührung kamen, wobei Kupfer und Eisen verbunden sein mussten. Unwissentlich hatte er einen Stromkreis aus zwei verschiedenen Metallen, einem Elektrolyten (“Salzwasser” im Froschschenkel) und einem “Stromanzeiger” (Muskel) geschaffen.

Oraler Galvanismus – was hat es damit auf sich

Das Spannungspotenzial von etwa drei Volt zwischen Titan und Gold führt zu unerwünschten Reaktionen. Dennoch werden Goldaufbauten immer wieder auf Titanimplantate gesetzt, obwohl diese Spannung negative Auswirkungen haben kann. Der dadurch entstehende Batterieeffekt kann unter anderem die Entstehung von Karies fördern sowie zu Knochenabbau, Kronenlockerungen und Veränderungen der Mundschleimhaut führen und so das Wohlbefinden des Patienten erheblich beeinträchtigen. Es kann Jahre dauern, bis der Zusammenhang zwischen den eingesetzten Materialien und den Beschwerden des Patienten festgestellt wird. Jahre, in denen die Lebensqualität bereits erheblich gelitten hat.

In den 1970er Jahren war Gold das bevorzugte Material in der Zahntechnik. Da Gold jedoch zu den teuren Edelmetallen gehört, entstanden zahlreiche goldhaltige Legierungen. Mit der Popularität von goldfreien Materialien wie Amalgam wurden dentale Defekte in großer Zahl behandelt. Dies führte zu einem bunten Mix von Metallen im Mund der Patienten. Gleichzeitig stiegen die Fälle von Unverträglichkeitsreaktionen auf verschiedene Metalle an.

Was jedoch niemand bedacht hatte: Die jeweils geprüfte Biokompatibilität galt für jede Legierung einzeln. Einfachste elektrochemische und physikalische Gesetze fanden jedoch keine Berücksichtigung: Zwischen verschiedenen Metallen finden elektrochemische Prozesse statt, wenn sie sich in einer leitenden Lösung wie Speichel befinden. Die Rede ist hier von Korrosion. Zwei unterschiedliche Metalle, verbunden mit einem elektrischen Leiter, dem Elektrolyt, ergeben ein elektrogalvanisches Element. Als idealer elektrischer Leiter gelten aufgrund der enthaltenen gelösten Salze der Speichel sowie die Gewebeflüssigkeit in der Mucosa und den Dentinkanälchen.

Galvanismus beschreibt die Umwandlung von chemischer Energie in elektrische Energie, die jeder von uns kennt, denn genauso funktioniert eine einfache Batterie. Die dabei entstehende Feldstärke (Electric Field Strength = EFS), ist von der Entfernung der unterschiedlichen Metalle/Legierungen abhängig. Hierbei werden der Anode, also dem Metall oder der Legierung mit dem geringerem Standardpotenzial E, Metallionen entzogen. Diese sind dann im Speichel als Halballergene (Haptene) gelöst und werden vom Körper auf dem Weg vom Mundraum in den Magen-Darm-Trakt aufgenommen. So können sie bei entsprechender Sensibilisierung allergische Reaktionen auslösen. Diese Vorgänge sind grundsätzlich seit Langem bekannt. Doch im Schnitt werden bei gerade einmal zehn Prozent der in Auftrag gegebenen Arbeiten die zu verwendenden Legierungen definiert. So liegt es in der Natur der Sache, dass irgendwann nicht mehr bekannt ist, welche einzelnen Metalle im Mundraum enthalten sind [3].

Zahnersatz aus Metall ?vs. Biokompatibilität

Es ist bereits seit den 1880er Jahren bekannt, dass als Folge der elektrochemischen Vorgänge die gefürchtete Sekundärkaries an Kronen- oder Füllungsrändern entstehen kann. In jüngerer Zeit wurde zudem nachgewiesen, dass sich bei üblichen Potenzialdifferenzen im Mund auch Zemente für Brücken oder Kronen, Zahnsubstanz sowie Implantatbeschichtungen auflösen [4]. Dem ist aber noch nicht genug. Bereits seit Mitte des 20.?Jahrhunderts wissen wir, dass elektrochemische Prozesse Einfluss auf zum Beispiel Leukoplakien haben und die Entstehung von Plattenepithelkarzinomen begünstigen. Ebenso wurde in den vergangenen Jahren bestätigt, dass dauerhaft wirkende elektrische Felder Zellentartungen hervorrufen und das schon bei Feldstärken, die im Mundraum nicht ungewöhnlich sind. Weiterhin werden etwa 35 wichtige Gene zur körpereigenen Tumorbekämpfung schon bei geringeren Feldstärken herunterreguliert und somit in ihrer Wirkung geschwächt [5]. Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Biokompatibilität infrage gestellt werden kann, sobald sich mehr als zwei unterschiedliche Metalle im Mund befinden – auch wenn beide für sich als biokompatibel getestet wurden.

Patientengesundheit im Fokus: Verzicht auf Materialmix

Bereits vor mehr als 30 Jahren hat der gemeinsame Bundesausschuss der Zahnärzte und Krankenkassen festgelegt, dass möglichst nur eine Legierung in der Mundhöhle verwendet wird. Diese Forderung wurde seither mehrfach wiederholt. Verwunderlich ist nur, wie wenig Zahnärzte sich daran halten. Dabei können heutzutage dank neuerer Entwicklungen im Bereich der dentalen Keramikwerkstoffe Kronen und kurze Brücken völlig metallfrei gestaltet werden. Die Zukunft einer fortschrittlichen und “bioverträglichen” Zahnheilkunde gehört definitiv dem vermehrten Einsatz von Keramiken. Für die notwendige Konstruktion von metallisch armierten Zahnersatzstücken sollte für die Patienten möglichst eine Legierung zur Verfügung stehen, die universell anwendbar ist und damit auch alle Voraussetzungen für Bioverträglichkeit erfüllt [6]. Übrigens sichern sich auch die Hersteller mit folgendem Hinweis auf ihren Verpackungen ab: “Wechselwirkungen mit anderen Dentallegierungen: Bei approximalem oder antagonistischem Kontakt zu Zahnersatz aus nicht artgleichen Legierungen können galvanische Effekte auftreten.”

Der Patientenfall

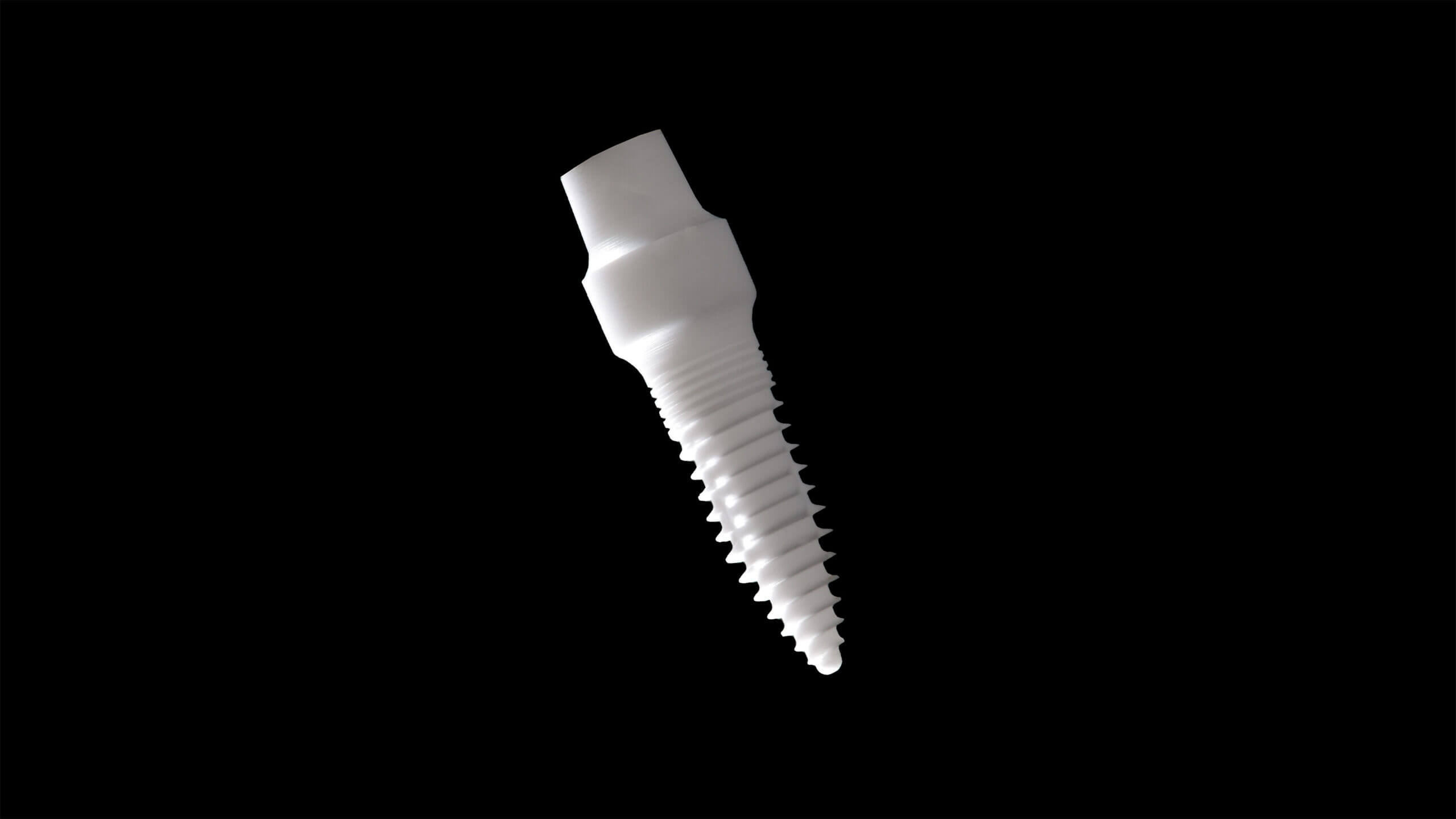

Die 85-jährige Patientin stellte sich in der Praxis mit einem insuffizienten Halt ihrer Prothese vor. Zudem waren die Zähne 13 und 26 stark kariös. Das erstellte DVT (Abb.?1) zeigte, dass auch das Parodont inzwischen in Mitleidenschaft gezogen worden war (STM 13 = 6?mm und 26 = 5?mm). Da die Patientin eine endodontische Behandlung ablehnte, entschieden wir uns im Sinne der biologischen Zahnmedizin zur Extraktion der Zähne 13 und 26 mit anschließender Sofortimplantation zweier SDS-Zirkonoxid-Implantate (Abb.?2) sowie für Infusionen mit Clinda, Vitamin C und B12, Magnesium, Procain und Natriumhydrogencarbonat sowie Einheilung mittels A-PRF und anschließender Versorgung mit einem festsitzenden Provisorium.

Eingeheilte Implantate

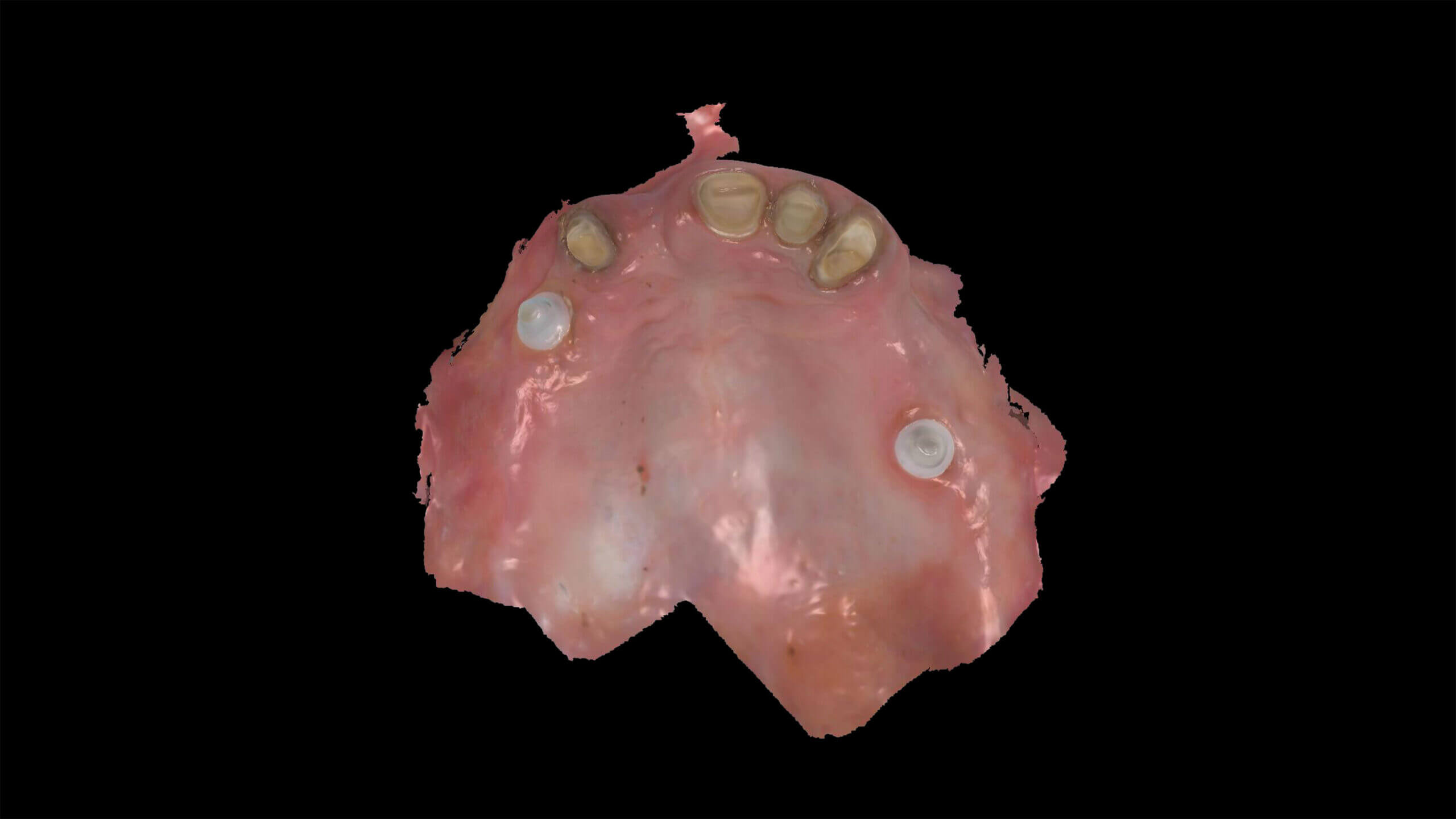

Nach etwa sechs Monaten Einheilzeit stellten sich das Parodont um die Implantate sowie die Restbezahnung vollkommen reizfrei dar, sodass wir mit der Präparation beginnen konnten und die finale Situation (Abb.?3) mithilfe unseres Intraoralscanners digital festhielten (Abb.?4 bis 6). Die Vermessung des Kiefergelenks erfolgte mittels des DMD-Gerätes der Firma Ignident. Der Vorteil liegt unter anderem darin, dass die DMD-Software eine schnelle Antwort gibt, ob der Patient gesund oder bereits von ersten CMD-Anzeichen betroffen ist. Zudem gibt sie dem Anwender die Möglichkeit, via STL-Daten die Kiefermodelle des Patienten in die Auswertungssoftware einzuladen. Somit können therapeutische Positionen in direkter Lagebeziehung an die Zahntechnik übermittelt werden.

Konstruktion der Restauration

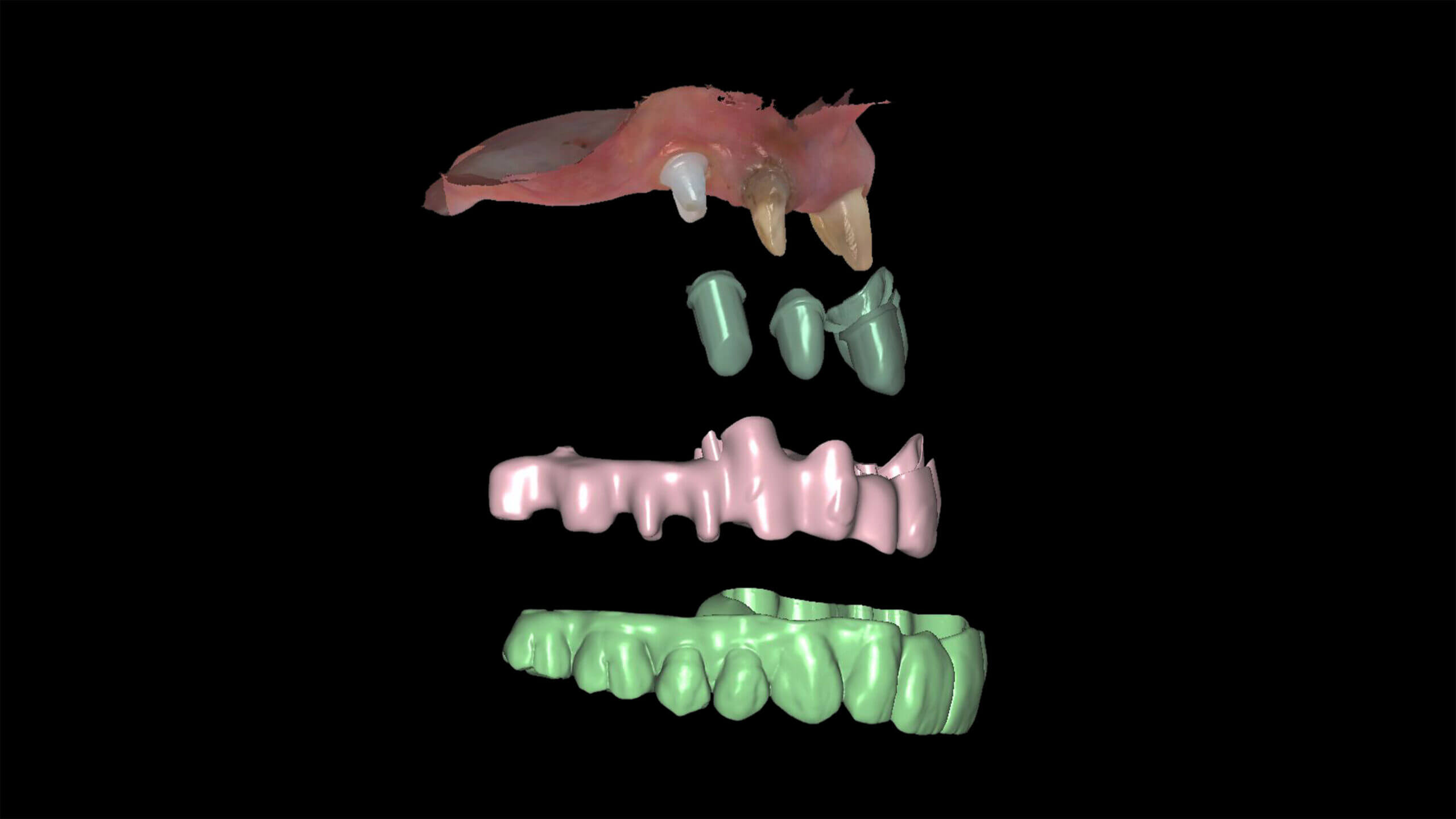

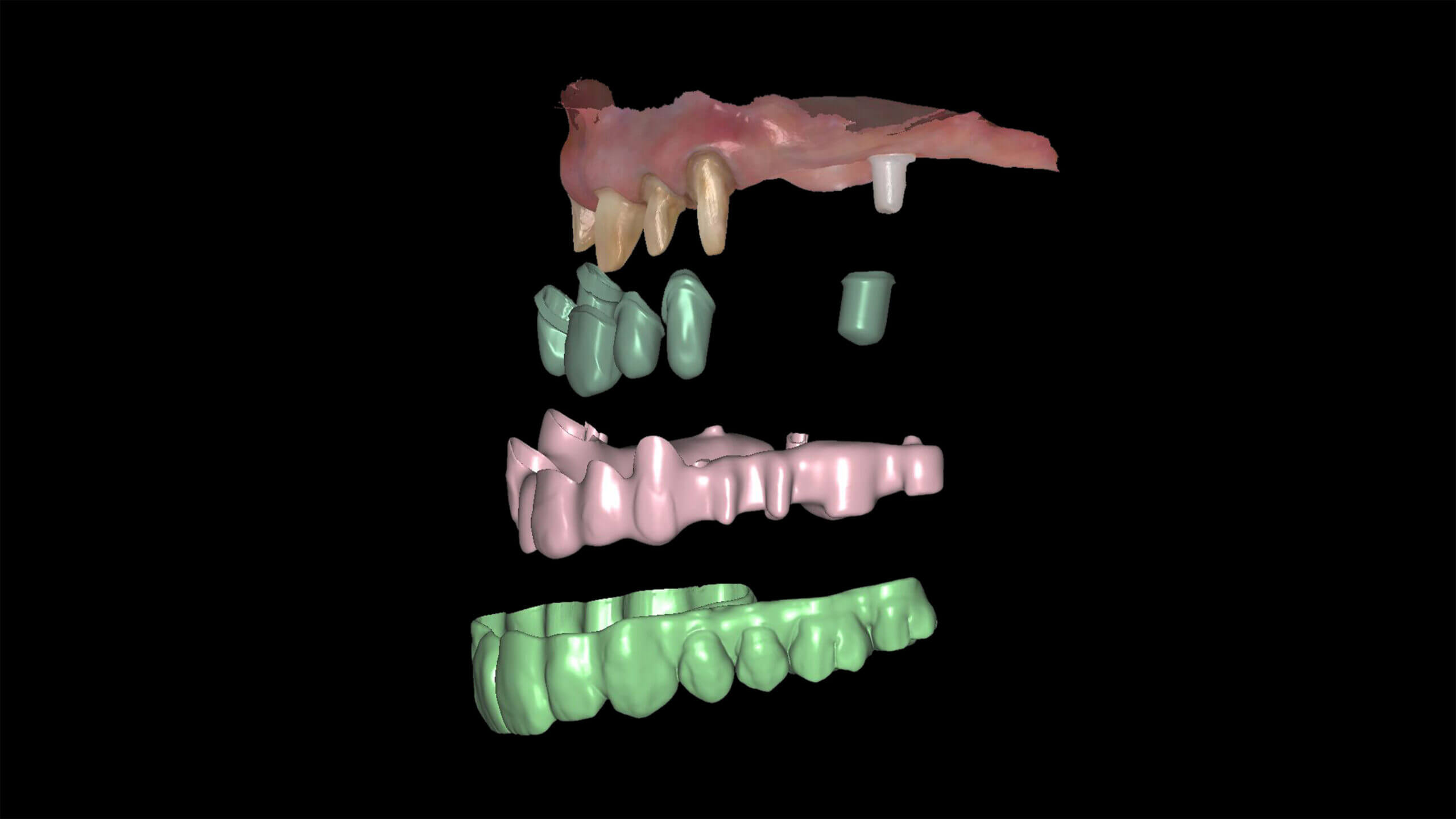

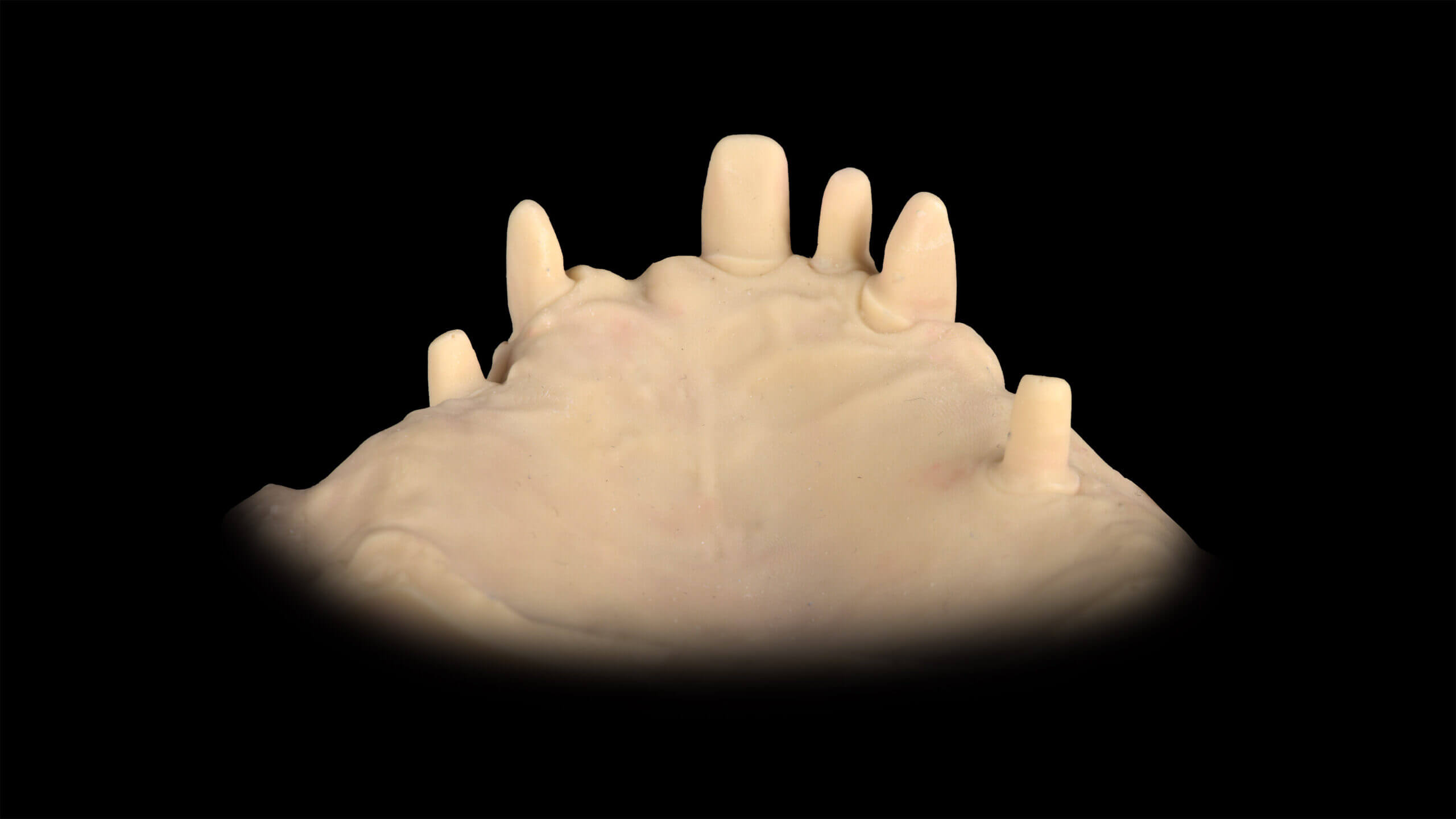

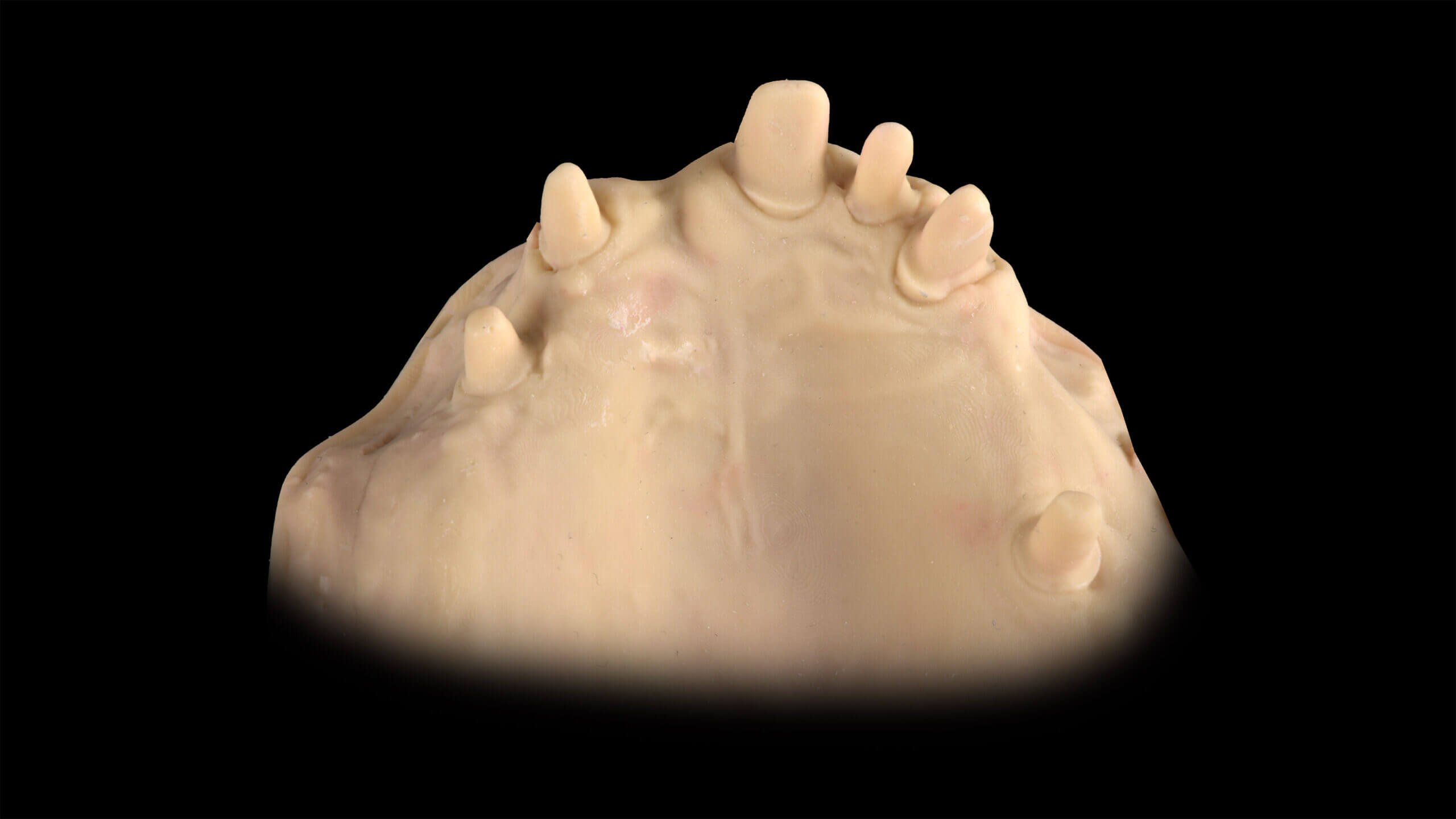

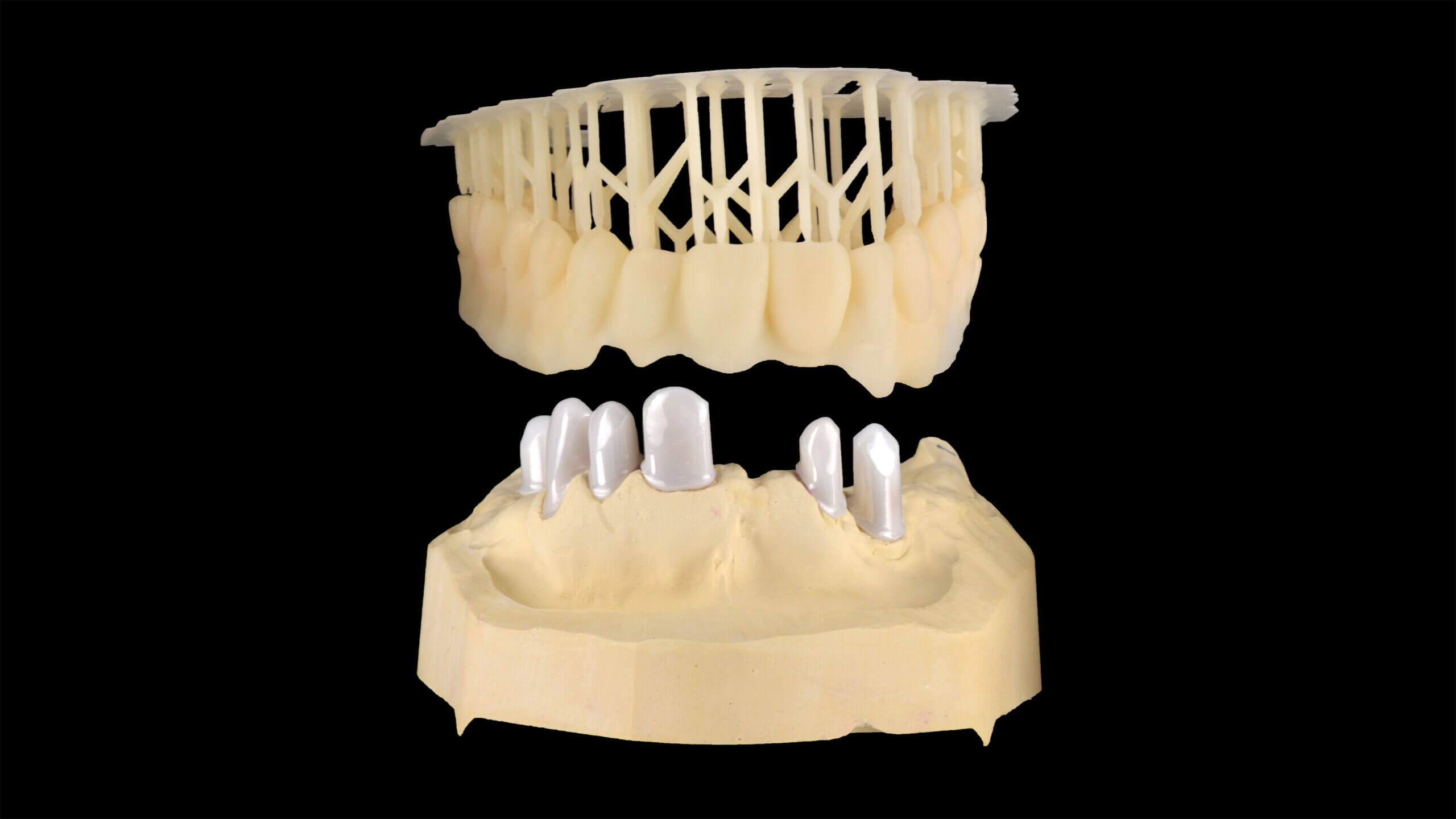

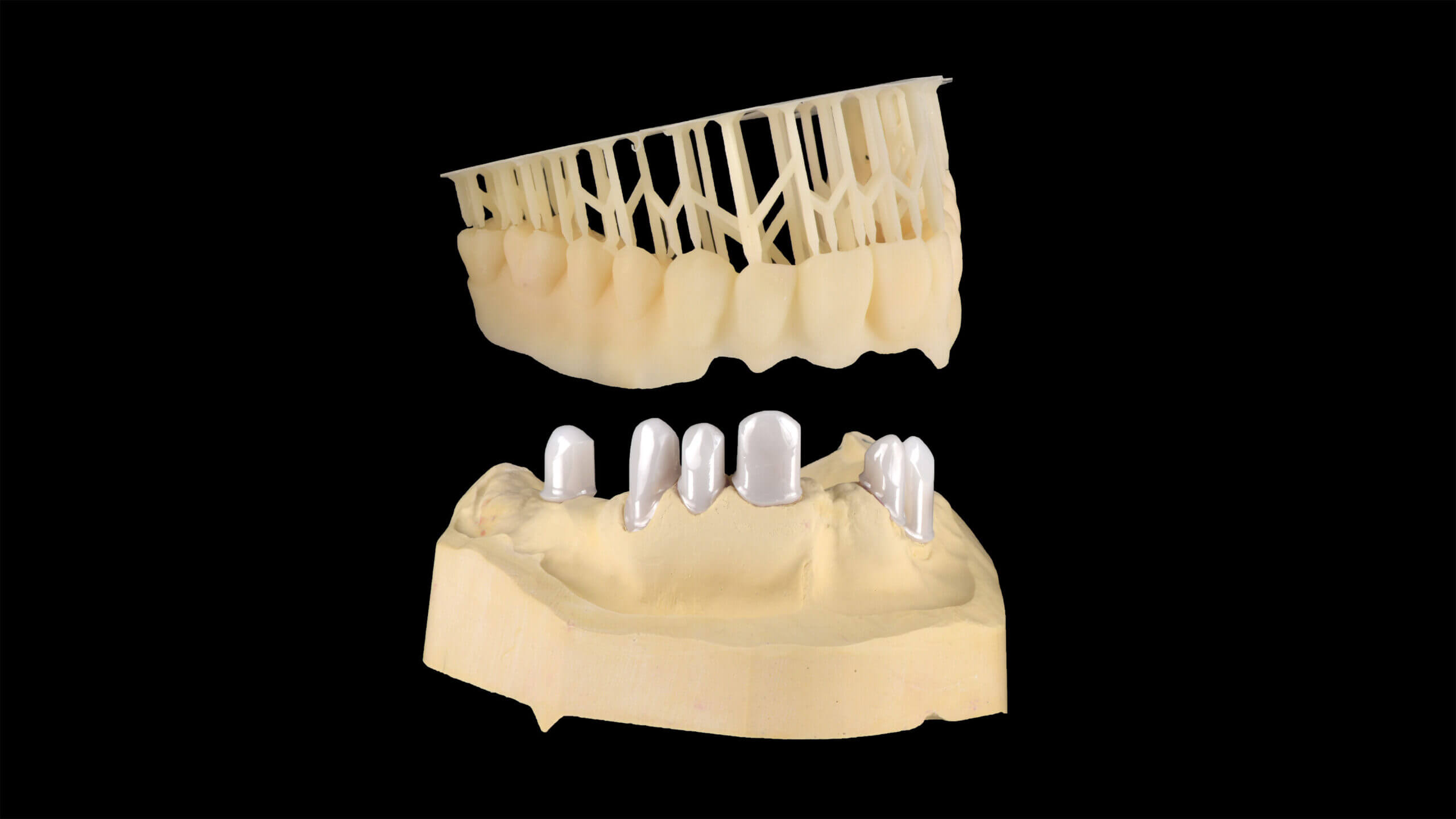

Die virtuelle Konstruktion erfolgte mittels Backward-Planning. Zunächst wurden die Primärgerüste aus Zirkonoxid erstellt, darauf die Unterkonstruktion aus PEEK und als letztes folgte das Tertiärgerüst aus PMMA (Abb.?7 und 8). Wenn die Situation im Mund nicht zu 100?Prozent mit unseren gedruckten Modellen übereinstimmt (Abb.?9 und 10), greifen wir auf einen individuellen Löffel zurück. Schließlich können wir nur passende Prothesen herstellen, wenn von Anfang an alle Informationen korrekt sind. Sind all unsere Unterlagen perfekt, können wir die Primärgerüste aus Zirkonoxid digital finalisieren und anschließend die Konstruktionsdaten an den Fräser schicken, um die Gerüste auszufräsen. So erhalten wir kurze Zeit später die aus der Ronde entnommenen und auf Hochglanz polierten Zirkonoxid-Käppchen (Abb.?11 und 12). Anschließend drucken wir mithilfe unseres Pro3due 3D-Druckers passende Try-ins für die Bissnahme auf dem Modell aus und erstellen unseren Kontrollschlüssel (Abb.?13 bis 15). Nun können die Zirkonoxid-Gerüste mitsamt Kontrollschlüssel an die Praxis zu Dr.?Gero Böthig zur Einprobe geschickt werden (Abb.?16). Passgenau gleiten die Gerüste auf die vorbereiteten Stümpfe (Abb.?17 und 18), sodass wir im Labor an die nächsten Schritte gehen können.

Metallfreie Alternative: PEEK

Wir arbeiten bei uns im Labor so oft es irgend möglich ist metallfrei – und wir versuchen uns ständig noch weiter zu verbessern und weitere Materialien überflüssig werden zu lassen, damit wir das empfindliche System Mensch so wenig wie möglich stören. Dabei konkurrieren für uns Umweltzahnmedizin und Zahntechnik nicht mit der Schulmedizin. Vielmehr stellen sie eine sinnvolle Ergänzung dar. Keramik und Kunststoffe sind Werkstoffe ohne elektromagnetische Reaktion. Verknüpft man nun beispielsweise Zirkonoxid mit den neuen Hochleistungskunststoffen wie PEEK (Polyetheretherketon), steht uns eine gesunderhaltende Materialkombination zur Verfügung – nicht nur für Allergiker. PEEK zeichnet sich durch seine hervorragende biologische Verträglichkeit aus. Durch den Einsatz modernster CAD/CAM-Technologie in Kombination mit unseren Fräsmaschinen ist es uns möglich, Zahnersatz aus dem modernen Hochleistungskunststoff herzustellen.

Herstellung von Sekundär- und Tertiärgerüst

Sobald die Primärstrukturen aus der Praxis wieder bei uns im Labor sind, konstruieren wir die Sekundärkonstruktion aus PEEK zeitgleich mit der Primärkonstruktion aus PMMA (Abb.?19 bis 22). Für uns hat es sich bewährt, die Sekundärgerüste direkt mit TK1-Friktionsteilen zu planen (Abb.?23 und 24). Diese Elemente sind entscheidend, um einen stabilen und dennoch lösbaren Halt zwischen der Prothese und der Restbezahnung sicherzustellen. Durch die sorgfältige Planung und Integration dieser TK1-Friktionselemente in die Prothetik wird ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Festigkeit und Retention geschaffen, was wiederum eine optimale Funktionalität und Komfort für den Patienten gewährleistet. Die Berücksichtigung und das Einbeziehen der TK1-Friktionselemente in den Prozess ermöglicht es uns, die passende Position und Ausrichtung dieser Elemente im Zahnersatz zu bestimmen, um so eine stabile und gleichzeitig lösbare Verbindung herzustellen. Dadurch wird die langfristige Funktionalität und Ästhetik der Zahnprothetik gewährleistet, was für den Komfort und das Wohlbefinden unserer Patienten von entscheidender Bedeutung ist. Um ausreichend Platz für die Verblendung zu schaffen, verfügt das von uns konstruierte Tertiärgerüst über eine verkleinerte anatomische Zahnform. So erhalten wir die Möglichkeit, die Farbe später gleichmäßiger aufzutragen, sodass keinerlei Farbunterschiede zu sehen sein werden (Abb.?25). Sind die Gerüste aus PEEK aus der Ronde getrennt und ist alles fein versäubert, wird noch einmal die Passung der Käppchen überprüft (Abb.?26).

Die TK1-Friktionsteile sind ebenfalls aus Zirkonoxid ausgefräst worden und passen perfekt in ihren vorgesehenen Platz (Abb.?27 und 28). Nun wird die Konstruktion der Tertiärstruktur in die Vionic Dent Disc genestet – besonders schön präsentiert sich die gleichmäßige Wandungsstärke (Abb.?29 und 30). Die Abbildungen 31 und 32 zeigen die hochvernetzte Kompositrezeptur der Vita MRP (Microfiller Reinforced Polymermatrix) einmal schematisch und einmal mittels REM-Aufnahmen. Nach dem Fräsvorgang präsentieren sich umgehend die Vorzüge der Vionic Disc – besonders schön sind die Multilayer-Schichten zu erkennen und die etwas dunkler gehaltenen zervikalen Bereiche (Abb.?33 und 34). Pro-Tipp: Vestibulär setzen wir nur sehr wenige Verbinder, um die Ästhetik nicht negativ zu beeinflussen.

Auch das Sekundärgerüst gleitet s