Wie kann man einem Patienten Kaufunktion, Gesichtsproportion und dento-orale Ästhetik zurückgeben? Eine schwierige Frage (Problemstellung), deren Beantwortung (Lösung) sich Zahntechniker immer wieder stellen müssen. Der Autor dieses Artikels beschreibt, wie er zusammen mit den Teampartnern und mithilfe eines altbewährten Konzepts (Gerber) eine zahnlose Patientin totalprothetisch rehabilitierte. Und dabei zeigte sich die Ausgangssituation ausgesprochen kompliziert. Aufgrund der lückenlosen und somit ausführlichen Dokumentation wird dieser Beitrag in zwei Teile aufgeteilt. Im vorliegenden ersten Teil werden die Schritte einschließlich der Modellanalyse beschrieben. Der zweite Teil, in dem es um die Auf- und Fertigstellung geht, wird in der dd 4/20 erscheinen.

Die Patientin

Zum Zeitpunkt der in diesem Beitrag dargestellten prothetischen Versorgung war die Patientin 65 Jahre alt (Abb.1a). Sie beklagte den schlechten Sitz ihrer Ober- und Unterkiefertotalprothesen. Insbesondere bereitete ihr die starke Beweglichkeit ihrer unteren Prothese Probleme. Aufgrund starker Schleimhautbeweglichkeit verursachte die Mobilität der Unterkieferprothese profunde Druckstellen im Bereich der Umschlagfalte mit teilweise akutem Dekubitus im sublingualen Bereich. Sowohl klinisch als auch radiologisch war ein deutlicher Vertikalverlust des Unterkieferknochens festzustellen. Zur prothetischen Stabilisierung der Unterkieferprothese erschien eine implantatgestützte Lösung mit Overdenture angemessen, die dann letztlich auch realisiert wurde. Zudem sollte die totale Oberkieferprothese rekonstruiert werden, deren Seitenzähne starke abnutzungsbedingte Beeinträchtigungen aufwiesen und dadurch eine signifikante Absenkung der Vertikalrelation verursachten. Der Patientin wurde zur Wiederherstellung der Kaufunktion eine provisorische Sofortversorgung für den Ober- und Unterkiefer vorgeschlagen, der sie jedoch aus persönlichen Gründen nicht zustimmte. Die Rehabilitation wurde auf ihren Wunsch hin auf den Zeitpunkt nach Abschluss der Osseointegration der Implantate verschoben.

Beschreibung der prothetischen Planung

Die prothetische Planung umfasste die Modifizierung der bisherigen Prothesen, die Neuausrichtung der Okklusionsebene sowie die Konditionierung der Schleimhaut. Im Weiteren sollte die Neuanfertigung der Totalprothesen nach der Gerber-Methode erfolgen: für den Oberkiefer eine herausnehmbare schleimhautgelagerte Totalprothese, für den Unterkiefer eine implantatgestützte Overdenture, für deren passiven Sitz das Seeger-Stegsystem sorgen sollte. Diese Lösungen wurden gewählt, da sie sich besser an die objektiven Schwierigkeiten der zu lösenden Situation anpassen lassen würden. Als Material für die Prothesenbasen wurde PMMA, für die Rekonstruktion der weißen Ästhetik wurden die nanogefüllten Kompositzähne (NFC+) gewählt. Zudem kamen für das starre Retentionsteil eine CrCo-Legierung und für Sekundärretention Nylon zum Einsatz.

Fallbeschreibung

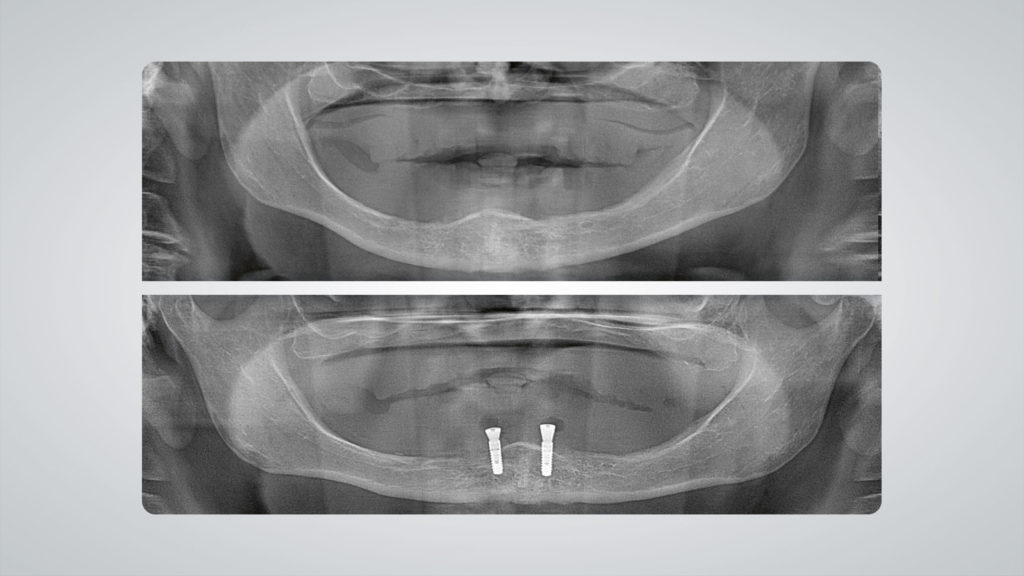

Nach den obligatorischen Voruntersuchungen wurden im Kinnbereich zwei Implantate nach der Brånemark-Methode gesetzt. Dort gestattete das Volumen des Knochens die Insertion, und es bestanden keine Risiken zulasten arteriovenöser Strukturen (Abb.1b). Nach einem angemessenen Zeitraum, der den Implantaten zur Osseointegration gegeben wurde, konnte die prothetische Rehabilitation beider Kiefer durchgeführt werden. Die objektive lokale Untersuchung ergab in vertikaler Richtung eine Reduktion des Kieferknochens im Frontzahnbereich, was eindeutig auf eine insuffiziente Planung der Okklusionsebene und damit auf eine unzureichende Verteilung der Kaukraft zurückzuführen war, so wie es für das Kelly-Syndrom* symptomatisch ist.

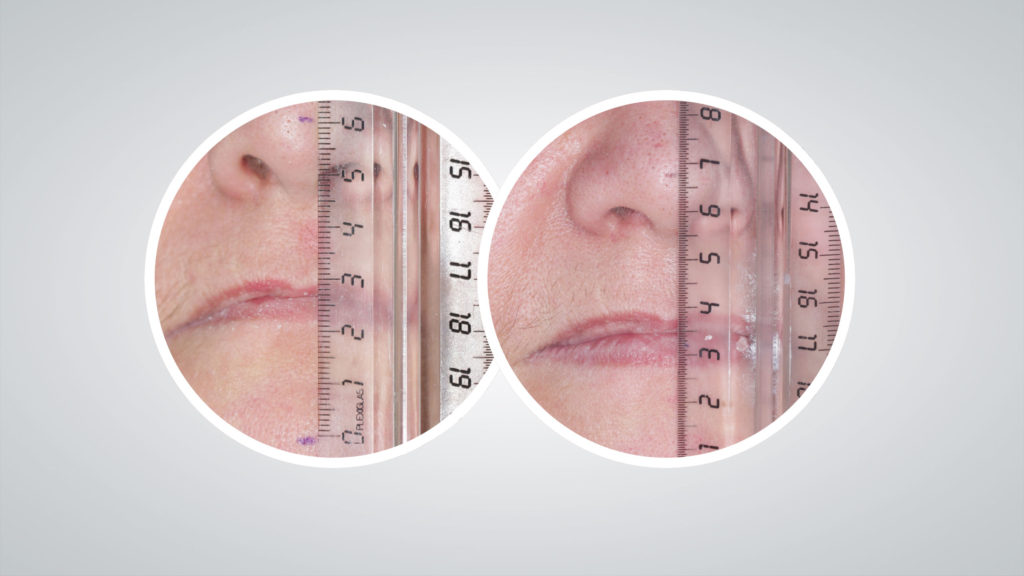

Darüber hinaus wurde während der klinischen Untersuchung ein Verlust der vertikalen Dimension infolge der Abnutzung der vorhandenen Kunststoffzähne festgestellt; die rein physiognomische Untersuchung ergab eine senil wirkende Relation zwischen Ober- und Untergesicht (Abb.2 bis 5).

Wiederherstellung der vertikalen Relation

Für die Neuversorgung wurden die vorhandenen Prothesen verwendet, die problemlos als Hilfsmittel für die Planung der neuen Prothesen dienen konnten (Abb.6). Konkret wurden sie zur Rekonstruktion der Vertikalrelation hinzugezogen.

Zur Rekonstruktion der Vertikalen wurden im Gesicht der Patientin zwei Referenzpunkte markiert, die zur Abstandsmessung dienen sollten. Der Wert für die Ruhelage (Abb.7) sollte in der Regel zwei bis vier mm von dem der habituellen Interkuspidation abweichen (Abb.8). Bei der Untersuchung der vorhandenen Okklusionsebene wurde offensichtlich, dass die aktuellen Prothesen nicht parallel zur Camperschen Ebene ausgerichtet waren. Die Okklusionsebene ist am Kopf bilateral definiert und verläuft von der tiefsten Stelle des Nasenflügels bis zur Tragusmitte des anterolateralen Teils des äußeren Ohrs (Abb.9). Diese Parameter weichen zwar geringfügig von den am Schädelskelett definierten Referenzpunkten ab, in der täglichen Praxis hat sich diese Abweichung jedoch sowohl bei schleimhautgetragenen Totalprothesen als auch bei implantatgestützten Overdentureversorgungen als vernachlässigbare Varianz der sagittalen Richtung der Okklusion erwiesen. Die Parallelen zwischen der Camperschen und der Okklusionsebene weisen durchschnittlich einen Abstand von etwa 34?mm auf. Zur Festlegung und Überprüfung der Parallelität wurde eine Bissgabel beziehungsweise ein Okklusionom verwendet. Dieses Hilfsmittel veranschaulicht außerhalb des Mundes die Neigung der Ebene, in der die späteren Prothesen okkludieren werden.

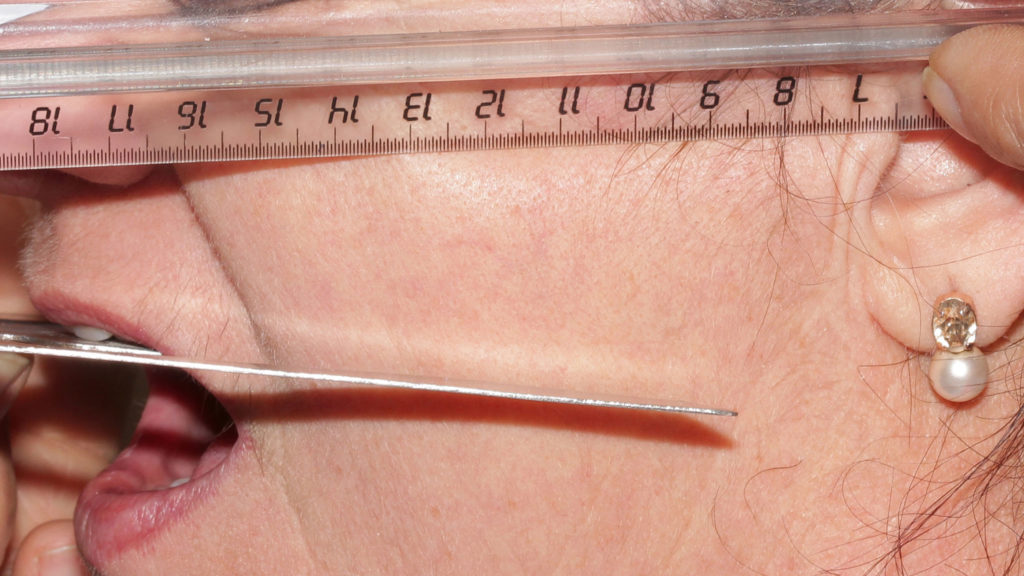

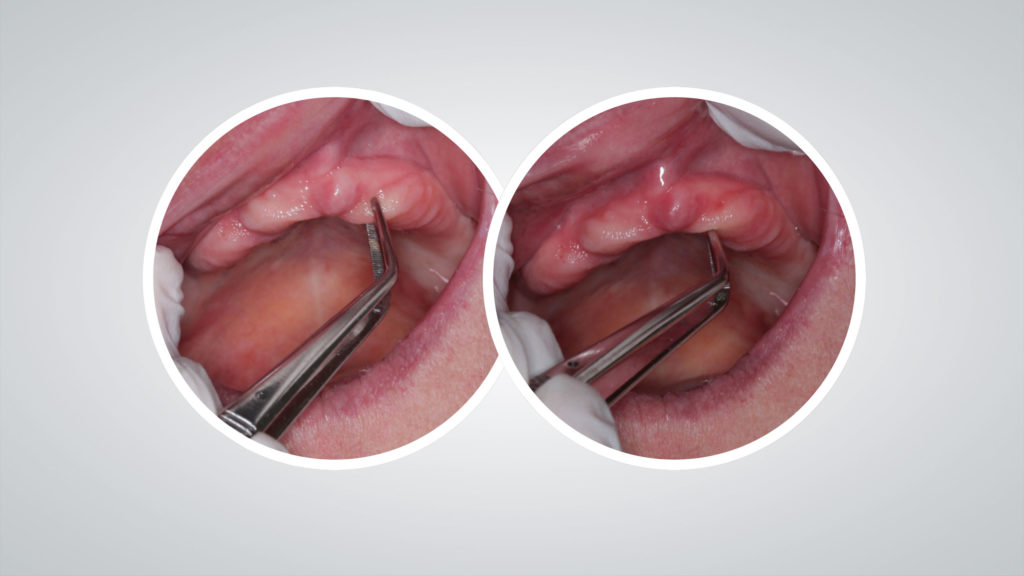

Bei eingesetzter Oberkieferprothese ist im vorliegenden Fall die Disparallelität beider Ebenen eindeutig zu erkennen (vgl.?Abb.9). Die Okklusionsebene verläuft nach hinten unten und nicht parallel zur Camperschen Ebene, das heißt nach frontal und leicht ventral. Dieser Verlauf ist ursächlich für die Druckstellen- und Geschwürbildung, die wie hier langfristig zur Knochenatrophie führte und ein Kelly-Syndrom verursacht hat. Mit einer chirurgischen Pinzette ließ sich bei der Patientin die mit dem Kelly-Syndrom einhergehende Beweglichkeit der Schleimhaut belegen (Abb.10 und 11). Folglich musste im ersten Schritt durch Auftragen eines kalthärtenden Kunststoffs für provisorische Kronen und Brücken die Parallelität zwischen Camperscher und Okklusionsebene erreicht werden (Abb.12). Zuvor waren jedoch die betreffenden Flächen der vorhandenen Kunststoffzähne gereinigt und mit Retentionen versehen worden. Der posteriore Prothesenteil wurde auf ähnliche Weise wie für eine Schienenpräparation mit posteriorer Ausrichtung an der Camperschen Ebene ausgerichtet (Abb.13). In dieser Phase wurden auch die Inzisalkanten der oberen Frontzähne angemessen verlängert, da sie sowohl aus phonetischer als auch aus ästhetischer Sicht zu kurz waren. Um in dieser Phase die Erhöhung der Vertikaldimension zu idealisieren, wurde auf Fotos der Patientin aus jungen Jahren zurückgegriffen, die vor Beginn des morpho-funktionalen Verfalls der beiden Kiefer aufgenommen wurden.

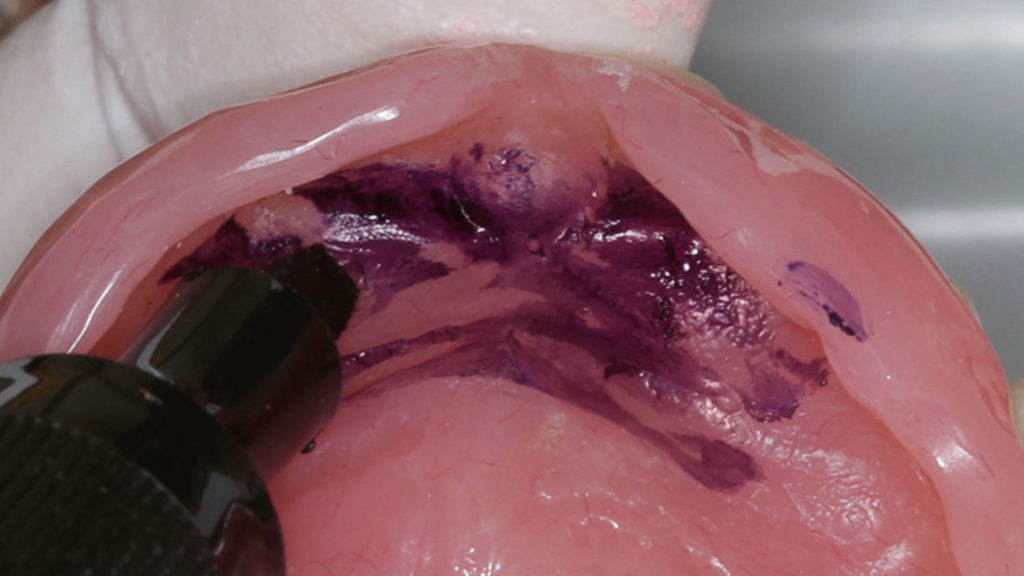

Nach Fertigstellung und Politur der vertikal korrigierten Oberkieferprothese wurde die untere Prothese auf die gleiche Weise angepasst (Abb.14), da die gewählte Ruheposition als Referenz deutlich mehr als zwei Millimeter von der Interkuspidation abwich. Nachdem korrekte empirische und funktionelle Werte der Vertikaldimension wiederhergestellt waren (Abb.15 bis 16), wurde mit der oberen Schleimhautkonditionierung begonnen, was eine Langzeit-Funktionsabformung erforderte (Abb.17). Dafür wurde F.I.T.T. (Functional Impression Tissue Toner) verwendet (Abb.18a/b). Dabei handelt es sich um ein Langzeit-Funktionsabformmaterial, das weich genug bleibt, um eine funktionelle Abformung durchzuführen. Die so modifizierte Prothese wurde für die Dauer von etwa vier Wochen getragen. Die Oberkieferprothese konnte im Prämaxillabereich, in dem das fibromuköse Gewebe infolge des ausgebildeten Kelly-Syndroms breitflächig betroffen war, deutlich entlastet werden. Dank der vorherigen Maßnahmen war es zudem möglich, eine weitere Beanspruchung dieses Bereichs zu vermeiden. Dieser war bereits seit einiger Zeit übermäßigen Belastungen sowohl auf der antero-posterioren, der supero-inferioren als auch der latero-lateralen Achse ausgesetzt.

Langzeitunterfütterung

Das dünnflüssige Unterfütterungsmaterial wurde auf die Prothesenbasen aufgetragen. Nach etwa einem Monat und mindestens vier klinischen Untersuchungen waren zufriedenstellende Ergebnisse erreicht, das heißt eine deutlich erhöhte prothetische Stabilität, das Fehlen irritativer Noxen zulasten der Schleimhaut. Zudem wurde die alte Oberkieferprothese für die Funktionsabformung genutzt, sodass eine therapeutisch sinnvolle interokklusale Position abgegriffen werden konnte.

Schablonenherstellung

Das OK-Funktionsmodell wurde aus synthetischem Superhartgips Typ IV angefertigt. Die modifizierte Oberkieferprothese wurde auf das Modell gesetzt und vestibulär sowie lingual mit Silikonschlüsseln gesichert. Nach der Anfertigung der Prothesenbasis aus Kaltpolymerisat wurden die Silikonschlüssel an dem Oberkiefermodell fixiert und mit Aesthetic Wax Hard von Candulor ausgegossen (Abb.19). Für den Unterkiefer wurde auf dem entsprechenden Funktionsmodell ein klassischer Bisswall auf der Kunststoff-Prothesenbasis angefertigt (Abb.20). Die Funktionsmodelle dienten somit der Herstellung der Bissschablonen. In der klinischen Sitzung konnten nun auf der Basis dieser Bissschablonen die Kieferrelationsbestimmung erfolgen und zwar nur in horizontaler Ebene (Abb.21), da alle anderen Referenzen wie Okklusalebene, Mittellinie, Eckzahnlinie und Lachlinie bereits zuvor mithilfe der aktuell getragenen Prothesen korrekt erfasst werden konnten.

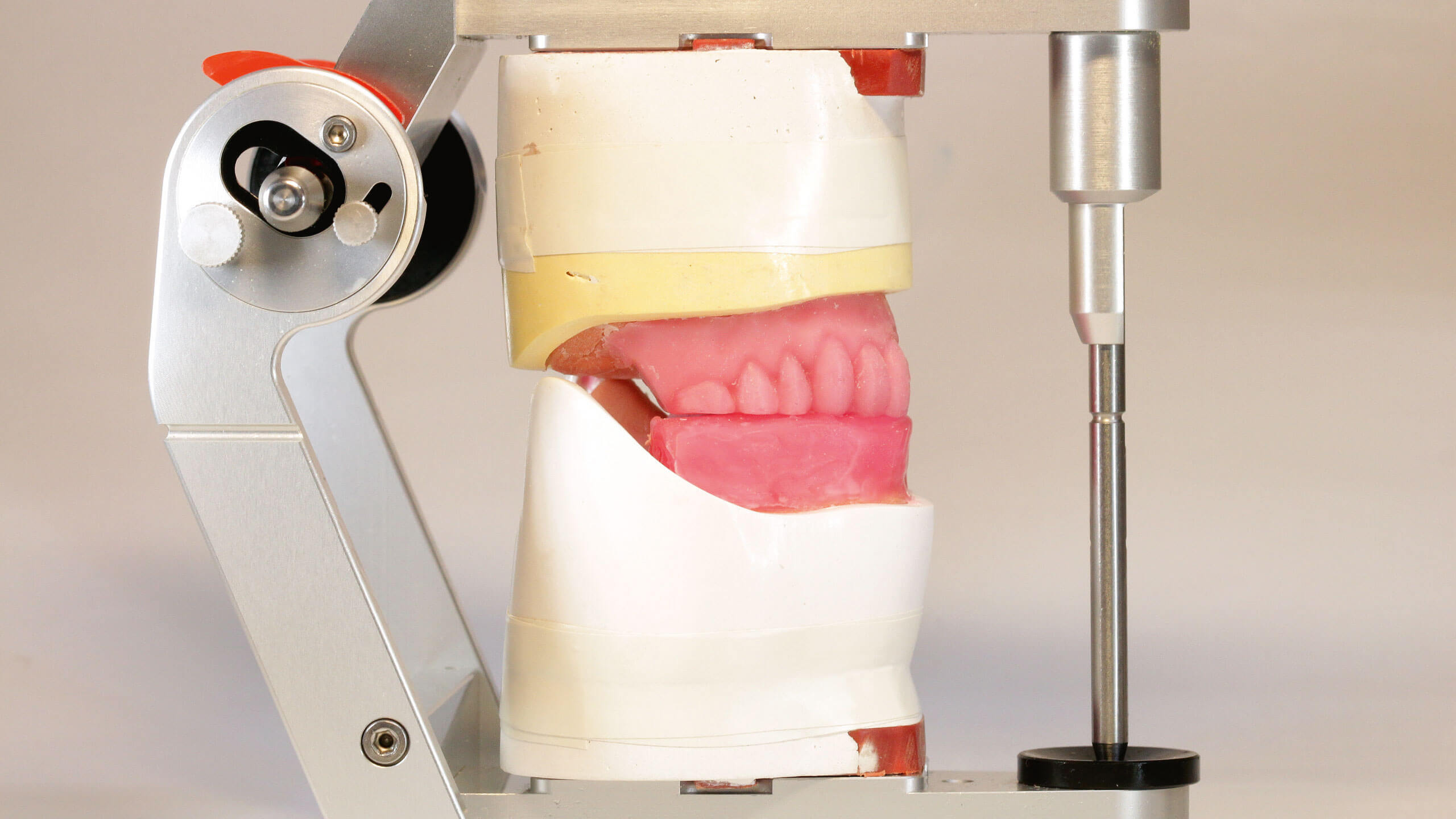

Nun wurden die Funktionsmodelle mithilfe der verschlüsselten Bissschablonen mittelwertig mit einem dimensionsstabilen Knetsilikon in den Artikulator übertragen (Abb.22). Somit konnten die Schablonen für die intraorale Stützstiftregistrierung hergestellt, sprich die vorhandenen Bissschablonen entsprechend umgearbeitet werden (Abb.23). Mit der Stützstiftregistrierung wird der gotische Bogen aufgezeichnet. Dabei sollte die eingestellte Vertikaldimension unverändert bleiben. Damit der Registrierstift während der Registrierung gegenüber senkrecht wirkenden Kräften stabilisiert ist, wurde auf beiden Seiten des Unterkiefermodells der tiefste Punkt des Kammverlaufs ermittelt und auf der Modellaußenfläche markiert (Abb.24a/b). Die Montage der Schreibplatte erfolgt im Unterkiefer, indem die Wachswälle dort erwärmt werden und die Platte leicht eingedrückt wird (Abb.25). Die Vertikalreferenz ist erreicht, wenn die Wachswälle bilateral planen Kontakt haben und der Artikulator-Stützstift in Nullposition steht (Abb.26). Dabei ist darauf zu achten, dass beide Wachswälle in Übereinstimmung gebracht werden. Wenn das geschafft ist, wird im Oberkiefer die schmetterlingsförmige Platte zur Aufnahme des Registrierstifts angebracht. Die Platte wird dafür ebenfalls erwärmt und vorsichtig auf den oberen Bisswall gedrückt (Abb.27 und 28). Dafür schraubt man den metallischen Registrierstift etwas zurück, so weit, dass die Spitze des Registrierstifts leicht übersteht beziehungsweise hervorragt. So kann bereits während der Montage anhand des Kontaktpunkts auf der unteren Schreibplatte seine Lage kontrolliert werden (Abb.29). Der Kontaktpunkt sollte idealerweise auf der Verbindungslinie zwischen den beiden tiefsten Stellen des unteren seitlichen Kieferkammverlaufs liegen. Eine mit Bleistift aufgebrachte Linie hilft dabei, dies zu kontrollieren (vgl.?Abb.29). Um störungsfreie und visuell kontrollierbare Lateral- und Protrusionsbewegungen im Mund zu ermöglichen, wird der obere Bisswall nun anterior zurückgeschnitten, ohne dabei jedoch die Vertikaldimension zu verändern (Abb.30 bis 32).

Weitere Beiträge zu diesem Thema

CAD/CAM-Prozess optimieren mit Finohit ZR ML

Effizientes Smile-Makeover bei Zahnhartsubstanzverlust