Anhand zweier Patientenfälle wird in diesem Artikel dargestellt, inwieweit beim Herstellen einer Implantatkrone für das Frontzahngebiet das natürliche Weichgewebeprofil und die Harmonie zu den Nachbarzähnen das Ergebnis beeinflussen. In beiden Fällen wird ergänzend zur Implantatkrone der Nachbarzahn mit einem Veneer rekonstruiert, was das ästhetische Resultat maßgeblich bestimmt, doch zugleich eine doppelte Herausforderung darstellt. Die Autoren möchten betonen, dass eine erfolgreiche implantatprothetische Rekonstruktion auf einer Kombination aus biologischen sowie technischen Faktoren und dem Zusammenspiel mehrerer Disziplinen, wie etwa der Chirurgie, Prothetik und Zahntechnik, basiert.

Die implantatprothetische Rekonstruktion eines einzelnen oberen Frontzahns ist eine der schwierigsten Herausforderungen der dentalen Implantologie. Die “Beziehung” zwischen Implantat und Krone wird dabei primär von biologischen Faktoren und technischen Aspekten bestimmt. Im vorliegenden Artikel wird gezeigt, wie die sorgfältige chirurgisch-implantologische Arbeit mit einer wohlüberlegten technisch-prothetischen Umsetzung vollendet wird.

Herausforderung 1: Implantatkrone

Die Hart- und Weichgewebeintegration des Implantats sowie die ästhetische Einheit und das funktionelle Zusammenspiel der Restauration mit den oralen Gegebenheiten sind das Ziel einer implantatprothetischen Rekonstruktion. Den Weg dahin bestimmen viele einzelne Bausteine, die in ihrer Summe das Ganze ergeben. Dies sind beispielsweise:

- Die dreidimensionale Positionierung des Implantats

- Das Implantatsystem (zum Beispiel Platform Switching)

- Der Erhalt beziehungsweise die Rekonstruktion von Weich- und Hartgewebe

- Das Design und Material

- des Abutments

- Ein ausgeformtes Emergenzprofil (“Austrittsprofil durch das Weichgewebe”)

- Das Material für die prothetische Restauration

- Die Morphologie und die lichtoptischen Eigenschaften

- der Restauration

Große Bedeutung kommt der Rot-Weiß-Ästhetik einer Restauration zu. Damit fest verbunden ist das Erscheinungsbild der periimplantären Weichgewebe (Emergenzprofile) sowie der harmonische Verlauf der Mukosa. Um ästhetischen Ansprüchen Genüge zu tun, müssen die Weichgewebestrukturen optimal gemanagt werden. Dies unterliegt einerseits patientenspezifischen Faktoren wie etwa der Weichgewebsdicke und andererseits der Erfahrung und dem Wissen des Chirurgen sowie des Prothetikers und Zahntechnikers. Entscheidenden Einfluss auf das ästhetische Ergebnis hat das Emergenzprofil, das vom Abutment geformt wird. Idealerweise befindet sich die Implantat-Abutment-Verbindung etwa drei bis vier Millimeter unterhalb des Weichgewebesaums. Voraussetzung dafür ist die korrekte dreidimensionale Positionierung des Implantats. Im Gegensatz zu dem geometrischen kreisrunden Implantatdurchmesser, folgt das Design des Abutments im subgingivalen Bereich der natürlichen anatomischen Emergenz eines Zahns. Eines Zahns, der verloren gegangen ist und prothetisch-restaurativ ersetzt werden muss.

Herausforderung 2: Gemischtes Doppel

Häufig sind für das gelungene Gesamtergebnis einer implantatprothetischen Therapie im Frontzahngebiet korrigierende Maßnahmen an den natürlichen Nachbarzähnen notwendig. Anhand von zwei Patientenfällen wird ein mögliches Vorgehen gezeigt, wobei der Fokus auf der prothetischen beziehungsweise zahntechnischen Umsetzung liegt. Die doppelte Versuchung: In beiden Fällen muss im Sinne eines optimalen ästhetischen Ergebnisses eine Implantatkrone mit einem Veneer auf dem Nachbarzahn in Einklang gebracht werden. Die ohnehin schon große Herausforderung “Implantat in der ästhetischen Zone” wird für den Zahntechniker durch das Einbinden einer Veneer-Restauration nochmals erhöht. Verschiedene Werkstoffe (Zirkonoxid, Glaskeramik), verschiedene, farbgebende Untergründe (präparierter Zahn, Zirkonoxid-Abutment), verschiedene Dimensionen, die es prothetisch zu überbrücken gilt – die Herausforderung ist gleich in zweifacher Sicht hoch. Umso gründlicher muss gearbeitet werden.

Patientenfall 1

Ausgangssituation

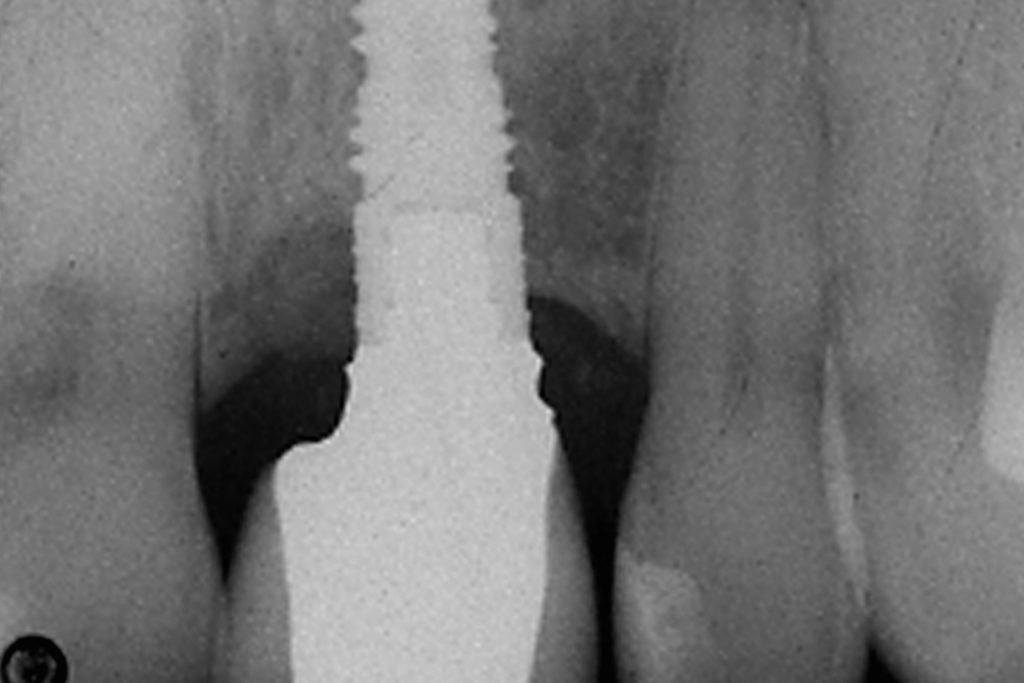

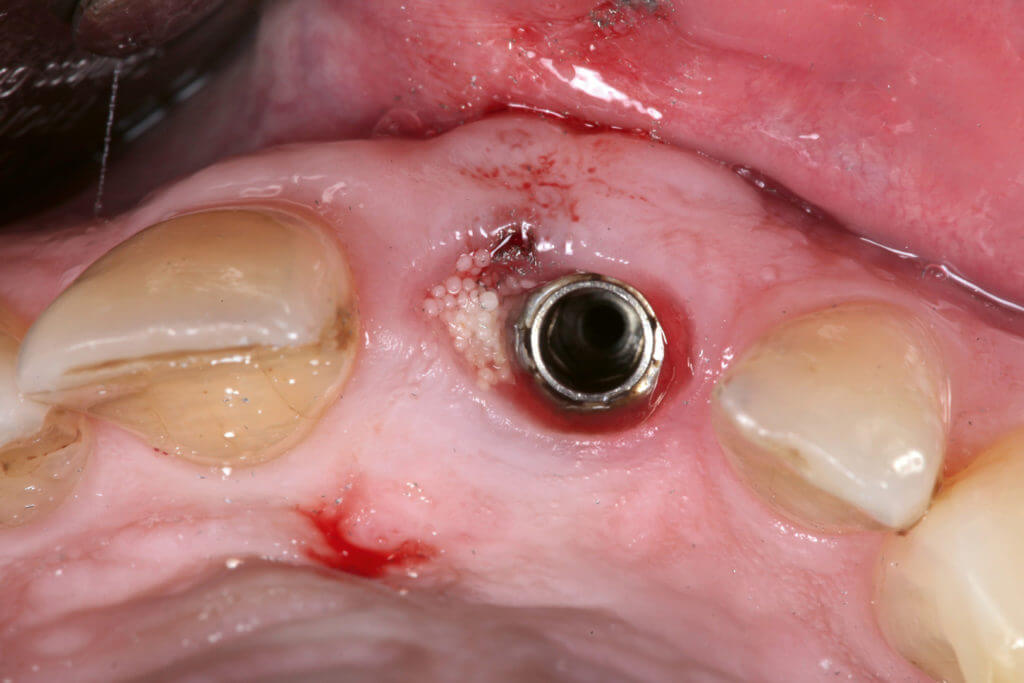

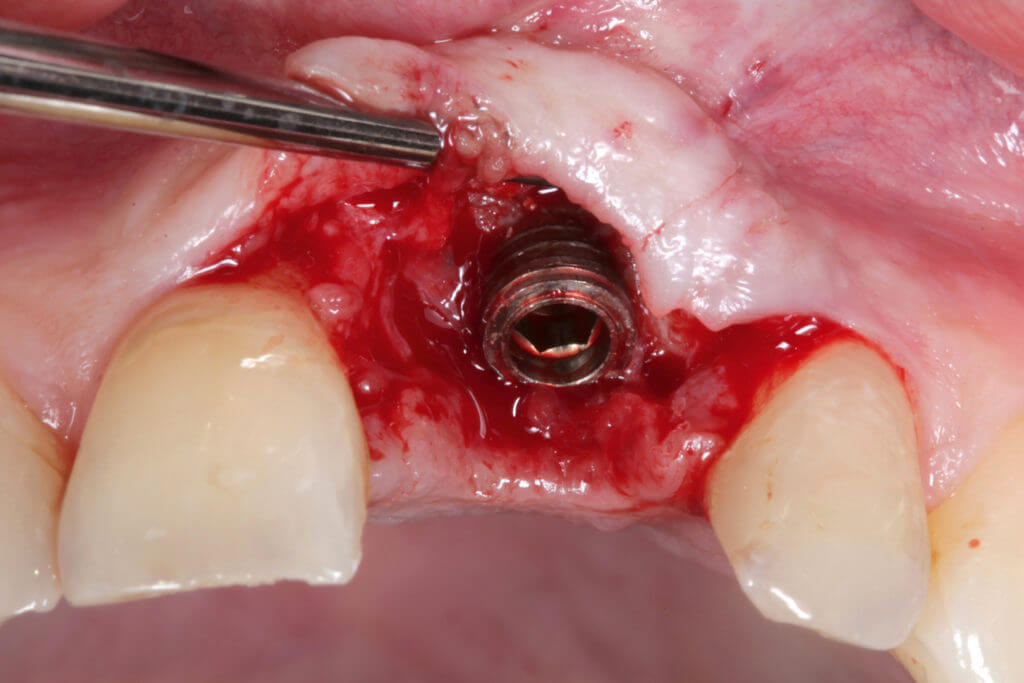

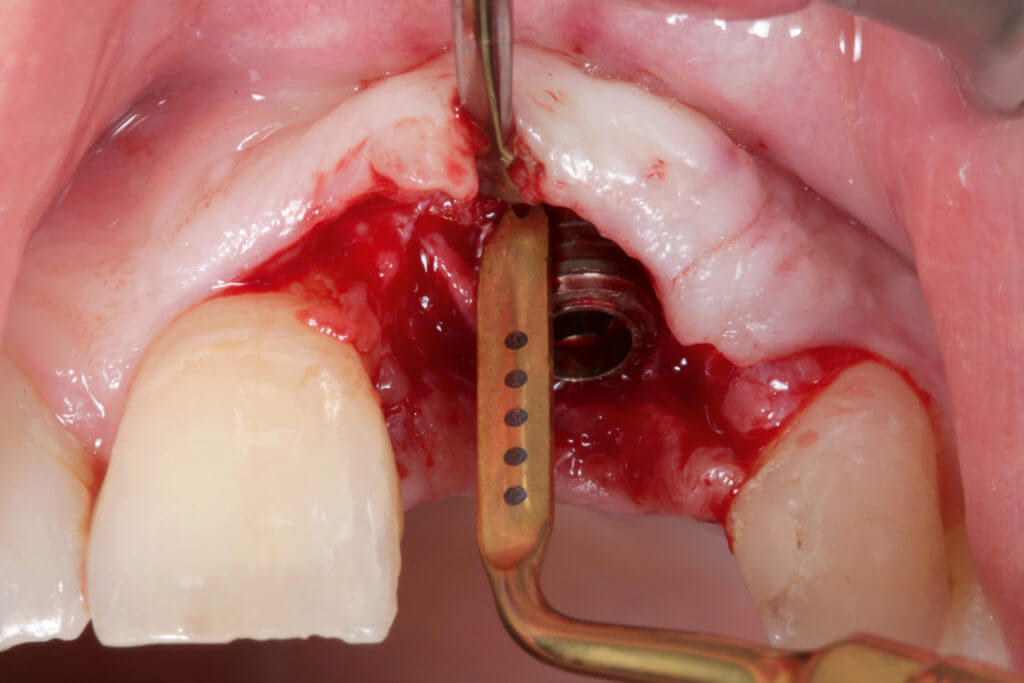

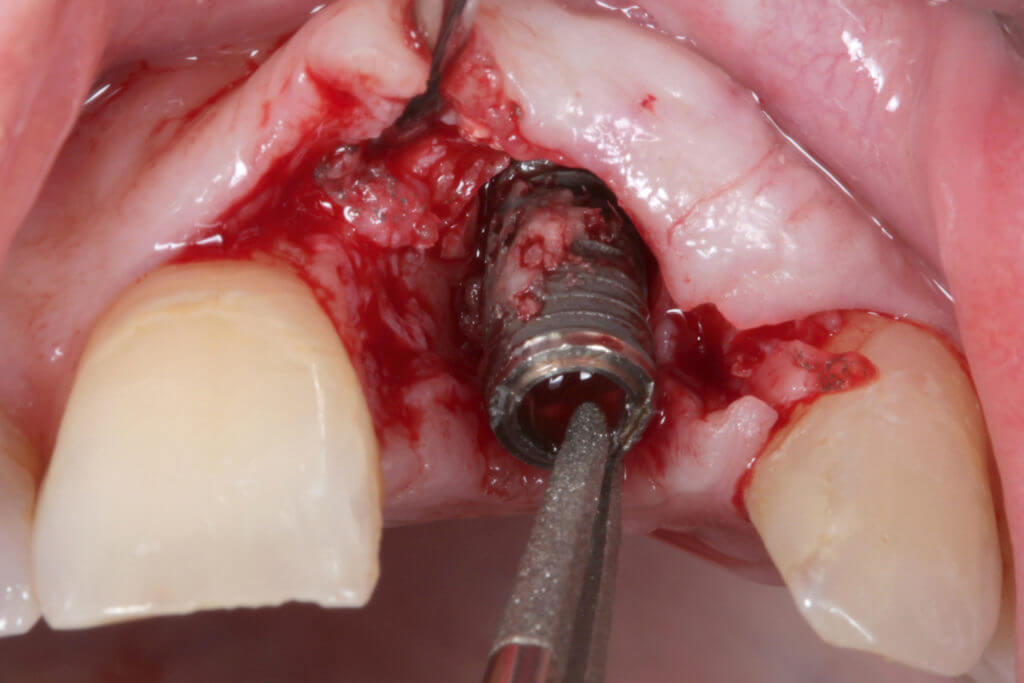

Der Patient konsultierte die Praxis mit einer implantatprothetischen Restauration in regio 21, die alio loco angefertigt wurde und bereits zweimal aufgrund einer Periimplantitis von einem Kieferchirurgen nachaugmentiert werden musste (Abb.1 und 2). Aus klinischer Sicht verdeutlicht unter anderem das Röntgenbild die Problematik: Im periimplantären Bereich sind crestale Knocheneinbrüche sichtbar. Das die Krone umgebende Weichgewebe hat sich zurückgezogen und wirkt unnatürlich; das Abutment schimmert hindurch. Zudem genügen Zahnform, Zahnfarbe und Oberflächentextur ästhetischen Ansprüchen nicht. Die Implantatkrone 21 ist zu breit. Würde man allerdings die Breite des natürlichen Zahns 11 als Referenz übernehmen, müsste man mit einem Diastema arbeiten. Diese Problematik wurde mit dem Patienten diskutiert und entschieden, den Platz stattdessen neu aufzuteilen. Dafür sollte Zahn 11 mit einem Veneer versorgt und so eine harmonische Zahnbreite der beiden mittleren Inzisiven erreicht werden. Nach Abnahme der Implantatkrone wurde ersichtlich, dass augmentiertes partikuläres Knochenersatzmaterial nicht integriert und der periimplantäre Knochen arrodiert war (Abb.3 und 4). Aufgrund der Vorgeschichte, der suboptimalen Implantatposition und des suboptimalen Implantatdurchmessers wurde in Absprache mit dem Patienten von einer erneuten Periimplantitisbehandlung abgesehen und eine Explantation mit späterer Nachimplantation geplant (Abb.5 und 6). Das Röntgenbild zeigt ein ungünstiges konkaves Abutmentdesign*. Die Abstützung der periimplantären Gewebe ist mit dieser Abutmentform (transgingival) nicht möglich. Idealerweise folgt das Abutment im basalen Bereich dem trichterförmigen Design der Emergenz eines natürlichen Zahns, sodass ein naturidentisches Austrittsprofil resultiert, das eine Implantatkrone – im Idealfall – wie einen gewachsenen Zahn wirken lässt.

Nach der Explantation des Implantats regio 21 wurden in korrekter dreidimensionaler Position ein Implantat mit tiefer, konischer Verbindungsgeometrie und Indexierung inseriert und Hart- sowie Weichgewebe aufgebaut. Als Interimsersatz wurde der Patient während der Einheilphase mit einer provisorischen Klebebrücke versorgt (CoCr-Gerüst, mit Komposit verblendet).

Erste Konsultation mit dem Zahntechniker

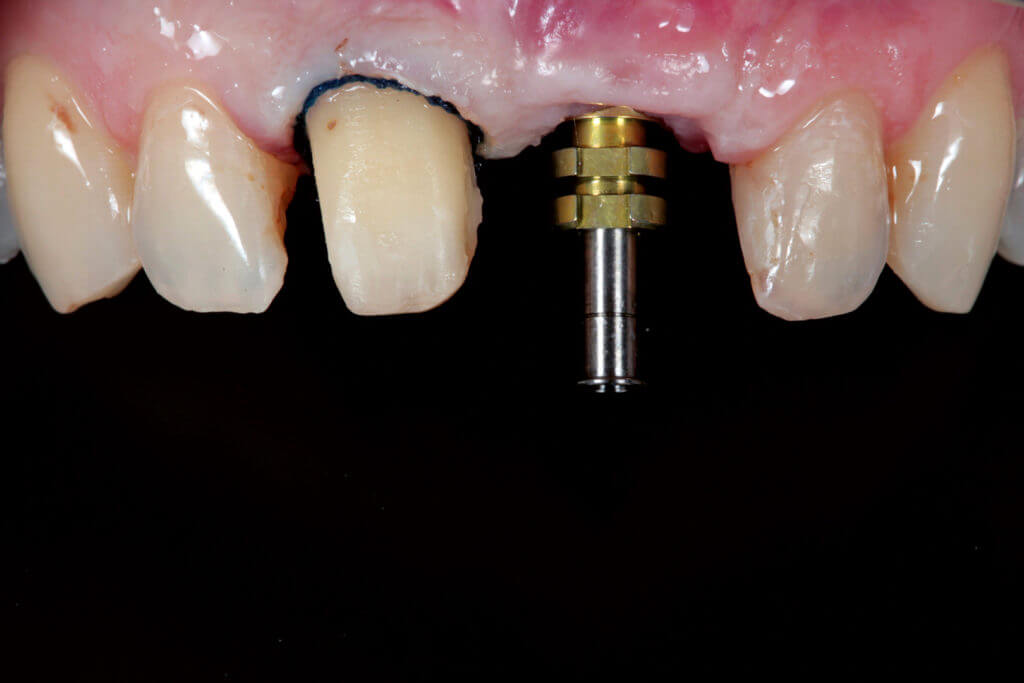

Nach dem Einheilen des Implantats erfolgten im ersten Schritt der zahntechnischen Arbeit die Farbanalyse sowie die ästhetisch-funktionelle Bewertung der Ausgangssituation. Die Dentalfotografie spielt dabei eine wichtige Rolle. Zur Beurteilung der Zahnfarbe dienten Aufnahmen mit einer klassischen Farbskala (Vita classical A1-D4 Farbskala) sowie ergänzend dazu Aufnahmen mit Kreuzpolarisationsfilter (Abb.7 und 8). Mit diesem Filter lassen sich Reflexionen eliminieren und somit der Helligkeitswert und die Charakteristika der natürlichen Zähne identifizieren. Allerdings dienen die ermittelten Werte lediglich als Anhaltspunkt. Bei der Betrachtung der Ausgangssituation (vgl.Abb.1) zeigte sich unter anderem, dass Zahn 11 an der Inzisalkante “ausgefranst” ist, was jedoch die kleinere Herausforderung darstellte. Primär fällt die unterschiedliche Breite der beiden Frontzähne auf. Die Lücke in regio 21 war im Verhältnis zum Zahn 11 sehr breit. Um diese Diskrepanz auszugleichen und eine Balance beziehungsweise Harmonie der Zahnformen anstreben zu können, sollte Zahn 11 mit einem Veneer versorgt werden. Nach Abnahme der provisorischen Brücke und der Präparation des Zahns 11 erfolgte die Implantat-Überabformung (Abb.9), sodass die Modelle hergestellt werden konnten (Steckstumpf- oder Geller-Modell).

Erarbeiten einer natürlichen Emergenz

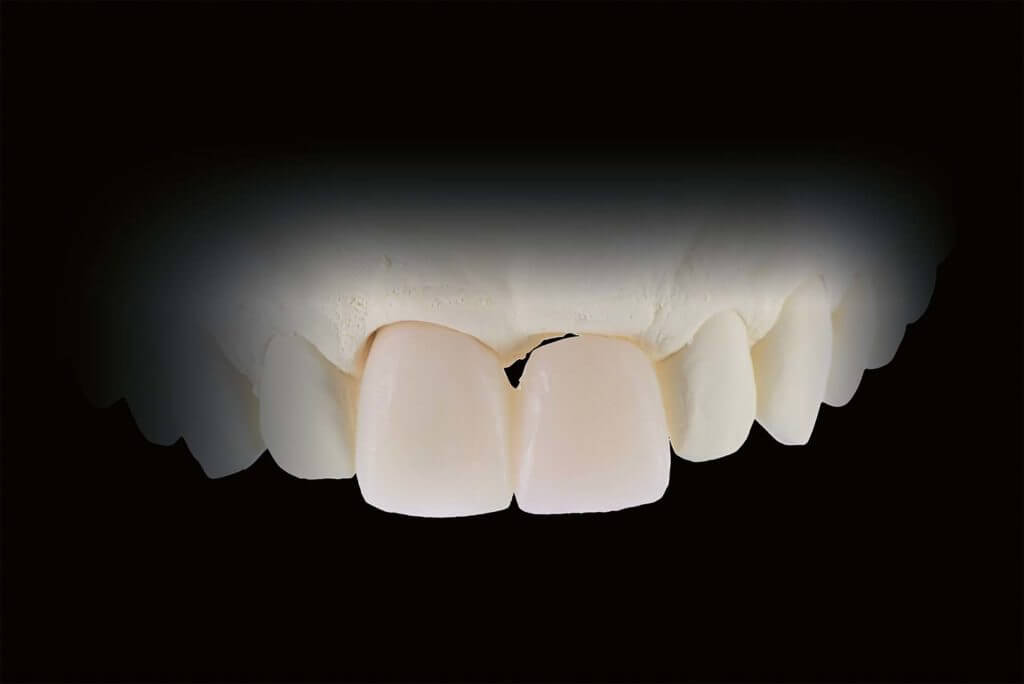

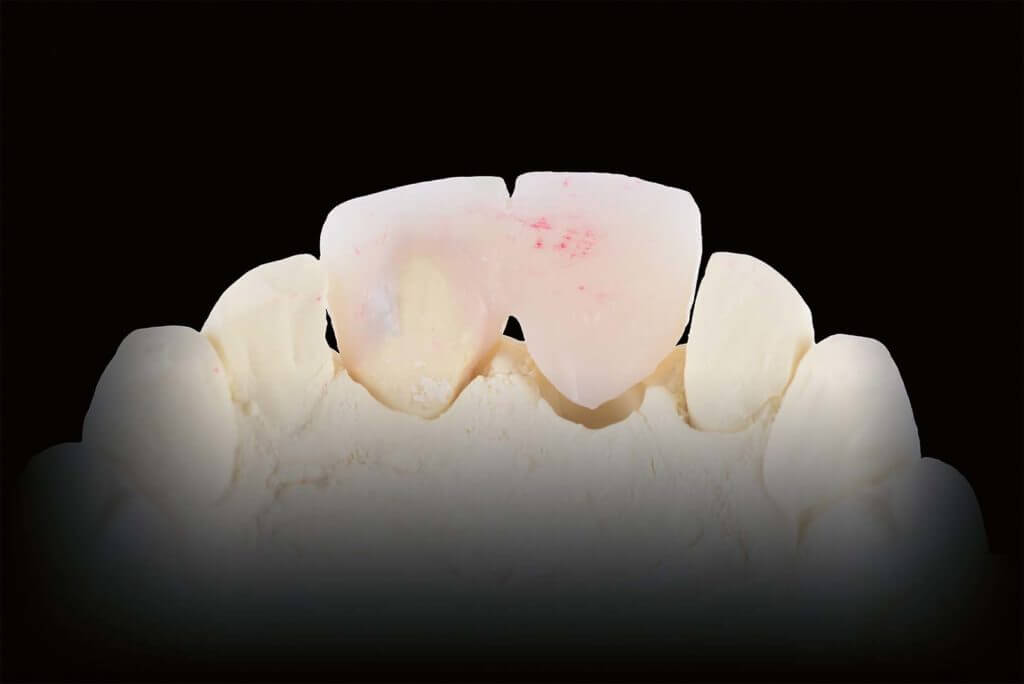

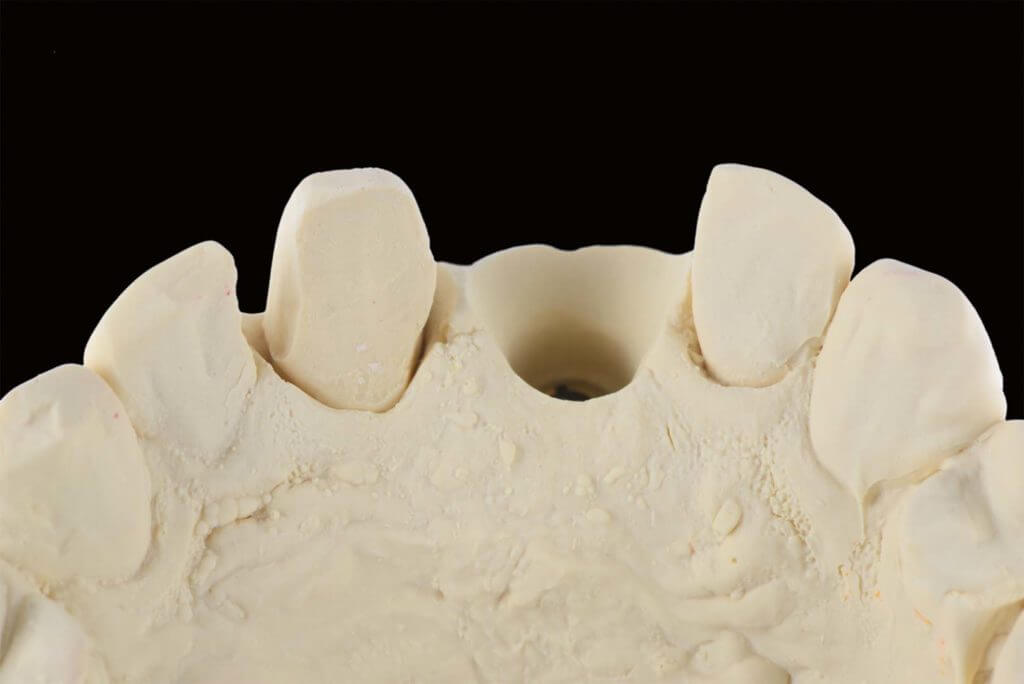

Bevor am Modell das Emergenzprofil entsprechend der gewünschten trichterförmigen Ausformung radiert werden kann, muss das Austrittsprofil für die Implantatkrone definiert werden. Dafür diente ein Prototyp aus Kunststoff, der CAD/CAM-gestützt hergestellt wurde. Ziel dieses Dummys ist es – im Sinne eines Set-ups -, die Zahnform zu definieren und auf diesem Weg den idealen Weichgewebeverlauf zu eruieren. Dafür wurde das Modell digitalisiert, sodass in der CAD-Software in regio 11 und 21 Konfektionszähne** aufgestellt werden konnten. Im Bereich des Implantats wurde der Zahn nicht in die Alveole konstruiert, sondern basal in Form eines Brückenglieds gestaltet. Nur so kann mittels der eigentlichen Zahnform ein natürlicher Austritt der Krone aus dem Weichgewebe realisiert werden. Der Prototyp wurde aus zahnfarbenem PMMA gefräst und auf das Modell gesetzt (Abb.10 und 11). Da das “Brückenglied” (die Implantatkrone) basal freiliegend gestaltet war, konnte der zervikale Anteil mit einem Skalpell beziehungsweise einem Stift imaginär verlängert und somit ein ideales Austrittsprofil auf dem Modell skizziert werden (Abb.12 bis 15). Diese Skizze bildete die Vorgabe für das Radieren des Emergenzprofils. Das Radieren erfolgte mit einem Fissurenbohrer in einem Winkel von zirka 45°; die biologische Breite (Abb.16) bleibt dabei unangetastet. Die Form der Radierung erinnert an einen Trichter oder einen Weinkelch.

Das Verwenden von Konfektionszähnen aus der Bibliothek der CAD-Software hat den Vorteil, dass sich der Zahntechniker von seiner oftmals charakteristischen und “eingefahrenen” Gestaltung der Zahnform entfernt und neuen Input erhält; ein häufig erfrischender Blick über den Tellerrand.

Herstellen des Abutments

Auch das Abutment wurde CAD/CAM-gestützt aus Zirkonoxid gefertigt. Da die Breitenverhältnisse beider zentralen Inzisiven neu gestaltet werden sollten, galt es, den Nachbarzahn mit einem Veneer zu versorgen. Dies musste bei der Konstruktion des Abutments beachtet werden. Um gleichmäßige lichtoptische Eigenschaften der doch unterschiedlichen Restaurationsformen zu erzielen, mussten annähernd ähnliche Dimensionen erarbeitet werden. Daher wurde das Abutment adäquat zu der Form des präparierten Zahns 11 konstruiert. Über die Spiegel-Funktion der Software lässt sich dies relativ einfach umsetzen. Das Ergebnis waren zwei Pfeiler, die bezüglich ihrer Stärke, Dimension, Lichteinstrahlung, Lichtbrechung und so weiter eine fast identische Basis für die Verblendung und somit eine gleichmäßige Farbwirkung boten. Mit einem klassischen Silikonschlüssel konnte das aus Zirkonoxid gefräste Abutment hinsichtlich seiner Dimension und Passung auf dem Modell geprüft werden (Abb.17 bis 19). Mittels eines kleinen Schlitzes im palatinalen Bereich des Modells lässt sich kontrollieren, ob das Abutment “satt” auf dem Titanaufbau aufsitzt. Die Arbeit mit einer abnehmbaren Zahnfleischmaske*** kann diesbezüglich fehlerbehaftet sein.

Weitere Beiträge zu diesem Thema

Restaurationen mit modernen Nanohybridharzen

Ästhetisch, funktionell, full-guided