Ztm.Kai Franke, Technischer Berater bei Kulzer Dental, stellt in dieser vierteiligen Serie die Zahnpalette “Mix & Match” vor und zeigt ihre Einsatzmöglichkeiten im zahntechnischen Alltag. Anhand einer Modellanalyse und drei verschiedenen Aufstellmethoden wird besonders die Universalität der verschiedenen Zahnlinien deutlich. Um nicht nur die Funktionsweise der Zähne in den Vordergrund zu stellen, sondern diese allumfassende Aufstellungsdokumentation mit dem notwendigen Hintergrundwissen zu komplettieren, stand ihm Ztm.Karl-Heinz Körholz mit seiner Fachexpertise zur Seite.

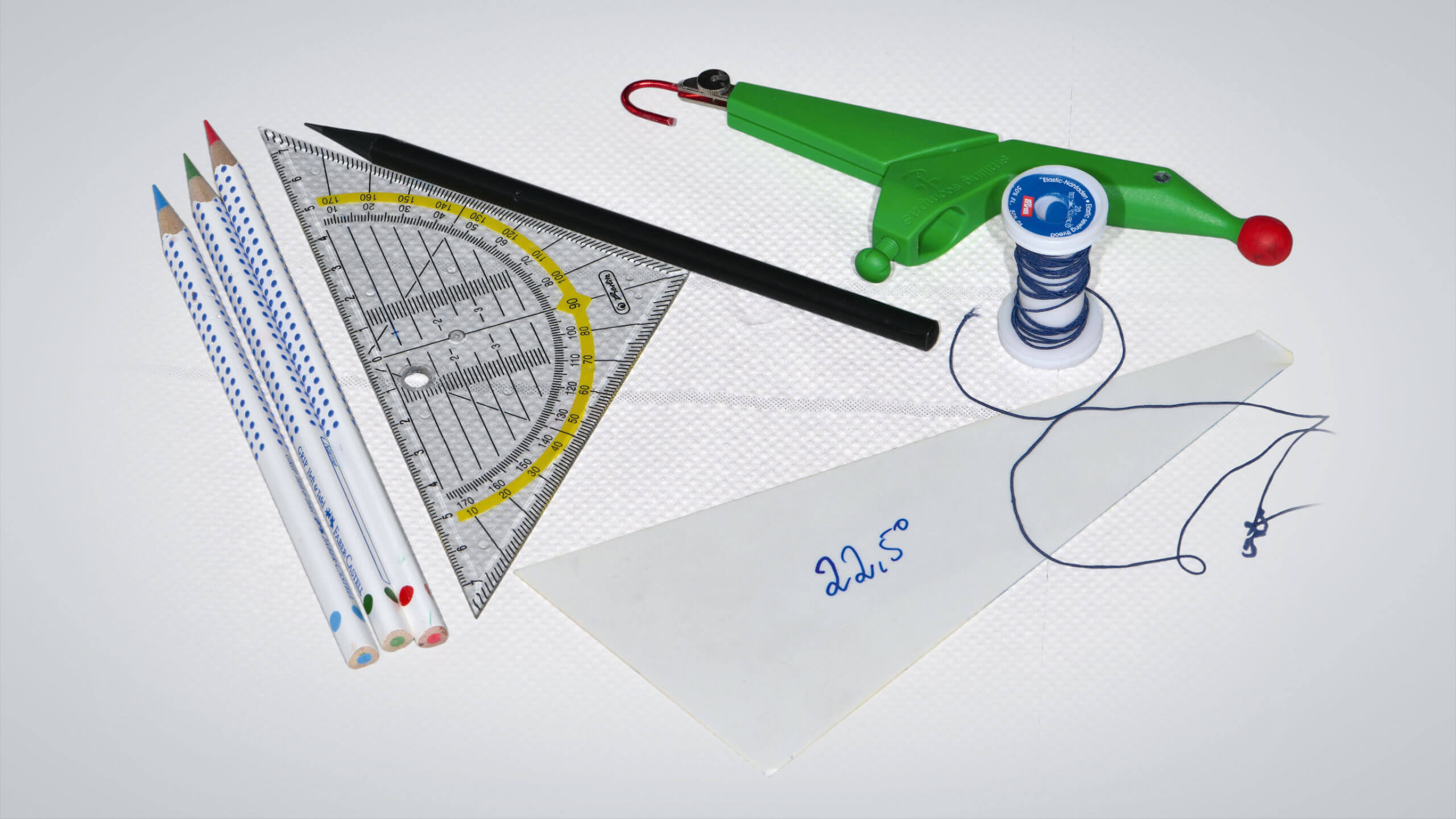

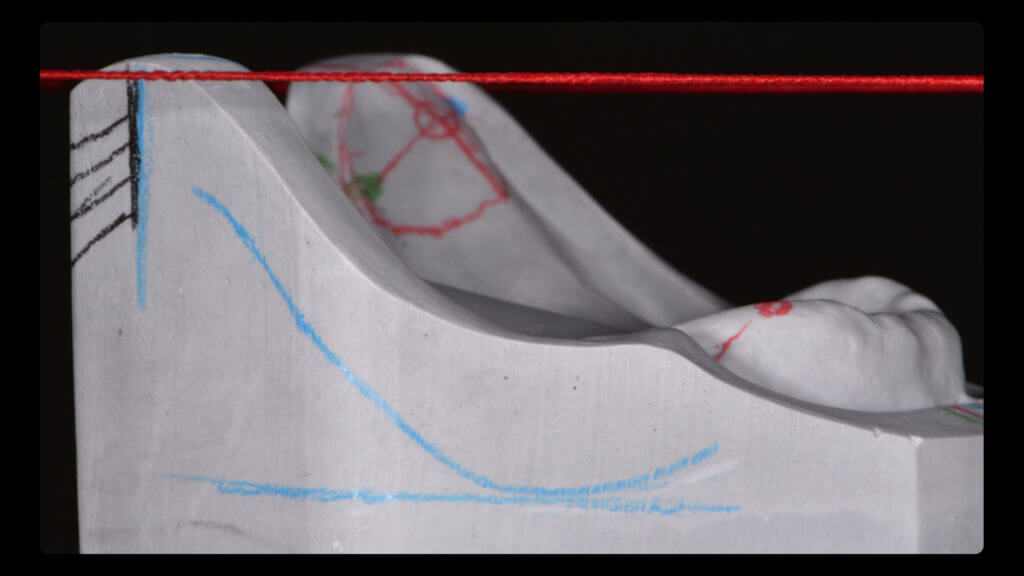

Bevor mit der Modellanalyse begonnen werden kann, sollten alle Hilfsmittel vorhanden sein. Dazu gehören neben Bunt- und Bleistiften, um die Aufstelllinien und deren Korrekturbereiche anzuzeichnen, ein Geodreieck, ein Profilzirkel, eine Schablone mit einem 22,5°-Winkel zum Ermitteln der Stopp-Linie und der dünne Nähgummifaden, der uns im Folgendenden immer wieder eine zuverlässige Orientierung der Okklusionsebene beziehungsweise der Aufstellebene gibt. Als Alternative hat sich eine Fliesenleger-Gummischnur bewährt, die sehr elastisch ist und nicht “auftribbelt”. Außerdem setze ich das PalaMeter ein, das sich als sehr einfaches und günstiges Messgerät in der Prothetik durchgesetzt hat (Abb. 1, 17a und b).

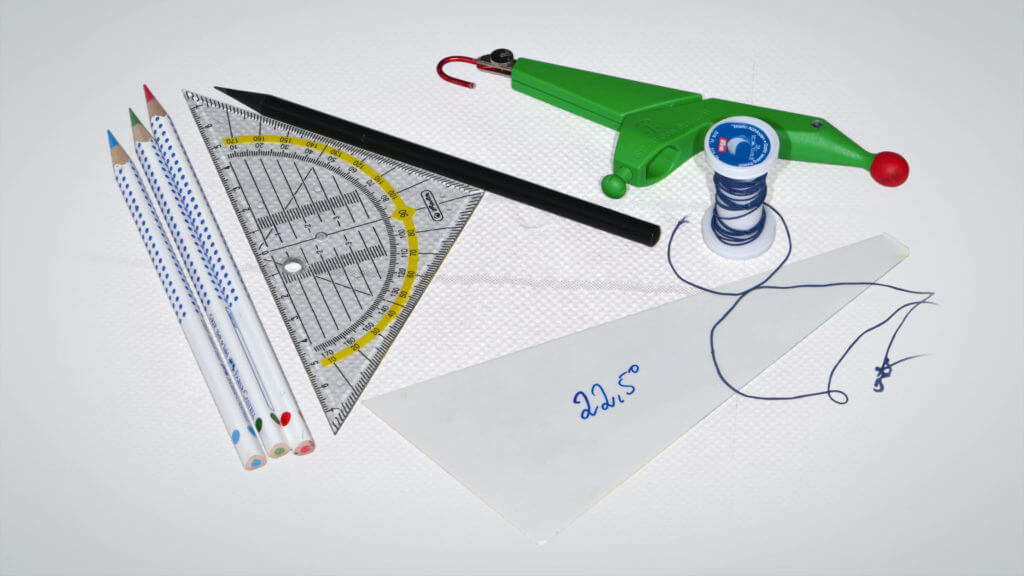

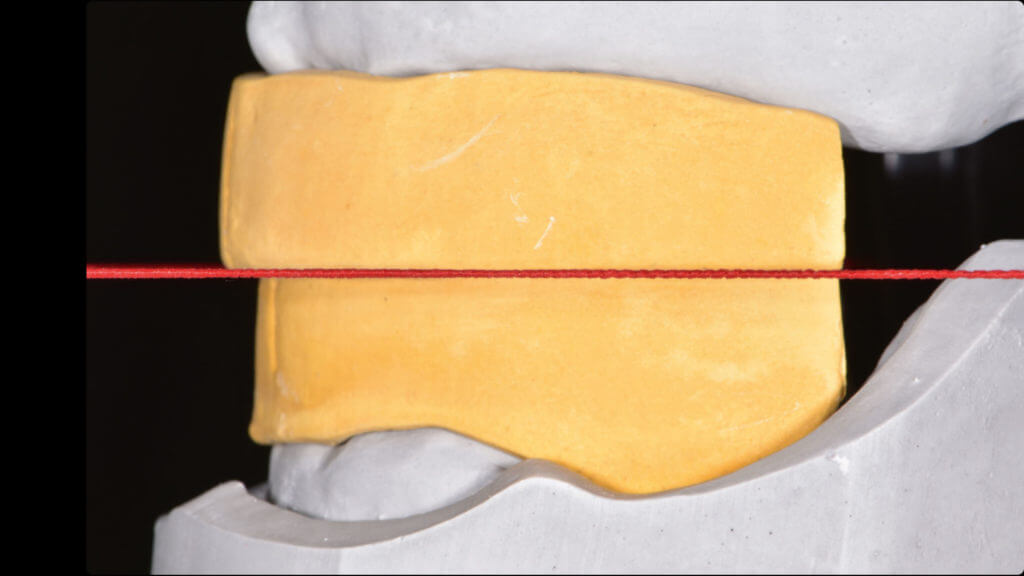

Eine Modellanalyse ist wichtig, um zu einem funktionellen und ästhetischen Ergebnis zu gelangen. Diese rund zehn Minuten sind gut investiert, um die passenden Zahngarnituren zu finden und so leichter aufstellen zu können. Ebenso lässt sich auf diese Weise dokumentieren, weshalb der Techniker die Zähne gerade dort positioniert hat, das liefert wichtige Argumentationsansätze für ein Gespräch mit dem Zahnarzt, sollte es zu Unstimmigkeiten kommen. Das mittelwertige Montieren der Modellsituation bezüglich zur Okklusionsebene ist eine wesentliche Voraussetzung der Modellanalyse und der anschließenden Aufstellung, da sich die Zähne nicht nur in der Höhe der Aufstellung danach ausrichten, sondern diese auch die maßgebliche Referenz für die Ausrichtung der Seitenzahnachsen darstellt. Zwar ist eine schädelbezügliche Artikulierung möglich, der Einfachheit und Anschaulichkeit halber zeige ich hier jedoch die weitverbreitete mittelwertige Methode (Abb.2).

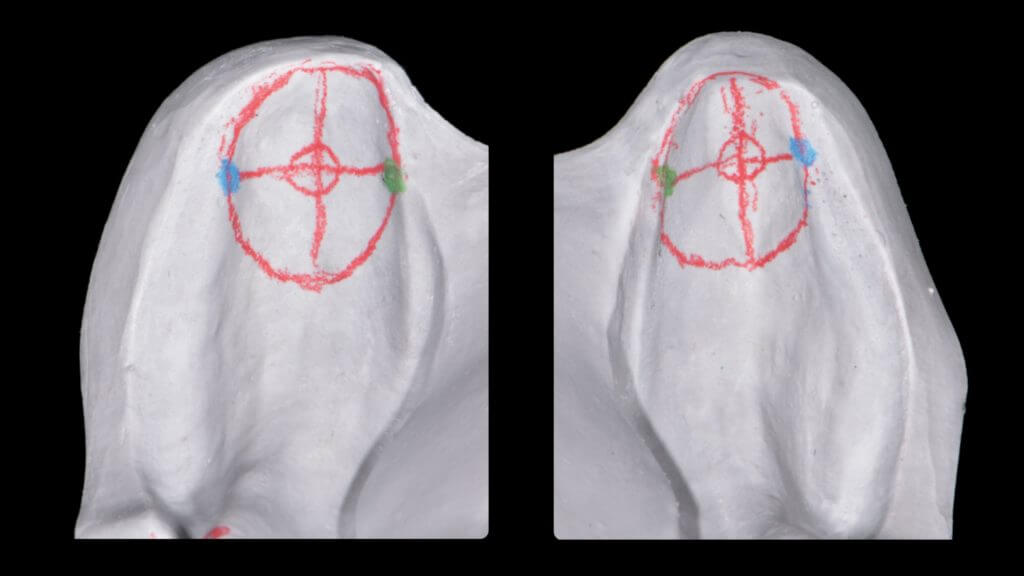

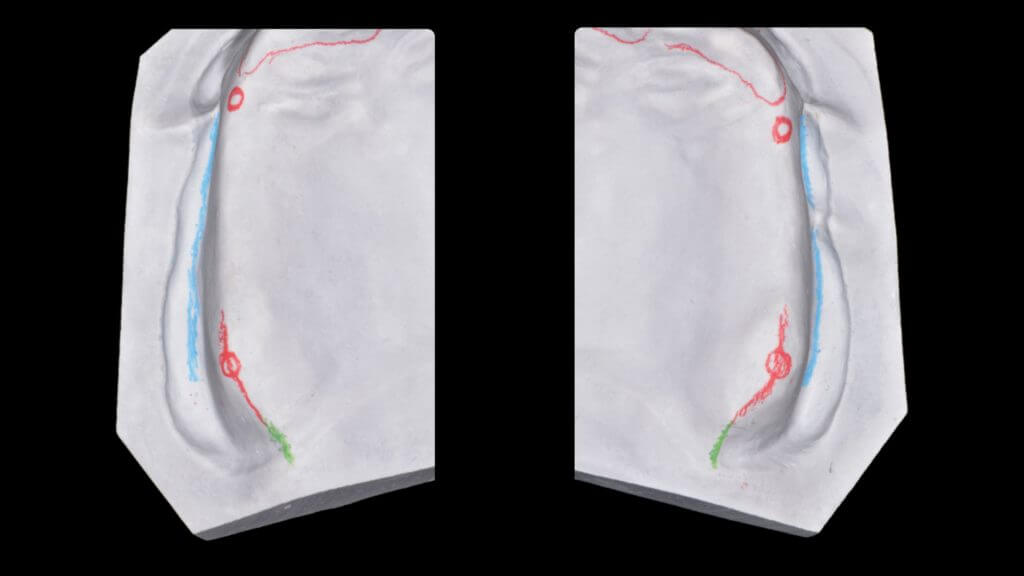

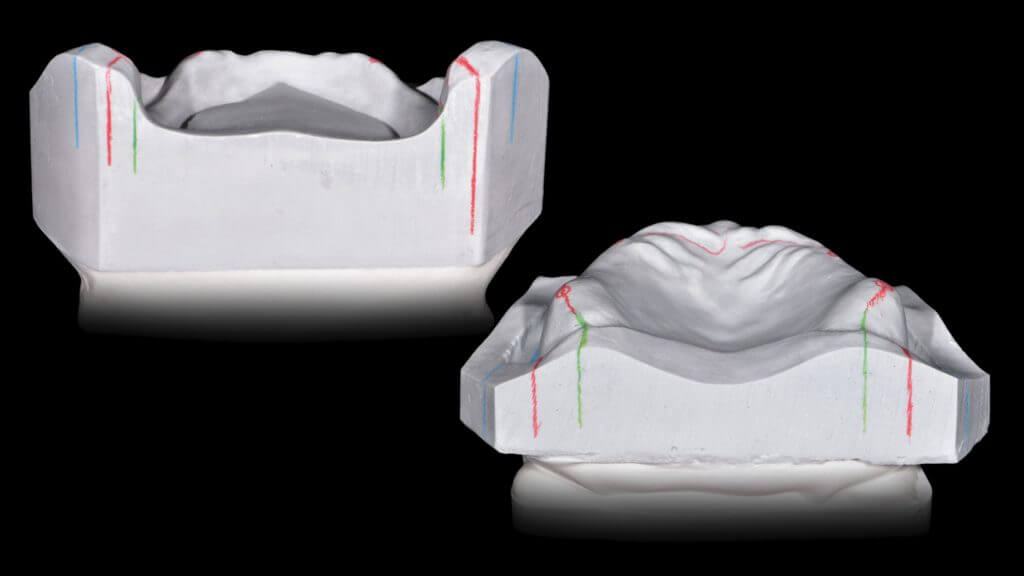

In der Regel beginnt man bei der Modellanalyse mit dem Markieren der ersten Prämolaren, da sich diese im Kammbereich befinden, der zum einen gut reproduzierbar ist und speziell im Unterkiefer die geringste räumliche Lageveränderung aufweist. Im Unterkiefer finden wir diese Position in Verlängerung der Wangenbändchenansätze in Richtung Kieferkammmitte (Abb.3a). Im Oberkiefer werden die ersten großen Gaumenfalten markiert und die Vierer-Position, circa eine Prämolarenbreite dahinter, ebenfalls im Kieferkammbereich angezeichnet (Abb.3b). Karl-Heinz Körholz weist in seinen Ausführungen immer wieder darauf hin, dass diese Markierungen lediglich zur Erstellung der Bereiche der Modellanalyse dienen und keinesfalls die ehemaligen anatomischen Positionen der ersten Prämolaren darstellen und damit auch nicht zwingend die Punkte sind, auf denen die ersten Prämolaren aufgestellt werden müssen. Das retromolare Dreieck wird vollständig mit einem roten Buntstift umrandet und dann sowohl auf der sagittalen als auch auf der transversalen Mitte markiert. Auf der transversalen Linie wird der mittlere Kreuzungspunkt als der höchste Punkt der retromolaren Dreiecke rot angezeichnet. Anschließend wird der am weitesten lingual liegende Punkt der transversalen Anzeichnung grün, der am weitesten vestibulär liegende blau markiert (Abb.4a und b).

Dieses Zitat von Ztm.Karl-Heinz Körholz hat mich zu diesem Artikel inspiriert:

“… und gäbe es noch einmal doppelt so viele Zahnformen und Fabrikate, wie wir sie derzeit auf dem Markt haben, es käme doch immer noch auf die sinnvolle und sachgerechte Handhabung der Anwender an, diese auch im Sinne der Patienten individuell und funktionsgerecht einzusetzen.”

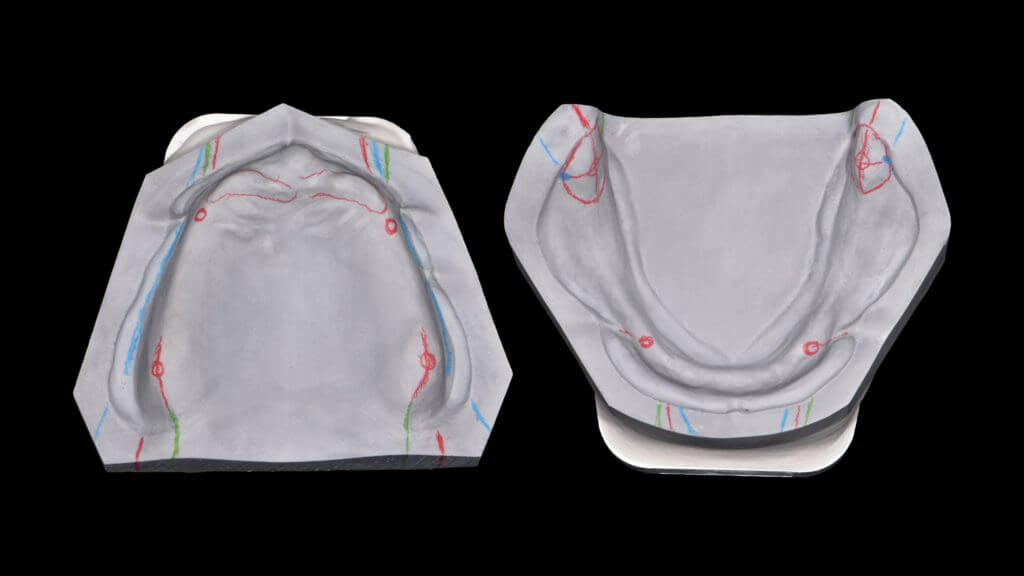

Diese Punkte werden anschließend mit der Verbindung über die Vierer-Position zur Darstellung der sagittalen Aufstelllinien verbunden. Im Oberkiefer werden nach den Vierern die Mitten der Tuber in Rot, die Rachenbläserfalte (Plica pterygomandibularis) in Grün sowie der vestibuläre Übergang vom Kieferkamm zur Umschlagfalte in Blau angezeichnet (Abb.5a und b). Die Verbindung der Tuber-Mitten und der Rachenbläserfalten jeweils mit der Vierer-Position sowie die Verlängerung der Anzeichnung der Umschlagfalte auf die Modellränder geben, wie im Unterkiefer, die statischen Aufstellbereiche für den Oberkiefer vor. In der Draufsicht lässt sich die Grundstatik im Unterkiefer wie im Oberkiefer durch die roten Linien gut erkennen (Abb.6a und b).

Innen- und Außenkorrektur

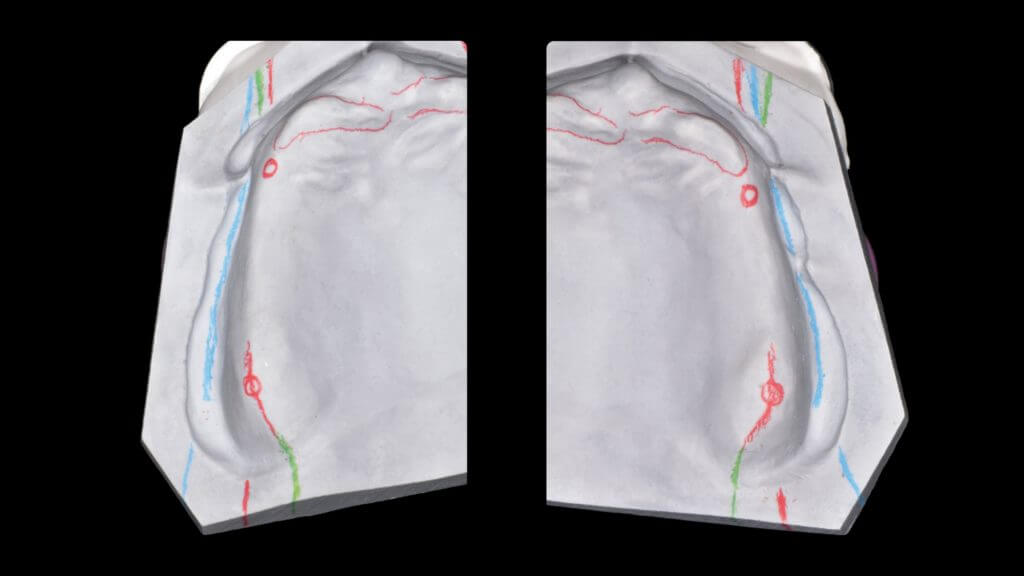

Die Korrekturbereiche nach innen (Innenkorrektur) werden durch die grünen Linien begrenzt, die nach außen (Außenkorrektur) durch die blauen Anzeichnungen definiert. Alles innerhalb dieser Begrenzungen ist für die Aufstellung der jeweiligen Kiefer aus statischer Sicht, so Karl-Heinz Körholz, voll nutzbar. Die rote Linie, die Grundstatik, gibt uns nur den wahrscheinlichsten Verlauf des ehemaligen Zahnverlaufs wieder. Diese Markierung entspricht aber häufig nicht der tatsächlich aktuellen Kieferkammmitte. Die Abbildungen 7a und b lassen im Detail die gesamten statischen Bereiche im Unterkiefer deutlich erkennen. Im Oberkiefer wird folgerichtig ebenso wie im Unterkiefer verfahren (Abb.8a und b). Die gesamten sagittalen Aufstelllinien werden im rechten Winkel auf die dorsalen Modellränder übertragen. Deutlich erkennbar ist, dass besonders im Unterkiefer die Bereiche im rechten und linken Quadranten nicht gleich groß sind. Derartige Phänomene sind von den anatomischen Verhältnissen abhängig und in der täglichen Praxis häufig zu finden (Abb.9a und b).

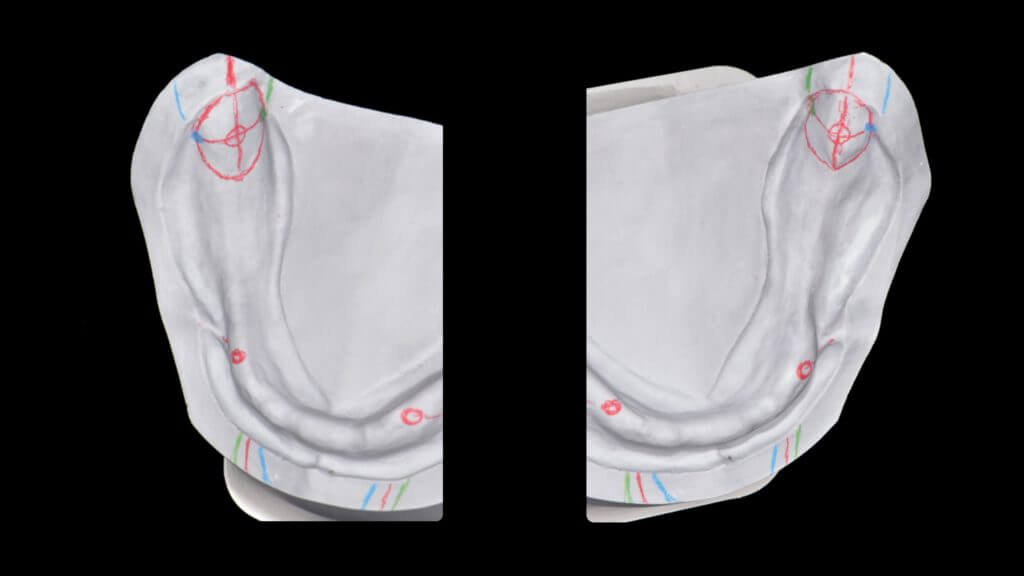

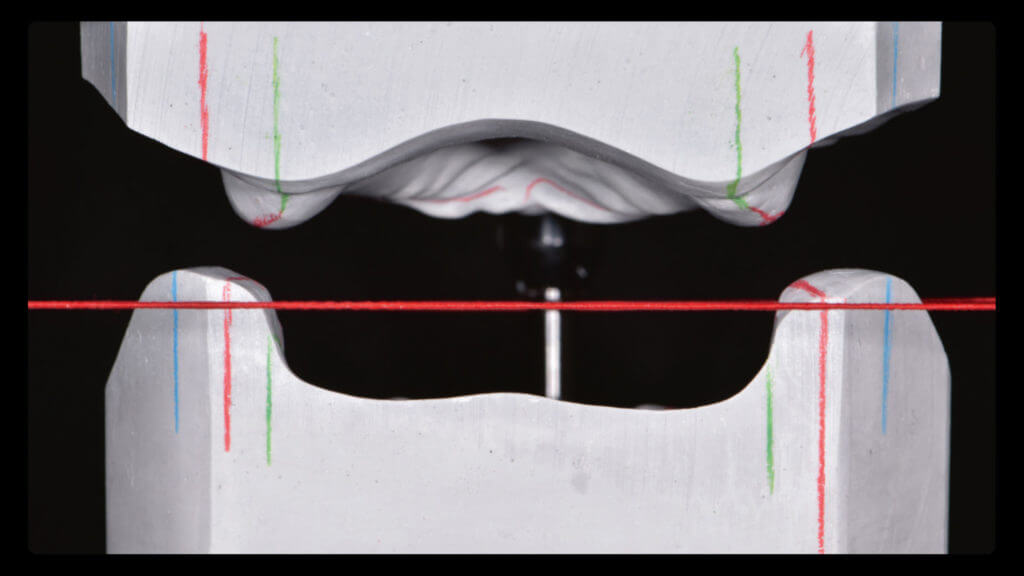

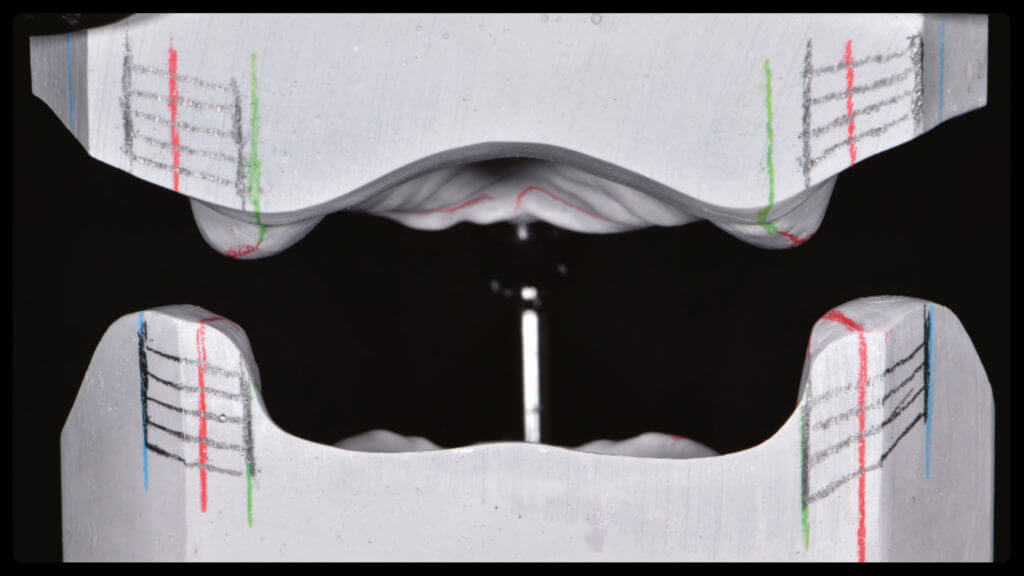

In der dorsalen Ansicht sind die gesamten Anzeichnungen der einzelnen Aufstellbereiche im Ober- und Unterkiefer erkennbar, die senkrecht übereinander und im rechten Winkel zur Okklusionsebene stehen. Aus diesen Bereichen werden nun die gemeinsamen Aufstellbereiche ermittelt. Dabei handelt es sich um ebendiese Bereiche, die jeweils im Ober- und Unterkiefer exakt übereinanderstehen (Abb.10).

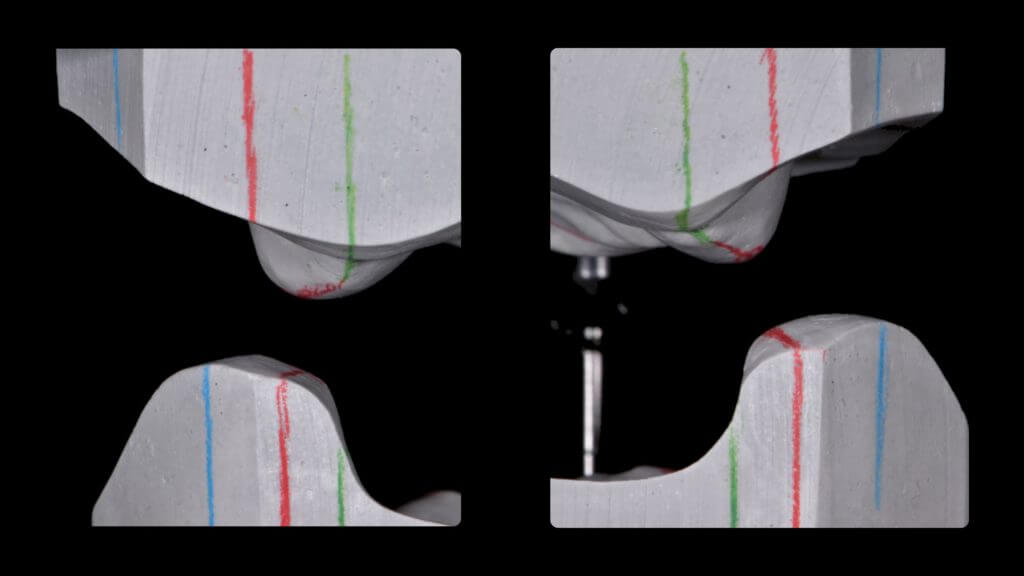

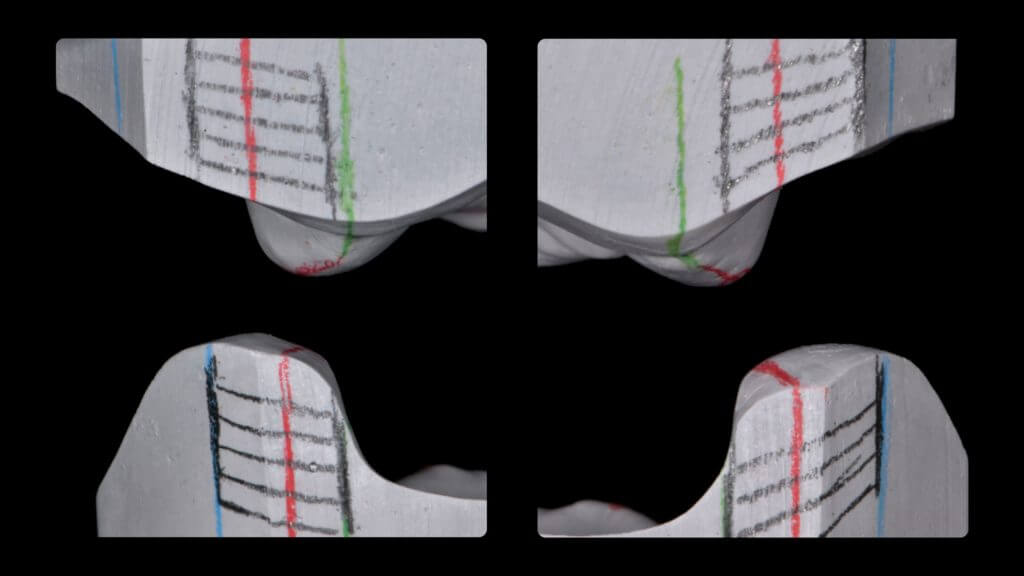

In der Großaufnahme lässt sich deutlich erkennen, dass die Oberkiefer- und Unterkieferaufstellbereiche nicht übereinander stehen. Gleichzeitig lässt sich hier unschwer erkennen, dass die roten “Grundstatiken” des Ober- und Unterkiefers nicht deckungsgleich übereinander liegen. Deshalb arbeiten wir auch nicht mehr mit einzelnen Linien oder gar der Kieferkammmitte, sondern suchen und schaffen Aufstellbereiche, in denen wir eine statische Aufstellung durchführen können (Abb.11a und b). Die schraffierten Zonen bilden im Ober- und Unterkiefer jeweils für die linken wie die rechten Quadranten die gesamten, für eine statische Aufstellung verfügbaren Bereiche. Zähne, die innerhalb dieser Bereiche Kontakte aufweisen, sind statisch korrekt positioniert. Außerhalb dieser Bereiche dürfen also keine Kontakte bestehen. Haben wir keine besonderen anatomischen Verhältnisse und/oder keine speziellen Vorgaben seitens der zahnärztlichen Praxis, empfiehlt es sich, die gemeinsamen Bereiche zu halbieren und über die Mitte im Unterkiefer die zentralen Fissuren und folglich dann im Oberkiefer die palatinalen Höcker aufzustellen (Abb.12a und b). In der Gesamtansicht kristallisiert sich hier an den vorliegenden Verhältnissen ein nahezu “paradiesischer Zustand” heraus: Die gemeinsamen Aufstellbereiche sind groß und lassen uns viele Entfaltungsmöglichkeiten (Abb.13).

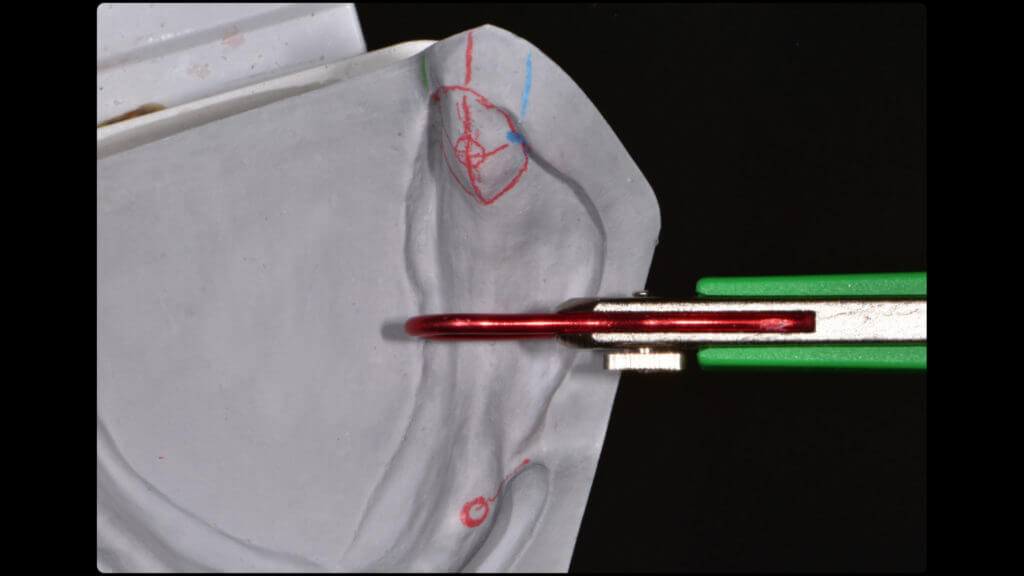

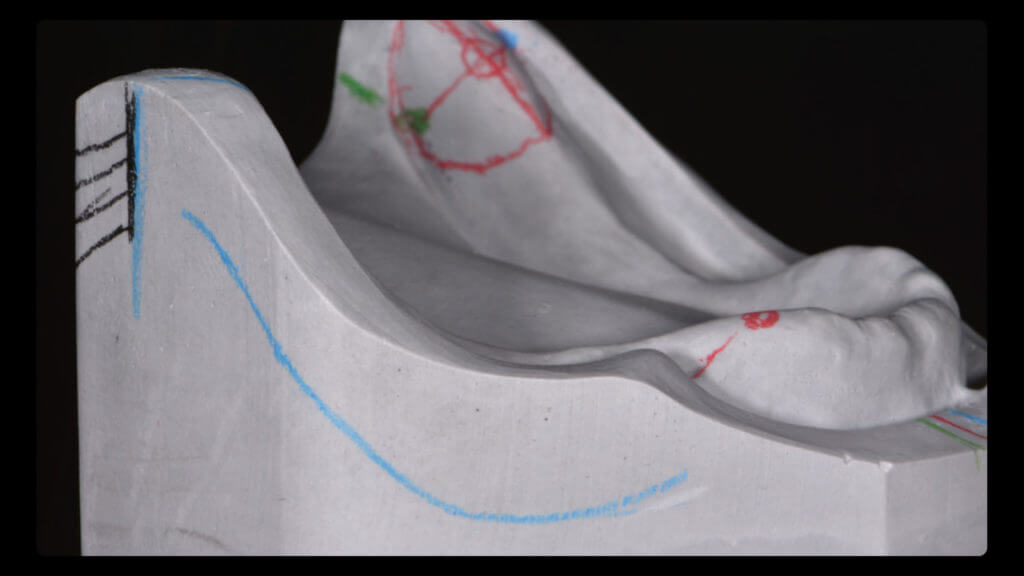

Position der größten Kaueinheit

Als nächstes wird die Position der größten Kaueinheit des Unterkiefers bestimmt. Diese wird in der Regel mit der “Sechser-Position” gleichgesetzt, was auf Standardmodellen auch meist zutrifft. In der täglichen Praxis kann diese Position aber auch durch andere Zähne besetzt worden sein. Dabei wird der Profilzirkel im rechten Winkel zur gerade getrimmten Seite des UK-Modells mit dem Führungsbogen auf den Kieferkamm aufgesetzt und in dieser Stellung über den Kieferkamm von mesial nach distal geführt, wobei der direkt darunterliegende Buntstift gleichzeitig an der vestibulären Modellfläche den Kieferkammverlauf anzeichnet. Dabei soll eine Verdrehung des Zirkels vermieden werden, um die korrekte Übertragung auf den Rand darzustellen (Abb.14a). Wenn man die Variante im rechten Winkel zum Kieferkamm anwendet, was bei rund getrimmten Modellen der Fall ist, sollte man sich dazu einen rechten Winkel auf dem Modell anzeichnen, um den “richtigen Blickwinkel” wiederzufinden. Ansonsten kann es leicht zu Missverständnissen führen, wenn das Wachs den Blick verhindert (Abb.14b). Dieses Prozedere wird auf beiden Seiten im Unterkiefer vorgenommen. Dadurch erhalten wir eine Projektion des Kieferkammverlaufes sichtbar auf der Modellaußenfläche (Abb.15). Parallel zur Okklusionsebene wird eine Tangente zu dem angezeichneten Kieferkammverlauf gezeichnet, die den tatsächlichen tiefsten Punkt des Kieferkamms zur Okklusionsebene angibt. Beim Anzeichnen dieser Tangente müssen die einartikulierten Modelle unbedingt im Aufstellgerät stehen, damit die Okklusionsebene die Bezugsebene bildet und nicht womöglich die “Tischebene” (Abb.16). Mit dem PalaMeter gibt Kulzer ein vielseitiges Messinstrument für die präzise Prothetik an die Hand. Das PalaMeter hilft dem Techniker zentrale prothetische Messwerte wie Bogen- und Stechmaß präzise zu ermitteln. Daneben bietet es Winkelschablonen, eine Aussparung für das Lippenbändchen und eine praktische Bleistiftführung. Die durchdachte Gestaltung, das flexible Material und das klare Farbsystem machen die Anwendung besonders einfach. Mit dem preisgünstigen PalaMeter hält man eine Vielzahl prothetischer Messinstrumente in den Händen, die Kulzer in Zusammenarbeit mit Zahntechnikern und Zahnärzten speziell auf die täglichen Anforderungen in Praxis und Labor abgestimmt hat (Abb.17a und b).