“Fotografieren heißt den Atem anzuhalten, wenn sich im Augenblick der flüchtigen Wirkung all unsere Fähigkeiten vereinigen”, beschrieb der Fotograf Henri Cartier-Bresson (1908 – 2004) seine Leidenschaft für Fotografie und Bildkomposition. Eine Situation, die alle Zahntechniker kennen, die sich mit Dentalfotografie beschäftigen, um ihre Versorgungen nach vielen, detailversessenen Mühen abschließend ins rechte Licht zu rücken und als Bestätigung der eigenen Schaffenskraft festzuhalten. Das Bild bleibt, die Versorgungen sind ab dem Moment der Eingliederung dem natürlichen Verschleiß unterworfen. Das nachfolgende Fallbeispiel wurde bereits mit Dias und später Digitalfotografien dokumentiert. Somit bietet sich dem Leser die dentale Historie einer Patientin von 1999 bis 2018. Dies ermöglicht einmalige Einblicke hinsichtlich der Entwicklung von Zahnersatz.

Die in diesem Beitrag vorgestellte Patientin wurde nach einem Frontzahntrauma in drei Etappen (von 1999 bis 2018) vollkeramisch in der ästhetischen Zone versorgt. Vier Dinge verdeutlicht der dentale Zeitraffer in seiner Chronologie: Die Fotografie hat in knapp 20 Jahren eine enorme Entwicklung erfahren. Die Verblendkeramikgenerationen der Vita Zahnfabrik entwickeln sich im Verlauf immer weiter, werden immer umfassender und facettenreicher. Die Zahnsubstanz als Restaurationsgrundlage verschlechtert sich in der klinischen Langzeitbeobachtung. Die künstlerische Akribie, der Wille und die Freude zur Hochästhetik bleiben.

Analoge Kunstfertigkeit – die klinische Situation 1999

Rund 20 Jahre war es her, dass eine Patientin als Kind auf ihre mittleren Schneidezähne gestürzt war. Die Kronenfraktur blieb nicht ohne Folgen. Im klinischen Verlauf mussten die Zähne 11 und 21 erst wurzelkanalbehandelt und schließlich wurzelspitzenreseziert werden. Lange Zeit behalf man sich mit Kompositaufbauten, die immer wieder erneuert werden mussten, und nach 20 Jahren nicht mehr den ästhetischen Ansprüchen der Patientin gerecht wurden (Abb.1). Generell zeigten sich die beiden Zähne beschwerdefrei. Trotz der eingekürzten Wurzeln war kein Lockerungsgrad diagnostizierbar. Die parodontale Sondierung ergab keine Anzeichen für eine Entzündung beziehungsweise einen Knochenabbau. Auch der röntgenologische Befund war ohne Besonderheiten. Allerdings wirkten die bestehenden Kompositaufbauten leblos und zeigten keine natürliche Oberflächentextur. Die Patientin wünschte sich natürlich wirkende Versorgungen, die sich harmonisch in das Gesamtbild einfügen sollten. Dabei legte sie Wert auf ein möglichst schonendes Vorgehen, da die Zähne ohnehin schon eine starke Schädigung aufwiesen. Trotz des Risikos einer möglichen Überlastung entschied sich die Patientin deswegen nicht für einen Vollkronenblock an den Zähnen 11 und 21, sondern für einzelne Veneerversorgungen. Präprothetisch wurde ein internes Bleaching geplant, um die nach dem Trauma verfärbte Zahnhartsubstanz aufzuhellen. Die natürlichen Nachbarzähne sollten auf Wunsch der Patientin zusätzlich extern gebleacht werden, um die Restaurationen heller gestalten zu können.

Präprothetisches Vorgehen

Für das interne Bleaching wurden die beiden mittleren Schneidezähne im Oberkiefer erneut trepaniert. Die Wurzelkanalfüllung wurde einen Millimeter vom Wurzelkanaleingang in Richtung apikal abgeschmolzen und der Eingang dann mit Glasionomerzement abgedeckt (Abb. 2). Es folgte ein internes und externes Bleichen mit laseraktiviertem Wasserstoffperoxid an den Zähnen 11 und 21 (Abb.3). Nachdem die beiden mittleren Schneidezähne das gewünschte Bleichergebnis zeigten, wurde auch die restliche ästhetische Zone auf die gleiche Weise extern gebleicht (Abb.4). Nach Neutralisation des sauren Milieus in den Trepanationsöffnungen mit Natriumhypochlorit konnten die Öffnungen adhäsiv verschlossen werden. Für die direkte provisorische Versorgung wurde die Ist-Situation mit einem Silikonschlüssel eingefroren. Darauf folgten die vestibuläre Veneerpräparation im Schmelzbereich der mittleren Oberkieferschneidezähne (Abb.5) und die Präzisionsabformung. Mithilfe des Silikonschlüssels erfolgte die intraorale Herstellung der Provisiorien mit fließfähigem Kompositmaterial. Nach einer Woche erfolgte eine abschließende Zahnfarbbestimmung mit dem Vita Toothguide 3D-Master, um die Nachdunklung der Zahnhartsubstanz in die Farbinformation einfließen zu lassen.

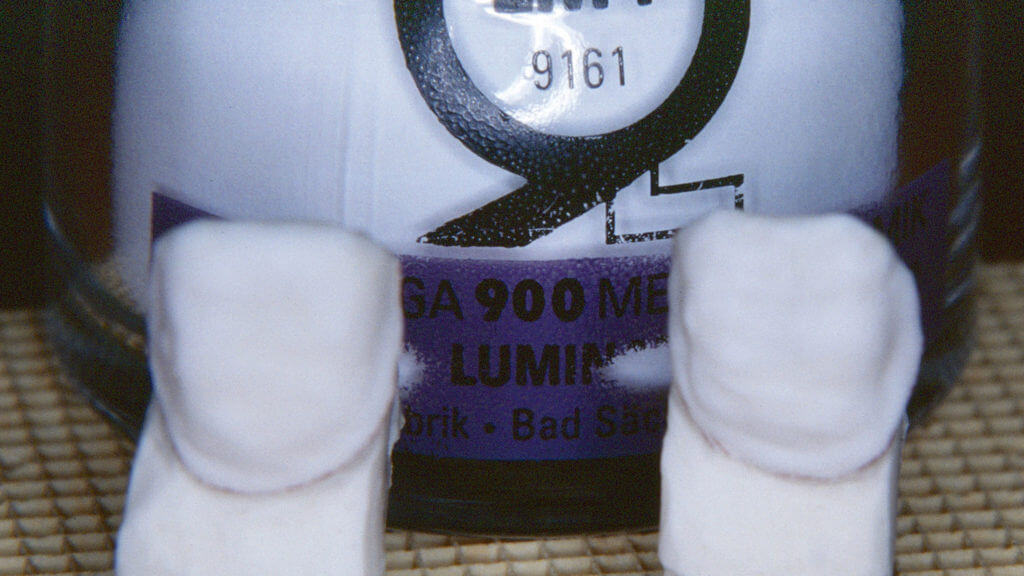

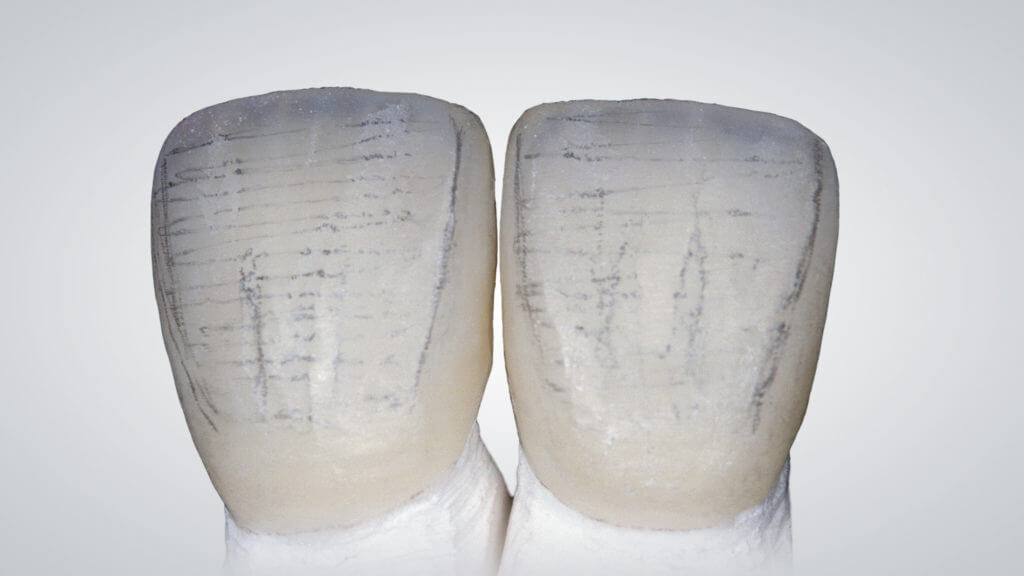

Veneerherstellung mit Vita Omega 900

Auf Grundlage der Abformung konnte ein Meistermodell mit feuerfesten Stümpfen der Zähne 11 und 21 hergestellt werden. Die Schichtung erfolgte mit der damals ersten Feinstruktur-Feldspatkeramik von Vita, der Omega 900 (Abb.6 und 7). Die Feinstruktur ergibt sich aus einer homogenen Verteilung der Glas-, Sinter- und Kristallphase, die sich seither in allen Verblendkeramiken der Vita Zahnfabrik etabliert hat. Die homogene Verteilung im Gefüge verhindert Spannungsrisse, da zwischen Leuzit- und Glasphase keine großen WAK-Unterschiede herrschen. Die Leuzitkristalle sind mit etwa 3m Durchmesser fein dispers verteilt. Neben einer generellen Verbesserung der physikalischen Eigenschaften sorgt die Feinstruktur außerdem für eine einfache Bearbeitung und Politur. Das schmelzähnliche Abrasionsverhalten schont die Antagonisten und beugt im klinischen Verlauf Parafunktionen vor. Die Metallkeramik Vita Omega 900 war universell auf allen Legierungen einsetzbar und respektierte dabei auch die Warmfestigkeit hochgoldhaltiger Legierungen, da die Brenntemperatur auf 900°C reduziert worden war. Eine klassische Standardschichtung konnte generell mit Vita Omega 900 Wash Opaque, Opaque, Opaque Dentine, Dentine und Enamel erreicht werden. Vor der finalen Ausarbeitung wurden die Leisten und die Oberflächentextur mit Bleistift angezeichnet, um zielgerichtet vorgehen zu können (Abb.8). Mit einer feindiamantierten Flamme wurde die Leistenstruktur ausgearbeitet. Nach der Gummierung wurden mit einer abgenutzten Flamme Perikymatien eingearbeitet. Um die geschaffene Oberflächentextur zu erhalten, wurde der Glasurbrand anschließend ohne Glasurmasse beziehungsweise Finishing Agent durchgeführt. Der richtige Glanzlevel wurde abschließend mit Ziegenhaarbürste und Bimsmehl eingestellt. Nach dem Legen von Retraktionsfäden in den Sulkus (Abb.9) konnten die Veneers nach Flusssäureätzung und Silanisierung volladhäsiv eingegliedert werden (Abb.10 bis 12). Vom Vorgehen her also grundsätzlich kein Unterschied zur heutigen Zeit. Auch das ästhetische Ergebnis muss den Vergleich mit den heutigen Verblendergebnissen nicht scheuen: Die Restaurationen integrierten sich harmonisch in den Zahnbogen und wirkten sehr natürlich. Die Patientin zeigte sich mit dem Behandlungsergebnis absolut zufrieden, bis es neun Jahre später, im Jahr 2008, zu einem Zwischenfall kam.

Die digitale Ära beginnt – die klinische Situation 2008

Während die beiden vorangegangenen Abschlussbilder in Form von Dias die beiden Veneers noch immer in all ihrer Schönheit zeigten (vgl.Abb.11 und 12), hatten Beiß- und Kaukräfte in der klinischen Realität ihre Spuren hinterlassen. Zwar hatte das Veneer bis zuletzt den Kräften getrotzt, der von der Wurzelkanalbehandlung geschwächte Zahnstumpf 21 hatte der Belastung allerdings nicht mehr standhalten können (Abb.13). Gut neun Jahre hatte die Versorgung gehalten. Die Patientin war über das Frakturrisiko aufgeklärt worden, hatte sich damals jedoch trotzdem ausdrücklich für die minimalinvasiven Veneers entschieden. Der Frakturverlauf verlief größtenteils supragingival. Allerdings wurde aufgrund der starken Schädigung und der minimierten Retention eine erneute Einzelzahnversorgung ausgeschlossen. Ein Implantat lehnte die Patientin zum damaligen Zeitpunkt ab. Sie wollte ihr natürliches Zahnmaterial noch so lange wie möglich erhalten. Die Entscheidung fiel deswegen auf einen vollkeramischen Kronenblock an den Zähnen 11 und 21, um auftretende Kräfte auf die zwei Restzähne verteilen zu können. Erneut wurde die Zahnfarbe mit dem Vita Toothguide 3D-Master eruiert (Abb.14). Und auch dieses Mal wurde die Patientin auf die Risiken der gewählten Versorgungsform hingewiesen. Denn infolge der Wurzelspitzenresektionen waren beide Wurzeln kurz und somit nicht mehr optimal knöchern verankert. Zahn 21 war zudem aufgrund der Fraktur stark geschädigt.

Präprothetisches Vorgehen

Um die ästhetische und funktionelle Beeinträchtigung zu beheben, wurde an Zahn 21 ein Glasfaserstift adhäsiv verankert und der Stumpf mit Komposit aufgebaut. Das Veneer an 11 wurde entfernt, sodass beide mittleren Schneidezähne für Vollkronen präpariert werden konnten. Aufgrund des angestrebten Kronenblocks wurde hierbei auf eine gemeinsame Einschubrichtung geachtet. Die Situation wurde mit A-Silikon abgeformt und auf dieser Grundlage wurden ein Säge- und ein Situationsmodell hergestellt. Auf dem Situationsmodell wurde ein Wax-up angefertigt (Abb.15) und ein Silikonschlüssel von der Situation genommen, der zur direkten intraoralen Versorgung mit provisorischem Kronen- und Brückenmaterial verwendet werden konnte. Die provisorische Versorgung diente zur ersten Orientierung (Abb.16), ob die im Wax-up erarbeitete Form den Wünschen der Patientin entsprach. Nach der provisorischen Befestigung wurde sie mit diesen Provisorien zum funktionellen und ästhetischen Testlauf bis zu einem abschließenden Besprechungstermin entlassen. Bis auf kleine morphologische Änderungswünsche im Bereich der Schneiden gab sie bei der Besprechung schließlich ihr Okay für die definitive Umsetzung. Eine abschließende präzise Zahnfarbbestimmung mit dem Vita Toothguide 3D-Master (Abb.17), dessen Farbmuster aufgrund einer andersartigen, systematischeren Farbaufteilung den Zahnfarbraum viel dezidierter abdecken, gab Sicherheit für die patientengerechte Reproduktion. In drei Schritten wurde durch den Abgleich der Helligkeit, der Chromazität und des Farbtons die Grundzahnfarbe 1M2 ermittelt. Gerade im hochästhetischen Bereich hat sich diese Zahnfarbbestimmung mit einem vergrößerten Farbspektrum und die darauf aufbauende Reproduktion mit den entsprechend eingefärbten keramischen Massen bewährt. Zusätzlich wurde eine Schichtskizze angelegt, um spezielle Farbeffekte und die Transluzenz den natürlichen Nachbarzähnen entsprechend reproduzieren zu können.

Weitere Beiträge zu diesem Thema

Zeitlose Werte: Teamarbeit in der ästhetischen Zahnmedizin

Hightech-Material heißt nicht automatisch Highend-Resultat