In der ästhetisch-funktionellen Zahnmedizin ermöglichen digitale Technologien und moderne Werkstoffe hochwertige Ergebnisse. Doch es braucht mehr als nur technische Raffinesse und fachliches Geschick. Wie dieser Fallbericht zeigt, ist ein profundes Verständnis für feine ästhetische Nuancen ebenso unerlässlich. Zudem unterstreicht der Artikel die Bedeutung einer guten Zusammenarbeit im prothetischen Team.

In der Zahnmedizin sind Präzision, Ästhetik und Individualität zeitlose Prinzipien, die im digitalen Zeitalter ihre Bedeutung behalten. Die Technologie bietet zwar neue Möglichkeiten, aber grundlegende Werte sollten unangetastet bleiben. Dieser Artikel gibt einen Einblick in eine nuancierte Arbeitsweise, bei der digitale und analoge Techniken kombiniert werden. Ein Blick auf moderne Werkstoffe zeigt eine interessante Entwicklung: Während Zirkonoxid lautstark im Rampenlicht steht, behaupten Lithiumdisilikat-Keramiken still und leise ihre Rolle. Mit ihrer Kombination aus Festigkeit, natürlicher Lichtoptik und Flexibilität im Handling bieten sie optimale Möglichkeiten. Durch die Kombination von digitalem Design und analoger Presstechnik können wir Restaurationen nahezu maßgeschneidert an individuelle Bedürfnisse anpassen und Farbnuancen sowie Lichtspiel subtil abstimmen.

Die magischen Sechs: Frontzahnrestauration im OK

Ausgangssituation

Die Patientin wünschte eine ästhetische Restauration im Frontzahnbereich. Sie war mit dem Aussehen ihrer Oberkieferfrontzähne unzufrieden. Die Zähne hatten zahlreiche Kompositfüllungen, die insbesondere an den Füllungsrändern stark verfärbt waren (Abb. 1). Die junge Frau wollte einheitlich helle Zähne, die eine persönliche Ästhetik widerspiegeln und ein harmonisches Gesamtbild ergeben. Die Patientin legte Wert darauf, dass nur die sechs Frontzähne (Zähne 13 bis 23) behandelt werden und die Umsetzung möglichst effizient erfolgt. In diesem Moment wurde uns bewusst, dass wir vor einer Aufgabe standen, die nicht nur technisches Können, sondern auch Verständnis für die Wünsche der Patientin erforderte. Wir entschieden uns für sechs vollkeramische Restaurationen. Eine rein monolithische Umsetzung wäre möglich, aber … Hier lassen wir bewusst Raum für Flexibilität. Die Entscheidung für oder gegen eine rein monolithische Umsetzung hängt von verschiedenen Faktoren ab und wir halten uns zunächst gern verschiedene Optionen offen.

Wax-up und Mock-up

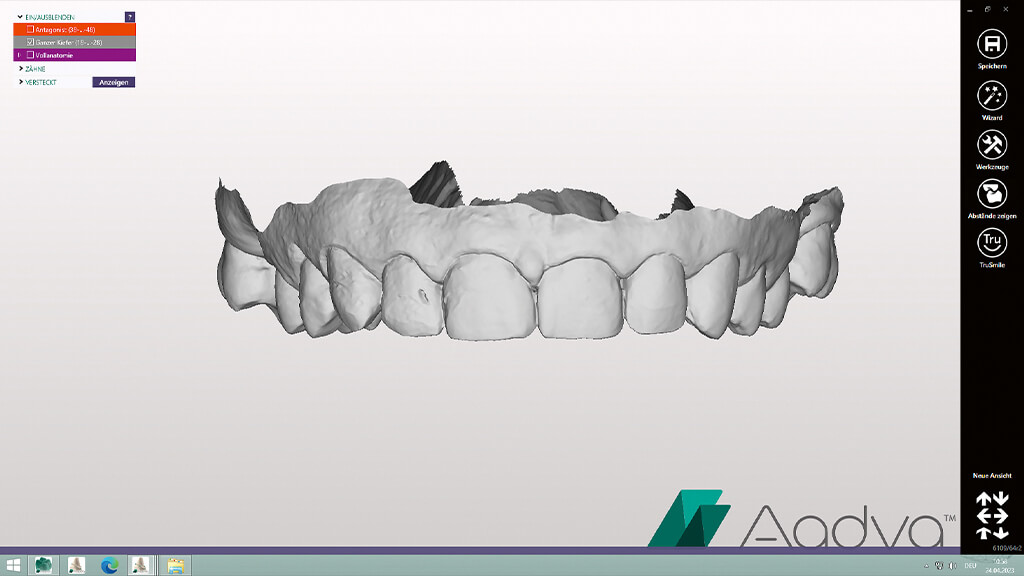

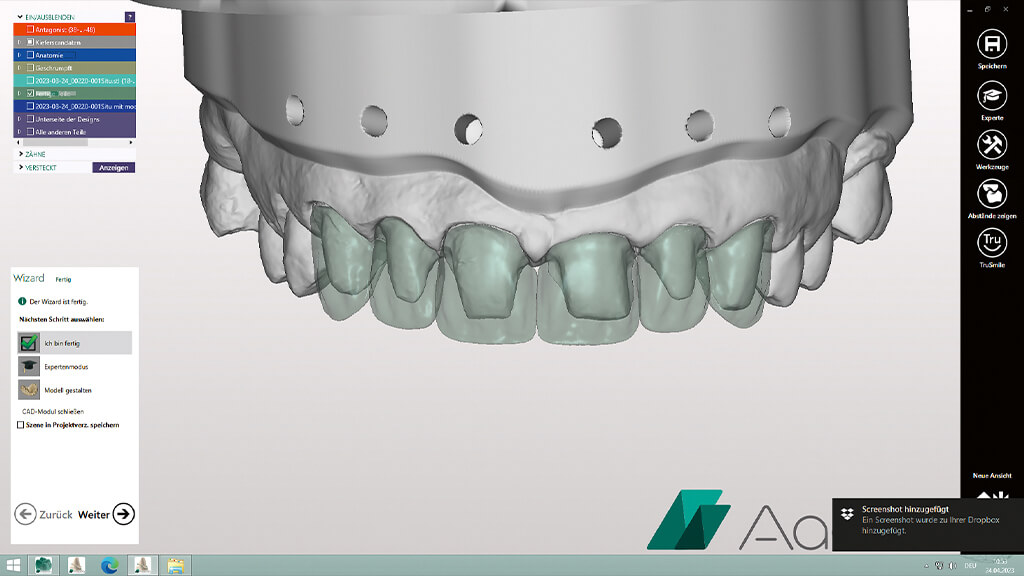

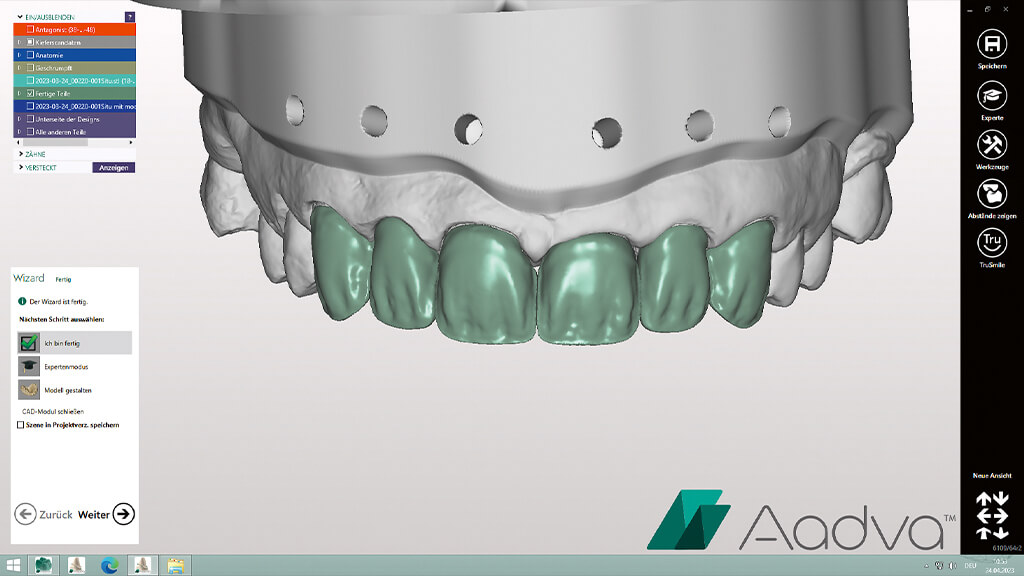

Vor jedweder invasiven Maßnahme bildet das Mock-up die Grundlage für die Simulation der angestrebten Veränderungen. Vorbereitend wurden in der Praxis Füllungsdefekte sanft verschliffen und geglättet. Um Spielraum für das Wax-up zu gewinnen, wurden die Zähne von vestibulär leicht beschliffen, wobei kaum natürliche Zahnsubstanz touchiert worden ist. Nach dem Scannen der Situation konnte im Labor das digitale Wax-up konstruiert werden. Der Scan zeigte, dass die feine Reduktion der vestibulären Bereiche Platz für die Gestaltung der Zähne 13 bis 23 geschaffen hat (Abb. 2). Für das Wax-up nutzen wir gern die Zahnbibliothek „Frontzahnkollektion Anteriores“ von Dr. Jan Hajtó – ein Add-on in der CAD-Software (exocad). Diese ermöglicht es, natürliche Zahnformen effizient und fast intuitiv zu gestalten. Das digitale Wax-up entsteht so mit wenigen Klicks (Abb. 3).

Nach dem Abgleich des Wax-ups mit der Ausgangssituation haben wir das digitale Modell als Blaupause für die restaurativen Maßnahmen erstellt. Der Datensatz wurde auf den 3D-Drucker (ASIGA) übertragen und gedruckt. Das physische Modell war Grundlage für den Silikonschlüssel, hergestellt aus einem Zweikomponenten-Silikon mit hoher Dimensionsstabilität. In der Zahnarztpraxis wurde der Silikonschlüssel intraoral mit zahnfarbenem Komposit unterspritzt. Das Mock-up visualisierte das Ergebnis im Mund. Die Schichtstärke betrug nur etwa 0,5 bis 1,5 Millimeter. Wir nahmen uns Zeit, jedes Detail zu prüfen. Die Patientin reagierte positiv auf die Situation. Die gewählten Zahnformen gefielen ihr und passten hervorragend zu ihrem Lächeln (Abb. 4). Ihre Zustimmung gab den Startschuss für den nächsten Schritt und damit für die ersten invasiven Maßnahmen im Behandlungsprozess.

Präparation der Zähne und provisorische Versorgung

Bis zu diesem Zeitpunkt waren die natürlichen Zähne fast unberührt geblieben, abgesehen von dem leichten vestibulären Glätten der Kunststofffüllungen. Diese zurückhaltende Herangehensweise unterstreicht den Anspruch, so minimalinvasiv wie möglich zu arbeiten. Für die schonende Präparation der Zähne diente das Mock-up als „Schablone“. Mit einem Rillenschleifer konnte durch das Formteil hindurch präpariert werden, was eine exakte Kontrolle über die Tiefe der Präparation erlaubte (Abb. 5 und 6).

Die Zähne 12 und 22 sollten mit Vollkeramikkronen versorgt werden. Für die Zähne 11 und 21 sowie 23 und 33 entschieden wir uns für Teilkronen, da die palatinalen Flächen noch als Führungsflächen vorhanden waren. Das differenzierte Vorgehen erlaubt eine optimale Balance zwischen Ästhetik und Zahnerhalt. Auf der Basis des Silikonschlüssels konnte im Chairside-Verfahren das Provisorium zum Schutz der frisch präparierten Zähne angefertigt werden (Abb. 7 und 8). Parallel dazu diente das digitale Mock-up im Labor als Referenz für die Herstellung des Langzeitprovisoriums.

Basierend auf einem weiteren digitalen Scan (Aadva Lab Scan, GC) ist im Labor ein neues Modell hergestellt worden. Das CAD-Design des Modells wurde in die Modellsoftware (Shera) übertragen, ein Modell mit herausnehmbaren Stümpfen konstruiert und ausgedruckt. Anhand der intraoral definierten Situation wurde das Langzeitprovisorium konstruiert und ebenfalls mittels 3D-Druck hergestellt (Abb. 9). Es folgten die Ausarbeitung, Feinanpassung und Politur (Abb. 10). Mit der intraoral eingegliederten provisorischen Restauration konnten nun Passform, Ästhetik und Funktion nochmals im Mund der Patientin beurteilt werden (Abb. 11).

In dieser Phase des „Feintunings“ lassen sich noch kleinere Anpassungen vornehmen. Diese Anpassungen basierten nicht nur auf fachlicher Expertise, sondern berücksichtigten auch das direkte Feedback der Patientin, ihre Wahrnehmung und ihr Wohlbefinden.

Herstellung der keramischen Restaurationen

Entgegen erster Überlegungen, rein monolithisch zu arbeiten, entschieden wir uns für einen anderen Weg. Zwar ermöglicht eine moderne Lithiumdisilikat-Keramik in der monolithischen Umsetzung schöne Ergebnisse, doch unser zahntechnisches Herz schlägt für Individualisierung, um der Arbeit einen Hauch mehr Charakter zu verleihen. Als Zahntechniker sollten wir nicht nur die Möglichkeiten moderner Werkstoffe ausschöpfen, sondern unser Know-how einbringen, um das letzte Quäntchen Ästhetik herauszuholen. Die Restaurationen sollten in der Presstechnik gefertigt und mit einer hauchdünnen Schicht Verblendkeramik und Malfarben individualisiert werden.

3D-Druck der Gerüstkappen

Der digitale Datensatz diente als Grundlage für die Gerüste. Nach einer Formkorrektur erfolgte das Cut-Back (ca. 0,2 bis 0,3 mm), wobei die Inzisalkante monolithisch blieb (Abb. 12 und 13). Der Übergang von der digitalen Konstruktion zum physischen Objekt erfolgte mittels 3D-Druck. Die Gerüstkappen wurden direkt mit den Presskanälen gedruckt (Abb. 14). Hierbei stellt die Kombination von 3D-Druck und Presstechnik hohe Anforderungen an das ausbrennbare Resin. Das Material muss eine hohe Präzision aufweisen und darf weder aufquellen noch unerwünschte Rückstände hinterlassen. Ebenso muss es sauber ausbrennen, um Mikrorisse in der Pressmuffel oder gar ein Platzen der Muffel zu vermeiden. Wir wählten einen speziellen 3D-Druck-Kunststoff für die Presstechnik (HP Dent). Nach dem Druck zeigten die Gerüstkappen detaillierte, fein auslaufende Ränder und waren nahezu perfekt. Es war lediglich ein feines Gummieren notwendig, um die Gerüste für die weitere Verarbeitung vorzubereiten.

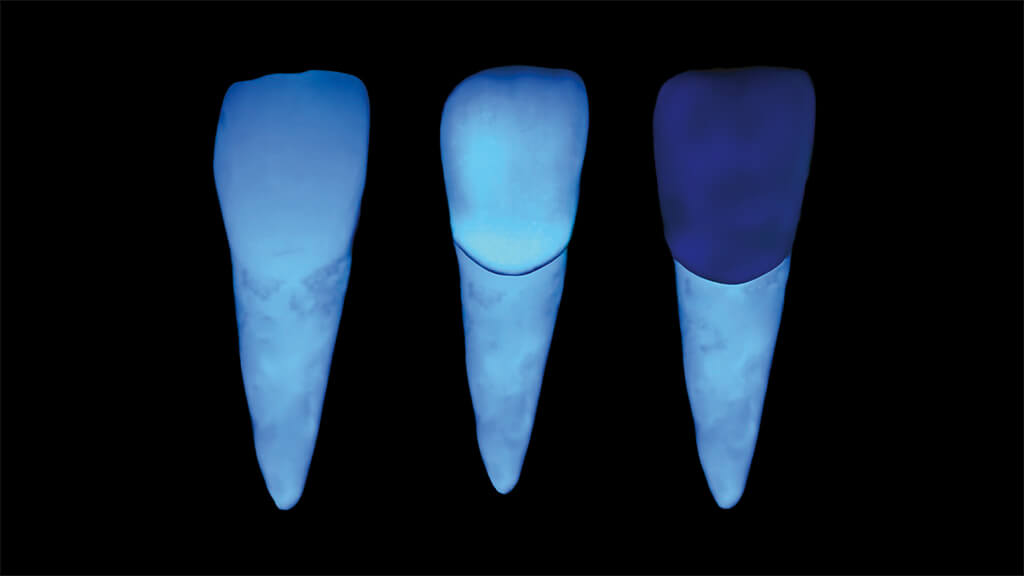

Pressen der Gerüste aus Initial LiSi Press (GC) und Individualisierung

Die gedruckten Kappen wurden an der Muffelbasis angestiftet. Einbetten, Vorwärmen und Pressen folgten der bewährten Vorgehensweise. Für die keramischen Gerüste wählten wir einen Rohling mit mittlerer Transluzenz (Initial LiSi Press MT A2), der erfahrungsgemäß gute lichtoptische Eigenschaften und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Transluzenz und Opazität aufweist (Abb. 15). Die gepressten Gerüste passten hervorragend auf das Modell und zeigten eine beeindruckende Randqualität. Es war kaum Nacharbeit beim Aufpassen notwendig.

Mit GC Initial LiSi Verblendkeramik und GC Initial IQ Lustre Pastes ONE sollte den Kronen zusätzlich Vitalität verliehen werden. Zum Kolorieren der Gerüstkappen verwendeten wir Lustre Pastes (Abb. 16). Die Pasten aus fein abgestimmten Keramikpartikeln ermöglichen eine individuelle Einfärbung für mehr Farbtiefe und naturgetreue Transluzenz und optimieren zudem den Verbund zwischen Gerüst und Verblendung. Die Intensität des Auftrags wurde dem Wunsch der Patientin nach einer zurückhaltenden, schlichten Ästhetik angepasst; wir überzogen die Gerüste nur minimalistisch. Nach dem Brennen erfolgte die Minimalschicht-Verblendung (Abb. 17). Mit der Verblendkeramik wurden einige subtile Effekte eingearbeitet, um den Kronen das letzte Quäntchen Individualität zu verleihen. Danach waren nur noch wenige Handgriffe zur Fertigstellung notwendig (Abb. 18).

Einprobe und adhäsive Befestigung

Im Anschluss an die intraorale Einprobe der sechs keramischen Restaurationen folgte die adhäsive Befestigung. Idealerweise wird konsequent im System eines Herstellers gearbeitet, um Kompatibilität und sicheren Haftverbund zu gewährleisten. Wir wählten ein Befestigungskomposit (GC G-CEM LinkForce), das die feine Lichtoptik filigraner vollkeramischer Restaurationen ideal unterstützt. Die Konditionierung der Kronen erfolgte mit Flusssäure, gefolgt vom Auftrag eines lichthärtenden Bondings (GC G-Premio Bond) und eines dualhärtenden Bondings (GC G-Premio Bond DCA) für Bereiche, in denen die Lichthärtung erschwert war. Die Eingliederung fand mit einem dualhärtenden Befestigungskomposit (GC G-CEM LinkForce) statt. Das Ergebnis: helle Zähne und eine einfache, natürliche Ästhetik. Die Gingiva schmiegt sich wunderbar natürlich an die Keramik an (Abb. 19 und 20). Die Restaurationen überzeugten die Patientin und auch uns durch natürliche Lichtoptik und lebendige Oberflächentextur (Abb. 21 und 22)

Fazit

Wie so oft sind es die kleinen Details, die den Unterschied ausmachen. Natürlich hätten wir uns für eine rein monolithische Umsetzung entscheiden können, aber unser Weg führte in eine andere Richtung. Es galt, das Optimum herauszuholen, ohne zu viel Aufwand zu betreiben. Die Kombination aus Presstechnik und dünner Verblendung erwies sich als ideal. Die lichtoptischen Eigenschaften der Lithiumdisilikat-Keramik sowie die Umsetzung in der Presstechnik sind für uns in vielen Fällen ein Vorteil gegenüber anderen keramischen Werkstoffen. Der vorgestellte Fall zeigt, dass Innovation und Tradition sich nicht ausschließen, sondern sich in idealer Weise ergänzen. Die digitale Arbeit (Planung, Konstruktion) bietet die notwendige Präzision und Flexibilität, während die analogen Techniken (Presstechnik, Verblendung) maßgeschneiderte und individuelle Lösungen ermöglichen. So lassen sich zeitlose Werte wie Präzision und Individualität in unserer Arbeit bewahren und weiterentwickeln.

Dr. Marion Woelm M. Sc. erhielt 2002 ihre Approbation als Zahnärztin und spezialisierte sich in verschiedenen Fachgebieten. 2007 absolvierte sie das Curriculum Implantologie und erwarb 2008 den Master of Science (M. Sc.) in Oral Implantology. Sie vertiefte ihre Kenntnisse im Cerec-Curriculum 2023. Woelm führt eine Praxis in Berlin-Zehlendorf mit den Schwerpunkten Implantologie, Endodontie und ästhetische Zahnheilkunde. Ihre Fortbildungen umfassen Themen wie Parodontologie, chirurgische Alveolenversorgung, Weichgewebemanagement, Funktionsanalyse/-therapie, Schienentherapie, Prothetik/Implantatprothetik sowie direkte und indirekte Frontzahn-Kompositrestaurationen. Sie ist Mitglied in Fachgesellschaften wie der DGI und der DGZMK.

Ztm. Christian Thie absolvierte seine Ausbildung zum Zahntechniker von 1999 bis 2003. Nach der Gesellenprüfung war er in seinem Lehrbetrieb tätig. 2004 trat er in den elterlichen Betrieb ein. 2007 schloss er seine Meisterausbildung an der HWK Berlin als Jahrgangsbester ab. Für seine Meisterprüfungsarbeit wurde er 2008 mit dem ersten Platz des Klaus-Kanter-Preises ausgezeichnet. 2009 belegte Christian Thie zusammen mit Janet Rehberg den dritten Platz beim Internationalen Wettbewerb um den Okklusalen Kompass. Seit 2013 ist er als Referent tätig und blickt auf nationale und internationale Publikationen zurück. 2015 machte er sich selbstständig und hat sich in Berlin auf hochwertige zahn-

technische Arbeiten spezialisiert. Er hält Vorträge und widmet sich

darin z. B. im Rahmen eines Curriculums der Implantatprothetik.