Schmelzdefekte stellen in der zahnärztlichen Praxis eine besondere Herausforderung dar – sowohl funktionell als auch ästhetisch. Es bedarf individueller substanzschonender Lösungen, um betroffene Zähne langfristig zu erhalten und den hohen Ansprüchen der Patienten gerecht zu werden. Im folgenden Fallbericht zeigt ein prothetisches Team aus Italien, wie mit adhäsiver Technik und Lithium-Disilikat-Keramik eine minimalinvasive und ästhetisch überzeugende Versorgung bei Schmelzdefekten gelingen kann.

Der Zahnschmelz ist das härteste Gewebe im menschlichen Körper und bildet eine isolierende Barriere, die den Zahn vor physikalischen, thermischen und chemischen Einflüssen schützt. Das Schmelzgewebe ist azellulär und kann daher nicht remodelliert oder regeneriert werden. Pathologische Veränderungen des Schmelzes sind daher von elementarer und anhaltender Bedeutung [1].

Während der Schmelzbildung interagiert die organische Schmelzproteinmatrix mit Calciumphosphat und bildet Apatitkristalle. Die Schmelzproteinmatrix besteht aus speziellen Schmelzproteinen, die von hochspezialisierten Zellen, den Ameloblasten, sezerniert werden [2].

Schmelzdefekte können durch eine Vielzahl interagierender Faktoren verursacht werden, die von genetischen Defekten bis hin zu Umwelteinflüssen reichen [3]. Tritt ein solcher Einfluss während der Sekretion der Schmelzmatrix auf, so ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit hypoplastischen Defekten zu rechnen, im Gegensatz zu einem Ereignis während der Mineralisationsphase, das in der Regel zu Hypomineralisationsdefekten führt. Da sich zum Zeitpunkt einer Schädigung mehrere Zähne in unterschiedlichen Schmelzbildungsstadien befinden, können unterschiedliche Auswirkungen an verschiedenen Zähnen oder sogar an einem oder wenigen Zähnen beobachtet werden [4,5].

In diesem Fallbericht stellte sich eine erwachsene Patientin mit Schmelzdefekten an zwei unteren ersten Prämolaren vor. Nach einer ausführlichen Anamnese konnten extrinsische Faktoren ausgeschlossen werden (Abb. 1 und 2).

Das Behandlungskonzept berücksichtigte die hohen ästhetischen Ansprüche der Patientin und ihren Wunsch nach vollständiger Abdeckung des Schmelzdefekts.

Therapie

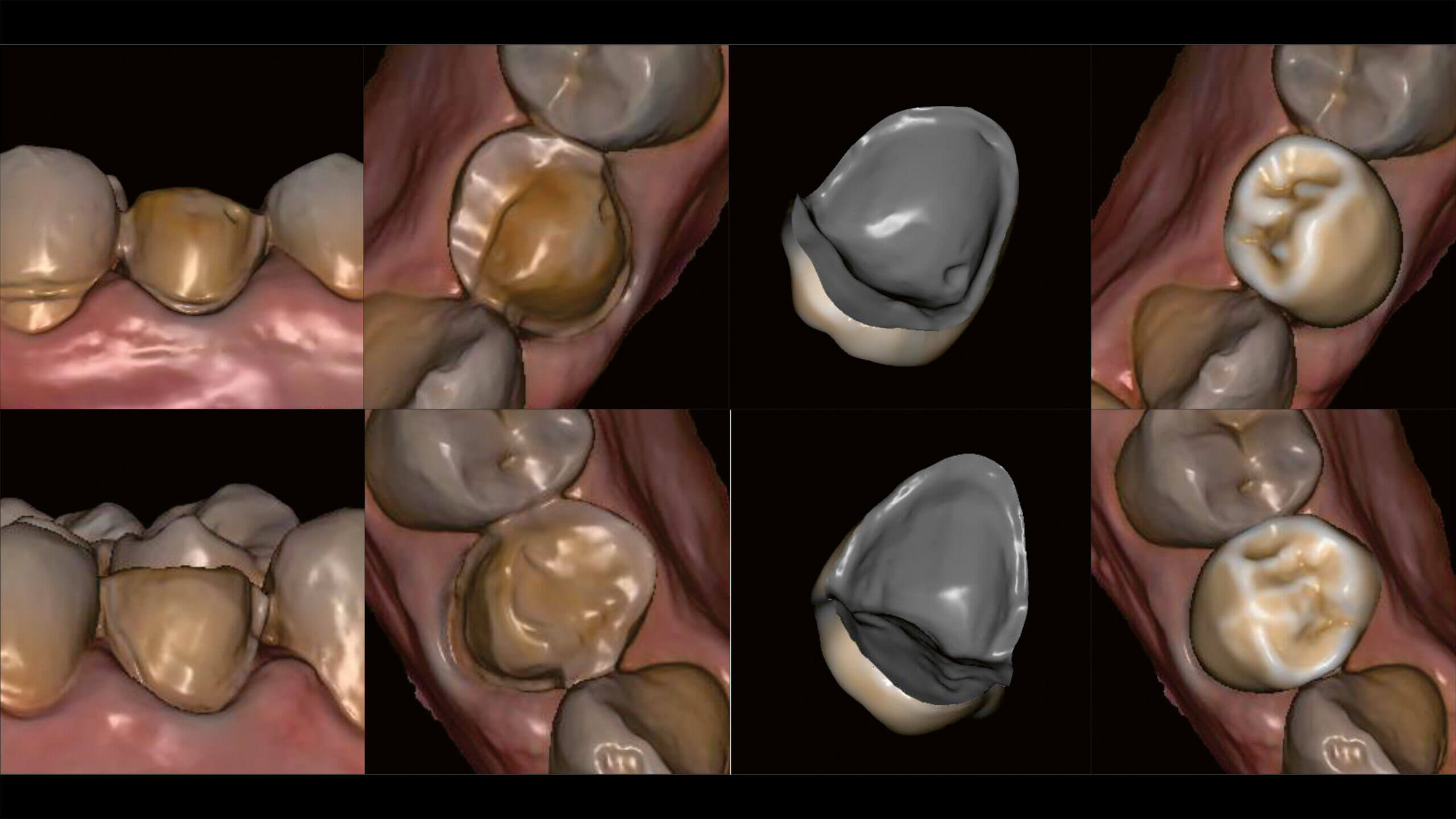

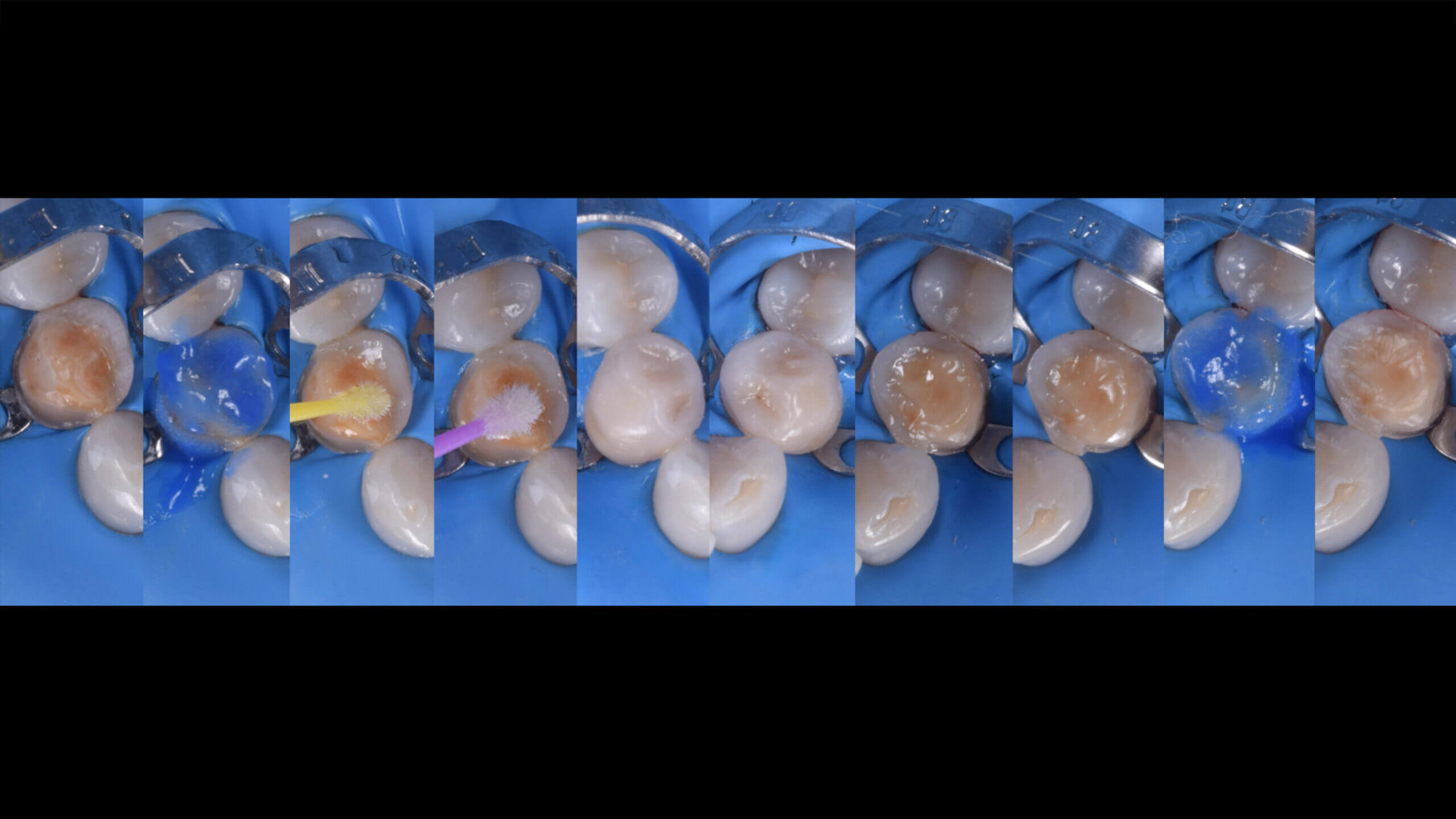

Nachdem die Behandlungsmöglichkeiten mit der Patientin besprochen worden waren, fiel die Wahl auf zwei Overlays aus Lithium-Disilikat-Keramik (Initial LiSi Press, GC). Die Präparationsform wurde in Anlehnung an die Adhesthetik-Protokolle (PIAR) geplant [6]. Im ersten Schritt wurde eine okklusale Präparation mit einer Stoßfuge und anschließend im zervikalen Bereich eine 0,3-mm-Hohlkehle präpariert (Abb. 3). Während der Restschmelz im vestibulären Bereich eine ideale Zementierung ermöglichte, wurde im okklusalen Bereich aufgrund des fehlenden Schmelzes eine sofortige Dentinversiegelung (Immediate Dentine Sealing/IDS) mit einem 3-Schritt-Etch-and-Rinse-Adhäsiv zur Haftverbesserung durchgeführt [7,8]. Anschließend erfolgte eine digitale Behandlungsplanung.

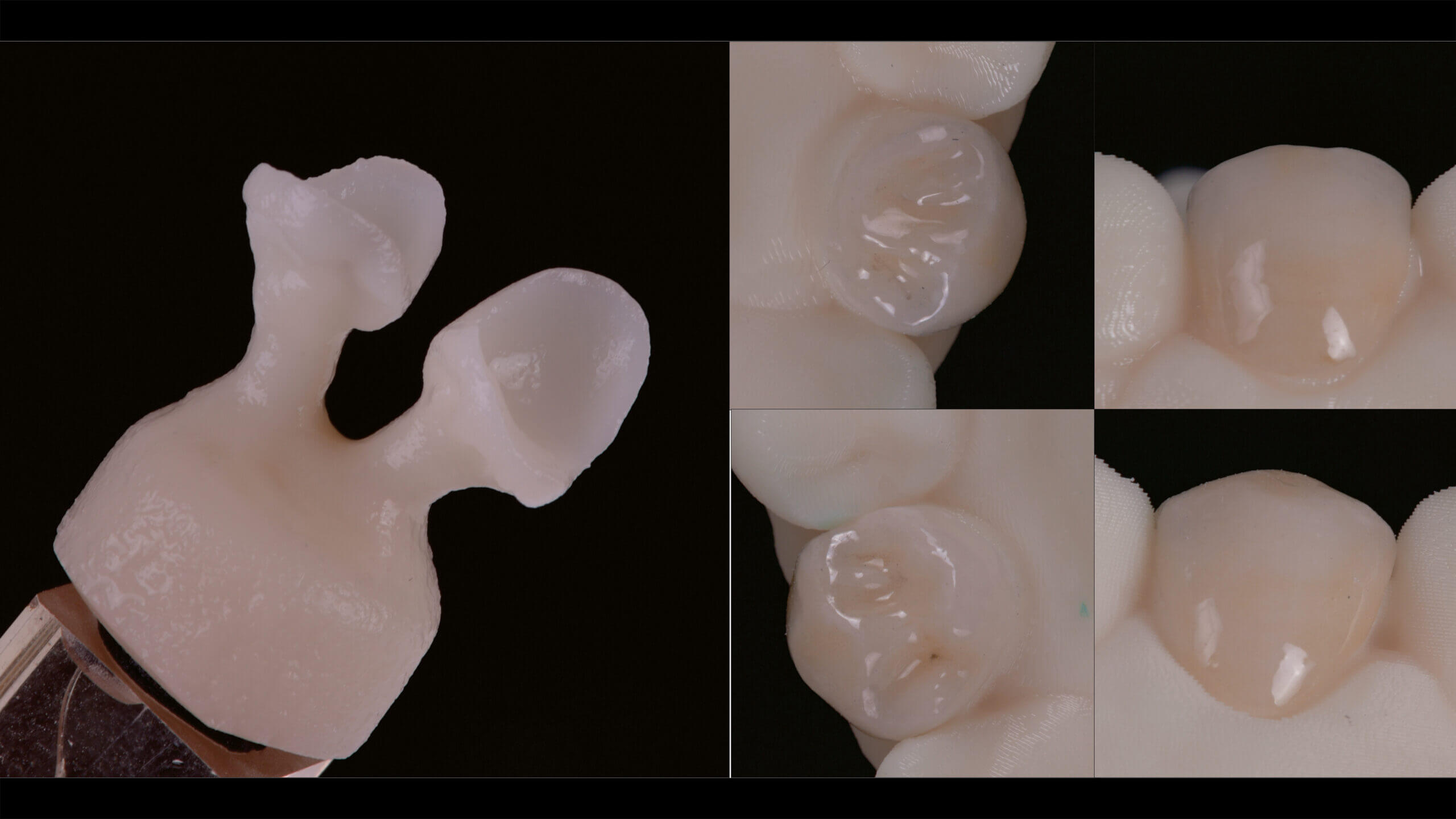

Im Labor wurden Overlays aus Lithium-Disilikat-Presskeramik (Initial LiSi Press) hergestellt. Die hohe Mikronisierung dieses Lithium-Disilikats verleiht der Restauration eine natürliche Schönheit und ausreichende Festigkeit (Abb. 4).

Beim zweiten Termin wurde vor der adhäsiven Befestigung ein Kofferdam angelegt (Abb. 5).

Vorbehandlung der Overlayflächen (Abb. 6)

- 5%ige Flusssäure wurde nach Herstellerempfehlung aufgetragen und 20 s einwirken gelassen.

37,5%ige Orthophosphorsäure wurde aufgetragen und 30 s lang einwirken gelassen, um die Oberfläche von organischen Rückständen zu reinigen. - Die Overlays wurden im Ultraschallbad 2–5 min lang mit Ethanol gereinigt.

Silan wurde aufgetragen und 60 s lang einwirken gelassen.

Ein Universaladhäsiv (G-Premio Bond, GC) wurde 30 s lang auf die Restaurationsoberfläche eingerieben und trocknen gelassen. Eine Polymerisation des Adhäsivs ist zu diesem Zeitpunkt nicht erforderlich.

Vorbehandlung der Zahnflächen (Abb. 7)

- 37,5%ige Orthophosphorsäure wurde selektiv auf den Schmelz aufgetragen und 30 s lang einwirken gelassen, dann abgespült und entfernt.

- Ein Universaladhäsiv (G-Premio Bond, GC) wurde auf Schmelz und Dentin aufgetragen, getrocknet und nach Herstellerempfehlung 30 s lang polymerisiert.

Zementierung

Für die Zementierung wurde ein lichthärtendes, fließfähiges Komposit verwendet. Auf die Overlays wurde ausreichend Druck ausgeübt, um überschüssiges Komposit vor der Reinigung und Polymerisation zu entfernen. Die Ränder wurden sorgfältig poliert, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Der korrekte Sitz der Overlays wurde im Röntgenbild geprüft, um sicherzustellen, dass keine überhängenden Bereiche vorhanden waren (Abb. 8). Bei der Nachkontrolle nach einem Monat zeigte sich die Patientin sehr zufrieden. Die Overlays sahen sehr natürlich aus; die Ränder waren nahtlos integriert (Abb. 9).

Schlussfolgerungen

Indirekte adhäsive Restaurationen sind eine hervorragende Möglichkeit, klinische Situationen wie Schmelzdefekte minimalinvasiv zu behandeln. Aufgrund der adhäsiven Befestigung sind Retention und Festigkeit der Restauration weniger wichtig, wodurch mehr Gewebe erhalten werden kann. Jeder Fall erfordert eine Diagnose, einen Behandlungsplan und ein maßgeschneidertes therapeutisches Vorgehen. Bei freiliegendem Dentin hat eine IDS einen positiven Einfluss auf die Langzeitüberlebensrate von indirekt befestigten Restaurationen.

Dr. Lorenza Stagno d’Alcontres ist niedergelassen in ihrer Privatpraxis in Sizilien. Sie schloss 2018 ihr Studium der Zahnmedizin in an der Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona) ab. Im Jahr 2020 besuchte sie den Kurs „Klinische und chirurgische Mikroendodontie“ von Prof. Dr. Arnaldo Castellucci und 2022 den Masterkurs „Konservative ‚Adhesthetik‘ Gold“ von Dr. Federico Ferraris. Dr. Stagno d’Alcontres ist Mitglied der italienischen Akademie für konservierende Zahnmedizin (AIC) und der italienischen Akademie für Endodontie (AIE).

Ztm. Leonardo Cavallo fokussiert ästhetische Zahnheilkunde und implantatgetragene Restaurationen. Er schloss 1994 seine Ausbildung zum Zahntechniker in Italien ab. Anschließend besuchte er Meisterkurse in Deutschland und den USA. Nach deren erfolgreichem Abschluss kehrte er mit einem ganz neuen Blick auf seinen Beruf nach Italien zurück und gründete 1999 sein eigenes Dentallabor. Seit 2007 setzt er digitale Lösungen ein, um die Arbeitsabläufe im Labor zu optimieren. Leonardo Cavallo ist Mitglied mehrerer wissenschaftlicher Gesellschaften, darunter der European Society of Cosmetic Dentistry (ESCD) und des International Team for Implantology (ITI).