Wenn es um Heilung geht, dann ist nur das Beste gut genug. Aus diesem Grund hat sich Zirkonzahn für eine Zusammenarbeit mit Ztm.Udo Plaster entschieden. Er hat sich im Bereich der Patienten- und Modellanalyse einen Namen gemacht, und sein PlaneSystem ist eine Übertragungsmethode mit umfassender Sicht auf den Menschen. Unabhängig davon, ob man sich bei der Erstellung von Zahnersatz für die digitale oder die klassische Prozesskette entscheidet, die exakte und vor allem individuelle Erfassung von Patientendaten mittels PlaneSystem bereitet den Weg, um eine prothetisch nachhaltige Behandlung zu erreichen. Aus diesem Grund wurde auch das PlaneSystem zu 100% in den Zirkonzahn Workflow integriert. Gemeinsam mit Zirkonzahn arbeitet man zudem ständig an der Umsetzung neuer Ideen und Verbesserungen. Im vorliegenden Artikel werden anhand der prothetischen Rehabilitation eines komplett zahnlosen Patienten die bemerkenswerten Möglichkeiten des PlaneSystems aufgezeigt, die dem dentalen Behandlungsteam und letztlich dem Patienten zugutekommen.

Komplexe Restauration

Informationen sammeln, verstehen, zuordnen und verarbeiten – dies sind die von den Autoren geforderten Prämissen, um passgenauen Zahnersatz anbieten zu können. Ergänzend zur zahnärztlichen Diagnostik erfolgt daher eine zahntechnische Analyse beziehungsweise physische Diagnostik. Die darauf aufbauenden Arbeitsschritte führten auch bei dem hier vorgestellten Fall zu einer hohen Zufriedenheit des Patienten, der das Ergebnis mit einem entspannt-gelösten Lächeln quittierte.

Der Patient war zum Zeitpunkt der zahnärztlichen Konsultation im zahnlosen Unterkiefer mit einem implantatgestützten Zahnersatz versorgt. Im Oberkiefer trug er eine schleimhautgestützte Totalprothese. Zwar klagte der Patient nicht über funktionelle Probleme, doch es war deutlich sichtbar, dass der vorhandene Zahnersatz in seiner Dimension nicht zu den patientenspezifischen Gegebenheiten passte. Eigentlich konsultierte der Patient seinen Zahnarzt, um den Oberkiefer neu und festsitzend zu versorgen und an die bestehende Unterkieferversorgung anzupassen. Für die Verankerung des festsitzenden Zahnersatzes im Oberkiefer waren sechs Implantate inseriert worden.

Da er eine Zweitmeinung einholen wollte, wurde der Patient darauf in der Praxis von Dr.Hrezkuw vorstellig. Im Rahmen dieses Besuchs wurde ihm die Notwendigkeit erläutert, für die Neuversorgung des Oberkiefers zunächst die Okklusionsebene individuell zu erarbeiten. Die korrekte Okklusionsebene bildet die Basis zur Anfertigung einer neuen Zahnversorgung. Aus diesem Grund würde es auch notwendig werden, die Restauration im Unterkiefer später entsprechend der korrekten Ebene an die neue Versorgung im Oberkiefer anzugleichen, und nicht, wie angenommen, umgekehrt. Nach diesem Erstgespräch entschied sich der Patient dazu, seine prothetische Rehabilitation komplett zu überdenken und sich dafür in die Hände des Autorenteams zu begeben.

Jeder Mensch bringt seine eigene dentale Geschichte und somit seinen ganz individuellen Lösungsansatz mit. Für die Herstellung von Zahnersatz bedarf es somit einer individuellen Analyse des Systems “Mensch”. Hieraus entsteht ein Pool an reproduzierbaren Daten/Informationen, die als individuelle Vorgabe für die Fertigung einer langlebigen, passgenauen und ästhetischen Restauration dienen.

Sammlung von Informationen

Erste zahntechnische Analyse

Die Informationssammlung beginnt mit einem Patientengespräch über die dentale Historie. In diesem ersten Gespräch werden unter anderem folgende Aspekte abgeklärt:

- kieferorthopädische Behandlungen

- chirurgische Interventionen

- Zahnverluste

- bestehender Zahnersatz

- Patientenbedürfnisse im Zusammenhang mit der neuen Zahnversorgung

Dentale Historie

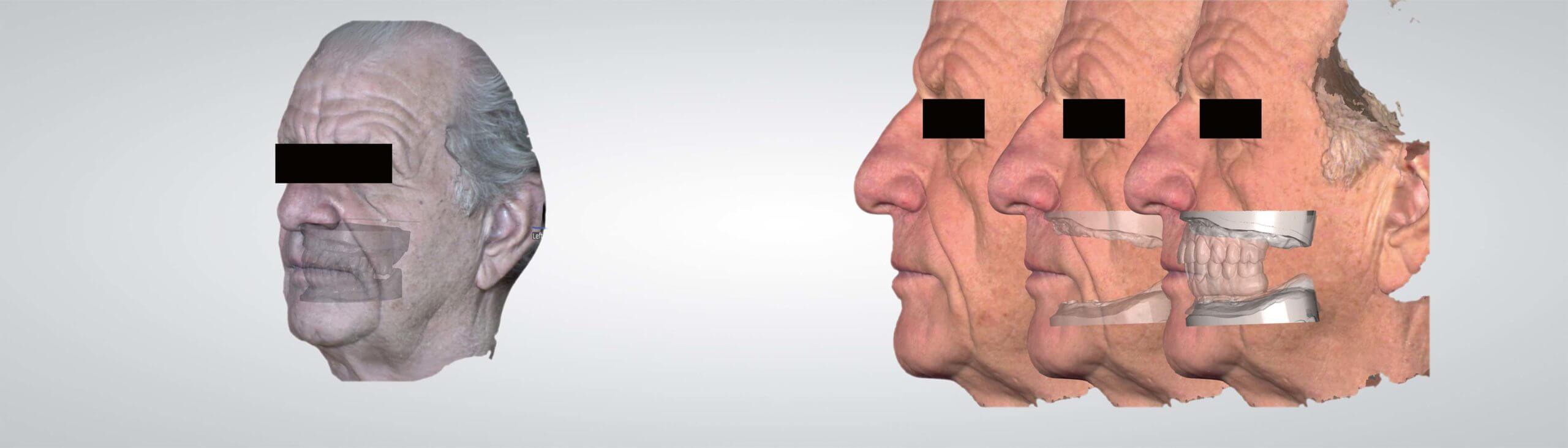

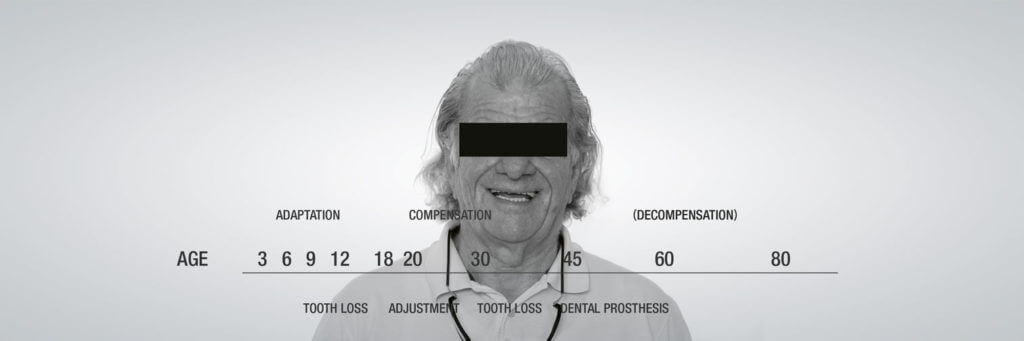

Der Patient hat im Lauf der letzten Jahrzehnte nach und nach seine Zähne verloren. Somit kann er auf verschiedene Arten von Zahnersatz zurückblicken (Abb.1). Derzeit ist er im Oberkiefer mit einer abnehmbaren Totalprothese und im Unterkiefer mit einer festsitzenden implantatgetragenen Restauration versorgt. Nun wünscht er sich eine festsitzende Oberkieferrestauration. Aus diesem Grund waren dort sechs Implantate inseriert worden.

Gesichtsanalyse

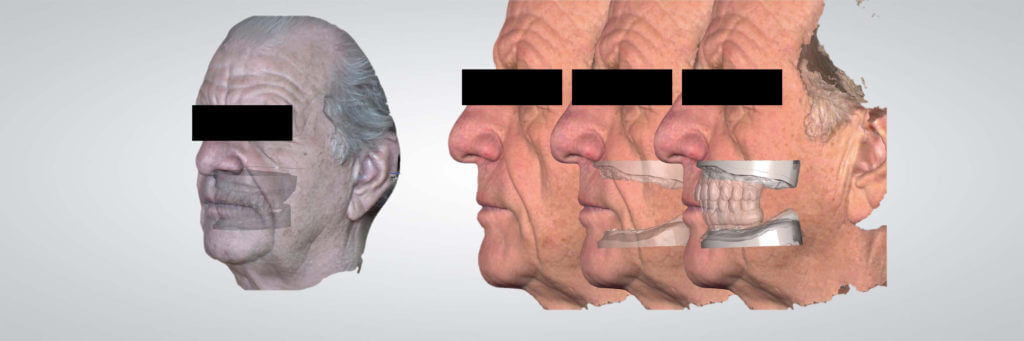

Zur Vorbereitung der Gesichtsanalyse wurden diverse Fotoaufnahmen angefertigt (Abb.2) sowie eine 3-D-Digitalisierung des Gesichts mit dem Gesichtsscanner Face Hunter vorgenommen. Die in den Gesichtsscan eingeblendeten Situationsmodelle offenbaren die hohe vertikale Dimension, die mit dem Zahnersatz überbrückt werden müsste (Abb.3). Der Kieferkamm im Oberkiefer ist stark atrophiert. Die Okklusionsebene im Unterkiefer fällt nach dorsal ab. Jeder Eingriff in das stomatognathe System nach Abschluss des Wachstums (zum Beispiel mit Zahnersatz oder Kieferorthopädie) wird vom Körper an anderer Stelle kompensiert. Dafür können sieben Ausgleichspunkte definiert werden (von lateral: für die Kopfvor- und -rückhalte; von frontal: für die Rotation) [1].

Anatomische Landmarks

Landmarks (anatomische Orientierungspunkte) werden sowohl am Gesicht (Facial Landmarks) als auch am Modell (Cranial Landmarks) erfasst. Diese Referenzpunkte dienen beim Aufteilen der Dimensionen der Orientierung.

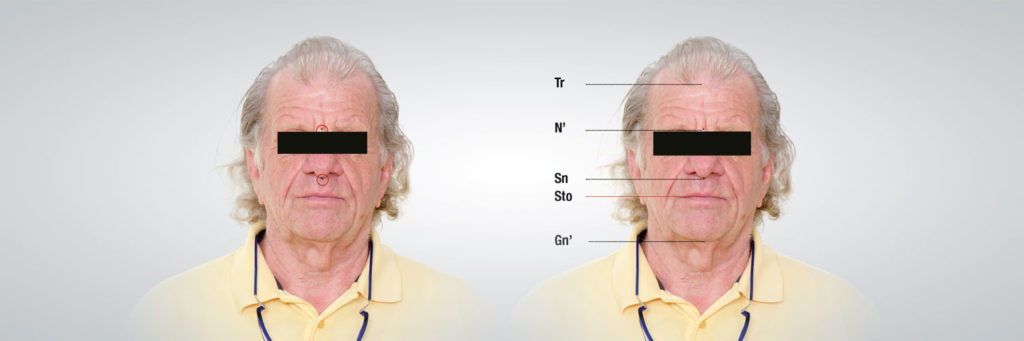

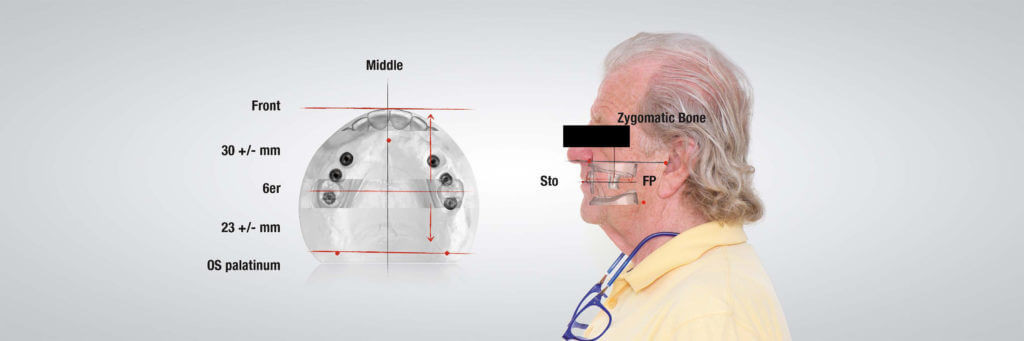

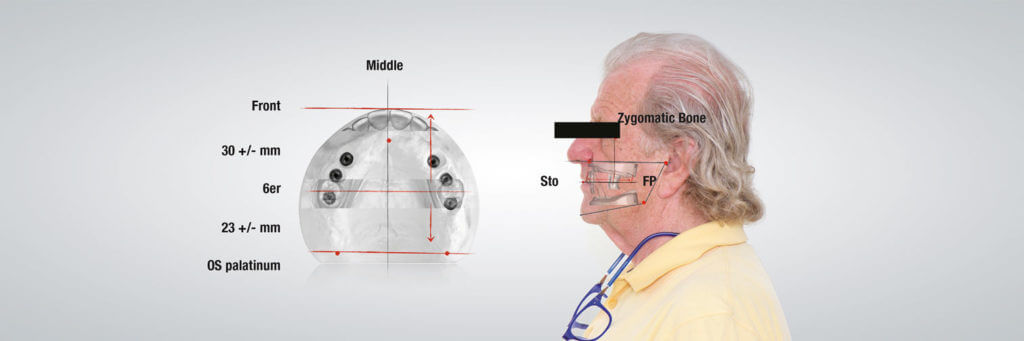

Am Gesicht des Patienten werden die anatomischen Landmarks identifiziert. Dabei werden Orientierungspunkte am Schädel definiert, die jederzeit reproduzierbar sind (auch bei Zahnlosigkeit). Von sagittal gesehen sind das in diesem Fall die Ala-Punkte (Nasenflügel) rechts und links, Tragi (äußere Gehörgänge) und Kieferwinkel (Abb.4).

Frontal werden als anatomische Landmarks das Nasion und der Subnasalpunkt markiert (Abb.5a). Die Unterteilung des Gesichts erfolgt in verschiedene Ebenen (Abb.5b). Den wichtigsten Punkt bildet dabei das Stomion (Sto). Das Stomion definiert den Kontaktpunkt der Oberlippe zur Unterlippe beim Sprechen des “m-Lauts” und/oder bei entspannter Lippenposition (ohne Okklusionskontakt). Um die Schädelmitte festlegen zu können, wird dem Patienten eine Schablone eingesetzt und am Gaumendach die Schädelmitte markiert.

Sowohl die Ala-Punkte, das Nasion, die Spina als auch die Raphe Mediana (Abb.6a) – all diese Punkte und Linien stimmen aufgrund der natürlichen Asymmetrie eines Gesichts nie exakt überein (siehe links im Bild). Die Aufnahme des Bildes erfolgt in der Natural Head Position (NHP). Bei der NHP handelt es sich um die entspannte, natürliche Position (MCP – Most Comfortable Position – ohne exogene Einflüsse), in der sich der Patient im Gleichgewicht befindet und sich selbst im Spiegel in die Augen sieht. Studien belegen, dass die natürliche Kopfhaltung nur um ein bis zwei Grad variiert, auch wenn sich der Patient mehrmals aufrechtstehend in einem Spiegel direkt in die Augen sieht [2].

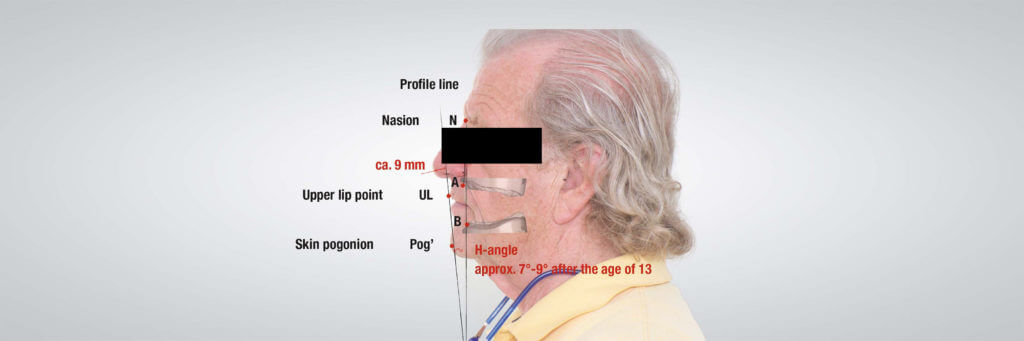

Profilanalyse nach Holdaway

Für die Profilanalyse nach Holdaway wird ein Foto in die Scansoftware Zirkonzahn.Scan importiert und gemeinsam mit den Situationsmodellen (ohne Zahnersatz) eingeblendet (Abb.6b). Um ein Profilbild in korrekter Höhe (vertikale Dimension) zu erhalten, sollte man den Patienten bei der Aufnahme den Buchstaben “m” summen lassen (Lippenschluss ohne Okklusionskontakt).

Die Holdaway-Linie ist eine Verbindungslinie zwischen dem Pogonion, Oberlippenpunkt und dem Schnittpunkt an der Nase (meist 7 bis 9mm). Der daraus resultierende Holdaway-Winkel liegt bei 7 bis 9° (nach dem 13.Lebensjahr).

Die Abbildung 7a dient der Analyse der rechten und linken Gesichtshälfte. Doch wie können all die gewonnenen Landmarks auf das Modell übertragen beziehungsweise die Räume am zahnlosen Kiefer aufgeteilt werden (Abb.7b) Bei den Landmarks handelt es sich um anatomische Orientierungspunkte am Gesicht (Facial Landmarks) und am Modell (Cranial Landmarks). Sie helfen beim Aufteilen der Dimensionen und geben Aufschluss über Zahnstellung und Zahngröße.

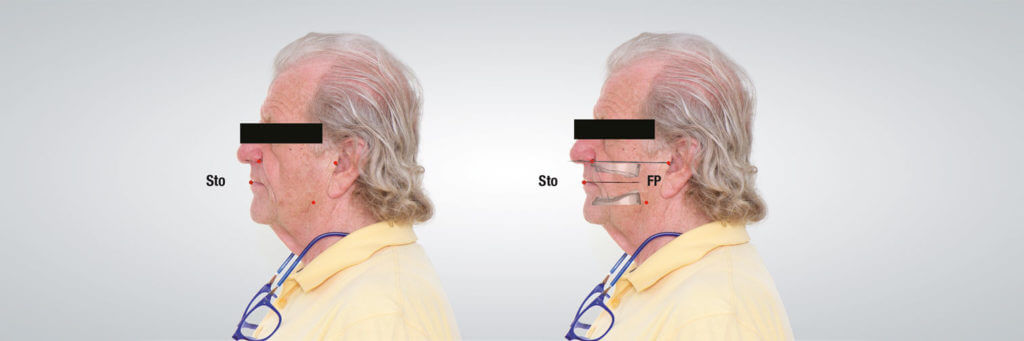

Die Landmarks sind auf dem Patientenprofil in der Abbildung 8a sagittal markiert. Den wichtigsten Punkt bildet hier, wie bereits zuvor erwähnt, das Stomion (Sto).

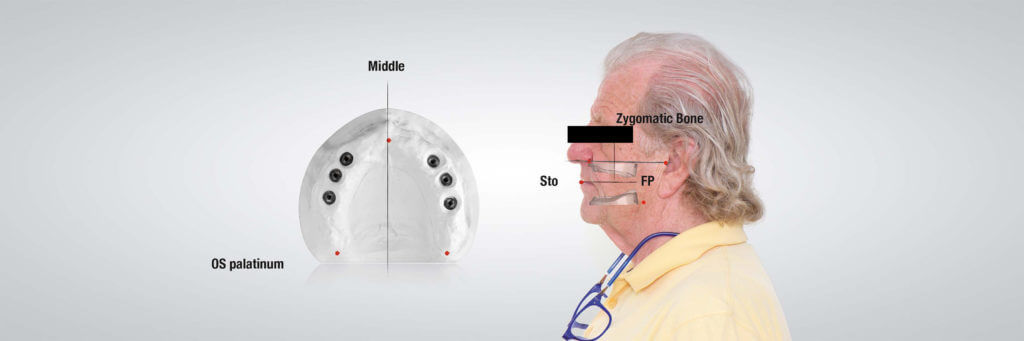

Als Parallele zur Ala-Tragus-Linie, also der Verbindungslinie von der Ala nasi (Nasenflügel) zum Tragus (Eingang äußerer Gehörgang), entsteht vom Stomion (Sto) ausgehend eine Linie (Abb.8b): die Functional Plane (FP). Von dem markierten Punkt am Os zygomaticum wird eine Senkrechte zur Functional Plane gezogen. Der Schnittpunkt dieser Linie zur Ala-Tragus-Ebene ergibt die Position des oberen Sechsers (Abb.9a).

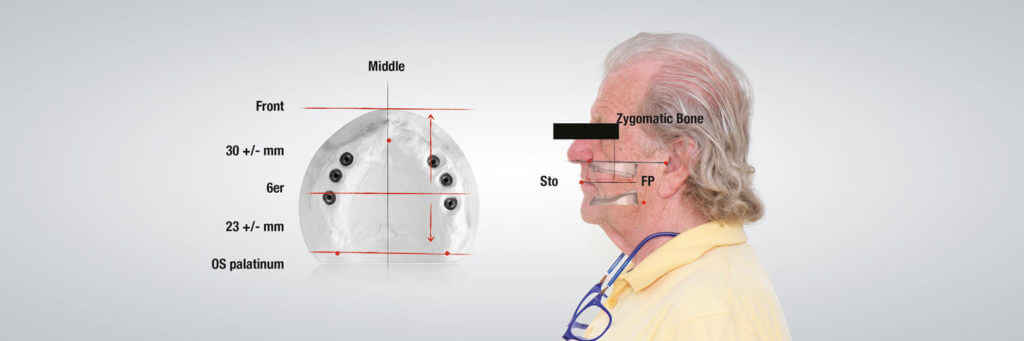

Aufteilen der Räume am Modell

Die gewonnenen Informationen werden auf das Modell übertragen. Als Landmarks am Modell dienen die Mittellinie sowie die Hamulus-Punkte (links, rechts) am Os palatinum. Die zuvor ermittelte Position der Sechser wird als Linie auf dem Modell angezeichnet. Daraus ergeben sich verifizierte Maße als Anhaltspukt für die Herstellung des Zahnersatzes (Abb.9b).

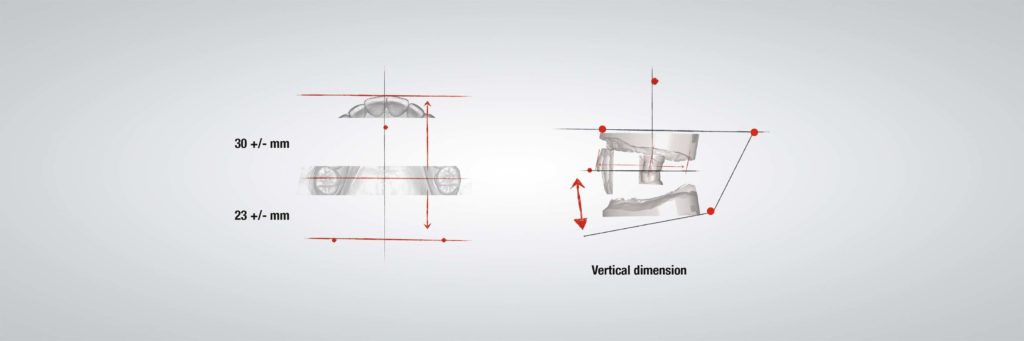

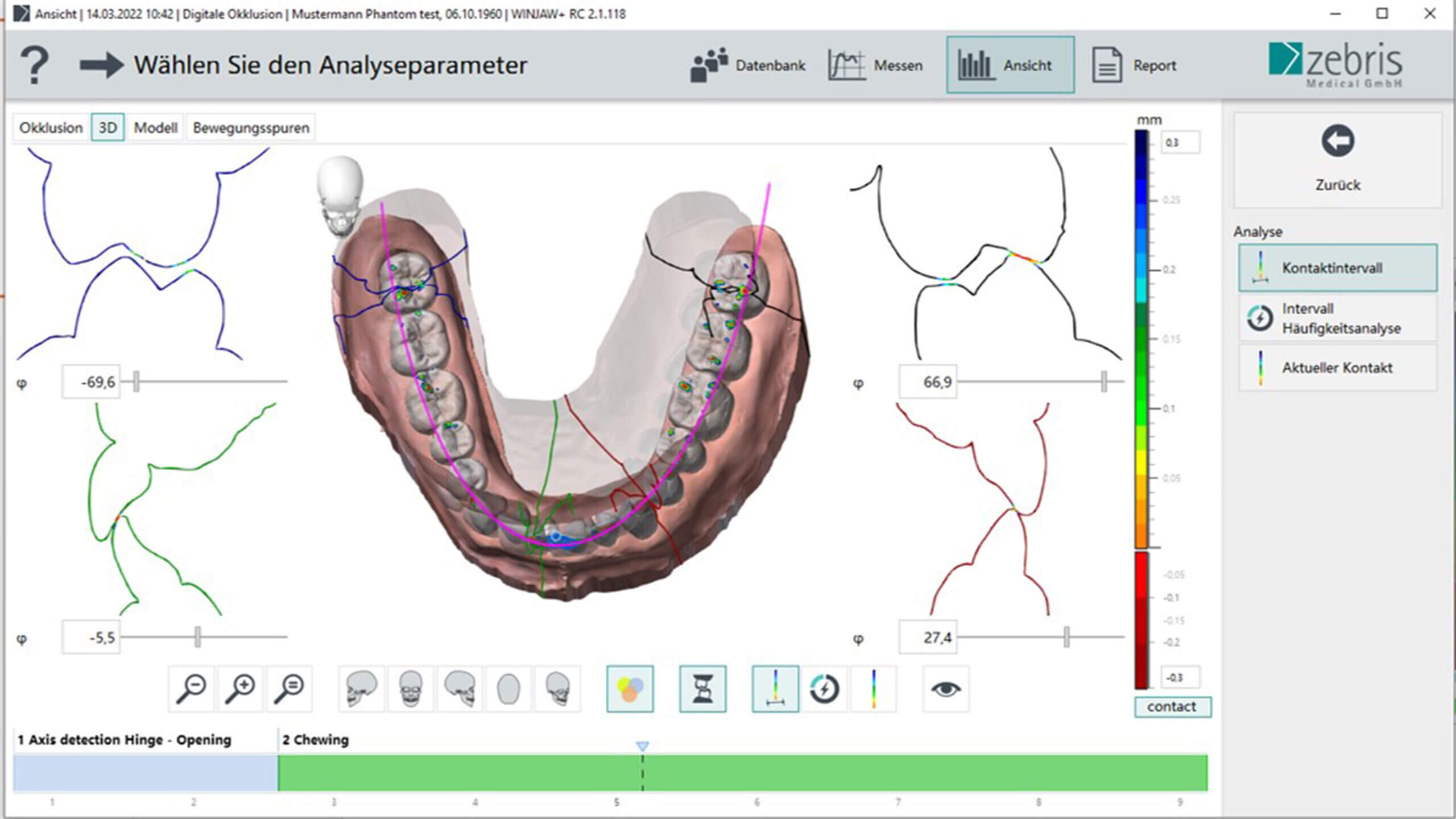

In der CAD-Software werden nun die Frontzähne sowie die ersten Molaren in ihrer anzustrebenden Lage eingeblendet (Abb.10a). Bis zu diesem Punkt wird nur am Oberkiefer gearbeitet – ohne eine Referenzierung zum Unterkiefer. Um das Unterkiefermodell dem Oberkiefermodell zuordnen zu können, wird die Bisshöhe benötigt. Dafür wird mithilfe der Profilbilder des Patienten der Kieferwinkel angezeichnet und ein Orientierungswert ausgelesen (Abb.10b). Wichtige Informationen ergeben sich auch aus der Position der oberen Molaren. Der obere Sechser ist wie eine Wasserwaage. Öffnet sich der Kieferwinkel nach vorn fächerartig weit, ist in diesem Bereich viel Wachstum zu vermuten. Öffnet sich der Winkel nach vorn nur wenig, war das Wachstum im hinteren Bereich stärker ausgeprägt. In der Abbildung 11a und b ist die vermutete vertikale Dimension zwischen Ober- und Unterkiefermodell, die aus der vorliegenden Information des “Kieferwinkels” ermittelt worden ist, dargestellt. Die Bisshöhe wird grundsätzlich immer gemeinsam mit dem Patienten (physisch und muskulär) erarbeitet.

Vorschau Zahnversorgung

Zur besseren Veranschaulichung wurde in der Abbildung 11b bereits die geplante Versorgung eingeblendet. Es zeigt sich, dass die vertikale Dimension stark aufgebaut werden muss.

Weitere Beiträge zu diesem Thema

Neue Wege für eine präzisere Diagnostik und Therapie

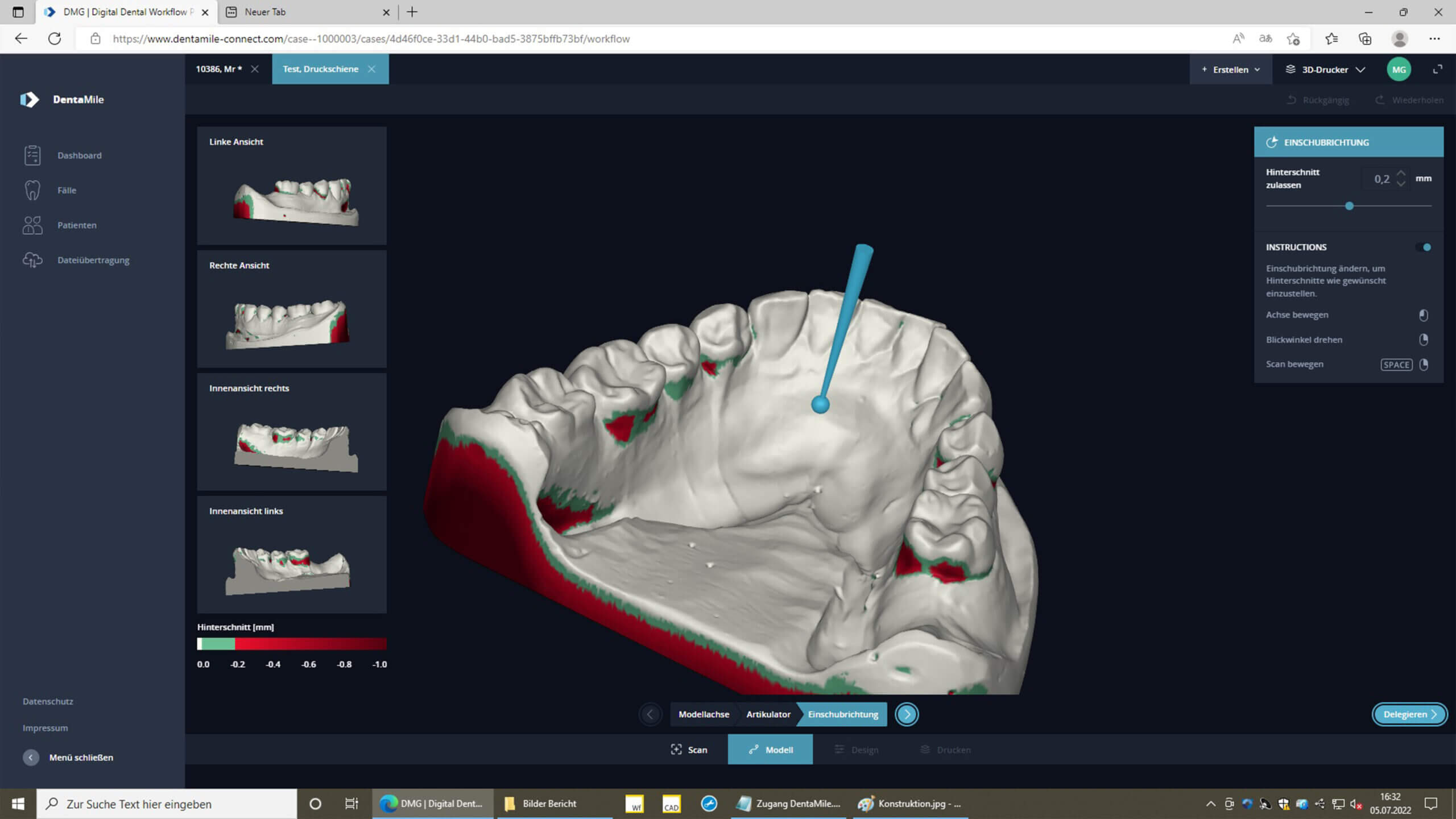

Digital zur modellierten Schiene