Länglich ovale Wurzelkanalquerschnitte sollten nicht als Ausnahme, sondern eher als Regel aufgefasst werden. Der Behandler sollte die Ausgangsröntgenbilder auf Hinweise auf die entsprechende Kanalgeometrie hin auswerten. Neue Instrumente eröffnen den Weg, auch unregelmäßig geformte Kanalquerschnitte entsprechend ihrer Form aufzubereiten.

Die Europäische Gesellschaft für Endodontie fordert hinsichtlich der Wurzelkanalaufbereitung: Der präparierte Kanal sollte den ursprünglichen Kanal umschließen. [16] Aufgrund dieser Anforderung haben viele Studien, nicht zu Unrecht, die Erhaltung oder Veränderung der Wurzelkanalkrümmung durch die Kanalaufbereitung untersucht, während der Querschnitt von Wurzelkanälen weniger Aufmerksamkeit gefunden hat.

Herkömmliche Wurzelkanalinstrumente weisen runde Querschnitte mit klar definierten Durchmessern und Konizitäten auf. Der Standardisierten Technik [21] zufolge soll die geometrisch definierte Form der Instrumente während der Aufbereitung auf den Wurzelkanal übertragen werden, sodass das geschaffene Lumen durch einen formkongruenten Füllstift ausgefüllt werden kann. Durch die Einführung der maschinellen Wurzelkanalaufbereitung mithilfe von NiTi-Instrumenten können solche geometrisch definierten Aufbereitungsformen auch bei gekrümmten Wurzelkanälen zumindest annähernd erzielt werden. Die Wurzelkanalfüllung mit formkongruenten Guttaperchaspitzen in Zentralstifttechnik erfreut sich somit zunehmender Beliebtheit. Diese Entwicklungen können den Behandler dazu verleiten, Wurzelkanäle durch die Brille der konventionellen Aufbereitungstechnik zu betrachten und von einem runden Querschnitt der Kanäle auszugehen. Dies entspricht jedoch nicht der Realität!

Häufigkeit

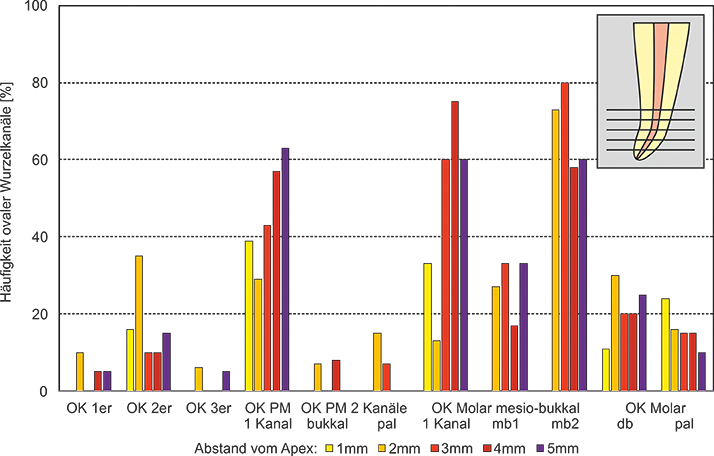

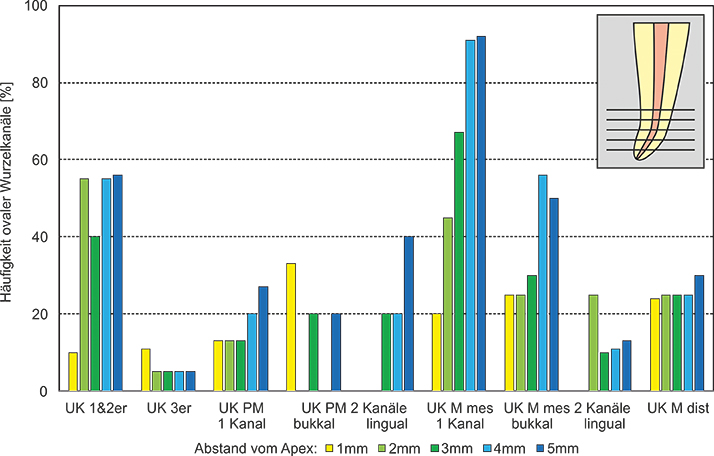

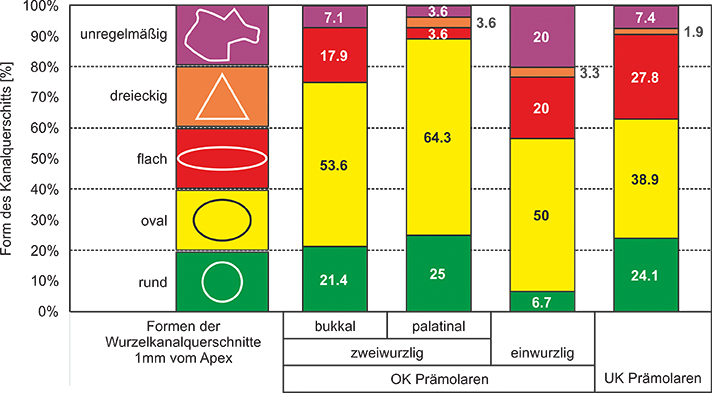

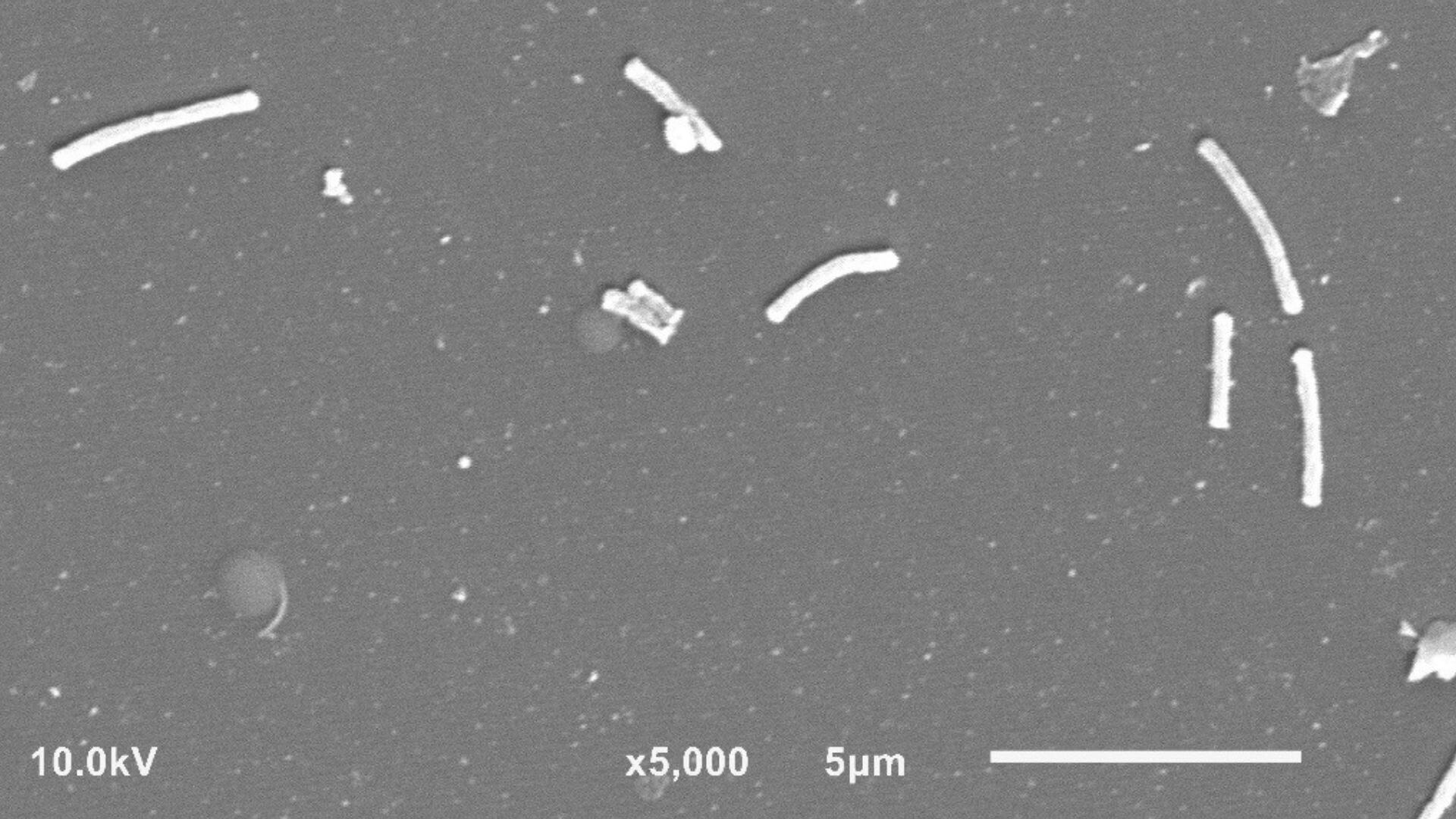

Wu et al. [52] bestimmten die bukkolinguale und die mesiodistale Ausdehnung von Wurzelkanälen 1 bis 5 mm vom Apex entfernt. Über alle Zahngruppen gemittelt wiesen 25 Prozent der Wurzelkanäle längliche ovale Querschnitte auf (Relation bukkolinguale zu mesiodistale Ausdehnung ??2) (Abb.1 und 2). Die geringste Häufigkeit von ovalen Kanälen wurde bei oberen mittleren Schneidezähnen sowie bei Eckzähnen beobachtet. Bei den Eckzähnen tritt der ovale Kanalquerschnitt möglicherweise erst im mittleren oder koronalen Wurzeldrittel auf. Auch bei oberen Prämolaren mit zwei Kanälen waren ovale Querschnitte eher selten. Demgegenüber wiesen obere Prämolaren mit einem Wurzelkanal, einzelne mesiobukkale oder der zweite mesiobukkale Kanal bei oberen Molaren, einzelne mesiale Kanäle bei unteren Molaren sowie untere Schneidezähne häufig, das heißt, in 50 bis 90?Prozent der Fälle (5 mm vom Apex), ovale Querschnitte auf.

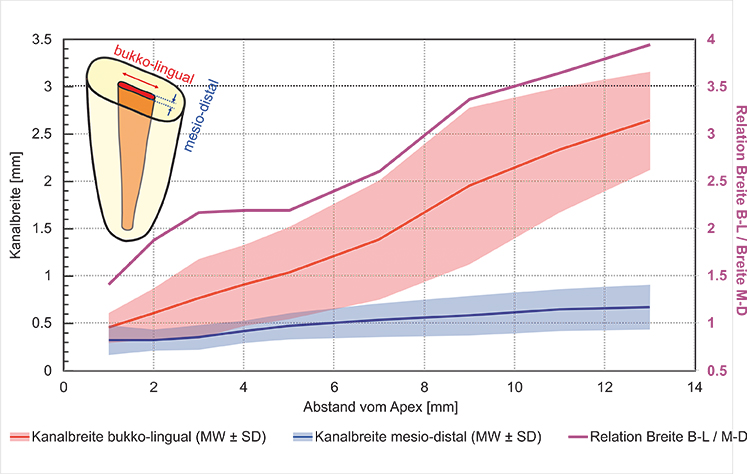

Einwurzelige Prämolaren wiesen 1?und 2 mm vom Apex ovale Querschnitte (Relation bukkolingual zu mesiodistal 1,4 bzw. 1,8), 3 bis 7 mm vom Apex länglich ovale Querschnitte (Relation 2,2 bis 2,7) und 9?bis 13 mm vom Apex flache Querschnitte auf (Relation >?3). Die Konizität des Kanals war in bukkolingualer Richtung stärker ausgeprägt als in mesiodistaler Richtung (Abb.3). Selbst 1 mm vom Apex wurden bei Prämolaren maximal 25?Prozent der Kanalquerschnitte als rund klassifiziert; bei OK-Prämolaren mit einem Kanal traf dies sogar nur auf 6,7 Prozent der Kanalquerschnitte zu (Abb.4).

Röntgenologische Hinweise

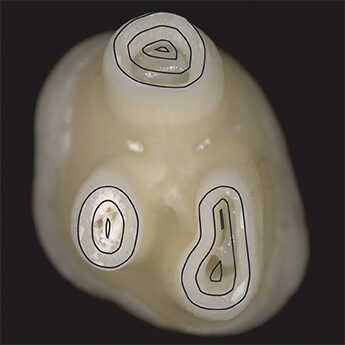

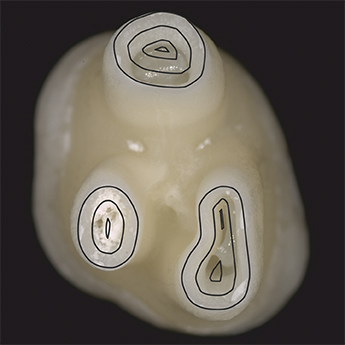

Die Bildung der Wurzeln beginnt an der Wurzeloberfläche. Mit fortschreitender Wurzelbildung ziehen sich die Odontoblasten nach zentral zurück und lassen schließlich die Pulpa übrig. Der Querschnitt des Wurzelkanals ergibt sich als verkleinertes Abbild des äußeren Umrisses der Wurzeloberfläche (Abb.5). In runden Wurzeln sind somit eher runde Wurzelkanäle zu erwarten, während länglich ovale Wurzeln dementsprechend ovale Wurzelkanäle aufweisen dürften. Bei Wurzeln mit konkaven Einziehungen sollte mit länglich ovalen Wurzelkanälen oder einer Aufspaltung in mehrere Wurzelkanäle gerechnet werden.

Röntgentomografische Aufnahmen erlauben in idealer Weise die Beurteilung des Wurzel- beziehungsweise Wurzelkanalquerschnitts, liegen jedoch nicht routinemäßig vor und sind wegen der Strahlenbelastung auch nicht standardmäßig zu fordern. Allerdings sollten Patienten routinemäßig befragt werden, ob zu früheren Zeitpunkten bereits aus anderen Gründen DVTs angefertigt wurden. Auch CTs (z.?B.?aus HNO-Indikation) können Aufschluss zumindest über die Wurzelform geben. Das Alter dieser Aufnahmen ist zweitrangig, da auch auf älteren Aufnahmen die Wurzelform und die damalige Kanalform beurteilt werden können.

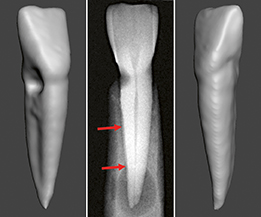

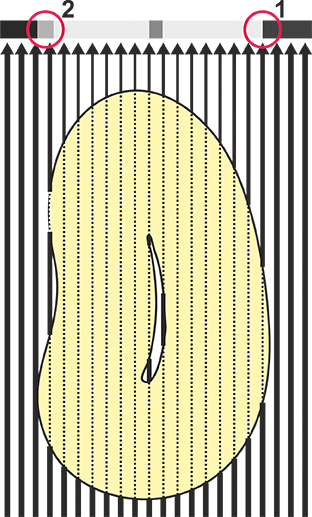

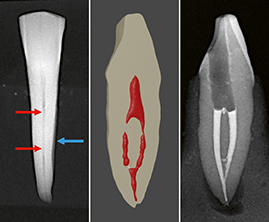

Darüberhinaus können Zahnfilmaufnahmen Hinweise auf die Wurzel- beziehungsweise Kanalmorphologie geben. Abbildung 6 (Mitte) zeigt das Röntgenbild eines extrahierten Zahns 31. Distal weist die Außenkontur der Wurzel eine scharfe Begrenzung auf, während auf der mesialen Seite zwei Konturlinien erkennbar sind (Wurzeldoppelkontur; rote Pfeile). Die Rekonstruktion des Zahns aus DVT-Daten zeigt, dass die Wurzel mesial eine konkave, distal eine konvexe Oberfläche aufweist (Abb.6 links und rechts). Abbildung 7 stellt den Durchgang der Röntgenstrahlen etwa in der Mitte der Wurzel dar. Je nach Länge des Weges durch die Zahnhartsubstanz werden die Strahlen unterschiedlich stark abgeschwächt und führen dementsprechend zu einem unterschiedlichen Grauwert auf dem Röntgenbild (schematische Darstellung der Grauwerte am oberen Bildrand). Im Bereich der konvexen Wurzelkontur kommt es zu einem scharf begrenzten Übergang zwischen der Wurzel und der Umgebung. Demgegenüber werden im Bereich der Wurzelkonkavität die Röntgenstrahlen weniger abgeschwächt als in der Hauptmasse der Wurzel; dies ist als abgestufter Übergang der Grauwerte erkennbar und zeigt sich im Röntgenbild als Wurzeldoppelkontur.

Weitere Hinweise auf die Kanalmorphologie ergeben sich aus der röntgenologischen Darstellung des Wurzelkanals. Abrupte Änderungen der Breite oder Opazität des Wurzelkanals deuten auf eine Aufspaltung in zwei Kanäle oder die Vereinigung zweier Kanäle zu einem Kanal hin (Abb.8).

Aufbereitung

Eine kreisrunde Aufbereitung von länglich-ovalen Wurzelkanälen mit einem Instrumentendurchmesser, der dem apikalen Kanaldurchmesser angepasst ist (Abb.9a), hinterlässt bukkal und lingual nicht aufbereitet Kanalabschnitte (sogenannte Finnen) (Abb.9b). Diese Abschnitte können Reste von Pulpagewebe (bei vitalen Fällen) oder mikrobielle Plaque (bei avitalen Fällen) enthalten und lassen sich nur durch die Wurzelkanalspülung reinigen und desinfizieren. Ausserdem können die bei der Kanalaufbereitung entstehenden Dentinspäne in diese Finnen (oder in Querverbindungen zwischen den Kanälen, sogenannte Isthmen) hinein verdichtet werden. Diese Ansammlung von Debris ist zwar bei Aufbereitung mit intermittierender Spülung wesentlich geringer (6,9 ± 4,2?% des Kanalvolumens [31]) als bei trockener Aufbereitung (29,2?±?14,?% [32]), kann jedoch auch durch nachfolgende Spülung mit einem Chelator oder durch aktivierte Spülung lediglich reduziert, aber nicht vollständig entfernt werden [14,?23,?31].

Selbst bei Gelingen der Reinigung und Desinfektion der Finnen werden diese vermutlich bestenfalls durch Sealer gefüllt. Unvollständig gereinigte und/oder gefüllte Finnen stellen jedoch vermutlich geradezu eine Autobahn für den Austausch von Flüssigkeit/die Penetration von Bakterien nach apikal dar (Abb.10). Eine Vergrößerung des Aufbereitungsdurchmessers bis zur bukkolingualen Kanalausdehnung im koronalen Abschnitt der Wurzel (Abb.9a, gestrichelte Linie) wird in vielen Fällen zur Perforation der Wurzel führen oder zumindest ihre Stabilität gefährden. Es ist also in jedem Fall eine gleichmäßige Bearbeitung der Wurzelkanalwände zu einem länglich-ovalen Querschnitt anzustreben (Abb.9c).

Circumferential filing

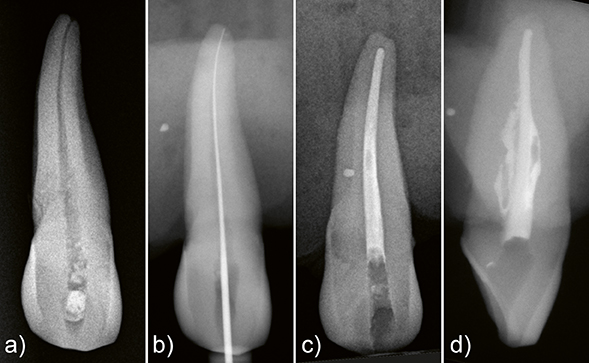

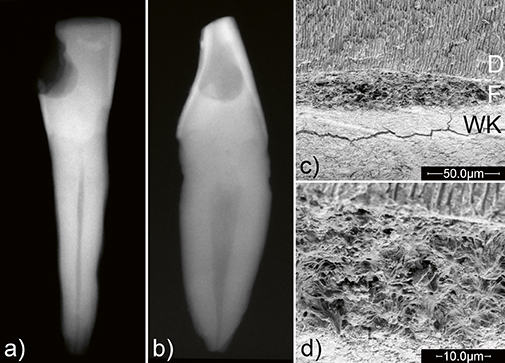

Stehen nur konventionelle Wurzelkanalinstrumente zur Verfügung, sollten diese bewusst an allen Teilen des Kanalquerschnitts, insbesondere aber an der bukkalen und lingualen Kanalwand, entlanggeführt werden, um eine Bearbeitung möglichst des gesamten Kanalumfangs zu erzielen. Hierbei muss vorgängig mit Lupenbrille, OP-Mikroskop oder taktil überprüft werden, ob die Zugangskavität den gesamten Kanalquerschnitt zugänglich macht. Abbildung?11 zeigt einen extrahierten Unterkieferfrontzahn, bei dem der stark länglich-ovale Wurzelkanal maschinell mit einem reziprokierenden Instrument und Spülung mit Wasser aufbereitet wurde. Nach Längsspaltung der Wurzel in bukkolingualer Richtung zeigt sich, dass trotz circumferential filing an einigen Stellen unbearbeitete Kanalabschnitte mit Gewebsresten übriggeblieben sind (Abb.11c und d).

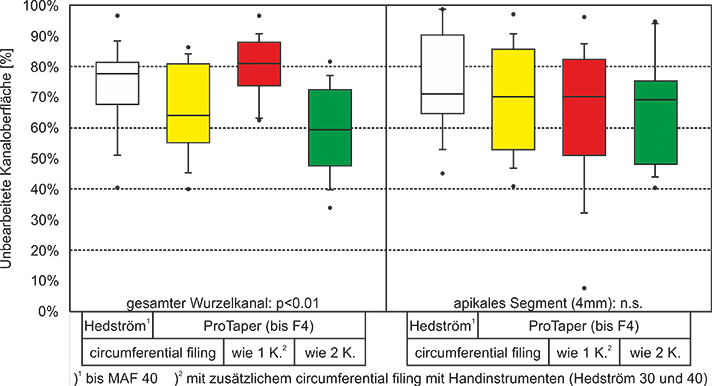

Überprüft wurde der Erfolg des circumferential filing an distalen Wurzeln unterer Molaren mit länglich-ovalem Kanal. Hier waren trotz circumferential filing sowohl mit Handinstrumenten (Hedström-Feilen bis MAF ISO 40) als auch mit rotierenden NiTi-Instrumenten (Profile bis F4) hohe Anteile unbearbeiteter Wurzelkanaloberfläche zu beobachten. Die besten Ergebnisse wurden erzielt, wenn die rotierenden Instrumente so verwendet wurden, als würde die Wurzel zwei Kanäle aufweisen (in diesem Fall wurde das Instrument bewusst am bukkalen bzw. lingualen Kanalabschnitt entlanggeführt). Die Unterschiede zwischen den Aufbereitungstechniken waren nur bei Auswertung des gesamten Kanals statistisch signifikant, während im apikalen Segment (4?mm) keine signifikanten Unterschiede festzustellen waren (Abb.12) [30].

Circumferential filing

Stehen nur konventionelle Wurzelkanalinstrumente zur Verfügung, sollten diese bewusst an allen Teilen des Kanalquerschnitts, insbesondere aber an der bukkalen und lingualen Kanalwand, entlanggeführt werden, um eine Bearbeitung möglichst des gesamten Kanalumfangs zu erzielen. Hierbei muss vorgängig mit Lupenbrille, OP-Mikroskop oder taktil überprüft werden, ob die Zugangskavität den gesamten Kanalquerschnitt zugänglich macht. Abbildung?11 zeigt einen extrahierten Unterkieferfrontzahn, bei dem der stark länglich-ovale Wurzelkanal maschinell mit einem reziprokierenden Instrument und Spülung mit Wasser aufbereitet wurde. Nach Längsspaltung der Wurzel in bukkolingualer Richtung zeigt sich, dass trotz circumferential filing an einigen Stellen unbearbeitete Kanalabschnitte mit Gewebsresten übriggeblieben sind (Abb.11c und d).

Überprüft wurde der Erfolg des circumferential filing an distalen Wurzeln unterer Molaren mit länglich-ovalem Kanal. Hier waren trotz circumferential filing sowohl mit Handinstrumenten (Hedström-Feilen bis MAF ISO 40) als auch mit rotierenden NiTi-Instrumenten (Profile bis F4) hohe Anteile unbearbeiteter Wurzelkanaloberfläche zu beobachten. Die besten Ergebnisse wurden erzielt, wenn die rotierenden Instrumente so verwendet wurden, als würde die Wurzel zwei Kanäle aufweisen (in diesem Fall wurde das Instrument bewusst am bukkalen bzw. lingualen Kanalabschnitt entlanggeführt). Die Unterschiede zwischen den Aufbereitungstechniken waren nur bei Auswertung des gesamten Kanals statistisch signifikant, während im apikalen Segment (4?mm) keine signifikanten Unterschiede festzustellen waren (Abb.12) [30].

Self-adjusting File

Die Self-adjusting File (SAF, ReDent NOVA) ist das erste Instrument, das speziell für die Aufbereitung von Wurzelkanälen mit unregelmäßigem Querschnitt entwickelt wurde [27,?29]. Das Instrument besteht aus einem NiTi-Hohlzylinder von 1,5 mm oder 2 mm Durchmesser, dessen Wände jedoch nicht aus einer durchgehenden Metallschicht bestehen, sondern aus zwei schmalen, vom Schaft zur Spitze durchgehenden Streifen (Abb.13a und?c), die durch dünne, flexible, bogenförmige Maschen verbunden sind. Die durchgehenden Streifen laufen zu einer Instrumentenspitze zusammen, die auf der einen Zylinderwand und somit exzentrisch lokalisiert ist (Abb.13).

Die Instrumentenspitze hat in vollständig zusammengedrücktem Zustand die Form eines Rechtecks von 0,12 x 0,16 mm; der Umfangskreis dieses Rechtecks hat einen Durchmesser von 0,2 mm. Nach Präparation eines Gleitpfads auf die Größe ISO 20/.02 kann das Instrument somit bis zur Arbeitslänge vorgeschoben werden. Infolge des rechteckigen Querschnitts dichtet das Instrument nicht gegen die Kanalwände ab und lässt Raum für den Rückfluss der Spüllösung. Die Wandstärke des Hohlzylinders beträgt 0,12 mm, die Oberflächenrauigkeit des Materials 2,8 µm ± 10 Prozent [19].

Ein spezieller Winkelstückkopf erzeugt entsprechend der Drehzahl (empfohlen sind 5?000 UPM) Oszillationsbewegungen parallel zur Instrumentenlängsachse mit einem Hub von 0,4 mm. Über eine Rutschkupplung wird eine langsame Rotation um die Instrumentenlängsachse erzeugt, sodass das Instrument nur dann weitergedreht wird, wenn es keinen zu starken Wandkontakt hat. Der Anwender führt das Instrument in den Wurzelkanal ein und führt langsame Auf- und Abbewegungen im Wurzelkanal von 4 bis 5?mm Länge aus. Beim Zurückziehen dreht sich das Instrument weiter und wird so in einer veränderten Stellung wieder in den Kanal vorgeschoben, wobei das Weiterdrehen des Instruments dem Anwender die Rückmeldung gibt, dass er das Instrument weit genug herausgezogen hat. Die Wurzelkanalwand wird durch die Vibration der rauen Instrumentenoberfläche abgetragen. Die Aufbereitung ist nach 4?min abgeschlossen. Falls es zu Beginn der Aufbereitung länger dauert, bis die Arbeitslänge erreicht ist, kann diese Zeit am Ende zugegeben werden. Wenn das Instrument beginnt, sich auch auf Arbeitslänge kontinuierlich um die Längsachse zu drehen, ist eine Größe des aufbereiteten Kanals erreicht, die keinen weiteren effizienten Abtrag mehr ermöglicht. In größeren Kanälen kann dann eventuell das Instrument mit dem größeren Durchmesser (2 mm) verwendet werden. In einem ovalen Kanal soll sich das 1,5 mm-Instrument an der schmalsten Stelle auf 0,2 mm zusammendrücken lassen und sich dabei in der anderen Richtung auf 2,4 mm Breite ausdehnen [27]. Bei den durchaus auftretenden größeren Kanalbreiten von bis zu 4 mm (Abb.3) [17] ist durch die Expansion der SAF alleine noch keine Bearbeitung des gesamten Kanalumfangs zu erwarten.

Der Schaft des Instruments weist einen Schlauchanschluss auf, der die Applikation von Spüllösung durch den Hohlzylinder während der Aufbereitung ermöglicht.

Zur Vorbereitung der Wurzelkanäle bietet der Hersteller einen Eingangserweiterer (Pre-SAF OS) und zwei Gleitpfadinstrumente Pre-SAF 1 (15/.02, nur bei sehr engen Kanälen) beziehungsweise Pre-SAF 2 (20/.04, nach Pre-SAF 1 oder bei mittleren Kanälen; ReDent NOVA) an. Selbstverständlich kann der Anwender jedes beliebige Instrumentensystem nutzen, das er auch sonst zur Präparation eines Gleitpfads auf die erforderliche Größe von ISO 20 verwendet. Erfahrungsberichte liegen vor zur Verwendung rotierender NiTi-Instrumente wie zum Beispiel MTwo (VDW) 10/.04, 15/.05, Pathfiles 13/.02, 16/.02, 19/.2 (Maillefer), Endowave MGP 10/.02, 15/.02, 20/.02 (Morita) [46], ProFile 20/.04 (Maillefer) [24,?42] oder Hyflex CM 20/.04 (Coltène) [22]. Nach der Aufbereitung mit der SA