Wird bei einer Gesamtrestauration im Ober- und Unterkiefer nach einer initialen Funktionstherapie ein dauerhafter Okklusionsausgleich angestrebt, sind in der Regel restaurative Maßnahmen indiziert. Je nach Indikation ist eine prothetische Versorgung respektive das Angleichen der vertikalen Dimension mit einem möglichst geringen Verlust an Zahnhartsubstanz anzustreben. Dazu haben die Entwicklungen in der Adhäsivtechnik viele Möglichkeiten eröffnet. Häufig werden die Molaren minimalinvasiv mit keramischen Repositionsonlays oder Tabletops aufgebaut. Im Frontzahnbereich können keramische Kronen oder Veneers adhäsiv eingegliedert werden. Müssen auch die Unterkiefer-Frontzähne der neuen Funktionsebene (Okklusionsebene) angepasst werden, kann ebenfalls das Eingliedern keramischer Kronen oder Veneers eine wenig invasive restaurative Maßnahme sein. Oft jedoch sind gerade im Unterkiefer-Frontzahnbereich die Präparation sowie das Einsetzen von Veneers eine Herausforderung. Vorgestellt wird eine neue Präparationsform für Veneers im Unterkiefer-Frontzahnbereich im Rahmen zweier komplexer Gesamtrestaurationen, der Pfullinger Wellenschliff.

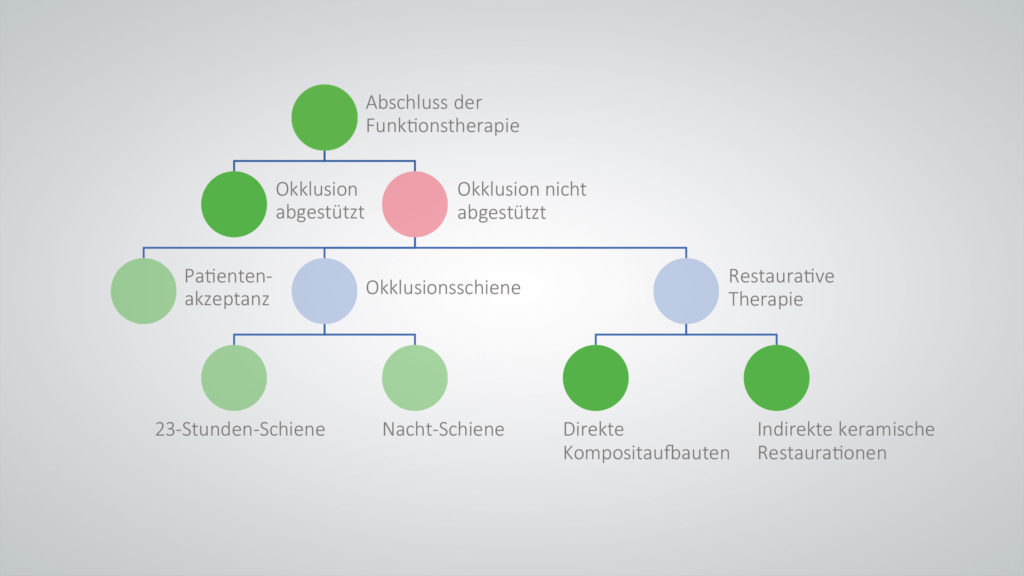

Die Indikationsgebiete von keramischen Veneers haben die Grenze einer rein ästhetisch begründeten Therapie längst überschritten. Aufgrund der Weiterentwicklungen in den Bereichen der keramischen Materialien sowie der Adhäsivtechnik werden Veneers heute oft im Rahmen einer restaurativen Therapie eingesetzt, zum Beispiel Repositionsveneers. Dazu zählt beispielsweise die Abschlussbehandlung funktionstherapeutischer Maßnahmen. Selbstverständlich ist es nicht das generelle Ziel einer funktionstherapeutischen Behandlung, eine restaurative Therapie anzuschließen. Allerdings ist dies als Folgebehandlung in einigen Indikationen nicht auszuschließen, zum Beispiel bei einem erheblichen Verlust von Zahnsubstanz infolge von Biokorrosion oder Bruxismus. Ist nach der erfolgreichen Funktionstherapie eine gleichmäßige okklusale Abstützung nicht gegeben, wird eine restaurative Abschlussbehandlung notwendig. Dafür können nach einer minimalinvasiven Präparation prothetische Restaurationen auf dem Zahn befestigt werden. Eine Alternative mit gewissen Einschränkungen wäre das Tragen einer Okklusionsschiene (Abb.1).

Die irreversible Maßnahme (prothetische Restaurationen) erfordert im Vorfeld eine Funktionsdiagnostik sowie die initiale Funktionstherapie, bei der die angestrebte okklusale Veränderung mittels reversibler Maßnahmen (Schiene, Langzeitprovisorium) simuliert wird. Die dauerhafte Stabilisierung der Situation durch keramische Restaurationen wie Veneers beziehungweise Onlays wird mit der Intention eines möglichst geringen Zahnhartsubstanzabtrags realisiert. Als Restaurationsmaterial wird von den Autoren eine hochfeste Glaskeramik favorisiert. Die klinische Bewährung und die Überlebensdauer dieser funktionsstabilisierenden Maßnahme sind belegt [1,?2].

Wechselseitige Schutzokklusion

Insbesondere bei komplexen Gesamtrestaurationen ist in vielen Situationen eine Erhöhung der vertikalen Dimension (VDO, vertical dimension of occlusion) indiziert. Der prothetischen Restauration ist eine initiale Funktionstherapie vorgeschaltet, bei der unter anderem die anzustrebende VDO getestet wird. Nach erfolgreichem Abschluss der initialen Therapie wird die Situation mit weiterführenden restaurativen Maßnahmen stabilisiert. In die Planung und Umsetzung der Restaurationen fließen Überlegungen zum Gestalten der statischen und dynamischen Okklusion ein. Bei festsitzenden Restaurationen gilt das Konzept einer frontzahngeschützten Okklusion [16]. Dabei treten bei Laterotrusion und Protrusion dynamische Okklusionskontakte an Front- und Eckzähnen auf. Während bei der Protrusion unter normaler Belastungsverteilung die oberen Frontzähne führen, übernehmen bei der Latero-Protrusion die Eckzähne zusammen mit den Frontzähnen der Arbeitsseite und bei der Laterotrusion nur die Eckzähne die Führung. Die Seitenzähne diskludieren. Über den Mechanismus der Frontzahnführung werden die Seitenzähne vor horizontalen Überbelastungen während der Seitwärtsbewegungen geschützt. Daher spricht man von der Frontzahnschutzokklusion. Hingegen fangen die horizontalen Kauflächen der Seitenzähne in der Regel die statischen Kräfte im Schlussbiss auf und schützen die Frontzähne vor protrusiver Überbelastung [15,?13]. Diese wechselseitige Schutzokklusion ist auch bei einer Erhöhung der vertikalen Dimension mit festsitzenden, parodontal abgestützten Restaurationen abzubilden. Um die posterioren Zähne beziehungsweise Restaurationen ausreichend zu schützen, ist ein fronteckzahngeführtes Okklusionsmuster anzustreben. Zwangsläufig müssen dafür oft die unteren Frontzähne über einen Schneidekantenaufbau verlängert werden, um einen korrekten Overjet und -bite erzielen zu können.

Keramisches Restaurationsmaterial

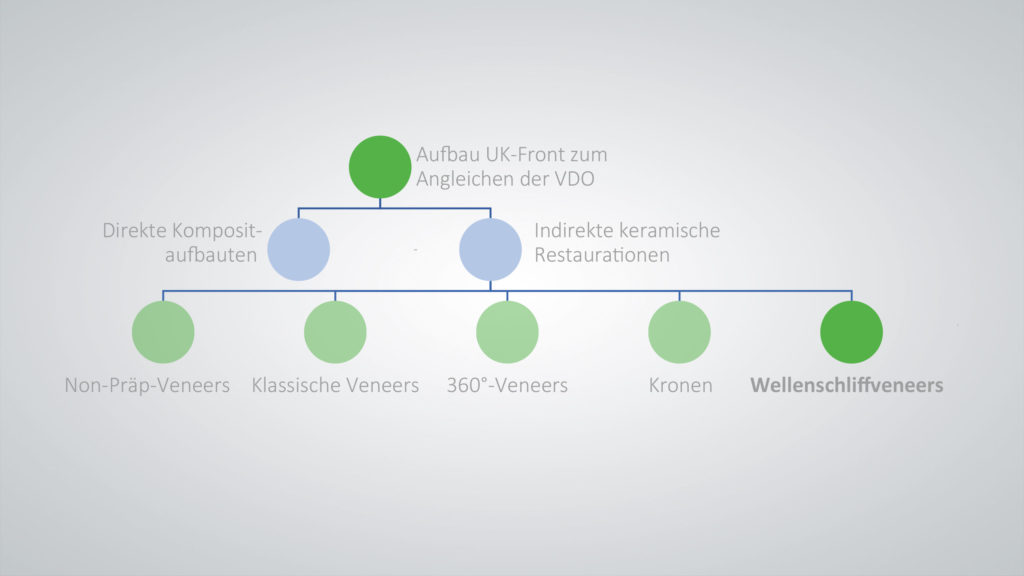

Der Aufbau der Zähne zum Erreichen einer Frontzahnschutzokklusion kann nach der Initialtherapie und dem Stabilisieren der VDO über keramische Restaurationen realisiert werden. Zu bevorzugen ist eine hochfeste Glaskeramik wie Lithiumdisilikat. Dabei handelt es sich um ein hoch belastbares Material mit einer höheren Biegefestigkeit als herkömmliche Glaskeramik und einer geringeren Festigkeit als Zirkonoxid. Aufgrund der guten lichtoptischen Eigenschaften ist eine monolithische Gestaltung kein Chipping möglich. Zudem ist aufgrund der Materialkennwerte von einem schmelzähnlichen Verschleißverhalten auszugehen. Die Möglichkeiten der Adhäsivtechnik lassen eine weitestgehend substanzschonende Restauration zu. Die positiven Materialeigenschaften wie die hohe Bruchfestigkeit ermöglichen die Anwendung adhäsiv befestigter, nicht retentiv präparierter Molarenrestaurationen [6]. Diese sogenannten Okklusionsonlays werden im Molarenbereich zum Wiederherstellen von durch Erosionen oder Attritionen geschädigten Kauflächen eingesetzt [8]. Sie unterscheiden sich von herkömmlichen Teilkronen und Kronen unter anderem durch eine geringere Extension nach zervikal. Okklusionsonlays sind auf das Abdecken der Kaufläche beschränkt. Die geringe Extension führt zu einem reduzierten Zahnhartsubstanzverlust, wodurch beispielsweise die Pulpa geschützt wird. Im Unterkiefer-Frontzahngebiet kann mit dem vorgestellten Präparationskonzept des Pfullinger Wellenschliffs (reduziertes Präparationsdesign) ein ähnliches Vorgehen angestrebt werden (Abb.2).

Präparationsformen für Frontzahnveneers

Generell unterscheiden sich die Präparationstechniken bei Veneerversorgungen ebenso voneinander wie das Maß des Substanzabtrags. Unterscheiden lassen sich Veneers in konventionelle labiale Schalen, Teilveneers (Eckzahnaufbauten, Inzisalkantenaufbauten), palatinale Veneers zum Aufbau von Frontzahnführungsflächen, minimalinvasive Additionale Veneers, Non-Präp-Veneers, 360°-Veneers und adhäsiv zu befestigende Dreiviertelkronen [12]. Bei der Präparation des Zahns für die Aufnahme eines Veneers ist der Erhalt des Zahnschmelzes ein den Erfolg bestimmender Faktor [4,?11]. Dabei existieren klare Präparationsvorgaben, die je nach klinischer Situation angepasst werden können, zum Beispiel Okklusionsverhältnisse, Design des Veneers und Schichtstärke [7]. Beispielsweise gewährleistet eine palatinale Hohlkehle im inzisalen Bereich einen hohen Freiheitsgrad für das Festlegen der Inzisalkantenposition, zum Beispiel bei umfangreicheren Zahnhartsubstanzverlusten [14]. Auch die Präparationsdesigns für untere Frontzähne unterscheiden sich. So können die Zähne zum Beispiel nach dem sogenannten Medium-Wrap-Design präpariert werden. Der approximale Kontaktpunkt und somit die Zahnbreite bleiben weitestgehend erhalten und definieren das Breiten-Längen-Verhältnis des keramischen Veneers. Hingegen werden beim Long-Wrap-Design die Kontaktpunkte durch eine approximale Präparation aufgelöst, wodurch sich gestalterisch mehr Variationen ergeben [7]. Klassischerweise werden primär drei Präparationstypen für Veneers unterschieden:

Veneerpräparation mit rein vestibulärer Schmelzreduktion, bei der die Inzisalkante in orovestibulärer Ausdehnung bis etwa zur Hälfte einbezogen wird (Kontaktlinsenveneers)

Veneerpräparation mit zusätzlicher inzisal-horizontaler Reduktion der Schneidekante (inzisale Stufe)

Veneerpräparation mit zusätzlicher inzisal-horizontaler Reduktion und oraler Einfassung der Schneidekante (inzisale Überkuppelung). Wird vom Autor nicht empfohlen.

Zudem dienen im Rahmen einer restaurativen Therapie approximale, inzisale oder zervikale Teilveneers (Additionals oder Frontzahnchips) der funktionellen Wiederherstellung respektive dem Stabilisieren der bei der initialen Funktionstherapie erarbeiteten Situation. Grundsätzlich sollte die Präparation des Zahns für das Veneer gut geplant werden, zum Beispiel mit einem Wax-up. In die Überlegungen hinsichtlich des Designs fließen unterschiedliche Parameter ein, denn Form und Volumen des Abtrags sind abhängig von der individuellen Patientensituation sowie der Indikation. So ist beispielsweise bei einer ästhetisch indizierten Umfassung der Frontzähne mit keramischen Veneers auf eine gleichmäßige Schichtstärke zu achten. Hingegen besteht bei restaurativ begründeten beziehungsweise funktionskorrigierenden restaurativen Veneers wie Aufbau Front-Eckzahnführung, Angleichung der VDO häufig kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Präparationstiefe und Schichtdicke des Veneers. Das Veneer wird additiv aufgetragen und ergänzt verloren gegangene Zahnhartsubstanz. Grundsätzlich ist für die Planung einer Veneerpräparation ein diagnostisches Wax-up empfehlenswert beziehungsweise wird mit therapeutischen Versorgungen aus Komposit im Vorfeld das Design der anzustrebenden Situation definiert.

Verlängerung der unteren Frontzähne mit Veneers

Im Rahmen von Gesamtrehabilitationen, die ein Anheben der vertikalen Distanz (VDO) erfordern, ist eine Verlängerung der unteren Frontzähne respektive der Inzisalkanten oft unumgänglich. Nur so kann wieder ein regulärer Overjet und Overbite realisiert werden. Als Maßnahmen für den Aufbau der Zähne sind bisher fünf bekannt:

- Kompositaufbauten,

- Keramische Non-Präp-Veneers,

- Klassische Veneers,

- 360°-Veneers und

- Kronenpräparation.

Alternativ zu diesen bekannten Präparationsformen haben die Autoren eine modifizierte Präparationstechnik für untere Frontzähne etabliert, die bei Gesamtrestaurationen mit Erhöhung der Vertikalen angewandt wird.

Modifiziertes Präparationsdesign

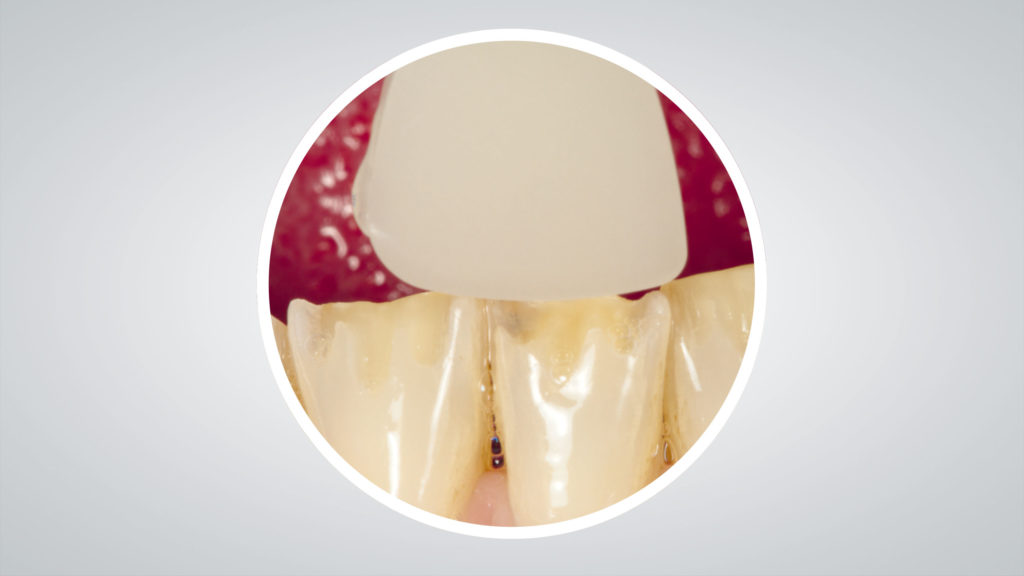

Der Pfullinger Wellenschliff stellt eine neue Methodik für die Präparation von unteren Frontzähnen bei einem Schneidekantenaufbau dar (Abb.3). Das Präparationsdesign entspricht einem Wellenschliff, wobei nur vestibulär beschliffen werden muss. Ein großer Vorteil dieses neu gedachten Präparationsdesigns ist, dass trotz geringer Invasivität stabile glaskeramische Restaurationen erarbeitet werden können. Zudem liegen die Präparationsränder komplett im Schmelzbereich und entfernt von der Gingiva. Die eindeutige Positionierbarkeit bei der Herstellung sowie während der adhäsiven Befestigung ist ein weiteres Argument für den Wellenschliff. Gegenüber Non-Präp-Veneers zum Aufbau einer funktionellen Fläche muss beim Wellenschliff etwas Zahnsubstanz beschliffen werden. Dafür jedoch ist das Handling für Zahnarzt und Zahntechniker einfacher. Außerdem ist der Übergang zwischen Zahn und Keramik dank des Wellenschliffs optisch kaum wahrzunehmen.

Patientenfall 1

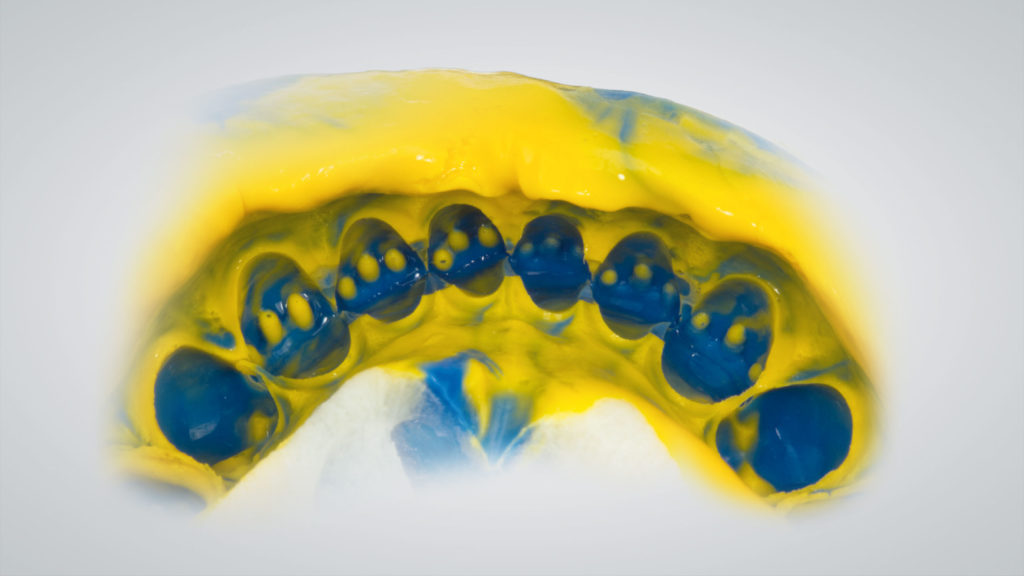

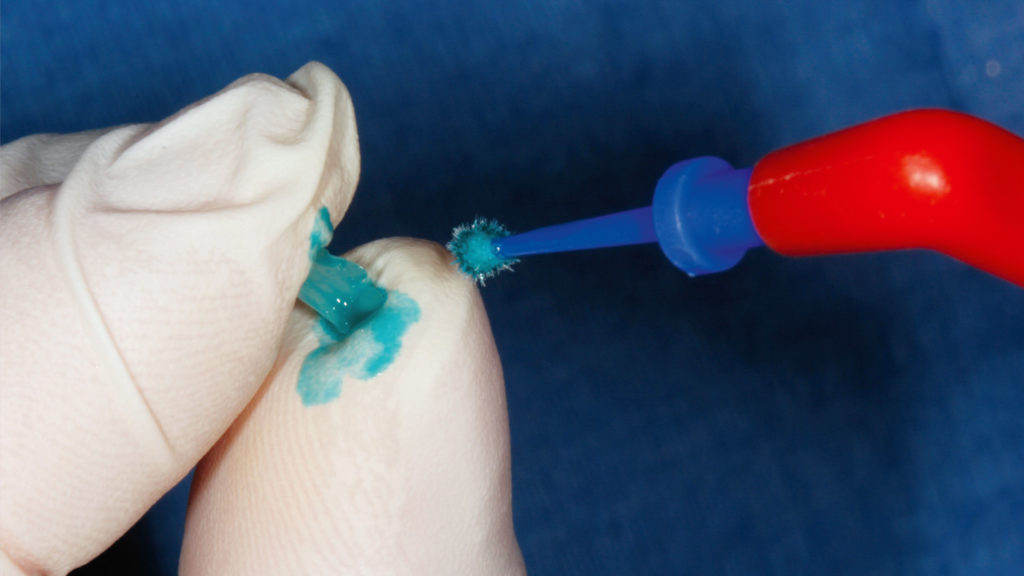

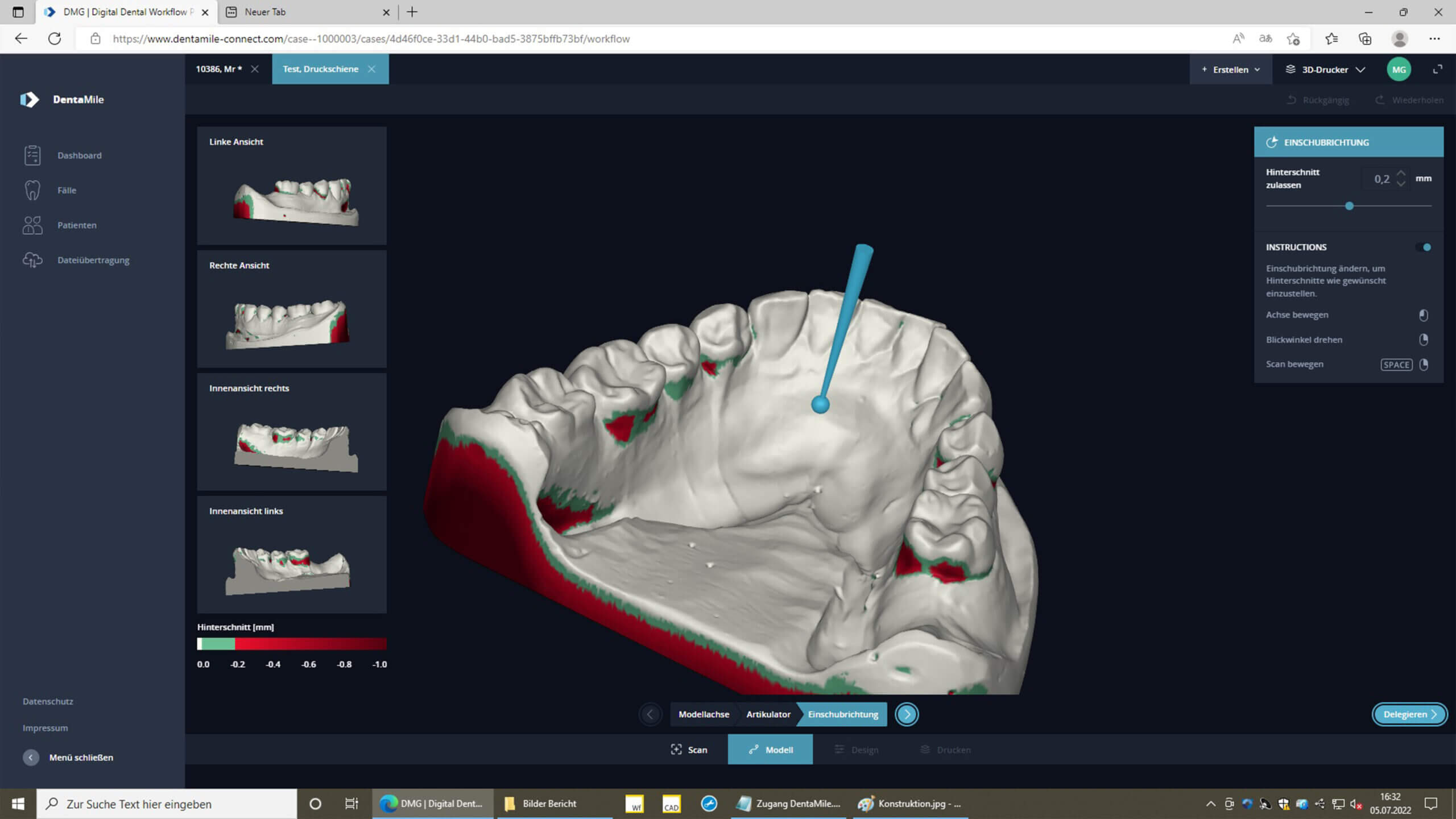

Bei der Patientin wurde über eine funktionelle Initialtherapie die neue vertikale Bisshöhe mittels Schiene über einen Zeitraum von sechs Monaten etabliert (Abb.4). Für den Aufbau der Zähne zum dauerhaften Stabilisieren der VDO waren keramische Restaurationen geplant. Im ersten prothetischen Therapieschritt sollten die Zähne im Oberkiefer versorgt werden. Dafür wurden alle Zähne präpariert, wobei ein substanzschonendes Vorgehen im Fokus stand. Im Seitenzahngebiet sollten eine Brücke (25 auf 27) und ansonsten Einzelkronen gefertigt werden. Die Oberkiefer-Frontzähne wurden für die Aufnahme von 360°-Veneers präpariert, da aufgrund der Bisshebung auch die palatinalen Bereiche in die Restauration eingebunden werden mussten. Um die validierte Bisshöhe zu stabilisieren, erhielt die Patientin nach der Präparation im Oberkiefer beziehungsweise dem Einsetzen der provisorischen Versorgung die Schiene im Unterkiefer wieder eingegliedert. Im Labor wurden vollkeramische Restaurationen aus Lithiumdisilikat angefertigt und zugleich die noch nicht präparierten Zähne im Unterkiefer additiv aufgebaut. Es wurde eine Art Deckel aus Komposit in entsprechender Morphologie und Bisshöhe angefertigt. Unmittelbar nach der adhäsiven Eingliederung der keramischen Restaurationen im Oberkiefer konnten diese temporären Versorgungen ohne Präparation auf den unteren Zähnen befestigt werden. Die Patientin erhielt so die Möglichkeit, die Situation die neue VDO nochmals zu testen, nun bereits mit neu versorgtem Oberkiefer. Im zweiten prothetischen Therapieschritt wurden die Zähne im Unterkiefer präpariert. Im Frontzahnbereich (Zähne 34 bis 44) kam der Pfullinger Wellenschliff zur Anwendung (Abb.5). Die Vorteile dieser Präparationsart in diesem Fall waren die geringe Invasivität, das vereinfachte Handling bei der Herstellung der Frontzahnveneers sowie deren Eingliederung. Aufgrund des reduzierten Präparationsdesigns musste nur in den vestibulären Bereichen Substanz abgetragen werden. Der Wellenschliff erfordert Fingerspitzengefühl und Präzision ein geringer zeitlicher Mehraufwand, der sich jedoch aufgrund der Vorteile, die diese Präparationsart mit sich bringt, lohnt. Im Seitenzahnbereich wurden die Zähne für die Aufnahme einer Brücke von Zahn 45 auf Zahn 47 sowie für Kronen und Teilkronen von 35 bis 37 vorbereitet. Nach einer Überabformung (Abb. 6) wurde die Grundzahnfarbe als Basis für die Rohlingauswahl bestimmt (Abb.7).

Im Labor konnten die vollkeramischen Restaurationen in der Presstechnik hergestellt werden (Abb.8 bis 11). Die exakte Bisshöhe wurde zuvor im Mund evaluiert. Herstellung und Eingliederung der Veneers gestalteten sich dank des Wellenschliffs deutlich einfacher als mit anderen Veneer-Präparationsarten, da die Restaurationen am Zahn eine definierte Position hatten. Die adhäsive Eingliederung folgte den bekannten Abläufen. Die keramischen Restaurationen wurden geätzt beziehungsweise für das Verkleben konditioniert (Abb.12). Nach dem Reinigen der Zähne wurden die Oberflächen mit Phosphorsäuregel vorbereitet, abgespült und getrocknet, mit Primer vorbehandelt, und es wurde Haftvermittler beziehungsweise Bonder aufgetragen (Abb.13 bis 17). Nach dem Applizieren des Befestigungsmaterials konnten die Restaurationen eingegliedert und Materialüberschüsse entfernt werden (Abb.18 und 19). Nach der Lichthärtung wurden die Ränder geglättet und die approximalen Kontakte angepasst sowie final poliert (Abb.20 bis 24). Dabei zeigte sich ein weiterer Vorteil des Pfullinger Wellenschliffs. Der Übergang zwischen Zahn und Keramik ist dank des diffusen, bewusst unregelmäßig angelegten Präparationsdesigns optisch kaum wahrzunehmen. Eine Kontrolle der funktionellen Gegebenheiten bildete den Abschluss der prothetischen Therapie. Die in der Initialphase stabilisierte neue vertikale Bisshöhe konnte 1:1 mit den keramischen Restaurationen übernommen werden (Abb.25).