Bei einem starken Verlust der Zahnhartsubstanz, der damit einhergehenden verloren gegangenen Bisshöhe und Einbußen des ästhetischen Erscheinungsbildes, stehen wir oftmals vor der Herausforderung einer prothetischen Gesamtsanierung. Um bei komplexen prothetischen Restaurationen mit Bisshebungen ein Höchstmaß an Sicherheit und Vorhersagbarkeit gewährleisten zu können, bedarf es einer gründlichen Diagnostik, einer strategisch klugen Therapieplanung sowie der akribischen Umsetzung des Behandlungskonzepts.

Ich halte es für immens wichtig, sich als Zahntechniker interdisziplinäres Wissen anzueignen, um gemeinsam mit den zahnärztlichen Kunden Konzepte zu erarbeiten, die sicher funktionieren. Das bringt Zufriedenheit und Spaß für alle Beteiligten. Außerdem schweißt es uns mit den Behandlern zu einem Team zusammen und bildet die Grundlage für langjährige und erfolgreiche Kundenbeziehungen. Anhand des folgenden Falls möchte ich zeigen, welches Konzept sich für uns und unsere Behandler im Laufe der Jahre als sicher, erfolgreich und alltagstauglich bewährt hat.

Die Ausgangssituation

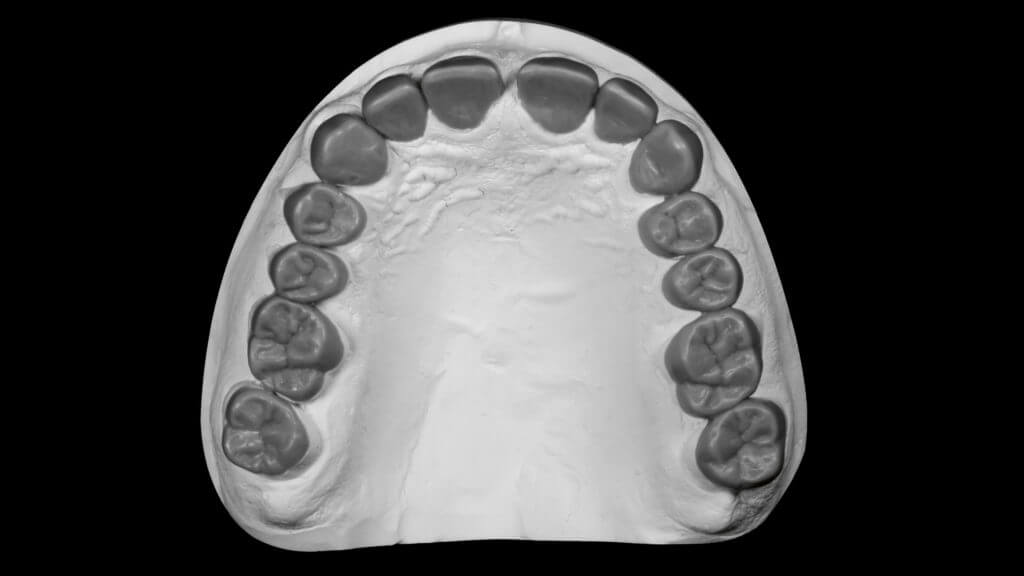

Die Abbildungen der Ausgangsituation zeigen deutlich den massiven Verlust an Zahnhartsubstanz (Abb.1 bis 3). Im Seitenzahnbereich zeichneten sich massive Funktionsspuren ab (Abb.4 und 5), die infolge des Verlusts der Front-Eckzahnführung entstanden waren. Der Biss war deutlich abgesunken, die Ästhetik im Frontzahnbereich stark gestört und die Seitenzähne standen lückig, Zahn 45 fehlte (Abb.6 bis 9). Die Oberkieferfrontzähne wiesen palatinal umfangreiche Erosionen auf (Abb.8). Kiefergelenk und Kaumuskulatur waren hingegen beschwerdefrei.

Das Behandlungskonzept – Funktionsdiagnostik

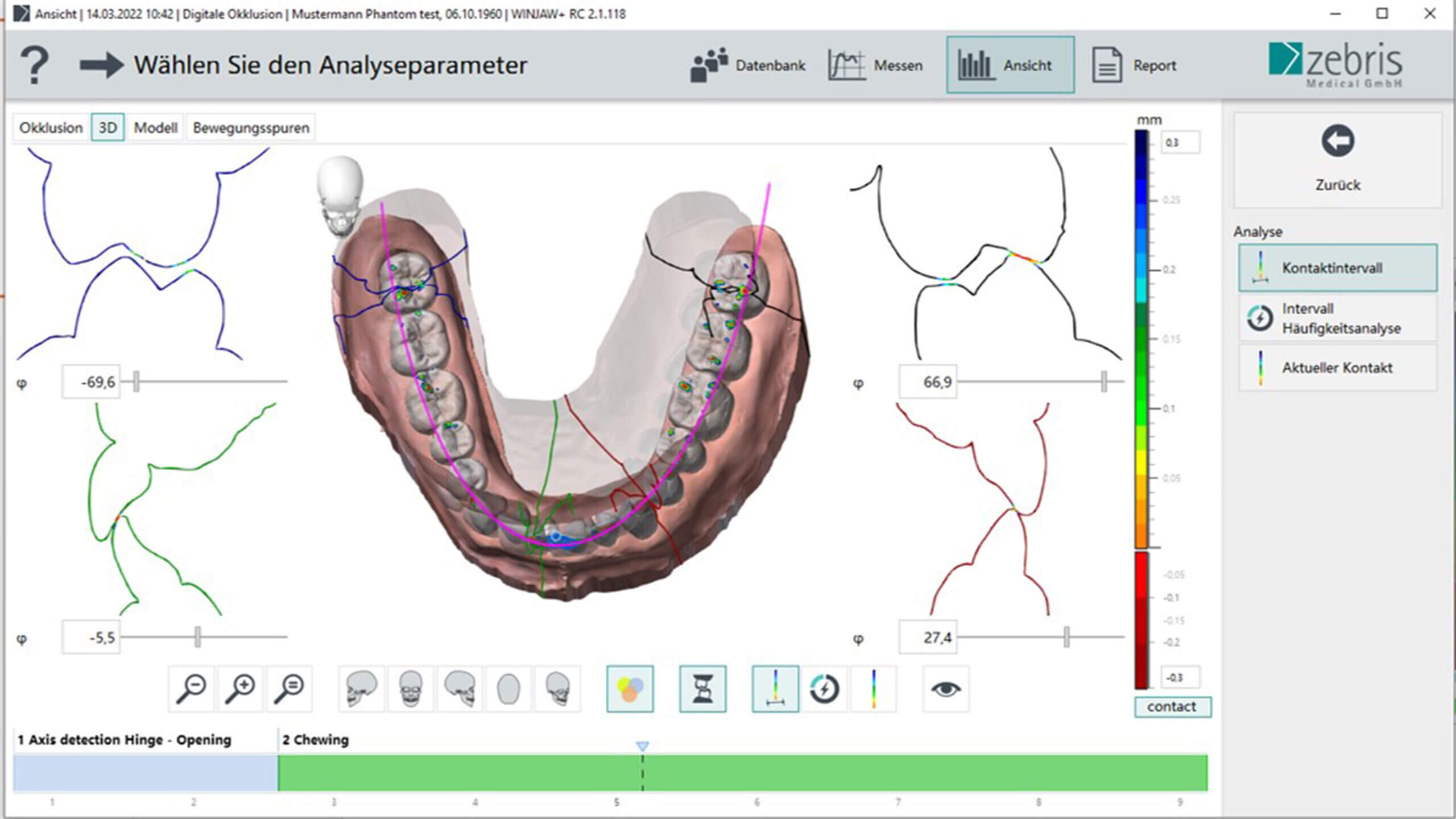

Im Rahmen der Anamnese wurde eine Funktionsdiagnostik durchgeführt. Dafür wurden zunächst mit Impregum Abformungen genommen und auf der Basis dieser Situationsmodelle hergestellt. Aus Kunststoff wurde mithilfe der Ruhe-Schwebelage und der Phonetik ein inzisaler Frontzahn-Jig in der physiologischen Bisshöhe hergestellt. Der Patient wurde mithilfe von Watterollen muskulär deprogrammiert. Danach wurden unter Zuhilfenahme des Frontzahn-Jigs drei Zentrikregistrate in Folge hergestellt. Zusätzlich wurde ein Protrusionsregistrat angefertigt (Abb.9), ein habitueller Biss genommen und ein Gesichtsbogen angelegt.

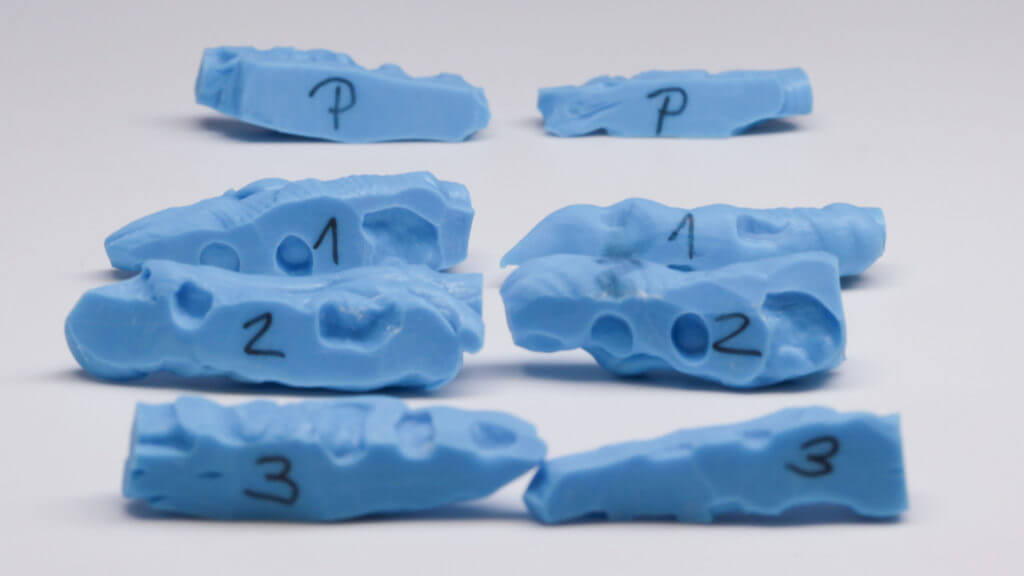

Im Labor wurden die Modelle mit einem Split-Cast-Sockel versehen und mit dem Gesichtsbogen sowie dem Zentrikregistrat Nummer 1 einartikuliert. Danach wurde die einartikulierte Situation mithilfe einer Split-Cast-Kontrolle mit dem 2.und 3.Zentrikbiss verglichen. Nur wenn alle drei Registrate zu einem identischen “Biss” führen, können wir uns sicher sein, dass wir uns innerhalb der Zentrik befinden. Treten bei diesem Schritt Unstimmigkeiten auf, sollte die Zentrikbissnahme wiederholt und gegebenenfalls ein Zwischenschritt in Form einer Schienentherapie eingeplant werden. In unserem Fall waren alle drei Zentrikregistrate identisch, weshalb wir unsere Arbeit anhand der korrekt einartikulierten Modelle einfach fortsetzen konnten (Abb.10 und 11).

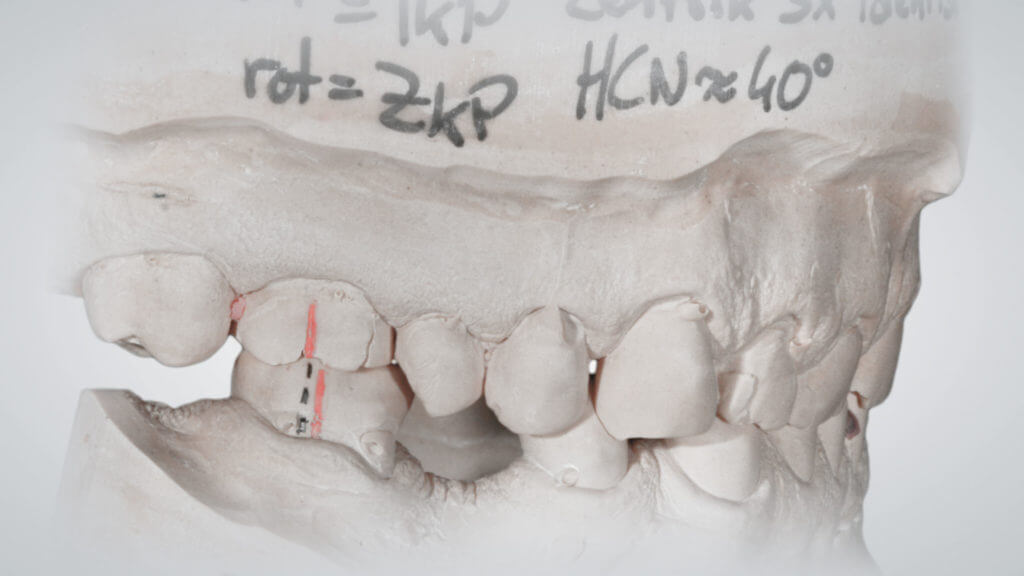

Unter Zuhilfenahme des Protrusionsregistrats konnten wir den Horizontalen Condylenbahnneigungswinkel (HCN) ermitteln und den Artikulator entsprechend programmieren. Diesen Wert notierten wir uns als Information für die spätere definitive Arbeit. Im nächsten Schritt wurde die zentrische mit der habituellen Bisslage verglichen. Dazu orientierten wir uns an den bukkalen Markierungen auf dem Modell. Der Unterkiefer sollte in Fällen wie diesem in der Zentrik bilateral nicht mehr als circa 1mm retral liegen, wenn man ohne Schienentherapie fortfahren möchte. Bei größeren Abweichungen oder funktionellen Problemen ist es sinnvoll, sich an diesem Punkt mit einer vorherigen Schienentherapie abzusichern, um dem Kiefergelenk und dem gesamten Kauapparat Zeit zu geben, sich neu auszurichten. In diesem Fall betrug der sagittale Versatz auf beiden Seiten nur etwa 1mm, weshalb wir direkt mit dem Wax-up fortfahren konnten (Abb.12).

Das Wax-up

Bevor wir mit dem Wax-up starten konnten, benötigten wir noch Porträtfotos des Patienten, die ihn mit unterschiedlichen Lippenpositionen – Ruheschwebelage, leichtes Lächeln, maximales Lachen – zeigten (Abb.13 und 14). Die Anfertigung dieser Situationsfotos findet bei uns im Labor statt und bietet eine gute Gelegenheit, sich gegenseitig kennenzulernen. Eine gute Möglichkeit, um gemeinsam mit dem Patienten über seine Vorstellungen und Wünsche zu sprechen. Das sorgt für Vertrauen und Motivation auf beiden Seiten, und wir bekommen ein Gefühl für den Charakter des Patienten, was wiederum wichtige Erkenntnisse für die herzustellenden Frontzähne liefert.

In diesem Fall entschied sich der Patient dazu, sein Diastema zu behalten, da es optisch seinem Typ entsprach. Wir konnten ihn in dieser Meinung nur bestätigen. Die Patientenfotos wurden am Computer in einer adäquaten Software über Hilfslinien so platziert, dass die Mittelachse zum Gesicht optimal ausgerichtet war und auf das Modell übertragen werden konnte. Mithilfe der Lippenbilder erhielten wir wertvolle Informationen über die passende Länge der Frontzähne und den Schneidekantenverlauf. Als Nächstes wurde ein diagnostisches Wax-up erstellt. In Fällen wie diesen benutzen wir gerne dunkles Wachs auf hellem Gips. Dadurch können wir später genau erkennen, welche Bereiche der Behandler bei der Präparation mit einbeziehen sollte, um unsere im Wax-up erarbeitete Zielsituation ästhetisch und funktionell umsetzen zu können (Abb.15 bis 18). Um die mittels Wax-up erarbeiten Informationen zu schützen, dublierten wir das aufgewachste Modell. Auf diesen Duplikatmodellen wurden anschließend Silikonschlüssel für die Präparation hergestellt, um die Zähne später gezielt beschleifen zu können.

Die Probephase

Für uns ist es elementar wichtig, dass der Patient bei komplexen Versorgungen wie dieser die angestrebte Wax-up Zielsituation im Mund probetragen kann. Das bringt große Sicherheit und garantiert ein vorhersagbares Ergebnis. Denn nirgendwo lässt sich ein angestrebtes prothetisches Ergebnis besser kontrollieren als im Patientenmund. Um das Wax-up in den Patientenmund zu übertragen gibt es je nach Situation verschiedene Möglichkeiten. Oft fertigen wir vor der Präparation glasklare Silikonvorwälle über dem Wax-up und der Behandler spritzt durch kleine, in diesen Vorwällen angebrachte Bohrungen Komposit auf die Zähne. Das ist kostengünstig und nicht besonders aufwendig. Alternativ kann auch das Wax-up eingescannt und CAD/CAM-gestützt ein Langzeitprovisorium hergestellt werden.

In diesem Fall gingen wir nach erfolgter Präparation den Weg über ein konventionelles Langzeitprovisorium. In Abbildung 19 ist die verbliebene Zahnsubstanz nach dem Präparieren und Entfernen der Füllungen zu sehen. Der Aufbau sowie die erneute Präparation der Pfeiler sind den Abbildungen 20 und 21 zu entnehmen. Mit dem anschließend hergestellten Langzeitprovisorium (Abb.22 und 23) konnte der Patient in aller Ruhe testen, wie er mit der neuen Situation, seinen neuen Zähnen zurechtkommt. Funktionelle und ästhetische Änderungen sind während dieser Phase jederzeit möglich. In dieser Zeit wurde auch das Implantat in regio 35 inseriert. Nach einer Tragedauer von mindestens zwei bis drei Monaten, eventuellen Anpassungen und positiver Annahme durch den Patienten geht es an die definitive Umsetzung in Keramik.